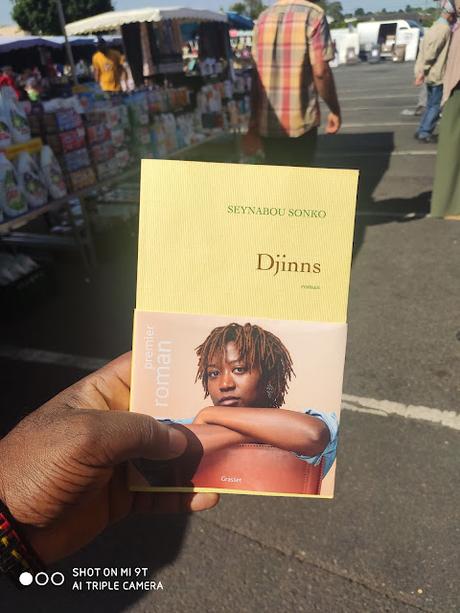

Je viens de terminer Djinns de Seynabou Sonko. Et la dernière phrase offre tout un champ de possibles. Pour qui ? Comment me direz-vous ? Acheter le livre... Je golri.

Les djinns sont ces petites voix, dans la culture arabo-musulmane, qui inspirent des actions positives ou négatives. Il faudrait chercher pour savoir si ce concept est antéislamique ou pas. Nous sommes familiers de la figure du génie. En fait, je suis un peu en dessous de la réalité. En tapotant chez Wikipédia, je me rends que les djinns dans le monde arabo-musulman sont plus complexes et ne se résument pas à un sympathique bonhomme qui sort d'une théière qu'on vient d'astiquer. On est plus proches de créatures terrifiantes dont ceux qui ont fait le parcours Aladin chez EuroDisney se souviennent. Tu rentres dans un animation que tu penses soft avec des mômes et, en sortant, tu te dis que la Maison hantée c'est plus cool...

Bon, le djinn c'est la variante arabe d'un esprit, d'une entité immatérielle intermédiaire qui interagit avec à un humain sensible. Le fait que Seynabou Sonko mettent en avant cette dimension est forcément percutant parce qu'elle va forcément parler de spiritualité, de croyances qui ne sont pas forcément assumées ou abordées. Et la force de ce roman, c'est vraiment l'originalité du sujet. Jimmy pète les plombs au bas d'une tour. Il fait une crise. Il s'en prend à des jeunes du coin qui ne l'encadrent pas. Parce qu'il est différent. Dans son raffut, les forces de l'ordre sont appelées et le gars est déposé dans un hôpital psychiatrique. Jimmy étant des voix. Certains d'entre nous n'en entendent rien. D'autres sont en connexion avec une voix intérieure. D'autres en subissent plusieurs genre Kevin (Split), le personnage aux douze personnalités d'un film de Night Shyamalan. Schizophrénie dira-t-on. Jimmy est submergé de voix et surtout, contrairement à Kevin, il ne gère pas ce conflit intérieur. Il ne sait pas le contrôler. En asile psychiatrique où il a été transféré, on va l'assommer à coup de médocs.

Jimmy vit dans un quartier populaire avec une mère blanche alcoolique, complètement à l'ouest. Il a un père quelque part au Sénégal qu'il ne connait pas. Bref, il cumule les obstacles. Il a surtout une voisine qui est la narratrice de ce roman. Penda. Elle vit un étage au-dessous de chez lui. Penda a une maman qui est guérisseuse. Le commun des mortels vivant hors des banlieues chaudes de la France aura du mal à saisir le concept qui a eu pendant de longs siècles de beaux jours ici. Rebouteux. Chaman. Nganga. Des médecines alternatives aujourd'hui tant pour soigner l'esprit que pour traiter le corps. Mami Pirate est de cette trempe. Elle est très attachée à Jimmy ainsi qu'à la mère déglinguée de ce dernier et sa mission va être de le sortir par tous les moyens de cette hôpital psychiatrique afin de lui appliquer un traitement révolutionnaire à partir d'une plante qu'on ne trouve qu'au Gabon, l'iboga. Une plante interdite en France comme l'artemesia…

« On souffrait du même mal-être, on était faits de la même sensibilité, de la même fougue. La seule différence, c’était que moi, personne n’avait encore mis de mots sur ce que je ressentais. Pas encore, parce qu’à i’allure à laquelle on s’enfumait la tronche à longueur de journée, j’étais persuadé qu’un jour mon tour viendrait. Jimmy disait non, t’es trop solide Penda, et puis t’as Mami Pirate y a pas mieux comme garde-fou » (p.54)

Le roman est donc construit autour de la maladie de Jimmy habité par un nombre important de djinns qui lui parlent et le désir de Mami Pirate de le soigner. A partir de là, Seynabou Sonko, avec une langue voulue au plus près du parler "wesh wesh » qu’on écouterait dans certains milieux "djeuns", elle la fait évoluer au gré des différents discours, à partir de plusieurs personnages. Seynabou Sonko, disais-je, nous parle de la santé mentale de certains post-coloniaux. Jimmy est métis. Penda la narratrice porte en elle également un métissage moins visible mais tout aussi incubateur d'une violence silencieuse. Elle est noire mais son djinn est blanc.

« Quand personne n’était là pour me le rappeler, j’oubliais que j’étais noire, j’oubliais que j’avais un djinn blanc, j’oubliais, et oublier d’être noire c’est comme avoir une garde trop basse en boxe » (p.89)Là, je sens que je vous perd. Mais imaginez juste cette situation. La critique de la société française est subtile sur l’échec de l’intégration. Une française d’origine sénégalaise, ayant parfaitement intégré les valeurs de la République, est renvoyé à cause de sa peau, au pays de ses parents.

« J’étais encore dans la salle de bains quand elle a sonné à la porte. Deux fois. J’ai ouvert et Shango a fait wesh. Un long wesh. J’ai répondu wesh. Un court wesh. Avec elle je pouvais dire wesh, j’abusais même du wesh tellement mon argot était sous censure en dehors de mon entourage proche. » (p.63)J’aime le personnage de Penda. On partage ses interrogations. On la suit dans ses espaces, ses sorties de route sur skate, dans ses pétales de plomb très mesurés mais radicaux, quand elle perd son boulot dans une supérette à cause d’une injustice. On entend sa langue. Je ne peux m’empêcher de penser que beaucoup d’eau est passé sous le pont depuis le premier roman de Faïza Guène. Les éditions Grasset ont accepté le choix de la langue de Seynabou Sonko permettant au lecteur d’avoir accès au monde de Penda. Djinns, donc, un roman original.

Seynabou Sonko, DjinnsEditions Grasset, première