Fil narratif tissé à partir de : Dick Annegarn, une chanson, un récital… – Dessins de Michèle Burles, La Fabuloserie, Halles Saint-Pierre – Œuvres de Jehanne Paternostre, Exposition Subject Matter à la galerie Mélissa Hansel – Olga Tokarczuk , Dieu, le temps, les hommes et les anges, Robert Laffont – Achille Mbembé, La communauté terrestre, La Découverte 2023 – David Graeber, David Wengrow, Au commencement était…, Les liens qui libèrent 2021 – Philippe Descola, Les formes du visible, Seuil 2021 – Georges Didi-Huberman, Brouillards de peines et de désirs, Minuit 2023 – (…)

Des bris de chansons, de ritournelles, un ressac aérien, irrégulier, le maintiennent à flot. Il marmonne quelques paroles, esquisse ou massacre une mélodie. Quelques notes fredonnées approximativement. Un halo harmonique et affectif. Puis ça s’en va. Ca revient, sous une autre forme, autre tonalité, autres paroles, autres bribes d’images. Ca tourne dans l’acoustique du crâne, les tripes parcourues de crêtes mélodiques, comme l’émulsion d’écume en haut des vagues. Ce mouvement, ce ressac de chants qu’il a habité, qui l’ont habité au fil de sa vie, aujourd’hui broyés comme les coquillages par les marées, rend supportable, voire même agréable, désirable, le sentiment de n’être qu’un passant terrestre, mais de l’être encore et toujours, pas encore tout à fait en bout de course. D’imperceptibles ailes qui le portent par intermittence, lui évite de chuter trop vite, d’un coup, direct vers l’inhumation, non, ce volètement de bouts de chanson l’aide à planer encore, à continuer à dire que « jusqu’ici tout va bien », à garder un peu de temps devant soi. Parmi ces chansons qui forment son moteur fredonnant (à propos duquel il a souvent écrit et prié), il y a plein de « zinzins » standardisés par le marché, caractéristiques d’une époque, de circonstances, des airs qui nichent dans sa tête sans y avoir vraiment été invités. Ils sont fascinants, tels quels, familiers et intrus, autant que les coucous. Mais il est des répertoires plus riches d’affinités qui façonnent sa vie mentale. Ils se confondent avec les chants de la naissance de soi, fresques sonores fourmillant d’analogies entre monde intérieur et vastitude à interpréter. Dick Annegarn est un grand pourvoyeur de ces hymnes fondateurs. Pas un jour sans que l’un d’eux, convoqué par les éphémérides émotionnelles, ne résonne en lui, de près ou de loin. Parfois juste une tonalité qui passe au loin. Un accent, une couleur, un éclat. Quelques mots. Quelques notes. Il lui faut un certain temps – parfois plusieurs heures, plusieurs jours – pour les reconnaître, leur faire place. Alors la mémoire fouille pour en exhumer complètement, explicitement, les différentes parties, les assembler. Un bout de refrain, un vers ou deux, les autres manquent mais, à force de répéter, insister, ils reviennent, syllabe après syllabe ; puis un couplet s’extirpe de l’oubli, s’articule au refrain, suivent le jeu de guitare, des cuivres, un accordéon, une syncope, une arythmie, des souvenirs de contextes associés aux écoutes initiales de cette chanson, aident à reconstituer l’ensemble. Archéologie

Mycélium de chansons

Il en connait certaines depuis près de cinquante ans. Elles font parties de sa chair, de ses oreilles. Revenues à la surface, il les entend – croit les entendre ainsi – comme il les entendait jadis, quand elles étaient de jeunes chansons et lui un jeune homme tout frais, toute la vie devant lui. Elles ne vieillissent pas. La part de son intériorité qu’elles occupent, où elles rayonnent, résiste tout aussi bien au temps qui passe, illusion d’une permanence de soi transcendé dans le chant. A la vérité, les années passant, son corps comme caisse de résonance de plus en plus altéré, il les capte aussi chaque fois de façon nouvelle, différenciée, elles accompagnent et révèlent sa transformation, elles prennent d’autres significations, s’enrichissent de nuances, de décalages, d’associations nouvelles avec d’autres airs en mémoire, se complexifient d’autres significations, leur portée s’élargit, en procurant un ancrage à sa vieillesse, centre parmi beaucoup d’autres à partir duquel se ramifient leurs ritournelles. Vivant leur vie en lui, elles ont participé à la création des cellules qui font ce qu’il est devenu. Il est accro à ces chansons parce qu’elles irriguent la capacité de croire au changement et qu’existe quelque part, dans un possible à débusquer, un ailleurs désirable (ce qui est rarement le cas des zinzins modélisés par le marché). Il les ausculte à la manière de cette sauvageonne d’un roman d’Olga Tokarczuk connectée aux vibrations du grand mycélium : « Profondément sous terre, au centre de Wodenica, pulse l’énorme écheveau blanc qui constitue le cœur du mycélium. C’est de là qu’il se ramifie aux quatre coins du monde. (…) Seule Ruth le sait. (…) Un jour, elle a entendu un bruit souterrain semblable à un soupir étouffé, suivi d’un crissement subtil de minuscules mottes de terre entre lesquelles les filaments de mycélium se fraient la voie. Ruth venait en fait d’entendre se dilater un cœur dont le rythme est d’un battement toutes les quatre-vingt années humaines. Depuis ce jour, elle visite régulièrement cet humide recoin de Wodenica, et s’allonge sur la mousse. Lorsqu’elle reste ainsi un long moment, Ruth commence à sentir la vie du mycélium. Celui-ci a le pouvoir de ralentir le temps. Ruth s’enfonce peu à peu dans un rêve éveillé, et dès lors voit le monde d’une autre manière. Elle voit chaque souffle du vent, la lenteur gracieuse du vol des insectes, les mouvements fluides fourmis, les particules de lumière qui se déposent à la surface des feuilles. (…) Ruth a l’impression de demeurer dans cet état pendant des heures, alors qu’il s’est à peine écoulé un instant. C’est ainsi que le mycélium prend possession du temps. » (p.258) Oui, ainsi, il est bercé par un grand mycélium de filaments chanteurs, sans âges, sans frontières (beaucoup sont des réincarnations de chansons antérieures, des réinterprétations de thèmes et de mélodies issus de la nuit des temps, un corpus kaléidoscopique qui possède le chanteur et, par contagion, celui ou celle qui accueille ses chansons de façon permanente.)

La grande joie

D’abord un verre, un blues déboule, expansif et bancal, brasse du soleil chaviré, on y sent des pulsions d’alouettes à fuser verticales, vite, haut, pour chanter en surplomb des labours, maintenues en l’air par leurs trilles, avant de s’abattre dans les fossés herbeux. Un blues qui cherche l’accolade, le partage de lumière, qui ébroue le mal de vivre, le « mal de chien », l’angoisse du lendemain, individuel et universel. Un blues de défaillances imminentes, qui trébuche et se relance en hélant D’abord un verre, D’abord du feu. Alors, oui, on peut avoir soif et besoin d’un remontant à tout âge, mais ici, c’est la soixantaine bien sonnée qui cherche l’abreuvoir salutaire. La soif à étancher est désormais inextinguible. La demande de feu, abrupte, directe, a quelque chose d’abyssal : pas simplement du feu, domestique, banal, mais quelque chose comme l’envie de revivre l’invention initiale du feu, de la première étincelle, premières flammes, premières chaleurs, premières étreintes, retour vers la flambée originelle pour conjurer le froid qui vient et qui désarme. Sais pas quoi faire/Suis malheureux. Blues qui tourne en rond, cherche la piste. Tenir jusqu’au bout, s’accrocher aux libations et illusions. Tiens, inspirons-nous de ces instants d’insouciances qui balisent le passé, ont permis de passer à gué le flot de mal-être et souffrances. Avant tout un appel à l’hospitalité, à se sentir abrité, pris en charge, soigné, exempté du face à face douloureux avec le temps qui reste et la perte de sens collatérale, l’à quoi bon dépressif. Fais-moi manger/Fais-moi rêver/Fais-moi distraire. La chanson accomplit alors un bond involutif, une volte-face, un repli ombilical et se niche dans un bras alangui du blues où s’ouvre le vaste panorama rétrospectif des fleurs des nappes de nos tables. Fleurs et nappes qui s’animent, se réveillent à la musique de nos voix. Alchimie. Le déroulé du fleuve de la vie en une commensalité universelle, intemporelle. L’art de l’ivresse. Le cours d’une existence entière à partager de bons moments avec les amis, attablées fraternelles. L’image de cette nappe, de ces fleurs intemporelles, parterre d’éden, tiennent lieu, dans le corps de la chanson, de ces confins lointains de certaines toiles flamandes (de Van Eyck, par exemple, et s’agissant de l’Agneau mystique, de lointains mélangés où Orient et Occident, feuillus et palmiers, cohabitent merveilleusement, ce qui convient bien aux univers annerganiens et ses prosodies aussi bien nordiques, slaves qu’africaines) ). Lointains si familiers et pourtant baignés d’une précision et luminosité rédemptrices, au-delà des tourments et agitations terrestres, paysages qui n’ont cessé de nourrir l’imagination de paradis sur terre, où échapper plus ou moins à la mort. C’est une musicalité cosmologique qui fuse en un tendre aveu Tout est si doux, si désirable, que c’en est une grande joie, exhalant l’émotion tangible du jour finissant, refoulant l’inquiétude face au soleil couchant. On entend, dans la gorge, passer un ange, un bruit blanc, poindre cette imminence de la disparition qui exacerbe l’attachement aux plaisirs charnels les plus simples. Tout est si désirable. Cocktail d’émerveillements obstinés et de regrets. Ca se bouscule : pas assez désirer, pas assez joui, qu’advient-il de mon désir de vivre après la mort, persiste-t-il sans incarnation ? C’est le désir pour les choses tel qu’il pointe à l’orée de la vieillesse quand le désirable outrepasse les capacités effectives du désir, qu’entre le désir comme « essence même de l’homme » (Spinoza) et le désirable s’installe un régime de confusion, les deux se rejoignant en un horizon brumeux, séminal. Ce qui se décline en adieux répétés, adieux au goût incommensurable des bouchées élémentaires. Encore du pain, encore du beurre, c’est du bonheur, ne m’en lasse pas. Plus on vieillit et plus on monologue, mâchant ces saveurs mêlées à celles du crépuscule et des multiples autres petits riens incalculables, sans prix, ultimes grains savoureux du sablier. Il faut insister, prolonger. S’obstiner, précipitation dans la lenteur, multiplier le viatique, tournée générale. Encore un verre, encore du feu. S’installer dans la chanson, bulle et complainte, égrenant ses réconforts paradoxaux. C’est pas l’enfer, c’est beaucoup mieux. Dans ses dernières notes ou micro-notes, le blues frôle l’accolade, irrésolue, fantôme, reste en suspens, avec les alouettes.

Générateur de liberté, différence comme patrimoine commun et airs religieux

Il se rappelle, en entrée de récital dans une petite ville belge (St. Ghislain), le barde jaune orange, sombre et solaire, guitare portée haut dans les bras, plaçant d’emblée la soif et la chaleur au centre du chanter. Chanter, c’est distiller ce breuvage, pour soi et les autres, instituer la commensalité des émotions, déployer la nappe fleurie. Cette chanson, qu’il connaissait pourtant déjà très bien, qu’il se chantait pour lui-même, souvent, pour se donner du courage, de l’entendre en live, il la voyait naître, éclore, là, sur scène. La manière de la balancer d’emblée, comme une évidence, comme seule manière de commencer désormais un temps partagé, lui donna la chair de poule, s’avouant décidément, instantanément, être immensément assoiffé. Le rythme des mouvements corporels du chanteur, indissociable de celui des images des textes chantés et des musiques jouées par les musiciens, rejouait la pulsation originelle des passions et l’art de figurer la vie dans des mots, des notes de musiques, pour soi, pour d’autres. Face au public, tout est remis sur le métier. Les commentaires, les mimes, les grimaces, les allusions mêlent temps de la scène, temps social, temps intime, temps politique, temps universel. Annegarn montre comment il vit avec ses chansons – comment elles vivent en lui, lui échappant parfois, lui revenant – les questionnant, les revisitant, leur réécrivant des arrangements qui en révèlent d’autres potentiels suggestifs. Elles ne sont jamais arrêtées – même si leur écriture évoque de l’abrupt parfaitement ciselé, diamant -, des outils vivants et vibrants d’un équilibre atypique, hors des sentiers battus et dominés. Elles sont autant d’exercices physiques et spirituels pour transformer la différence en atout, en patrimoine commun, pour générer de l’altérité, non pas dans une optique de distinction égoïste, mais parce que produire de l’altérité, c’est libérer de l’oxygène, entretenir un métabolisme de libertés, où tout le monde peut venir recharger ses batteries. C’est cela qui fait que ces objets d’esthétique sonore, primale et sophistiquée à la fois, ont quelque chose d’irréductible et que, finalement, ça continue à vraiment chanter entre leurs mailles. Même les quelques morceaux infusés dans la mémoire collective la plus large – Bruxelles, Géranium – reviennent sur le fil, tremblants, fragiles, incertains, improbables, parfois à nouveau rocailleux, dérangeants et d’un charme fou. Au besoin, il se moque de leur aura sacrée, singeant des signes de croix, tout en s’étonnant et mettant à nu leur « religiosité », leur dimension « hors du temps », comment l’humain crée-t-il quelques fois du sacré laïc ? Mais sans cynisme, respectant la communion intense des intimités émues, dans la salle. Il les chante alors à nouveau frais, vieil homme jouant avec le souvenir d’une voix de jeune homme. Cette capacité de « jeunesse » – alors qu’à son âge et avec la force d’un répertoire confirmé, beaucoup d’autres se vautrent dans le marketing de leur génialité, complaisance et cabotinage -, provient (sans doute, se dit-il) d’une vigilance constante à la responsabilité d’être chanteur, pour le dire un peu pompeusement, mais qui se traduit dans des pratiques très simples d’ouverture et de partage, par exemple une attention constante aux langues et traditions berbères, une plongée dans le collectage des mémoires chantées en différentes régions d’Europe. Mais c’est aussi conserver la capacité d’attention à l’histoire des pauvres, des humbles, aux gestes de charité anonyme, comme dans le Marché aux mendiants. Chanter, c’est apprendre tout le temps, ce n’est jamais fini, c’est écouter au-delà de ce que l’on sait.

Récital, traversée du vivant, l’universel du passant

En l’écoutant chanter Coutance, sur scène, en mars 2023, il se dit : sa voix n’a pas changé, rien n’a bougé, une perle d’éternité. Pourtant, en retournant à l’enregistrement des années 70, oui, bien entendu, il y a une évolution. Une transformation. Il y avait une juvénilité désarmante, la fraîcheur d’une tangente qu’on n’avait pas vu venir et qui collait bien avec l’effervescence non calibrée de l’époque. Et puis, dans le texte, il y avait un étonnement neuf pour ces moments vides, creux, insipides, cafardeux, ces rades hors du temps, sans intérêt marqué, où se demander « mais que vient-on foutre ici ? ». Aujourd’hui, la musicalité de la voix est intacte, légèrement plus âpre, et cette interrogation, si l’on peut dire, a pris de la bouteille, elle a roulé sa bosse durant quelques décennies, et se teinte d’une toute autre dimension : l’échouage, c’est une part significative de la vie en général, c’est parfois aussi une manière de vivre, d’éviter les autoroutes des certitudes. C’est peut-être ce qui est en train d’envahir l’humanité et donne lieu à une terrible pandémie d’éco-anxiété ? La maturité a patiné et complexifié la chanson. Sans rien alourdir. Sans emphase. Il a l’impression que certains chanteurs gagnés par le succès se perdent dans le fantasme de l’hymne universel, de la chanson qui peut faire le tour du monde, plaire à tout le monde, convenir à toutes les cultures. Ils lissent, généralisent, probablement contaminés par l’universalisme mercantile du marché mondial dont le graal est de vendre une même rengaine le plus de fois possible, partout, sans frontières (au service d’un système qui, par contre, renforce partout ses frontières criminelles). Dick Annegarn a connu ponctuellement le succès médiatique. Des moments de conjonction entre son parcours alternatif, minoritaire, et les besoins d’émotion véritable, nue, qui d’une certaine façon continuent à battre dans les cœurs gavés par les recommandations d’algorithmes. Le succès artistique, le succès d’estime, il n’en a jamais manqué. Mais il a esquivé le vertige occidental qui fusionne audimat commercial et universel autoritaire, sectaire. « Pendant longtemps en effet, la planète et l’ensemble de ses habitants ont vécu au rythme de certitudes eurocentriques. Des préjugés, à la vérité, la plupart de ces certitudes avaient, pour les besoins de la cause, été revêtues du masque de ce que le philosophe Souleymane Bachir Diagne appelle un « universalisme de surplomb » » (A. Mbembé) Sa différence a jailli comme une eau claire, spontanément, dans les années 70. Native et séminale. Après, il a dû la cultiver, la préserver, l’explorer. Pas simplement comme on décante et affermit un « style », encore moins à la manière d’un produit marketing. Disons plutôt qu’il semble avoir « géré » cette différence à la manière des réserves naturelles et des espèces en voie de disparition. Par ses choix de vie, ses environnements, ses relations, ses contrats, il lui a ménagé des espace-temps appropriés, où elle pouvait évoluer, s’épanouir, à son rythme, à sa manière. C’est ce qui donne après tant d’années un regard spécifique sur le monde, l’impression d’entendre là une « philosophie », une façon d’être, que le barde, sur scène, incarne, sensible, expressif, plastique, coloré, pas dans les clous. Ce qui semble correspondre il le comprend en tant qu’auditeur, au choix raisonné, au refus de succomber, par la bande, à l’universel compris comme « un rapport d’inclusion à quelque chose ou quelque entité déjà constitués » (A. Mbembé). Au contraire, il a toujours situé ce que chante Dick Annegarn du côté de l’émergence toujours étonnante des émotions comme possibilité « d’un en-commun présupposant un rapport de coappartenance entre de multiples singularités », ce qui le balade encore et encore dans les confins et vallons de la nappe fleurie et que, d’une certaine manière, le chanteur commente lui-même, en s’étonnant (non sans fierté) d’être fait docteur honoris causa par l’Université de Liège, lui qui n’écrit rien dans les règles (Seul toi sais faire). Mais justement, il en a fait un art de débusquer une relation vraie, vraie parce que toujours émue, surprise, par ce qui touche ou évite, forme et déforme, pousse ou repousse. Une façon de passer dans la langue – en perturbateur équilibriste et éclairagiste de génie -sans devenir vecteur de tous ses effets de domination. Chanter comme art de passer. Il feuillette son extraordinaire chansonnier comme on raconte, après coup, l’itinéraire d’une vie, un itinéraire possible parmi d’autres, fait de rencontres, d’accidents, d’aléas. Même pour un fan, rien n’est donné d’avance, chaque chanson apporte son lot de surprise, d’inattendu, de réminiscences nouvelles, de traverses improbables, tissage d’affects projetés par chaque chansons comme par un animal soufflant une vapeur contagieuse, subjective. Le récital comme célébration du vivant singulier. « L’on définit généralement le vivant comme un mouvement incessant, un élan, voire comme une pulsion. Peut-être ce qui le caractérise le mieux, c’est qu’il n’est jamais donné d’avance. Ou, peut-être, n’est-il finalement qu’une expérience que l’on traverse. Tout, en d’autres termes, est en route vers son inéluctable fin. La fin étant notre ultime destination, tout, du coup, est dans la signification que l’on octroie ou non à l’expérience de la traversée. » (p.90) Encore un verre, encore du feu.

Gestuelle de l’hétérogène

Mais encore. Chanter le limon qui subsiste entre les choses et les mots, le compost de l’hétérogène, c’est probablement ce qui lui a valu d’être distingué comme poète, chevalier des lettres ici, docteur honoris causa, là… Henri Maldiney, philosophe français cité par Didi-Huberman à propos des « aîtres de la langue », « lieu d’où fleurirait la possibilité même de signifier » : « La langue, elle aussi, se bâtit en liant l’hétérogène ». Et Didi-Huberman d’ajouter : « Étant entendu qu’il est de notre responsabilité que ce liant ne soit pas une machine à suturer, un dispositif à cadenasser cet hétérogène qu’il cherche à signifier ». Et revenant à Maldiney : « Seuls les poètes habitent encore les aîtres de la langue, qui sont le fond sur lequel ils bâtissent la langue à chaque fois singulière d’un poème ». C’est ce qu’est la langue chantée d’Annegarn. Alors que le formatage de la langue par le marché et le marketing de soi, auquel beaucoup d’artistes s’adonnent avec fierté, la mort dans l’âme ou inconsciemment, suture, cadenasse, persécute l’hétérogène. Atteinte au vivant et à sa diversité, pourrissement de l’imaginaire, mercantilisé intensément par tous les agents culturels – créateurs, recréateurs, publics – de la marchandisation, collaborateurs à l’insu de leur plein gré, notamment via la gigantesque viralité numérique.

Sur scène, la gestuelle sensible, légère ou souffrante, acrobatique ou blessée, clownesque ou épure suggestive, est un exorcisme grâce auquel il s’était senti, spectateur de concert libéré de tout contrat commercial, désenvoûté de l’empire médiatique. Cette gestuelle, depuis, lui revient, systématiquement, dès qu’une brise mélodique germe en lui, et il la mime intérieurement, c’est la forme qu’il donne à son écoute et ses affects.

Palais de mémoire humaine et non-humaine

Le besoin d’art, recherche intuitive à l’origine de ses multiples itinéraires et errances, l’aura conduit de plus en plus vers des lieux de cueillette plus ou moins libérés de la prégnance du marché. A la recherche d’esthétique le moins possible déterminées par l’armada des producteurs, collectionneurs, investisseurs, managers, actionnaires. Se sentir le moins possible instrumentalisé par le langage et se tenir éloigné des sources de tous les cancers qui rongent l’imaginaire individuel et collectif. A ce titre, un lieu comme les Halles Saint-Pierre à Paris faisait office d’osais. Il y avait vu des images qui ressemblaient assez bien à la façon dont se matérialisait en lui le brouillard affectif de « bris de chansons, de ritournelles, ressac aérien, irrégulier », au fil des années, formant un filet de thèmes de plus en plus étendu, incluant de plus en plus de fragments de vie, vécues et futures. Jusqu’à devenir autre chose, une vision du monde, une partition graphique cosmologique. Ainsi des dessins grouillants de Michèle Burles où le terrestre, le céleste et le sous-terrain se tissent en un même plan, les êtres rampant dans les galeries ou volant au-dessus des cimes se rejoignant, se superposant, inventant des hybrides. C’est vertigineux parce qu’il ne s’agit pas du tout, mais pas du tout, d’une imagination « anormale », déterminée par une pathologie quelconque, ou d’élucubrations échevelées d’un cerveau un peu dérangé ou, simplement, déconnectées de la raison et de l’esthétique dominante. Ce n’est pas une « pathologie ». Encore moins un genre configuré par des insuffisances techniques, un niveau infantile de l’art du dessin. C’est une artiste chez qui reviennent des façons de figurer le visible qui ont structuré d’autres civilisations, d’autres ontologies. Au sein de notre civilisation naturaliste, soudain, un imaginaire fonctionne selon des lois animistes, totémistes ou analogistes. Et il est regardé, ausculté souvent, comme l’empire colonial a soupesé et volé les arts « primitifs » : fascination, condescendance, esprit de lucre. Ainsi ce qu’écrit David Graeber à propos des dessins de Chavin de Hudntar (Andes péruviennes, 3.177 mètres, de 1500 à 300 avant JC) fournit des indications utiles pour entrer dans le style de Michèle Burles : « C’est le royaume du métamorphe, où aucun corps n’est jamais tout à fait fixe ni tout à fait complet, et où un entraînement mental assidu est nécessaire pour déceler de la structure dans ce qui, au premier abord, s’apparente à un chaos visuel ; » (p.492) Dans ce chaos frétillant de Michèle Burles, l’œil repère d’abord, du reste des attaches : des filaments irréguliers, genre de synapses flottants, entre signes de natures différentes ; des sortes d’agrafes fourchues ; des pièces molles évoquant le mécanisme d’arbres à cames ; des radicelles, des claies représentant les fonctions de haie ou de végétations fixant des talus, flottant dans le vide (car, il y a du vide). Le dessin ne semble pas être une fin en soi, c’est une sorte d’infini optique, où l’on entre n’importe où, se fixant sur un détail, par exemple des bras longilignes terminés par des mains en formes de branchages tortueuses, et à partir de là, de détails en détails, faisant se lever un récit, un conte, le souvenir de certains passages au cœur même des constellations iconographiques racontant l’univers. Il servirait précisément à mémoriser un cheminement, une organisation du sensible entraperçue lors du travail de création, à la manière de cette « tradition amérindienne largement répandue dans laquelle les images ne sont pas des illustrations ni des représentations, mais des signaux au service d’extraordinaires prouesses de mémorisation » dont la fonction était de « transmettre des connaissances ésotériques – formules rituelles, généalogies, comptes rendus de voyages chamaniques dans le monde des esprits chtoniens et des animaux familiers. (…) Pour mémoriser une histoire, un discours, une liste, on recommandait de se créer son propres « palais de la mémoire ». il s’agissait de se représenter un parcours (cela pouvait aussi être une pièce) le long duquel on disposait mentalement et dans un certain ordre une série d’images saisissantes qui agissaient comme des déclics pour se rappeler un épisode, un incident, un nom… » (p.492) (Ce qui correspond aussi, il lui semble, à la dynamique d’un récital de Dick Annegarn, mots, musiques et gestuelles formant des frises très visuelles). C’est une approche que l’on peut compléter par l’introduction de Descola aux images analogistes : « elles s’ingénient sans relâche à tisser des éléments disjoints dans des réseaux signifiants, le plus souvent au moyen des résonances qu’elles décèlent entre les qualités sensibles des choses ou des phénomènes offerts à leur observation. Leurs images, qu’elles prennent l’allure d’agencements hybrides, de correspondances entre corps et cosmos, de maillages spatio-temporels ou d’enchâssements d’un motif à différentes échelles, figurent toujours des assemblages dont il faut rendre manifeste les liaisons. (Les images) qui procèdent de l’archipel analogiste donnent à voir des scènes d’interactions complexes et situées dans le monde, des associations parfois profuses d’humains et non-humains engagés dans des associations communes, à l’instar des représentations naturalistes dont elles sont, dans certains cas, une préfiguration. » Il en découle une relation esthétique particulière. Selon Descola, « le spectateur analogiste n’est jamais pris en compte dans la structure de l’image, (…), il n’est pas explicitement désigné dans sa composition comme un destinataire. » Et de décrire plus précisément la forme d’interaction qui s’établit, la façon dont le subjectif se noue là-dedans : « Seule la perspective linéaire est en mesure d’entraîner le spectateur dans un tableau parce qu’il fait de celui-ci le prolongement de son regard subjectif et comme un morceau du monde dont il détient la clé. » (p.398) En s’aventurant dans les images de Burles, en y cherchant comment l’œil-récit passe d’un motif à l’autre, y retrouvant des perspectives linéaires dans le fouillis, à un moment, il bascule, il est dedans, son subjectif s’épanouit, se fond dans un méta quelque chose. Que ce soit à partir de ces corps de rongeurs, souples comme des rivières, porteurs d’amibes étoilées ou transportant d’autres petits êtres multiformes, multi-espèces. Que ce soit à partir de ce roi religieux à tête et queue de chien, mains posées sur la panse, survolé par un énorme insecte-robot, satellite en lévitation qui le couronne. Que ce soit à partir de ces spores géants en forme de grenades grises d’où s‘élancent plusieurs tiges souples, serpentines, aux gueules béantes crachant ou aspirant d’infimes orbes-semences.

Poussières et tapisseries pétries de chansons

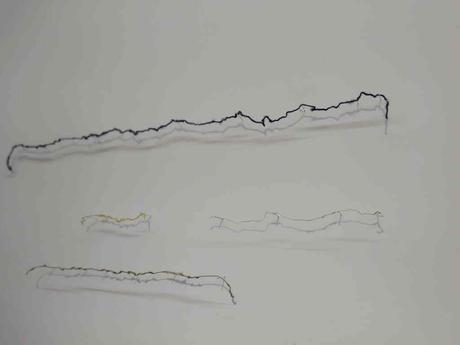

Le bris de chansons, les souvenirs du récital – la gestuelle, l’écriture, la plasticité de la voix jouant d’un crépuscule affectif, nappe piquée de la floralité juvénile lointaine, jouant avec les arrangements, les anecdotes, les commentaires -, la façon dont cela lui revient en tête, à certains moments d’abandon (où plus rien ne lui occupe la tête), et tissée en sa propre subjectivité, sa propre voix, sa propre manière de chantonner et fredonner au fil du temps, ses propres souvenirs et affects, son crépuscule personnel et ses propres nappes, tout cela forme des bouts d’écriture qui défilent, volent, se déplacent, partent coloniser des espaces vides, à la manière des migrations spectrales de fils de la vierge, visibles seulement, dans le ciel bleu, à contre-jour et dont le déplacement semble transporter des trames d’émotions indicibles, invisibles autrement. Une écriture archaïque qui lui évoque des œuvres de Jehanne Paternostre où des fils de tapisseries de périodes différentes, parfois âgées de plusieurs siècles, des chutes recueillies lors de restaurations de pièces anciennes, et qu’elle articule bout à bout dans un vide sidéral, celui composé de la distance initiale qui sépare tous ses fils que rien ne devait réunir de la sorte, tenant alors entre eux comme mus par un magnétisme insoupçonné, un patrimoine génétique ou la force de l’habitude (respectant la forme imposée à chaque brin par une immobilité séculaire, fossilisante), esquissent des phrasés parallèles, divinatoires, l’ombre portée de musiques intérieures volatiles. C’est une écriture idéale, libérée de la syntaxe et des vocabulaires contraignants, constituée de la contorsion de sentiments que le langage ne parvient jamais à saisir, discrets électrocardiogrammes d’émotions brutes, pures.

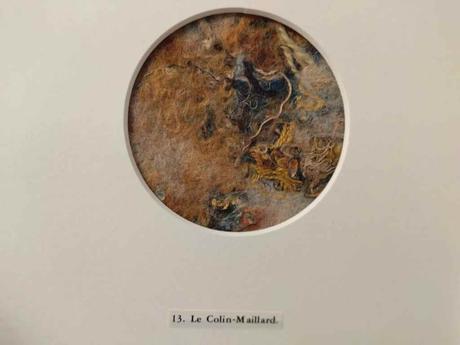

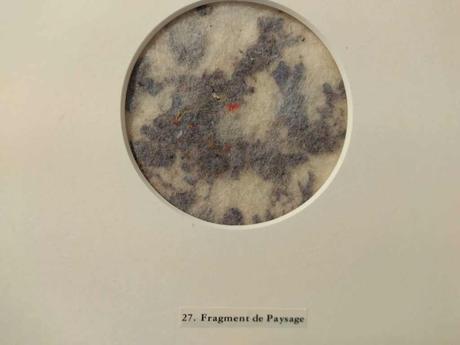

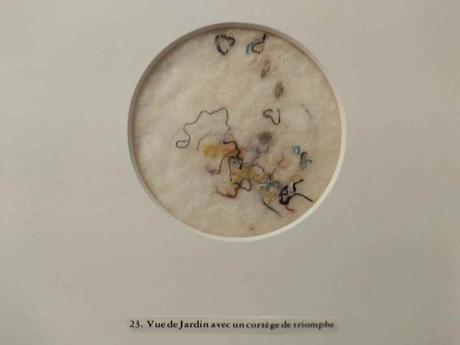

Les micro-mondes dans lesquels il aime mariner, ressassant les bribes d’une chanson qui le suit depuis toujours, qui fait partie de lui, mais y apportant sans cesse du singulier, du différent (en particulier, oui, les chansons d’Annegarn), du possible aussi, une fermentation capable de déboucher sur des libertés expressives, ressemblent assez à ces autres créations de Jehanne Paternostre, assemblages de poussières et de fils récoltés, placés dans des sortes de boîtes de Pétri, évoquant des paysages fait d’infimes brindilles mélodieuses d’horizons qui étaient perdus, qui resurgissent, reviennent fil à fil, balbutient danses et chants. Ce sont à chaque fois, mis en culture, les germes sélectifs d’un environnement ou d’un contexte plus larges, isolés, et en train de fermenter, de recomposer l’image complète du monde dont ils proviennent. Et l’on voit travailler les micro-organismes de l’image. Fragments de paysage lui évoque les formes sombres à la surface de la lune – ou autre planète observée au télescope -, mais telles qu’il a pris l’habitude de les projeter sur ses astres intérieurs, solitaires, archipel laineux, confusion feutrée entre carte et territoire où bat une tache rouge, quelques fines comètes prises dans l’enchevêtrement, traces de vie apparemment immobiles, figées et qui, pourtant, attendent leur heure pour germer, croître, surprendre. Vue de jardin avec un cortège de triomphel’enthousiasme, l’émoustille avec son plan infini blanc et duveteux, frappé de germinations éclatantes, un carnaval floral et bactérien suggéré, amorce d’une exubérance désarticulée, sans plan établi. Colin-Maillardest une fermentation moussue, brousse extraordinaire où s’enfonce son regard pour se perdre dans la reconstitution d’images mentales incontrôlées, incontrôlables, engendrées par l’exploration tactile, le toucher. Ce que voit la peau quand elle caresse à l’aveugle un visage qu’elle ne reconnaît pas mais éprouve comme un univers singulier, enseveli, qu’elle exhume par ses caresses, les doigts dans la matière textile, soyeuse et rêche à la fois, touffe emmêlée du vivant profus, énigmatique.

Pierre Hemptinne