Après un voyage houleux, je suis arrivé à Nusa. J’ai rencontré Carl Ribbe, l’entomologiste allemand dont m’avait parlé Thiel. Il était intéressé par les activités de collecte de la Hernsheim compagnie et, comme je lui rapportais ma discussion avec Thiel, il voyait d’un bon œil que ce dernier vienne à lui proposer le poste de chef de station. Il m’a assailli de questions sur mon expérience au sein de la firme, et moi de mon côté, sur sa connaissance du "terrain". Je m’aperçus qu’il n’était jamais allé bien loin dans les terres. Par contre, il possède un solide réseau d’indigènes qui collectent pour lui. Il a beaucoup exploré les Salomon, mais depuis qu’il s’est installé à Nusa, il ne connaît que la côte où planteurs, missionnaires et administration allemande se sont installés. Je lui ai fait part de mon idée de descendre le long de la côte Nord-Est, puis, selon les avis de Kawi, je pénétrerai en territoire Mandak afin de rejoindre le plateau de Lelet au centre de l’île. Il acquiesça à mon idée, mais m’a conseillé de prendre des hommes avec moi. Ce n’est nullement mon intention. Ce que j’ai à vivre, je veux, je dois, le vivre seul. Je ne sais pas encore ce qui m’a poussé ici. Nous étions heureux, mais je cherche probablement quelque chose qui me dépasse. Je ne peux résister à cette quête.

10 juillet

Arrivé à Kapsu comme prévu. Des luluai, ces chefs indigènes, qui servent d’intermédiaires avec l’administration coloniale, ont été mis en place. Il a donc été assez simple pour moi de me faire accepter dans un petit village à proximité. Ongas, un luluai, m’a pris sous sa protection. Il m’a permis d’assister aux prochains rites d’initiation. Tout est prêt pour les cérémonies. J’ai remarqué l’enclos qui vient d’être bâti.

15 juillet

Des femmes ont dansé et chanté toute la nuit. Le matin, elles sont des dizaines à cuisiner les taros. D’autres encore arrivent des alentours. Des hommes approchent en nombre, apportant des cochons.

Cette nuit, danses et chants se sont répétés. Au petit matin, six garçons d’une dizaine d’années sont apparus avec leur oncle maternel. Les mères se sont mises à pleurer. Ils ont été emmenés dans l’enclos pour y être circoncis. Ont suivi maintes palabres et discussions, des paiements en monnaie de coquillages et en cochons qui vont être savamment distribués et mangés à l’occasion.

Cette étrange comptabilité, ce sont des histoires de familles élargies ! Cela ne m’est pas assez familier pour en saisir toutes les subtilités, comprendre dettes et dons pour l’occasion. Des comptes qui peuvent s’étaler sur des années.

18 juillet

Lors de mes tournées pour la Compagnie Hernsheim, je n’ai jamais eu l’opportunité de parcourir la côte nord de la Nouvelle-Irlande. Je n’avais pu faire aucun repérage pour mon expédition. Je sais seulement que les villages de cette côte sont accessibles pour un étranger puisque certains y vivent pour le commerce et les plantations. Mais la tradition reste bien vivante. Je l’ai appris lors de mes discussions avec Parkinson. J’ai le témoignage des objets collectés sur place que j’ai pu voir depuis les dessins de Finsch. Aucun Occidental ne s’est encore rendu vers l’intérieur de l’île, et c’est là que je veux me rendre. Impossible de rejeter cette volonté, ce n’est pas un caprice, pas une toquade, mais un poids intolérable qui m’oppresse la poitrine, une présence totale et invisible qui enveloppe mon cerveau.

Je la sens toujours maintenant, en écrivant ces lignes. Cette douleur ne me quitte pas. Parfois, elle relâche son étau et je peux regarder comme à distance les évènements. Disséquer les objets avec la froideur et la précision d’un chirurgien sachant faire abstraction de l’enjeu de l’opération.

Je quitte Kapsu rapidement afin de rejoindre Lemakot sur la côte que je suis fidèlement.

Je voulais avoir un point de chute pour passer la saison des pluies. Je viens de trouver un hameau près de Lemakot, situé un peu dans les terres où j’ai été bien accueilli. De là je peux prospecter les alentours. Mais les gens demeurent muets lorsque je les interroge sur les fêtes, les cérémonies. Rien ne se produit. Néanmoins, j’ai aperçu, il y a peu, derrière une palissade, de grands mannequins dans une hutte ouverte. Je sais pourtant le lieu défendu aux non-initiés. Mais j’y suis retourné. Je suis resté bouche bée quelques instants tant ces êtres semblaient venus d’ailleurs. Assis, ils avaient les bras relevés à partir du coude. Dans la première fraction de seconde, j’ai cru qu’il s’agissait d’humains. Je me suis vite repris, frappé par leur immobilité et discernant des fibres végétales dépasser de leur corps, de leurs membres. Je craignais d’être surpris bravant l’interdit, mais comment détacher le regard de leurs yeux ? Les traits de leurs visages n’étaient pas tous visibles, car recouverts par des masques heaumes, ceux-là mêmes que j’avais découverts sur les dessins de Finsch. Une sorte de casque avec un nez d’oiseau, une grande mâchoire avec les dents visibles, des ailettes surplombant verticalement les oreilles, et naturellement des yeux terribles. Je me suis répété inlassablement que l’iris de ces effigies était réalisé à partir d’une coquille blanche de cauri dans laquelle on positionnait les opercules d’escargots de mer, que ce n’était pas de vrais yeux. Mais rien n’y fait, je ne parviens pas à effacer ces regards de ma mémoire. Juste me persuader qu’ils sont simplement semblables à l’œil de Sainte Lucie que je t’ai offert ! Mais non, ils sont tellement présents. Grâce à eux, les mannequins semblent animés. Ils irradient de leur présence. Ce que je vis n’est pas l’expérience intellectuelle à laquelle je me suis préparé, c’est une épreuve pour tous mes sens.

Début de l’année 1896

Il pleut moins désormais. Je m’apprête à quitter le village et longer de nouveau la côte vers le Sud. Je voudrais poursuivre jusqu’à Lamasong. Mais j’attends d’abord une grande cérémonie qui doit enfin se tenir ici. Sur le site funéraire dédié, la hutte est prête, et une palissade a été construite afin d’éloigner les regards inopportuns. Je sais que les malanggan ont été réalisés et sont présents.

Les danses et la musique ont commencé tôt ce matin, elles ne s’arrêtent pas. Parfois, des chanteurs entament des incantations sinistres au milieu de ce vacarme. Trois statues sont enfin dévoilées et mes sens deviennent saturés ! J’avais compris, et ce, durant mes discussions avec Parkinson, qu’elles étaient de véritables portraits des défunts. Mais comment s’attendre à ce que je découvre là, maintenant, dans ce village cerné par la jungle dont je sens la présence, les odeurs ? Dans ce qui apparait sous mes yeux, ces choses prennent corps. Il n’y a rien de figuratif, et elles prennent âme bien que rien de réel, ni d’humain, n’émane de ces images..

Je dois me concentrer pour tout retenir de ce que je vois, et écrire.

Cela peut s’avérer utile.

Les motifs concourent à décrire probablement la vie de l’individu, celle d’un pêcheur ou d’un chasseur, l’appartenance à tel clan, l’étendue de ses terres, son statut, ses relations. C’est bien la personne sociale qu’on veut faire revivre. Le sexe de l’effigie est clairement apparent. L’emblème animal du clan du défunt l’est aussi, quoique sur chacune des trois statues, il faut tout de même le chercher, perdu dans un entrelacs de décors. Deux de ces sculptures affichent le dessin d’un kap-kap sur leur poitrine, un signe de haut statut pour la personne. Je connais bien ces ornements pour les avoir vus à Bougainville. Certains chefs portent en pectoral ces disques de tridacne subtilement agrémentés de motifs ciselés dans de l’écaille de tortue. D’autres les posent en haut du front. Ils ressemblent alors à des princes couronnés d’un diadème. J’ai toujours apprécié ces objets. L’écaille de tortue est découpée, en cercles concentriques autour d’un dessin ajouré rappelant la dentelle ; un travail extrêmement fin.

Les motifs concourent à décrire probablement la vie de l’individu, celle d’un pêcheur ou d’un chasseur, l’appartenance à tel clan, l’étendue de ses terres, son statut, ses relations. C’est bien la personne sociale qu’on veut faire revivre. Le sexe de l’effigie est clairement apparent. L’emblème animal du clan du défunt l’est aussi, quoique sur chacune des trois statues, il faut tout de même le chercher, perdu dans un entrelacs de décors. Deux de ces sculptures affichent le dessin d’un kap-kap sur leur poitrine, un signe de haut statut pour la personne. Je connais bien ces ornements pour les avoir vus à Bougainville. Certains chefs portent en pectoral ces disques de tridacne subtilement agrémentés de motifs ciselés dans de l’écaille de tortue. D’autres les posent en haut du front. Ils ressemblent alors à des princes couronnés d’un diadème. J’ai toujours apprécié ces objets. L’écaille de tortue est découpée, en cercles concentriques autour d’un dessin ajouré rappelant la dentelle ; un travail extrêmement fin. L’une des effigies est plus clairement lisible que les deux autres dont les motifs sont sérieusement enchevêtrés. Certaines parties des figures qui l’ornent sont encerclées ou dévorées par des poissons. Elle a les bras tendus à l’horizontale, mains ouvertes, bien campée sur deux pieds puissants. La tête est importante avec des oreilles gigantesques qui ressemblent à des oiseaux, des yeux cernés de rouge et des sourcils décorés, une petite bouche d’où sort à peine la langue ; tout est harmonieux. Les couleurs noires, rouges, ocre et blanches ont été apposées avec grand soin ainsi que des motifs foliacés sur l’ensemble de ce qui doit constituer son vêtement. Je crois comprendre que cette "chose" est en fait à l’image d’une pile électrique, et que les vivants veulent capter l’énergie vitale des défunts afin de la restituer à la communauté. Ils ont trouvé en ces effigies le réceptacle pour enfermer cette énergie.

Soudain, une musique sourde se fait entendre. Petit à petit, des hommes s’approchent à pas feutrés. Ils déposent devant les statues le paiement pour la cérémonie : du tabac, des coquillages, des porcs. J’ignore qui sont les musiciens, car ils sont masqués par la palissade. Le concert semble ainsi émaner de nulle part… Les femmes, voyant peut-être dans ces statues, le portrait de leurs parents défunts se sont mises à se lamenter, à pleurer devant les effigies.

Ces masques que j’ai vus, semblables à ceux portés par les mannequins, sont les fameux Tatanua que Parkinson nous avait dépeints lors de notre rencontre à Friedrich Wilhemshafen. Leur style correspond à celui des sculptures : les pigments utilisés sont de même couleur, blanche, rouge, noire, et leur composition tout aussi folle ! La présence d’une imposante crête de fibres confère à ces masques-heaumes une animalité certaine. Leur mâchoire est puissante et serre des ornements de bouche qui ne sont autre que des têtes de calao de bois peint. L’humain est devenu oiseau. La vue, bien sûr, mais aussi l’ouïe, l’odorat sont en alerte. Je sens la fraîcheur des feuilles dont sont constitués certains costumes ; l’odeur aussi de la terre humide et lourde.

Deux jours plus tard. Cet opéra diabolique cesse enfin. Je suis épuisé. Il règne sur le site une atmosphère étouffante. Heureusement, le soleil va se coucher, et la terre retrouver un peu de sérénité. Soudain, j’entends retentir un son lancinant et répétitif. Un cri inhumain comme si le défunt se lamentait… Cet air obsédant ne me quitte pas, encore aujourd’hui.

Un villageois vient de me donner des éclaircissements sur ce qui s’est passé. Pour lui, tout avait été normal, dans sa rationalité, d’une certaine façon. J’ai ricané face à cet argument qui me semblait, ici, déplacé, mais je voulais bien y croire pour me rassurer, pour ne plus avoir à craindre cette plainte…

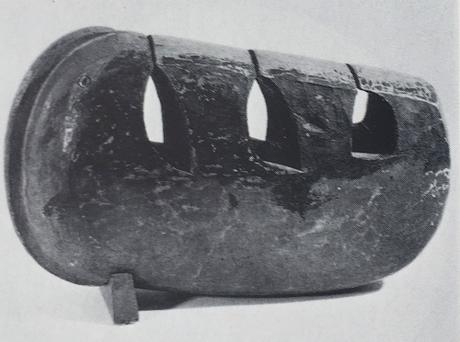

Il y avait eu la distribution de nourriture, je l’avais vue, mais m’expliqua-t-il, l’un des convives s’était senti lésé dans le partage. L’homme s’était alors éloigné, portant un objet curieux et massif, et avait commencé à jouer derrière un arbre, à l’abri des regards.

Je sais qu’après ces cérémonies malanggan, les statues disparaîtront pour finir entreposées dans une petite hutte. Y seront-elles détruites ? Je crois qu’elles sont destinées à pourrir, elles aussi, vouées à retourner à la terre comme les cadavres.

Je quitte le village.

À suivre...

Photo 1 : Cabane de présentation des sculptures pour la cérémonie Malaggan, circa 1910 © Rautenstrauch-Joest-Museum, Cologne in Kunst und Kultur aus der Südsee, Köln, 1987.

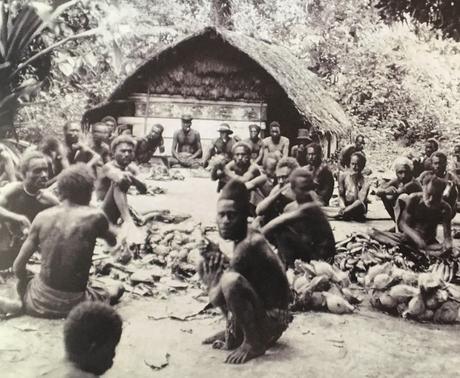

Photo 2 : Cérémonie Malaggan à Mapua photo d'Edgar Walden, 1909 © Museum der Universität Tübingen in Uli, Jean-Philippe Beaulieu p.125

Photo 3 : Masques et statues Malaggan, photo de Karl Nauer, 1910 © Südsee-Sammlung & Historisches Museum Obergünzburg in Uli, Jean-Philippe Beaulieu p. 25

Photo 4 : Détail d'une statue Malaggan portant un kap kap, lot 51, © Christie's, Paris 2 déc. 2021

Photo 5 : Case où sont conservés des masques Tatanua, nord Nouvelle-Irlande, photo © Meyer/Parkinson circa 1900 in Kunst und Kultur aus der Südsee, Köln, 1987.

Photo 6 : Tambour à friction, nord Nouvelle-Irlande, Rautenstrauch-Joest-Museum, Cologne N°13738 in Kunst und Kultur aus der Südsee, Köln, 1987.