Fil narratif/fictionnel à partir de : souvenir d’une petite toile du Congo – « Fata Morgana », Jeu de Paume, avril 2022 – Raphaël Lecoquierre, Slab Stela 1 – Daniel Steegman Mangrané, Fantôme (Règne de tous les animaux et de toutes les bêtes est mon nom) – Charles Ray, Jeff, Bourse de Commerce, février 2022 – Rémy Hans, Une montagne ne porte que son ombre – La société qui vient, direction Didier Fassin, Seuil 2022 – Allora & Calzadilla, Antille, Chantal Crousel, avril 2022 – vélo, paysages, marbre, L’Ile des morts, dessin…

La petite toile d’un bout de fleuve immense, bordé d’une muraille forestière échevelée, impénétrable et indomptée, avec l’envol à sa cime tourmentée d’un vaste oiseau issu du rideau d’arbres, avait fait retour, revenue à la surface, pleinement, comme neuve. Elle s’intégrait à ce que, chaque jour, son organisme dépiautait, brassait, recomposait pour produire et entretenir le sentiment de rester capable de renouveau, inscrit dans le vivant éternel, malgré une indéniable tendance générale à la diminution de toutes les facultés. Il avait réitéré ce qu’il pensait être l’interprétation incontestable de cette première image peinte enregistrée aux balbutiements de son imaginaire. Son savoir-faire en termes d’interprétation culturelle s’étant considérablement développé avec l’âge, son expérience professionnelle et aussi, à titre plus privé, de lecteur et de visiteur de musée, il s’était contenté de formaliser de façon plus fouillée ce qu’évoquait pour lui cette peinture, ce qu’il croyait y avoir vu depuis toujours. Et cela, uniquement de mémoire, l’objet réel ne lui étant plus accessible. Mais quelques jours plus tard, repensant à cette séquence « retour de la peinture fleuve forêt oiseau », il réalisa que cette interprétation si ancrée en lui, était biaisée, totalement. En tout cas en ce qui concerne les premières perceptions levées par la peinture. En effet, quand il en parle à présent, il considère d’emblée que la forme se détachant des arbres, en l’air, est d’emblée identifiée à l’envol d’un oiseau, laissant présager que la masse des feuillages en contient beaucoup d’autres, prêts à surgir, qu’il est naturel que les oiseaux naissent de cette matrice végétale. Mais en fait, au début, il n’avait probablement jamais vu encore d’oiseau s’envoler et il était bien incapable d’identifier cette forme indistincte sombre et aux contours prédateurs, mi-feuille mi-animal, figée dans son mouvement, et que cela ne manquait pas de l’inquiéter, de l’envahir d’une appréhension informelle, grandissante. Et c’est cette indistinction, cette étrangeté inquiétante, qui attirait et captivait son regard grâce à son cocktail de désir et d’angoisse. Il y a, depuis, toujours du mystère et une promesse de déséquilibre en chaque image imprévue (image au sens large, pouvant s’appliquer aussi au domaine du son, la musique). La toile avait ressuscité à la faveur d’une visite chez Kammel Mennour, certes (voir épisode précédent). Mais aussi, surtout peut-être, par un paysage qu’il traversait depuis peu, régulièrement, lors de balades à vélo (il n’aime pas le terme « balade à vélo » pour qualifier ses longues méditations pédalantes), empruntant une petite route de campagne qu’il n’avait encore jamais, jusqu’ici, aperçue. Comme si, soudain, elle se révélait en bifurcation inédite. « Tiens, tu es assez souvent passé par ici, tu mérites de découvrir un nouveau chemin, réservé aux natifs ».

Bifurcation, l’Ile des morts

C’était en plaine, agréablement vallonnée, de larges pâtures et champs cultivés avec, sur les monts au loin, des couvertures boisées. L’une d’elle, au sommet d’une colline plus ample et plus accentuée, était surmontée d’un rideau d’arbres ressemblant donc à celui de la petite toile. Mais ce n’était pas tout. Derrière les troncs et les feuillages se dessinait les lignes géométriques d’une vaste architecture dont il était difficile d’identifier la nature exacte. Château maudit, usine désaffectée, hôpital psychiatrique inavouable, cube aveugle d’une caserne occulte ? Vue sous un certain angle, en approchant par l’ouest, cela ressemblait (pour lui) à « L’île des morts » d’Arnold Böcklin. Peinture qu’il avait découverte en pochette d’un microsillon, il y a très longtemps, où était gravé le poème symphonique de Rachmaninov, du même nom que la peinture. Il ne garde aucun souvenir de la musique. Il pédale en faux plat montant, face au vent, cette calotte boisée, insulaire, au loin à gauche. Elle lui évoque un moment fort de son apprentissage culturel – et il réactive cette évocation, la rotation des manivelles du pédalier l’aidant à remuer et creuser ses souvenirs, l’exercice physique et la respiration sportive oxygénant ses facultés cérébrales. A l’approche de ce paysage ressemblant à une peinture, elle-même recouvrant une musique symphonique devenue abstraite, il démêle un fil où se mêlent esthétique et nature, musique et peinture, organique et symbolique, présent et passé, sa jeunesse et sa vieillesse, illustrant la façon dont les relations hétérogènes aux productions artistiques rencontrées au fil de de ses expériences de la vie, se sont incorporées à son mouvement vers l’avant et la finitude, lui apportant de quoi fabriquer du sens, suffisamment chargé d’ombre et de mystère, de trouble, pour ne pas se résumer à quelques certitudes éclairantes, mais aiguiser le désir de persévérer, de continuer à trouver d’autres « signes » du même ordre. Ces souvenirs – portant sur des traits relativement ténus, désuets – accentuent la conviction que depuis quelques décennies, l’art, en tout cas le marché de l’art dominant, a surtout contribué à brouiller la production de sens utile, ou du moins, à fort la contrarier, la ramenant à ce que signifie plaisir de consommer, contribution au marché capitaliste des biens symboliques. Vaste compromission du sensible qui rend tout changement de société quasiment improbable. Une grande part de la force subversive de l’imaginaire artistique s’est affiliée au modèle de société néo-libérale. Non pas en renonçant à l’expression du subversif, mais en l’assujettissant aux valeurs capitalistes avant tout, en le marchandisant, ce qui est pire.

Un SDF de marbre

Il en garde comme exemple marquant une magnifique sculpture de marbre de Charles Ray, monumentale, représentant avec une remarquable sensibilité, attentionnée, une personne sans-domicile fixe, absolument démunie, dépourvue de tout, face au vide. Cherchant à accrocher quelque chose dans le vide qu’il fouille intensément. Cette privation absolue de tout bien matériel, de toute sécurité d’être, ce face à face avec le rien, l’absence de futur scruté avec un éblouissement fatigué, fataliste, tout ça était véritablement sublimé par le travail fabuleux de la pierre, par le rendu magistral, ce marbre soyeux, d’apparence fragile, presque juste une fumée, une apparition légère. Le matériau noble et la taille du personnage, supérieure au standard humain, devaient jouer comme un hommage, montrer que les humbles méritent autant que les personnages célèbres d’être représentés en majesté, en leur majesté particulière. Il l’avait vue à la Bourse de commerce de François Pinault. L’émotion authentique face à la sculpture, au sujet représenté, ne pouvait rester inaltérée et ne pas tenir compte du décorum, du lieu. Art et Bourse de commerce faisait tellement bon ménage ! Et donc, à un moment, l’élan esthétique est contrarié, et il dit au sans-abri statufié, « mon dieu, que fais-tu là, que t’ont-ils fait !? ». Le voir là, en effet, ainsi représenté, lui semble brutalement aussi inconvenant que l’exhibition de certains « indigènes » lors d’expositions universelles lointaines, de sinistre mémoire (expositions visant à imposer une conception univoque de l’universel qui n’a pas fini de faire des ravages). Le lieu même, son faste, sa symbolique, le pognon investi au service du prestige du mécène, neutralisait, pervertissait tout ce que la sculpture pouvait éventuellement déranger au niveau des valeurs et des hiérarchies entre humains, maintenues par la société, de la distinction entre pleurable et non pleurable ( sujet auquel il consacre de nombreux palabres dans les hameaux résistants du parc naturel qui l’hégerge). Des décennies de travail en éducation populaire, en médiation culturelle, pour atténuer le prestige impressionnant des lieux culturels, afin d’en favoriser l’accès à d’autres publics, au service de la démocratisation de la culture. Et paf, voilà les grandes fondations qui balancent leurs lieux et leurs marques prestigieuses, intimidantes, suppléant aux déficiences de la puissance publique dans son soutien aux arts et aux expressions libres. Pourquoi ne pas investir leurs millions anonymement dans les nombreux et diversifiés rouages des droits culturels portés par ine multitude d’associations désargentées ? Alors, le ver est dans le fruit. L’œuvre même paraît ambigüe. L’imagination dérive. Pourquoi le marbre ? Oui, le cartel fournit une explication, et il y a une certaine évidence, cela démocratise la symbolique du matériau et montre que les dieux, déesses et héros ne sont pas les seuls à y avoir droit. Les pauvres, les exclus méritent tout autant d’y être taillés pour la postérité. N’est-ce pas finalement un peu court comme « engagement » et comme production de sens ? Ne serait-il pas plus intéressant – esthétiquement et démocratiquement – de développer une autre attitude plus exigeante mais libérée du binaire « qui a droit/qui n’a pas droit au marbre » ? Représenter la réalité de l’humain en échappant au registre méritocratique du marbre, en lui tournant le dos, considérer que, de toute façon, représenter l’homme ainsi, riche ou pauvre, ça n’apporte rien ? D’autre part, le coût de ce bloc de marbre, n’aurait-il pas pu être mieux utilisé ? Le prix de vente de l’œuvre, les droits de monstration, le coût de ses déplacements dans différentes expositions, tout ça ne représente-t-il pas du pognon qui pourrait être engagé autrement pour la cause du sans-abrisme ? Plutôt que de le faire figurer, ainsi statufier en son invisibilité et son mutisme, dans de tels environnements où il tient la place, matérielle et inerte, du mendiant à la cour du roi, jadis ? N’y-t-il pas moyen, en prolongeant ce genre de critiques de mauvais coucheur, d’orienter l’attention vers d’autres registres, plus justes, qui viseraient la prise en compte effective de la fragilité et de l’exclusion au sein de nos régimes esthétiques ? Par exemple, la bifurcation explorée par Rémy Hans, sensibilisé au devenir d’une ancienne région industrielle, sinistrée socialement, économiquement et écologiquement – ces trois volets allant de pair et relevant, pour bien en comprendre tous les impacts actuels, de l’intersectionnalité, c’est-à-dire requérant d’être étudiée aussi au croisement du genre, du racisme, du décolonial – et se livrant à un répertoire dessiné, poétique, des matériaux et carcasses incarnant l’abandon de cette région. Et malgré toutd’en restituer l’âme singulière éparpillée dans les restes d’une époque faste. En parallèle, il s’empare de l’histoire du marbre, noblesse et apparat, et le désacralise, mettant en avant le saccage industriel et écologique que son extraction signifie pour le paysage de Carrare. Ne valait-il pas mieux laisser le marbre où il était et imaginer une autre architecture, une autre sculpture !? (Charles Ray utilise aussi le papier de façon confondante, on croirait du marbre , qui reste bien le référent majeur!) Peut-on désormais voir la beauté taillée et polie dans le marbre autrement que comme façade à la gloire de l’extractivisme ? Ne se serait-on pas alors engagé dans un autre universalisme de la pensée et du beau que celui qui se pavanait gravé dans une splendeur prétendue éternelle, imputrescible ? L’histoire de l’art ne serait-elle pas alors engagée à tâtons dans l’élaboration de ce qui se serait révélé, après coup, un universalisme différent, moins eurocentré verticalement, et qui aurait légitimé moins de crimes ? L’art aurait avancé vers quelque chose que, précisément, dessine aujourd’hui les nouveaux dispositifs de contextualisation : « Outil méthodologique qui permet de saisir le caractère multidimensionnel des positions sociales, façonnées notamment par la classe, le genre et la race, l’intersectionnalité est également porteuse d’un projet politique parce qu’elle propose de produire un universalisme concret, fondé sur le reconnaissance et la prise en compte, par les un-e-s et les autres, des positions de chacun-e et des types particuliers d’oppression que les un-e-s et les autres subissent. » (La société qui vient, p.793) « Les autres », cela visant l’humain, le non-humain, qu’il soit animal, végétal, minéral, cela concerne toutes les composantes de l’environnement. Hmm, il a connu un haut fonctionnaire du ministère de la culture, despote jouant au bonhomme sympa et hirsute, allergique aux mors « inersectionnalité » et « non-mixte », en avait fait un ennemi systémique autant que personnel. Au fait, comment, sans ces « outils méthodologiques » exécrés par ce fonctionnaire, formaliser une politique culturelle capable d’aider à l’accouchement de la société qui devrait venir !? Bon, maintenant, c’est fait, en ce qui concerne le marbre… et l’extractivisme ! Mais imaginer ce qui aurait pu se substituer au marbre et ce que cette substitution aurait généré au fil des siècles – comme matériaux travaillés, techniques inventées, types de réalisations, sujets représentés, écosystème esthétique – aide à prospecter d’autres possibles aux évidences matérielles d’aujourd’hui.

Un dessin de Rémy Hans

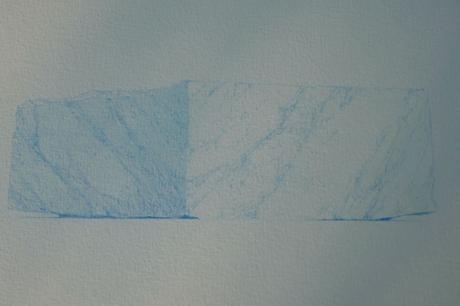

Un dessin de Rémy Hans, ça peut être presque rien ! Justement un bloc de marbre dessiné, dans la nudité de son extraction, encore saignant. L’équarrissage n’est pas encore parfait, les arêtes sont légèrement irrégulières ; en bas, des angles morts révèlent une ligne de vide et de masse compressée révélant un équilibre complexe ; en haut, des parties mal dégrossies profilent au loin comme les crêtes de montagnes inaccessibles. Tout autour le blanc, le vierge, la lumière aveuglante. L’angle est pointé vers nous. A droite, une face éclairée, à gauche une autre dans la pénombre bleue. La chair froide, est parcourue de fins filets de veines qui semblent encore palpiter, fraîchement ramenés à la surface, arrachés à leur roche matricielle, séparés du reste du réseau parcourant toute la profondeur de la falaise, sans fond. On dirait que ce parallélépipède de marbre attend d’être suffisamment dévitalisé pour pouvoir être travaillé, sculpté et lustré. Un proverbe titre le dessin : « Une montagne ne porte que son ombre ». Le sens n’est pas aisé à saisir, pluriel, ombré. Il parle de la manière dont l’âme de la montagne s’exprime, se laisse surprendre. Mais, ici, le dessin poétique et technique – un brouillage judicieux de style – est assez éloquent : pour s’emparer de l’âme de la montagne et l’incorporer à ses édifices prestigieux, l’homme a entrepris de la débiter en blocs, la modeler à l’image de ses maîtres et héros, la recycler dans le faste de ses palais. Le dessin est presque transparent. L’image lévite dans le blanc du papier. C’est léger, peu encombrant et, en la découvrant, scrupuleusement emballée de papier de soie, ça lui a procuré une émotion aussi forte que celle, indéniable, dégagée par le monument, imposant tout en clamant ne vouloir pas l’être, de Charles Ray. Le dessin a quelque chose qui l’inscrirait dans des formes d’esthétiques diaphanes particulièrement rafraîchissantes et stimulantes. (Le sans-abri a quelque chose aussi de diaphane, presque timoré, s’effaçant dans la pierre, cherchant à ne pas être aperçu, soluble dans le marbre ?) Où l’hésitation quant à ce qui est vu réintroduit de l’incertain dans le ressenti et les référentiels qui le situent et qui, par-là, font de toute expérience esthétique et sensible une matière propice à l’investigation intersectionnelle. Le dessin a aussi la rigueur d’un relevé topographique, d’une étude géologique et pourtant il flotte, irréel, l’attention le traverse et vogue vers des gisements oniriques bruts, vierges. Jamais atteints. Du coup, en s’y aventurant, le regard flotte aussi, déraille, cherche.

Orée virtuelle, dépossession

C’est typiquement le genre de perception qu’il aime, qu’il recherche et qu’il pourrait caractériser – de façon certes un peu caricaturale – par les premiers pas qu’il effectua, enfin, tentés mais inexistants, dans une forêt vierge virtuelle. C’était lors de la première édition de Fata Morgana, au Jeu de Paume. Le musée entouré d’un bain de soleil printanier, scintillant. Les salles peu peuplées. Un casque de réalité virtuelle pendait du plafond. Généralement, il négligeait ce genre d’invitation au virtuel. Là, il s’annexa à l’appareil, entra dedans. C’était une œuvre de Daniel Steegman Mangrané. C’est le titre qui l’intrigua et le décida : « Fantôme (Règne de tous les animaux et de toutes les bêtes est mon nom) ». Malheureusement, le dispositif et la création artistique qui y était incluse étaient financés par La Fayette Anticipation. Dès qu’il se trouva casqué, il était plongé au cœur de cela même, la forêt telle que jamais perçue en ses profondeurs d’enchevêtrements, de matrice impénétrable. Plongé au coeur même et, en même temps, pas du tout dedans, elle se dérobait sans cesse, reculant à chaque mouvement, des yeux, du cou, du corps. Comme un mirage. Comme toujours avec les expériences virtuelles, au bout d’un certain temps, ne sachant plus très bien où est son corps, quelles en sont les limites. Fascinant. Mais il ne s’agissait pas d’expérimenter par un artifice technologique une réalité que, sans cela, il ne toucherait jamais. C’était plutôt un appareillage sophistiqué qui conférait au genre de rêverie immatérielle que produit n’importe quel cerveau normalement constitué, une sorte d’immanence extérieure, en relief, englobant tout le corps, physique. Parce que privé du travail d’imagination – et des substances chimiques qui se diffusent dans les neurones lors d’un tel effort de représentation -, au lieu d’une extase spirituelle quand l’image atteint, intérieurement, une réalité prenante, il s’agit plutôt ici d’une extase matérielle, directe et passive, qui court-circuite le cheminement lent et aléatoire de l’extase. Dans l’immersion virtuelle, il n’a même plus l’impression de voir, de regarder, de devoir être attentif. Ca regarde par son intermédiaire. On se charge de tout. Il prête son organisme. On le pilote à distance. Il doit juste en laisser les cellules fonctionner, connectées à l’appareil, prothèses vivantes accaparées par la technologie. Cela, certes, non sans connaître des sensations bouleversantes, complexes, mais dont il a du mal à situer la réalité. Où et comment cela va-t-il intégrer sa mémoire ?

Les pigments mémoriels

Sa mémoire, il aime l’anesthésier en de longues contemplations flottantes, laissant tout remonter, mais ne se fixant sur rien. Tout virevolte au ralenti, retombées d’un long incendie. Assis face à la vallée, au crépuscule assourdi de chants d’oiseaux, sirotant calmement un rouge sur le fruit, un vin de copain, nature, sans sulfite ajouté, frais. Alors, tous les motifs en apesanteur se mélangent et forment un rideau ondulant dans le temps. Tous les motifs voguent vers l’indistinct, retournent vers l’informulé, imperceptiblement, pris dans la buée d’ivresse. Il imagine les photos de tous ses albums de famille confiés au flot du fleuve final, leurs encres se diluant peu à peu, les images se brouillant, se diffusant dans le liquide qui les restitue aux origines. Et c’est précisément cette matière très spéciale que réussit à saisir Raphaël Lecoquierre et qu’il fixe dans des fresques, peintes directement dans le stuc frais, actualisant une technique très ancienne, tellement ancienne qu’elle joue comme symbole de la façon dont la mémoire enregistre des traces. L’artiste récupère les pigments de photos de familles collectées dans des archives, des brocantes, un corpus rassemblant ce dont sont fait les romans familiaux, les parcours, les itinéraires intimes, les frontières entre l’individu et le collectif, le singulier et le commun, les êtres et les choses. Il procède en les immergeant dans l’eau. Il projette ces pigmentations à même le support de la fresque. Et cela donne des étendues blanches toutes frémissantes de vestiges irisés, non pas figés, mais filant à toute allure, déformés par la vitesse, pris dans l’avalanche immobile des dernières années (d’une vie). A la manière d’un paysage déformé par la vitesse d’un TGV, happé par le passage de la machine. Est-ce ainsi que défile le déroulé de toute une vie, aux derniers instants, une pluie de projectiles abstraits à contre-courant ? En tout cas, c’est exactement ainsi que cela défile une fois qu’il abandonne la manie de vouloir s’emparer des souvenirs pour les reconstituer, les classer dans une suite logique, et qu’il laisse leur masse fragmentée par les forces qui les travaille, charpie pastellisée papillonnant dans un ciel infini. Tout est si proche et si lointain. Il lui semble alors que cette vaste efflorescence anarchique s’échappe de lui, imitant une pluie d’étoiles filantes, tout ce qu’il a vécu migrant hors de lui, fragments fleuris fanés, flétris, décomposés filant vers de futures réincarnations, et cela l’apaise comme la promesse d’une continuation à laquelle l’ivresse lui donne le courage de croire. Difficile de fixer un point précis de la fresque, c’est un ensemble, trop vaste pour les yeux.

Lieu fluctuant au sein de l’océan

Ce chatoiement installe une continuité avec les instants qu’il a longtemps collectionné lorsqu’il habitait dans une maisons entourées d’arbres qu’il avait vu grandir, qu’il connaissait personnellement. Ces instants où, selon le moment de l’année et la course du soleil, leurs ombres se faufilaient par les fenêtres et se projetaient sur les armoires, les fauteuils, les pans de murs vides., les bibliothèques. Les branches et leurs feuillages, ainsi que les ombres furtives de leurs habitants – oiseaux, écureuils, insectes – tapissaient l’intérieur du logis, effectuant une porosité bienvenue, apaisante. Certaines de ses apparitions ne se produisaient que brièvement à certains moments précis de l’année. Et chaque année, un peu différemment, selon l’évolution de la végétation, l’impact de la saison retardée ou avancée, esquissée ou proliférante, selon la météo. Il photographiait ces tableaux vivants éphémères, quelques fois en tentative d’autoportrait, « mon ombre parmi l’onde des feuilles filtrant le soleil ». Ces branches qui bougeaient à l’intérieur de la maison lui ont toujours semblé venir le chercher. L’archive de ces photos donne à voir une course du temps autre que celle du cadran d’une montre et dégage une idée d’un rythme de vie centré sur les monologues intérieurs, les souvenirs, les reflets du vécu. Et un jour, il entre dans la galerie Chantal Crousel, plongée dans la pénombre, il hésite, peut-être est-elle fermée ? Mais non, elle est bien en pleine monstration. Et il y a, précisément, dans les angles obscurcis, sur les murs, sur le sol, de pareilles étoffes forestières, immatérielles, qui bougent, dansent, s’immobilisent, reprennent leur oscillation, tamisent la lumière extérieure, la métabolise en lueurs internes. Végétations mémorielles. Des ombres de feuilles, des scintillements de soleil, remuent sur les murs. (Il voudrait relire des descriptions de platanes par Claude Simon). Ce n’est pas simple projection d’images passives, issues d’un passé proche ou lointain (l’instant du film), transportées d’un lieu naturel à un espace culturel. Un dispositif capte en temps réel la densité variable de luminosité telle que baignant la ville… Ce qui fait que l’on peut avoir l’impression d’être vraiment sous ces frondaisons, elles sont là, elles ont quelque chose de tutélaire, de patrimoine immatériel, sous leur protection ont cheminé des pensées qu’il conviendrait peut-être de recueillir, d’en extraire la force séminale originelle. En effet, elles ne sont pas anonymes, ordinaires. Elles ont coiffé quelques randonnées pédestres historiques, conduites par le couple Césaire, en 1941, accueillant une série d’artistes et penseurs fuyant la France occupée, l’imaginaire artistique et intellectuel se déportant pour se sauvegarder, conserver des chances de perpétuer sa liberté. Les conversations devaient être un tissage de temporalités plurielles, celle du conflit, du nazisme, de la notion de guerre mondiale, de l’histoire vue à partir d’autres points de vue, d’autres géographies, décentrées, celle du pacifisme, celle de philosophie basée sur des normes autres que la violence, la conquête, la rivalité. Désespoir et espoir fluctuant à l’instar des lueurs frémissantes filtrant des branches et des feuilles, texture médiumnique à la fois anxiogènes et rassérénantes. Les promeneurs et promeneuses, dépassant les commentaires de l’actualité, devaient explorer les imaginations susceptibles d’échapper durablement aux folies impérialistes, totalitaires, destructrices. Le couple anticoloniale mettait-il en garde contre l’imminence d’une horreur à l’échelle de l’esclavage, prédisant un héritage maudit pour l’humanité ? Marcher, parler, rêver à la recherche d’une autre histoire, libérée de la loi du plus fort, soucieuse de liens et d’échanges, propice à l’émergence d’autres référentiels de ce que serait « l’universel ». La poésie utopiste de ces paroles échangées sous les frondaisons exubérantes des tropiques , captée par la végétation qui les a entendues en 1941, palpite silencieusement sur les murs de la galerie, ressuscitée, reprenant leur place dans l’actualité, cherchant sa place décentrée dans l’histoire. Ces feuillages et ces scintillements de lumière sont les seuls témoins encore vivants de ces conversations. Ce ne sont pas simples images de végétaux mais des trames de mémoire. « (…) lorsque l’Histoire orientée a entrepris de mettre en parallèle « l’ évolution » des sociétés européennes et celle de « civilisations » différentes et éloignées dans l’espace, elle a tendu alors (comme le montre l’exemple de l’histoire évolutionniste du XIXè siècle et de sa persistance au cours de la première moitié du XXè siècle), à utiliser les stades identifiés dans l’évolution de la société européenne comme des étalons universels permettant de mesurer le « niveau » de « civilisation » ou de « développement » de n’importe quelle « autre » société et par là sa place dans un déroulement historique global. » (Boltanski/Esquerre) Le nom de l’installation due aux artistes Allora & Calzadilla est « Antille », référence à un nom de lieu fixé avant la période coloniale et figurant sur les cartes médiévales, mystérieux, de formes variables, « dont l’emplacement fluctuait au milieu de l’océan » (feuillet de la galerie). Idéal pour un colloque informel en plein air de poètes, écrivains, intellectuels et militants anticolonialistes en fuite, sur le thème « où aller et comment ? » face aux réalités d’occupation et d’expropriation.

Le sol de la galerie est jonché de fleurs. Sommairement balayées, comme quand l’abondance de leur chute confère au geste de brosser une vaine efficacité. Ou alors poussées par le vent irrégulier, par à-coups, dans tel ou tel angle, formant des accumulations denses, des zones clairsemées, des passages entre les corolles échouées. Cela évoque des fins de fêtes ou de cérémonies, mariages ou inhumation. Là aussi il trouve un matériau familier, qu’il pratique, qu’il a incorporé. En effet, il prend systématiquement en photo, en rue, dans les parcs, au jardin, les accumulations de fleurs, parfois simplement les tapis de pollen aux pieds d’arbres encore en fleurs, dans l’herbe ou sur les trottoirs. Il a constitué une archive de tout ce qu’il a vu de la sorte. Chaque fois ça l’émeut, ça le trouble, émerveillement légèrement dépressif. Ici, des milliers de fleurs à dominante rose. Ce sont des moulages de fleurs réelles, de poiriers des Antilles (« ou ‘Poirier-Pays’, une espèce de chêne originaire des Caraïbes » selon le feuillet de la galerie). Le moulage évoque le principe du masque mortuaire dont le rôle est de garder la mémoire du visage des défunt-e-s, objet de recueillement, technique pour rester proche de ce qui se décompose, disparaît. C’est bien une multitude de fleurs mortes. Une hécatombe. Les moulages ont été peints à la main – ce qui évoque gestes de dévotion et ritualisation – selon toutes les nuances allant de la vie à la mort, de la fraîcheur pimpante des pétales à leur flétrissure brunâtre. Elles reposent dans la pénombre. Leurs couleurs s’estompent progressivement, lentement, comme l’exhalaison de l’âme. Elles suscitent un premier élan d’empathie pour ce qu’elles évoquent du cycle reproductif flamboyant des arbres. C’est l’effet de profusion, des couleurs mélangées, une impression d’inépuisable floraison, chue une saison, promise à la résurrection au printemps suivant. La mort assure la continuité du vivant, c’est rassurant. Mais agenouillé, regardant de près, l’émotion vire à l’angoisse. Ce ne sont pas des fleurs réelles mais des imitations hyper-réalistes. Une forme de substitution. Elles servent à être installées en divers endroits pour rappeler aux gens ce qu’était leur parade nuptiale, attirant abeilles et bourdons, se laissant féconder pour assurer la venue des fruits. Elles figurent bien, là, exsangues, cadavériques, tableau d’une dernière floraison, l’ultime, sans lendemain, recueillie, momifiée, dans un contexte de chute de biodiversité et de sixième extinction. Nature morte qui charme et puis glace.

Pierre Hemptinne