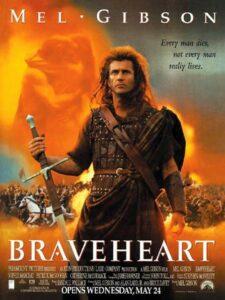

Mel Gibson, 1994 (États-Unis)

Le premier tiers du film avait dû me plaire à sa sortie. Une idylle à tenir secrète sur fond de musique celtique aussitôt baignée dans le sang. Une silhouette dans la brume et la vengeance brutale et directe qui s'abat sur les Anglais. L'Écossais ne plie pas l'échine. Le héros est malin, diablement bon au combat et polyglotte. Il est apprécié des siens et de moi il y a vingt cinq ans. Aujourd'hui, la crinière de Mel Gibson me fait un peu tiquer et la relation entre Murron et William est trop affectée pour m'attraper à nouveau. Dans cette partie, le scénario reprend le mythe du droit de cuissage dont les auteurs du Seigneur de guerre adapté par Schaffner s'étaient déjà précédemment servis (1965). La rébellion ne naît donc pas tout à fait d'une conscience politique, mais d'abord d'une vengeance personnelle.

Par sa mise en scène des batailles de Stirling et de Falkirk (qui se sont tenues en 1297 et 1298), la suite est plus prenante. Mel Gibson parvient à restituer le côté épique des armées écossaises et anglaises se faisant face en rase campagne (plans larges et longs travellings sur les troupes, armes brandies et bannières au vent...). Il rend aussi la brutalité à ces assauts quand la cavalerie lourde et les soldats à pieds fondent les uns sur les autres. C'est un peu comme si Gibson reprenait le souffle des Chevaliers de la Table Ronde de Thorpe en 1953 (je pense à la charge des chevaliers de Camelot) tout en anticipant, à quatre ans près, sur la violence particulièrement réaliste du débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg (1998). Certes, notamment à Stirling, la réalité des batailles fut tout autre (pas de pont, ni de troupes embourbées, ni de double charge dans le film), mais les organisations des armées et les aspects tactiques tels qu'ils sont décrits restent assez captivants : formation en " schiltrons ", quand il est fait usage de longues piques pour recevoir la course à cheval des chevaliers anglais, plaine incendiée à la poix pour briser les lignes ennemies...

La fin, l'arrestation de Wallace et sa torture, m'avait paru plus gênante. Le rapport de Gibson à la violence, sa fascination pour la souffrance et l'insistance masochiste qui peut se dégager de ces scènes n'en demeurent pas moins problématiques. Le mot " liberté " hurlé par le condamné avant d'être exécuté n'est pas si mal placé puisque le juge qui conduit la torture sur l'estrade ne cesse de lui demander " le " mot qui assurerait son salut (les bourreaux anglais, bien sûr, n'attendent pas celui-là). C'est le plan de Gibson réalisateur sur Gibson acteur qui crie " liberté " qui, lui, est terriblement pesant, comme l'écartèlement qui précède ou son humiliation. Une fois le rebelle démembré, la lutte est idéalisée. Robert le Bruce, repenti après sa trahison, reprend la tête de la révolte contre l'envahisseur. Le film se clôt sur le champ de bataille de Bannockburn avant qu'elle n'éclate en 1314.

Un mot sur les acteurs qui accompagnent Gibson. Sophie Marceau la princesse française est dans le même registre assez fade que la première amoureuse Catherine McCormack. Angus Macfadyen (Robert le Bruce), à la mèche plus rebelle que Wallace, n'a pas grande épaisseur non plus. On trouve plus de plaisir avec les guerriers aux côtés de William, non que les personnages aient été mieux écrits, mais les acteurs ont plus de charisme : Brendan Gleeson et James Cosmo, les rouquins père et fils, longue hache tranchante ou masse d'armes au poing, et David O'Hara l'Irlandais doucement fêlé. De même, Patrick McGoohan qui interprète Édouard I er fait un roi " sec " assez excellent jusque dans ses râles de prince à l'agonie. Le casting est un peu à l'image du film, plutôt inégal. Il y a toutefois assez de personnages plaisants pour apprécier l'ensemble en dépit des défauts. Braveheart est long (presque trois heures), on en retient surtout Stirling et, malgré l'anachronisme vestimentaire, ses kilts levés entre deux salves de flèches anglaises.