« L’Ombre d’un doute » est un roman de Nadia Agsous. Édité par les Éditions Frantz Fanon, Boumerdès, 12. 2020. 147 pages.

La photo de couverture a été prise devant le mausolée Sidi Abdelkader à Bejaïa, l’un des 99 saints de la région. On peut lire en quatrième de couverture : « Bent’Joy est une ville-légende qui traîne son passé comme un boulet. Toute idée de renouveau y est vécue comme une menace à son identité. « L’Ombre d’un doute », est un véritable conte moderne, qui se lit comme un poème épique ». Il est composé de sept courts chapitres et 17 sous-chapitres. Il développe l’intrigue sur quatre temporalités : la première marque l’arrivée de Sidi Akadoum en 1602 et le règne du « bon prince », la 2° est celle de Sa Majesté Le Pouilleux qui « haïssait Sidi Akadoum et qu’il a démis de ses fonctions et exilé », la 3° couvre le règne du fils de Sa Majesté Le Pouilleux « qui ne pense qu’à faire la fête », jusqu’à la fuite de la famille royale. La dernière enveloppe notre réalité. Le discours n’est pas linéaire, et les périodes et événements s’entrecroisent tout le long du livre. Il y a donc une difficulté pour qui s’attend à une intrigue simple, tels les composants d’une quelconque pièce de métier à tisser. Non, les fils de chaîne et de trame sont nombreux. Et les patrons divers et parfois complexes.

Ces temporalités ne sont pas linéaires donc. Ce qui est mis en avant ce sont les personnages et les événements qui les articulent et stimulent sur une trajectoire, un spectre de quatre siècles. Il y a de nombreux personnages, les principaux étant le narrateur, sa mère qui ne comprend pas son fils : « ah cette génération, il faut que vous le sachiez, cet homme (Sidi Akadoum) est notre sauveur » ; une autre femme dont la « voix est rocailleuse, une femme habitée par la folie blanche ». Nous ne connaissons pas leur nom. Et Sidi Akadoum. Ils traversent tous le roman sans trop insister sur la diachronie. Ce qui importe est l’événement.

Le cœur territorial est la ville de Bent’Joy (Bejaïa ?), embellie par une Montagne sacrée… et la pluie. La ville est repliée sur elle-même et « sa mémoire est engourdie, enlisée dans les sables mouvants de son histoire. » Sans difficulté, derrière la métaphore nous reconnaissons l’Algérie et les sempiternelles interrogations qui jaillissent dès que son nom est prononcé. Sont posées les questions de l’appropriation des identités nationales, leur construction, leur falsification « à outrance »… Mais pourquoi ce nom de Bent’Joy qui sent plus le vieux far west américain que la bougie éponyme (parfumée à la rose d’Austin) fierté des bougiotes.

Des créatures étranges apparaissent ici et là, à côté des autres personnages dans ce « conte moderne, de ce poème épique » (4° de couverture) dans des réalités fantasmées, dans une possibilité fardée d’ombres, sous le déluge : nous croisons des hommes « accoutrés de longues robes noires, arborant sur leurs fronts des bandeaux rouge-vermillon », ainsi que Athina et Amjah, deux êtres « à l’apparence fragile », toutes les inhumanités du monde,se concentraient dans leurs gros intestins… la pluie cinglait leurs visages… Ils burent goulûment leurs maux, en silence sans mot dire… Et ils avalèrent leurs mots, sans maudire… », mais aussi un « chat mort pourri, des crânes vomis, d’os se transformant en aigle noire », et enfin des anges de la Bienvenue à travers des spectacles de magie noire…

Des créatures étranges qui apparaissent également au travers les divagations du narrateur qui, pris de doute au milieu de la nuit, quitte sournoisement ou ‘‘ à bas bruit’’ (locution répétée) son lit pour s’installer dans la terrasse familiale où l’attendait « un petit être étrange ». Le narrateur vit une expérience fantastique. Le voilà errant « dans la nuit de mes rêves. Je traversais les âges. Je chevauchais les siècles… J’avançais lentement dans les dédales souterrains de mes errances existentielles lorsque surgit, devant mes yeux emplis de sommeil visqueux, le passé de Bent’Joy. » En son for intérieur il entendait la voix enjouée de sa mère qui « dissipait ma crainte, apaisait ma peur, distillait dans mon cœur l’envie d’affronter l’imprévisible et d’éclairer les zones d’ombres de l’histoire de Sidi Akadoum ».

Car il s’agit bien d’une paisible ville, Bent’ Joy, qui d’une part a été bouleversée par l’arrivée « à dos de chameau » d’un homme, Alââ di Paya el Mandouli, alias Sidi Akadoum, et de sa philosophie « qui aliène en douceur » et d’autre part va refuser que son identité soit emportée par la tempête de ce « prophète sans barbe, À la vie ! À la mort ! »

Sidi Akadoum arriva à dos de chameau, à l’aube du 20° jour de l’été de l’an 1602 (aucun lien à faire – ici – avec le 16.02 de l’an 19). « Sur la Côte d’Argent. D’abord un Boum ! On aurait dit un tremblement de terre. Un homme… et un animal… s’affalèrent sur le rivage ». Le vacarme fut tel qu’il ébranla la Montagne sacrée et effraya les habitants. Sidi Akadoum est « un être absent, sans visage, profondément ancré dans les confins de la mémoire collective ». Nous sommes amenés par le choix de mots, de lieux… à faire un rapprochement avec « un ensorceleur qui possédait des pouvoirs divinatoires », un Marabout, un idéologue islamiste, peut-être même Le prophète (la grotte, l’araignée, le Livre Saint, certains versets détournés… : « de la fragilité nous naissons. Dans la fragilité nous vivons. À la fragilité nous retournerons. »

Au lever du jour, Sidi Akadoum, inconnu alors, « baragouina quelques mots dans une langue étrangère aux habitants », il cligna des yeux et aboya. Son cauchemar prit l’allure d’un ‘‘verre de terre’’ qu’un oiseau de mer emporta. Trois mois après son arrivée, un « orage diluvien s’abattit sur la ville ». Il a plu nuit et jour durant une semaine. « Le ciel noir porta le lourd fardeau de la colère divine ». Les oracles convoqués par le prince prièrent, le roi sacrifia « une tonne de poules et de moutons ». En vain. Jusqu’à l’apparition de Sidi Akadoum. « Soudain, tout redevint calme. La mer se reconstitua en présence des habitants qui assistèrent à la scène en s’exclamant d’étonnement et de joie. » Le roi saisit cette occasion pour faire connaissance de Sidi Akadoum. « Aux yeux de la population, cet homme, qui était de plus en plus apprécié, était un faiseur de miracles, un sauveur. » « Cette intervention inaugura le début d’une amitié » qui mènera Sidi Akadoum jusqu’à la fonction de Vizir du « bon prince ». Sidi Akadoum « apprit la langue locale dans ses moindres détails et étudia minutieusement l’histoire, les mœurs des habitants. Partout il répandait la joie, il éblouissait, il séduisait ». Dans un livre il consignerait ses mémoires : « Le parchemin de mes années à Bent’Joy ».

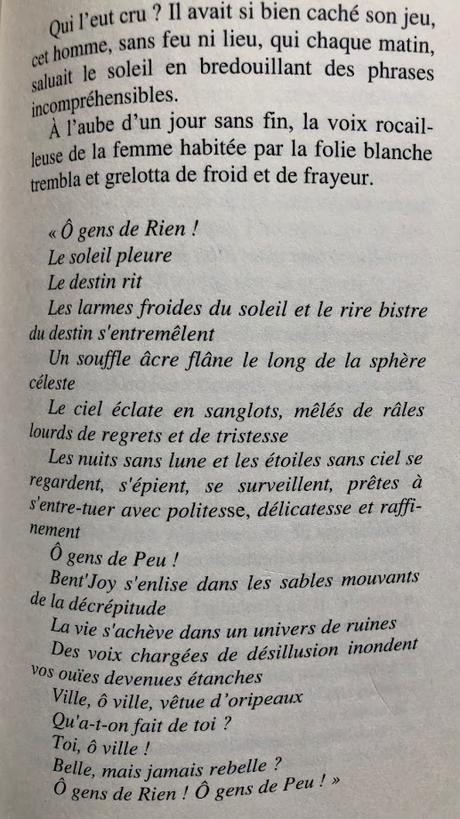

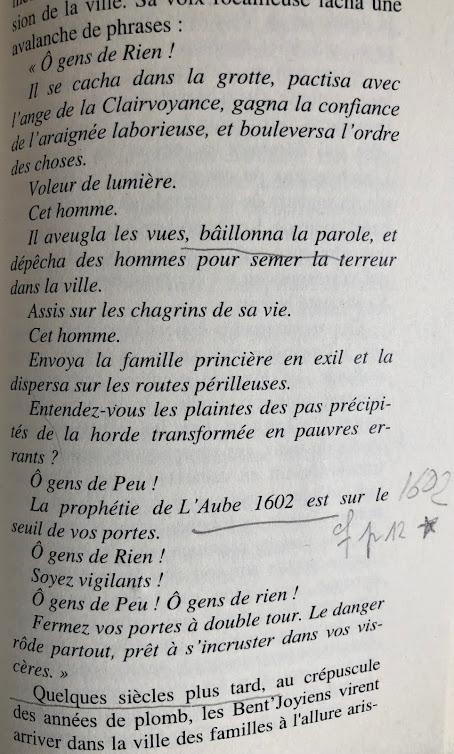

Une des rares fausses notes sur le tableau d’accueil de Sidi Akadoum est une vieille femme, une folle, à la voix particulière. La « voix rocailleuse d’une femme habitée par la folie blanche irait dans les ruelles de Bant’Joy, mettant en garde contre « la prophétie de l602 », celle de Sidi Akadoum. « Ô gens de peu ! Maudissez le nid nuptial vide de Sidi Akadoum, Ô gens de rien ! Il étouffera votre parole !… » Elle le poursuivra longtemps. Cette femme habitée par la folie a-t-elle jamais côtoyé Léon-Gontran ? « Qu’attendons-nous/ les gueux/ les peu/ les rien…/ pour jouer aux fous/ pisser un coup/ tout à l’envi/ contre la vie/ stupide et bête/ qui nous est faite… » Peut-être.

La voix de la folle traverse le livre en italique et avec conviction et des mots lourds, appelant les citoyens de la ville à réagir, à ouvrir les yeux, à sortir de leur léthargie, à dénoncer « cet homme voleur de lumière », « la supercherie des siècles, il vous engloutira dans les ténèbres envoûtantes. » Nous renouons ici avec les temporalités indiquées plus haut. Le prince est mort, vive le Prince. Sa Majesté Le Pouilleux, qui succéda à son père « le bon prince », était exécrable, autoritaire. Il haïssait Sidi Akadoum qu’il a démis aussitôt de ses fonctions et exilé. Pour accélérer son départ il lui offrit biens et bétail que le bénéficiaire donna à son tour à des pauvres préférant vivre dans la discrétion. Mais « Pendant que Sa Majesté Le Pouilleux était persuadée qu’il avait quitté la ville, alors que les descendants de la lignée royale se faisaient la guerre, lui, Sidi Akadoum, ralliait à sa cause la population de Bent’Joy. » En deux ans ils adoptèrent sa philosophie « qui aliénait en douceur ». Les habitants édifièrent sur le Rocher flou, là même où il vivait, un mausolée en son honneur. Et il fut proclamé « Saint de tous les Saints ». Le lieu devint un lieu de pèlerinage où on venait chercher un « soulagement aux désordres intérieurs » attribués aux djinns.

Le Pouilleux, comme son père, mourut d’une chute. Il tomba du haut de la Montagne sacrée et mourut dans sa chute. Sa disparition fut accueillie « dans la joie et la liesse » par la population. « Les femmes investirent la rue annonçant la fin d’une ère et l’avènement d’une époque qu’elles embelliraient » Sidi Akadoum écrivit sur son cahier « Un Monde humanisé est désormais possible ! » Et les habitants y crurent. « La ville n’allait pas tarder à vivre des changements radicaux ».

La mère du narrateur (il y a là un saut temporel) se rend au mausolée de Sidi Akadoum avec d’autres femmes pour « offrir leurs corps et leurs âmes à l’absent vénéré ». Lui ne comprend pas qu’on puisse porter tant de dévotion à un être « Messie, Rassoul, Prophète » dont on ne sait « ce qu’il a fait pour Bent’Joy ? » « il y a fixé son existence », mais il n’en est pas originaire. La mère et son fils ne se comprennent pas. Pour elle, « cet homme est notre sauveur, il est le symbole de notre unité, il nous a rendu notre dignité, va vite te recueillir sur sa tombe ». Le narrateur, comme la femme à la voix rocailleuse, s’opposait à l’idéologie de cet homme vénéré par sa mère. Un jour il lui dirait : « Je la regarderais droit dans les yeux et lui avouerais ce que je pensais de Sidi Akadoum, cet homme qui avait emprisonné tant d’âmes, bluffé les plus crédules… »

« Une procession d’hommes et de femmes marchaient sous la pluie battante. Je les voyais avancer main dans la main, piétinant leurs traumatismes et conjurant le malheur des années passées sous le règne de la médiocrité obscure. » Vingt et unième siècle. « L’aube des jours heureux faisait son entrée dans la légende primitive. Je m’agrippai au sommeil qui m’emportait jusqu’aux confins de mes origines lointaines. » Bent’ Joy « toujours belle et désormais rebelle », se purifiait sous la pluie battante, de ses impuretés primitives. Son avenir radieux se dessinait. Dès que les premières lueurs du jour caresseraient son visage, la femme à la voix rocailleuse irait boire le lait de dattes pour célébrer l’ensevelissement de la Prophétie de l’Aube 1602 dans le terreau des ténèbres.

Il faut seulement être patient et ne jamais rien lâcher comme dit la chanson « Notre réalité est la même/ et partout la révolte gronde/ Dans ce monde on n’avait pas notre place/… On lâche rien, on lâche rien…walou !… (HK et les Saltimbanks). Ne dit-on pas que la patience est mère de toutes les vertus ? Voilà donc un beau livre, hommage aux luttes des femmes et des hommes pour la réappropriation de leur réelle histoire, pour la vérité, pour la dignité, pour le futur. L’écriture est fluide. Le roman est agréable à lire.

Nadia Agsous utilise beaucoup l’énumération avec répétition de possessifs, de prépositions, de substantifs … pour appuyer une idée, mettre en relief une pratique, un déroulé d’action… exemple : « … après avoir erré pendant plus de deux années, de dune en dune, d’oasis en oasis, d’étendue de sable en étendue de sable, de bourgade en bourgade… », « il découvrait ses habits, leurs modes de vie, leurs mœurs, leurs atouts, leurs faiblesses… », « la ville perdit sa joie, ses couleurs, sa beauté, son allégresse, sa clémence », « chacun portait sur son dos un instrument de musique : un violon, une harpe, une mandoline, une derbouka, un tambourin », « ce jour-là j’avais osé, j’avais parlé, j’avais dit, j’avais usé du verbe, je n’avais pas mâché mes mots », « elle courait, elle allait et venait, elle portait, elle cuisinait, elle goûtait, elle donnait, elle comptait, elle sermonnait, elle félicitait, elle s’emportait, elle me lançait des regards chargés d’amour. »

Les personnages sont touchants, particulièrement La folle à la voix rocailleuse, même s’ils manquent d’épaisseur. Ici, nous basculons dans les réserves et il y en a d’autres. Nombre de fois il y a indistinction ou plutôt des va-et-vient délibérés entre le système du présent et celui du passé de sorte que la narration parfois nous échappe (je devrais relire le roman). Nous avons parfois cette sensation que la narration s’appuie sur une succession de faits froids au détriment de la description (portraits, états d’âme…) C’est peut-être un choix. Heureusement qu’il y a de nombreuses pages au discours direct (les paragraphes en italique). Par contre l’utilisation de mots généralement peu usités ou éruditsalourdit le texte. Je cite pour exemple : valétudinaires, animadversion, déhiscence, obombrer, à la venvole… Il y a aussi des expressions ou jeux de mots malheureux ou fautes d’inattention : de bouche en bouche, mâles en mal d’amour, elles acceptèrent ‘‘sans mot dire’’ ou ‘‘sans maudire’’ (avec répétition), L’architecture de ces résidences ‘‘étaient’’…, leur ‘‘héro’’, « ils dormaient à ‘‘points’’ fermés », son allure et sa démarche ‘‘fascinait’’…

Mais, heureusement, les passages poétiques qui glissent dans le roman sont nombreux et nous font vite oublier les écarts ci-dessus :- « J’errais dans les nuits de mes rêves. Je traversais les âges, je chevauchais les siècles, je comptais les années, je déréglais les ressorts du temps… j’avançais lentement dans les dédales souterrains de mes errances existentielles lorsque surgit devant mes yeux le passé de Bent’Joy. » – « L’aube des jours heureux faisait son entrée dans la légende primitive. Je m’agrippai au sommeil qui m’emportait jusqu’aux confins de mes origines lointaines. » – « Allez-vous-en ! votre vue nous est insupportable ! Allez cheminer…, Vos vies sont des tragédies…, Allez, disparaissez… » – « Une femme marchait à mes côtés. Le silence de ses pas apaisait. Il agissait sur mon âme comme une douce caresse aux senteurs de l’enfance heureuse et insouciante. Des effluves d’ambre se répandaient dans l’air. L’ambre de ma mère. L’ambre de ma jeunesse heureuse passée à courir après une promesse de magie ; cette senteur envoûtante qui dit l’ardeur de l’amour maternel résonnait dans mon corps avec une étonnante familiarité. L’ambre blanc avait le pouvoir de transformer la vanité du monde en promesse d’épanouissement. »

– À la lecture de la page 116, sans pouvoir me l’expliquer (le rythme, les mots ?), notamment de la longue tirade d’un des Grands Frères de la P’tite Mort « le plus âgé, le plus puissant, le plus pernicieux », je fus transporté dans les années 70, avec les paroles de La solitude de Léo ferré (qui fut un de nos marqueurs) .

Tirade du grand Frère : « Nous portons nos vies comme un haillon ravaudé. Nous avons été témoins du ravissement du cœur battant de vos esprits vifs, et dans l’aurore de vos vies à peine rougeoyantes, nous avons assisté au dépouillement de vos entrailles bouillonnantes. Nous avons surpris des mains drapées dans un tissu vert oindre vos corps d’huile du pessimisme… »

La solitude de Léo Ferré : « Les flics du détersif, Vous indiqueront la case, Où il vous sera loisible de laver, Ce que vous croyez être votre conscience, Et qui n’est qu’une dépendance de l’ordinateur neurophile, Qui vous sert de cerveau, Et pourtant… »

Poésie pour poésie, une attention particulière est à porter aux mots de la femme à la voix rocailleuse. On peut comprendre le combat de ces femmes et de ces hommes (ou même adhérer à leurs convictions) pour atteindre la vérité, retrouver leur véritable histoire, écrire leur Roman national inclusif. Le nôtre. Reste le cheminement et là…

Le lecteur algérien (mais pas seulement) a besoin de ce type de roman. C’est le premier de Nadia Agsous, une belle performance, sans l’ombre d’un doute.

Ahmed HANIFI

Marseille, jeudi 9 septembre 2021

----------------

DOSSIER COMPLET ICI:

http://ahmedhanifi.com/lombre-dun-doute-de-nadia-agsous-lecture/

EXTRAITS: