LES CHRONIQUES DES DANSES MACRALES (2)

__________________________

Frédéric Reichling

S'il existe un tabou en politique, c'est bien la division gauche/droite. On reconnaît un tabou à la sacralité intangible et proclamée de ce qu'il recouvre et aux réactions d'indifférence scrupuleuse ou de condamnation méprisante qui touchent ceux qui le remettent en cause. Au mieux, dira-t-on à propos de cette classification, qu'elle est dépassée, qu'il faut la dépasser, que l'on ne veut pas s'y plier, qu'une autre voie est possible ou reconnaîtra-t-on qu'elle est relative, mais il est assez rare que l'on refuse de la prendre au sérieux, de la légitimer. Par-dessus tout, il est particulièrement insupportable que tant de travaux scientifiques et universitaires y fassent références depuis si longtemps sans jamais fondamentalement la remettre en cause, ou simplement l'étudier. Même assortie de ses « extrêmes », de ses « ultra » et de ses « radicaux », qui semblent soit quantifier la densité de « droitisme » ou de « gauchisme », soit classer les méthodes d'action ou le rapport plus ou moins distendu à une légalité de référence, la division gauche/droite ne veut absolument rien dire, n'a aucune cohérence, ne recouvre aucune réalité idéo-logique tangible, aucune doctrine politique en soi. Alors que ce sont les idées politiques qu'elle est censée classer, qu'elle cartographie, d'ailleurs bien mal (et c'est bien cela le problème) tout autant que les associations, les actions politiques, et encore, plutôt dans le champ électoral et particratique qu'ailleurs, ce qui n'est vraiment pas grand chose.

Ce qui a fait le succès de cette division, c'est précisément son utilité politique, sa conformité avec les attentes de l'État, et plus spécifiquement de la démocratie représentative, de ses acteurs, et le confort intellectuel, fonctionnel, qu'elle apporte. Elle trouve essen-tiellement sa légitimité dans la croyance dans... sa légitimité : puisque les gens y croient, alors elle est une réalité objective – phénomène bien connu en sciences humaines et en psychologie sociale. Cela est d'autant plus vrai que cette croyance généralisée amène ce que l'on appelle une prophétie autoréalisatrice : les gens, se comportant comme si elle existait, finissent par en faire une réalité, du moins dans ce domaine des alliances, actions et com-portements entre les groupes politiques constitués qui sont, il est vrai, tout ce qu'ils connaissent de la politique dans les régimes de démocratie représentative.

Sauf que les faits sont têtus et qu'aussi bien les évènements politiques que les ensembles idéologiques ne correspondent pas à cette classification, et que, bien pire, l'action et la réflexion politiques en pâtissent : elles doivent pour exister se plier au discours officiel, à sa grammaire (car même en s'opposant à celui-ci, il faut bien en jouer le jeu si l'on veut convaincre et mobiliser un large public) et se tordre, se contorsionner, se gâcher au point ou au risque d'en perdre son essence, son sens. Pour bien comprendre le problème qu'elle pose, il faudrait comparer la classification gauche/droite à une taxinomie des animaux qui se résumerait à deux groupes, l'un de carnivores, l'autre d'herbivores ou, pire encore, d'animaux à plumes et d'animaux à poils, vouant au néant ou à l'aberration ceux qui ont des écailles, des coquilles ou des exosquelettes, et surtout ignorant, par exemple, qu'un lion a plus en commun avec la gazelle qu'il dévore qu'avec le crocodile qui s'en délecterait aussi s'il pouvait l'attraper,...

Un exemple récent : impossible de comprendre le mouvement des Gilets jaunes avec cette grille. Celui-ci n'avait pas de leaders et, de plus, refusait d'en avoir ; son public mêlait petits employés, souvent précaires, du public et du privé, petits patrons, ouvriers qualifiés et non qualifiés, artisans, pensionnés, plutôt de périphérie; des reven-dications d'équité fiscale, une condamnation des gros (des très riches, notamment de la finance) mais pas d'appel à un rigoureux nivellement égalitaire, plutôt à l'égalité des chances ; condamnation des connivences, du pantouflage et du carriérisme du personnel politique, c'est-à-dire des intérêts privés et de l'absence d'exem-plarité de ce même personnel ; revendication du référendum d'initiative populaire, c'est-à-dire d'une mesure de court-circuitage de la logique représentative et exécutive, de rapport direct aux décisions ; appel et pratique de la resocialisation horizontale et à un relatif décentralisme (sans que cela ne se formalise en une reven-dication fédéraliste) ; méfiance vis-à-vis de l'Union européenne et appel au retour de la souveraineté, ni très clairement nationale, ni très clairement populaire. Gauche ou droite ? Impossible à dire. Il a donc fallu, pour classer le mouvement, le faire entrer dans des cases, chercher des attitudes, des signes, en l'occurrence, des actes de « violence», qui indiquaient à la fois l'extrémisme, et des brides de discours racistes, ou anti-immigrés, glanées çà et là, et couplées à un discours anti-institutionnel – couplage complaisamment inter-prété comme une manifestation de droitisme. Si les politologues d'université et leurs ineptes petits surgeons des médias avaient eu un peu de culture politique, ils auraient fait le rapprochement avec le mouvement populiste de la fin du XIXe aux États-Unis, qui réclamait, dans un autre contexte, à peu près la même chose : des procédures de démocratie directe et de désignation directe des candidats de partis ; un refus des monopoles et donc une protection des petits partons, paysans et employés contre les trusts et les grosses entreprises (à l'époque, de chemin de fer, entre autres) ; une condamnation de la collusion politico-affairiste ; une meilleure équité fiscale, etc. Mieux, même si comparaison n'est pas raison, on retrouve là dedans des traces pertinentes de nombreux mouvements de contestation paysanne du Moyen-âge ou modernes. En somme, non seulement la division gauche droite n'est pas judicieuse, utile, mais elle brouille la réalité, force à la flouter.

Elle la brouille aussi rétrospectivement, concernant les périodes qui précèdent l'avènement de cette division. Non pas que les poli-tologues ou les historiens l'utilisent explicitement pour caractériser les luttes politiques ou idéologiques du passé (même l'existence d'idéologies avant le XIXe siècle est débattue), mais elle sous-tend leur approche parce-qu'elle habite leur esprit, tout autant qu'elle organise la lecture du passé chez monsieur Tout-le-monde ou n'importe quel militant qui tente de s'approprier les expériences du passé – ainsi a-t-on pu entendre que les populares et optimates de la Rome antique étaient respectivement une gauche et une droite, et voir que des gens classés « à gauche », comme Gandhi, étaient déclassés (et avec eux tout l'intérêt de leur oeuvre) parce que sur un point désormais considéré comme essentiel à « la gauche », leur pensée ne collait pas – pour Gandhi, l'avortement. Ainsi passe-t-on à côté des différences, mais aussi à côté des expériences intel-lectuelles communes, notamment des intuitions, des pratiques et même des théories démocratiques qui précèdent la mise en place de le « démocratie » représentative. Lorsque l'on est prisonnier de la dichotomie gauche/droite, de ce qu'elle implique actuellement, on ne comprend plus la logique des enjeux, des idées politiques du passé : on ne comprend plus ce que ces idées impliquaient jadis, et ce qu'elles impliqueraient encore aujourd'hui.

Considérons un instant les idéologies actuellement classées « à gauche » ; on y trouve les socialistes/sociaux-démocrates, les com-munistes, les anarchistes et les écologistes. Quels sont, idéo-logiquement, leurs points communs et leurs différences ? Quels sont les points communs et différences essentiels ou secondaires ? Les communistes, certains socialistes et une grande part des anarchistes condamnent la propriété privée des moyens de production ; ils veulent que tous ces moyens de production et ce qu'ils produisent soient sous contrôle de l'ensemble de la société et non pas des individus privés. Cependant, ils n'entendent pas du tout la même chose lorsqu'ils parlent de contrôle de la société : pour les communiste et les socialistes, c'est l'État qui doit le faire, de manière hiérarchique – top-down – par la planification technocratique centralisée pour les communistes, par le contrôle indirect et l'existence d'une sphère d'entreprises d'État et de services publics pour les socialistes, tandis que pour les anarchistes, les ouvriers et paysans eux-mêmes, sous formes de coopératives et d'échanges horizontaux entre les unités de production. C'est une différence considérable, majeure ! Et qui implique une différence politique tout aussi majeure : l'absence d'appareil d'État chez les anarchistes s'oppose à l'omnipotence centralisée, dictatoriale, de l'appareil d'État chez les communistes, ainsi qu'à la puissance indirecte de l'État régulateur voire entrepreneur chez les socialistes, ou les écologistes parlementaires, pour lesquels l'État régule et arbitre les rapports entre privé et public, donne des limites, oriente, mais ne prend pas les décisions économiques pour privilégier une redistribution sociale par le biais fiscal. Politiquement, la souveraineté populaire des anar-chistes se manifeste sous forme d'autogestion et de démocratie directe, horizontale et/ou remontante, tandis que le communisme prône une dictature de fait, même si la forme est une prise de décision collective d'assemblées de technocrates qui, tous, sont des rouages de l'appareil d'État. Les socialistes, eux, sont généralement partisans d'une démocratie représentative avec pluralité et alternance des idéologies (ou plutôt des partis, ce qui n'est pas la même chose), mais pas de décision directe du peuple loi par loi. Doctrinalement, ni les socialistes, ni les communistes, ni les anar-chistes n'ont, jusqu'à une époque récente, eu aucun souci des limites naturelles et physiques en tant que telles, même si l'anarchisme, avec son éthos artisan est moins obsédé des performances économiques que les socialistes et communistes. Les anarchistes partagent avec les écologistes des valeurs de qualité de vie au travers notamment de la maîtrise de son propre travail, auxquelles les socialistes, jusqu'il y a peu, étaient indifférents et auxquelles s'opposent carrément les communistes. Ce que partagent actuellement les trois mouvements, c'est le souci, plutôt électoral, de défendre les intérêts de minorités effectivement dominées (immigrés, homosexuels, etc.) ou, de manière plus idéologique, le féminisme. Mais ce point commun , d'ailleurs relatif, a peu de poids face aux divergences, et il est partagé par d'autres idéologies, comme le libéralisme. Comment peut-on mettre dans la même boîte des idéologies qui ont des différences structurelles si profondes, ce qui s'est d'ailleurs manifesté dans les affrontements entre communistes et anarchistes en Ukraine entre 1917 et 1921, et ceux entre socialistes/sociaux-démocrates et communistes en Allemagne à la même période. Et que dire de l'affrontement, entre communistes et anarchistes durant la guerre d'Espagne ?

Serait-ce donc qu'être « de gauche » ne relèverait pas du doctrinal ou de l’idéologique, mais des capacités ou encore des potentialités d'alliance ? N'y a-t-il pas eu des gouvernements de « Front popu-laire », en France, en Espagne, et d'innombrables coalitions ou jeux de préférences, voire d'allégeances électorales, comme avec l'élection de François Mitterrand ? Certes, mais il y en a eu au moins autant avec des mouvements ou partis non classés « à gauche », parfois plus durables. Car, par exemple, certains dispositifs de valeurs ou l’ethos des personnels socialistes et sociaux-démocrates sont souvent plus compatibles avec ceux des libéraux, voire de certains conservateurs qu'avec ceux des communistes ou des anarchistes. Et il en va de même « à droite » : Bismarck, conser-vateur s'il en était, fut l'auteur d'un système de protection sociale qui eut par bien des aspects convenu à de nombreux sociaux démocrates – et beaucoup moins à des libéraux, pourtant classés « à droite » avec les conservateurs. Peu de libéraux furent enthou-siasmés par le fascisme – c'est le moins que l'on puisse dire – et dans l'analyse que fait Polanyi de la Grande Transformation économiquement libérale de la société anglaise, ce sont bien ceux que l'on peut qualifier de conservateurs qui défendent certaines institutions d'aide sociale (pas par souci des pauvres, mais pour maintenir leur clientèle politique) tandis que les libéraux veulent les supprimer.

Considérons un tableau qui résume les valeurs qui caractérisent, une fois articulées entre-elles, les sept principales idéologies de notre époque. On les aura ici synthétisées, voire caricaturées, et divers domaines ont été laissés de côté (les questions de bioéthique ou d'organisation fédérale ou décentralisée de l'État, par exemple, mais qui sont transversales et confirmeraient davantage encore notre propos) et cependant on constatera que les différences sont patentes et les points communs très abstraits au sein des deux groupes.

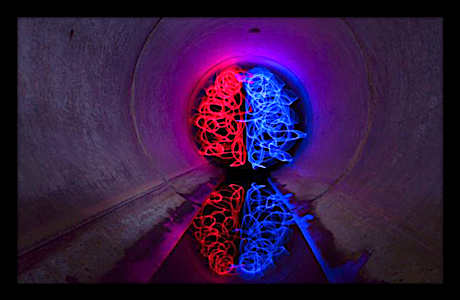

Chaque idéologie a sa cohérence interne et un dispositif de valeurs qui peut être différent selon que l'une ou l'autre est placée plus haut dans la hiérarchie, ou articulée avec telle ou telle autre, certaines étant plutôt excentrées, plus « volatiles », plus négligeables tandis que d'autres ont une sorte de masse qui fait tourner les autres autour d'elles, densifient, solidifient leurs relations. Pour bien les comprendre, il faudrait se représenter les idéologies comme des molécules complexes, des chaînes de carbones, et les appréhender en trois dimensions. Prenons le point commun qui paraît évident entre les idéologies dites de « gauche » : le rapport à la propriété. Il peut bien être critique, il est surtout bien différent si l'on considère des gens qui comme les socialistes tolèrent la propriété privée des moyens de production et d'autres, comme les communistes, qui n'en veulent en aucun cas. Et que dire du rapport à l'État : organe régulateur ? Organe directeur ? Ou organe à détruire ? On n'est pas sur ce point dans des nuances spécieuses, mais dans des considérations fondamentales ! Et si l'on creuse un peu le sujet de la propriété privée, sa « moralisation » chez les conservateurs est un sérieux rempart à sa sacralisation par les libéraux : l'usage libre d'une propriété s'oppose à un usage moral, paternaliste ; l'individualisme libéral s'oppose au familiarisme conservateur – et que dire de l'extrême droite fascisante qui veut détruire tous les corps intermédiaires – dont la famille – entre les individus et l'État ? On pourrait aussi gloser pendant des heures sur le racisme, que l'on retrouve historiquement comme point de doctrine dans toutes les idéologies à un moment donné de leur histoire (Vacher de Lapouge était socialiste, Gobineau, conservateur, le darwinisme social Spengler, libéral), même s'il n'est central, prioritaire, si sa masse atomique est la plus importante pour « l'ex-trême droite » – fourre tout qui voit se côtoyer tout et son contraire (car, en effet, nationalisme et racisme ne font techniquement pas bon ménage, même si dans les faits, dans la vulgate des militants mêmes, ils sont souvent associés). L'exigence de solidarité avec les générations futures, impliquée par la préservation des cycles naturels et des ressources chez les écologistes n'existe pas, ou pas vraiment, comme point de doctrine ailleurs – même si elle est devenue, désormais, un point de marketing des programmes de tout le monde à l'heure actuelle. On trouve une critique radicale du productivisme (de l'industrialisme et des villes) chez de nombreux conservateurs comme chez les écologistes et au sein de certains mouvement proches de l'anarchisme. En témoigne Bernanos ou Chesterton, sur certains points très proches d'Ellul et Illich. Une forme de gouvernement comme la démocratie représentative ras-semble plus d'idéologies politiques de « gauche » et de « droite » qu'elle ne les sépare, et ce n'est pas un détail, loin s'en faut !

On le voit : d'un point de vue doctrinal, et sur des questions spécifiques, qui sont ou non prioritaires pour les uns ou pour les autres à un moment donné de leur évolution idéologique, ou devant des situations spécifiques, il n'y a objectivement aucune raison de distinguer une gauche d'une droite, d'y ranger quoi que ce soit et surtout de mettre des doctrines si différentes dans la même boîte. Quant au point de vue électoral, la conquête du pouvoir primant sur les doctrine, l'entre-soi axiologique du personnel politique des démocraties représentatives, et la logique de celles-ci, font que s'il y a certes des alliances préférées et des alliances préférables, aucune alliance, aucun compromis d'appareil ou de gouvernement n'est interdit ou plutôt, impossible. Et puis surtout, les partis – entreprises de conquête d'un appareil de pouvoir qu'on appelle l'État – ne sont pas les doctrines, moins encore les idéologies, ne correspondent, ne coïncident pas avec celles-ci. Si bien que classer les doctrines en fonction des alliances de partis est une aberration.

Tout autant que de considérer les doctrines hors du temps : sait-on encore que le concept de nationalisme fut l'une des caractéristiques des mouvements doctrinaux classés rétrospectivement « à gauche » jusqu'à la fin du XIXe siècle (en France, à la faveur de l'affaire Dreyfus) ? Qu'à la même époque, les plus vifs opposants au colo-nialisme furent les libéraux, tandis que la « gauche » le défendait ou s'en faisait une raison, arguant que cela amenait la civilisation et donc la révolution dans un schéma marxiste ? Si gauche et droite sont relatives dans le temps et dans l'espace, où est la continuité ? Et pourquoi les ruptures – qui sont loin d'être des détails – ne sont-elles pas conséquentes sur le classement ?

Restent la culture et les croyances. Les gens qui se disent « de gauche » sont censés avoir un vocabulaire commun, des référents historiques, esthétiques et mythiques communs, des combats communs. Superficiellement, c'est sans doute vrai : sauf pour être rejetée, l'expression (et le concept de) « lutte des classes » apparaît moins dans la bouche d'un libéral ou d'un conservateur, ou encore d'un fasciste, que dans celle des gens dits de « gauche » ; ces mêmes personnes dites « de gauche » lisent peu Maurras, Burke, Mauriac, Drieu ou Barrès, préfèrent le surréalisme au classicisme, etc. ; elles se souviennent probablement avec émotion de la guerre d'Espagne et de l'union contre le fascisme, de la lutte anticoloniale, et oublient, gomment ou euphémisent tout ce qui différencie les doctrines et mouvements qu'ils mettent dans le même sac : les trotskistes du POUM et les anarchistes de Durruti trahis par les communistes staliniens, les spartakistes par les sociaux démocrates, Makhno par les bolchéviques, l'opposition écologiste au nucléaire par les socialistes au pouvoir, etc. Au point que l'on peut postuler qu'il y a non pas une culture commune à la gauche et une culture commune à la droite qui les constituerait, mais que c'est la croyance en l'existence d'une droite et d'une gauche qui créent des cultures séparées, et d 'immenses (et impardonnables) oublis. À droite aussi, d'ailleurs : Franco s'est débarrassé des Phalanges fascistes avec la même facilité que les nazis ont éliminés une bonne part des conservateurs catholiques ou même nationalistes...

Tout se passe comme une prophétie autoréalisatrice : plus on croit que cela existe, plus on fait ce qu'il faut pour que cela existe, on s'enferme dans un modèle, dans la caricature, et on oublie toutes les informations qui ne concordent pas avec la croyance – une véritable dissonance cognitive.

Ainsi passe-t-on à la fois à côté d'une description fine, adéquate, pertinente et réaliste de ce que sont les idées politiques et, plus grave, rend-t-on impossible des convergences d'actions et d'idées évidentes ou des compromis nécessaires pour répondre aux crises conjuguées de notre civilisation, et maintient-on un état de fait, un jeu de pouvoirs fermé autant que sclérosé : d'une part, celui d'une démocratie inexistante parce-que représentative, d'autre part, celui des partis et des lobbies, des connivences sociales et d'interêts, des prébendes, enfin, celui où, malgré les appels à la vertu, certaines limites physiques et opérationnelles à l'action humaines sont com-plètement oubliées ou sous-évaluées.

Les lignes de partage sont multiples, complexes, imbriquées, comprenant désormais des matières, des thèmes beaucoup plus nombreux qu'auparavant : le rapport aux sciences, aux savoirs, à la technique, au corps, à la vie privée et à la dignité personnelle, etc. Par exemple, on ne peut décidément plus se contenter d'une opposition entre État et Marché, qui donnerait le choix entre tout à l'un, tout à l'autre ou une hybridation, un compromis entre les deux ; il existe d'autres logiques économiques, sociales et politiques (les Communaux) que le petit jeu sordide entre ces deux pôles. La ligne de partage bioéthique et biotechnologique est aussi devenue fondamentale : PMA, thérapies géniques germinales, transhu-manisme, ogm ; et que dire des questions de vie privée, le libertés publiques et privées à l'heure du puçage, de l'image omniprésente, de l'enregistrement, de la récolte et de l'usage d'informations parfois très intimes !

S'il faut se débarrasser une fois pour toute de cette croyance pernicieuse en des catégories qui, finalement, soutiennent le pouvoir et ne permettent plus – si elles l'ont jamais permis – la contestation et le changement d'appareil politique, économique et social, tout autant que l'ajustement (même contestataire) à une nouvelle réalité, il ne faut pas non plus que les doctrines, que les ensembles co-hérents et prescriptifs d'idées et de valeurs soient sacrifiés avec les catégories ineptes qui les étouffaient. Notamment, il ne faut pas que les micro-combats ou les combats sectoriels ne soient plus articulés entre eux, fondés en une lutte plus vaste : ils y perdraient autant que le syndicalisme a perdu en se départant de l'idée et de la possibilité de grève générale, donc d'un intérêt commun de travailleurs en situations diverses. Défendre les droits des femmes, des homo-sexuels, des minorités culturelles, des immigrés n'aura jamais aucun sens en soi : les valeurs que ces combats impliquent, et les situations qu'elles recouvrent, sont fondamentales aussi bien pour ces publics que pour d'autres – à vrai dire, elles le sont pour tout le monde, et c'est ce que de moins en moins de gens comprennent. À quoi bon combattre le sexisme ou le racisme en augmentant drastiquement les pouvoirs de l'État, institution modèle de la hié-rarchisation de la société ?

La dilution ou l'étouffement des idées, des doctrines, des idéologies, de leurs dispositifs kaléidoscopiques dans des catégories abstraites, monochromes, présentées sous formes de programmes de partis, de gammes de produits, ne servent que la conquête du pouvoir par le jeu électoral, et surtout ceux qui l'ont déjà conquis. Cette dilution a rendu possible, peut-être même nécessaire, en réaction, une atomisation absurde des combats : si, par le diktat du camp, de la catégorie, de l'étiquette, du parti, de la secte, de la doxa, l'on n'a pas une vue claire de ce que l'on veut, de ce en quoi l'on croit, et si l'on ne réfléchit pas, sujet par sujet, situation par situation, à ce que cela implique ; surtout, si l'on n'est plus capable d'empathie intellectuelle, de transposer la valeur défendue dans une situation à une situation et une personne différentes, mais comparable, notam-ment hors de son camp, alors toute action politique de fond est impossible, et la démocratie n'a aucun sens.