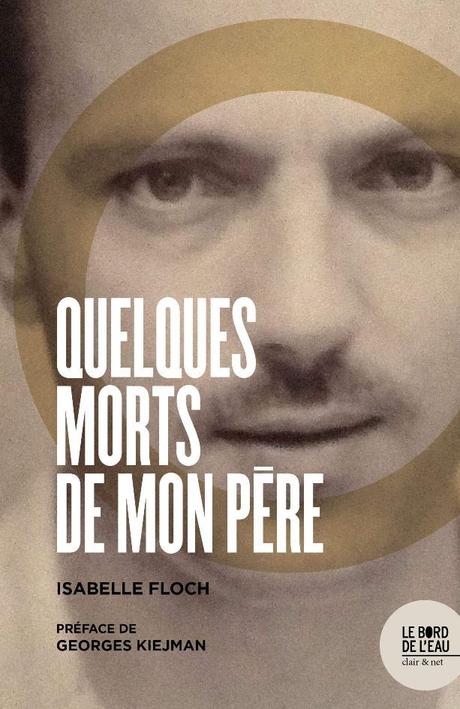

Il y a, dans les librairies, des titres qui attirent l’œil. Marguerite Duras excellait dans cet art ; souvenons-nous : Un Barrage contre le Pacifique, Détruire, dit-elle, Le Ravissement de Lol V. Stein. Le livre passionnant qu’Isabelle Floch vient de publier s’inscrit dans ce registre : Quelques morts de mon père (Editions Le Bord de l’eau, 196 pages, 20 €, préface de Georges Kiejman). Sa polysémie apparaît au fil des chapitres. Ce n’est pas la seule singularité de ce récit car l’ouvrage se présente comme une matriochka, ces poupées russes qui s’imbriquent les unes dans les autres. Il y a, bien sûr, le cœur du propos, qui est l’hommage d’une fille à son père – une lettre d’amour d’une fille à son père, pourrait-on dire. Mais cet amour n’a rien de naïf, de melliflu ; l’auteure, psychanalyste et galeriste, ne transforme pas la figure paternelle en super-héros hollywoodien. Lucide, elle passe en revue ses qualités sans pour autant occulter ses petits travers (comme son goût immodéré pour les jolies femmes ou le whisky) ni souligner ses blessures jamais cicatrisées, notamment la mort de son frère en Algérie. Ce faisant, elle lui donne de la substance et, plus important encore, de l’humanité.

Au-delà du portrait du père, Isabelle Floch évoque son cercle familial. La mère, bien sûr, indépendante d’esprit, la sœur, une grand-mère bretonne à la forte personnalité dont elle dessine la silhouette comme un graveur le ferait à l’eau-forte, tant on sent parfois le vitriol mordre la plaque de cuivre, mais toujours avec humour. La photo de famille s’élargit aux maîtresses du père, aux amants de la mère, ce qui est assez insolite pour être souligné. Enfin si, dans toutes les familles, se dissimule un secret que l’on ose à peine chuchoter entre deux regards entendus, la sienne n’échappe pas à la règle. Elle le révèle avec d’autant plus de courage qu’à son corps défendant, elle en est le personnage central. Avec courage et sensibilité, donc, mais en évitant l’écueil de l’impudeur, du pathos ou de l’exhibitionnisme.

Ce livre s’inscrit dans une époque, de la fin des années 1950 au début des années 1980, les « 30 Glorieuses » finissantes, voire pourrissantes dans la dernière période. L’auteure décrit avec justesse et précision l’atmosphère de ces trois décennies : une France où l’on roulait en 2CV, en Renault 16 ou en DS, où les foyers se réunissaient autour d’un téléviseur qui fut longtemps en noir et blanc et ne diffusa qu’une seule chaîne. Une France où Léon Zitrone présentait « les actualités », où l’on lisait la presse quotidienne, où le débat intellectuel existait encore avant de se dissoudre dans l’absurdité du politiquement correct. C’était la France des Tontons flingueurs, de Michel Audiard, de Bernard Blier, de Lino Ventura (que l’on croise dans le livre car Isabelle Floch le fréquenta durant son enfance), de Jean-Paul Belmondo. C’était la France du cinéma d’Henri Verneuil, de Georges Lautner ou d’Yves Boisset. Pourquoi évoquer ces trois réalisateurs plutôt que d’autres, François Truffaut, Eric Rohmer ou Jean-Luc Godard ? Parce que les premiers mirent en scène des longs-métrages dont le scénario reposait sur des barbouzeries et des scandales politico-judiciaires.

Or, c’est l’un de ces scandales – sans doute le plus important de la Ve République avec l’affaire Boulin – qu’Isabelle Floch évoque par le menu dans son livre. Car Guy Floch, ce père auquel elle rend hommage, n’est pas un homme ordinaire. C’est un magistrat rompu aux affaires dites sensibles, liées au grand banditisme et à la politique, dont les ramifications remontent parfois fort haut dans l’appareil d’Etat. Au Palais, ses pairs lui reconnaissent des qualités professionnelles exceptionnelles ; plus rare, les avocats des prévenus qui défilent dans son cabinet mentionnent son opiniâtreté, certes, mais aussi sa courtoisie et son objectivité ; plus rare encore, ceux qu’il renvoie devant le Tribunal correctionnel ou la Cour d’assise font état de son humanité. Ses sympathies de gauche n’avaient pas fait de lui un « petit juge ». Il ne cherchait pas à épingler des cibles de choix sur son tableau de chasse, ne se laissait pas dépasser par ses affaires, comme les juges Lambert ou Burgaud et ne courait pas les médias comme le juge Pascal qui donnait à Bruay-en-Artois des conférences de presse quotidiennes, toutes bretelles dehors.

Jeune substitut à la Cour militaire de Justice, il avait eu à requérir contre Jean-Marie Bastien-Thiry, le cerveau de l’attentat du Petit-Clamart. Juge d’instruction, il hérita de dossiers importants, concernant Mesrine ou Carlos. Ils étaient peu nombreux à former cette élite, composée, notamment, des juges Michel, Renaud et Floch. Parce que leur curiosité les conduisit à des découvertes gênantes, les deux premiers furent assassinés dans l’exercice de leurs fonctions, le troisième bénéficia d’une promotion qui revenait à le dessaisir d’un dossier explosif. Président de Cour d’assise à Paris, cela ne peut se refuser.

Ce dossier explosif, c’est l’affaire de Broglie. Jean de Broglie, homme d’affaire et d’affaires, homme politique, trésorier des Républicains indépendants, le parti du président récemment élu Valéry Giscard d’Estaing (qui était aussi son cousin), avait été assassiné devant son domicile le 24 décembre 1976. Guy Floch se vit confier le dossier. Sa fille ne se limite pas à en rappeler les grandes lignes ; elle mène l’enquête, rencontre des protagonistes ou leurs descendants et, ce qui donne à ce livre valeur de document, nous fait vivre l’instruction de l’intérieur puisqu’elle voyait régulièrement son père, qui en savait beaucoup et sans doute trop. Il en résulte que la thèse « officielle » que les autorités de l’époque s’étaient empressées de dévoiler semble avoir été cousue de fil un peu trop blanc.

Isabelle Floch traite l’ensemble de ces sujets d’une plume alerte et élégante ; son style devient haletant lorsqu’il est question de l’affaire de Broglie et le lecteur la suit au pas de chasseur dans les méandres d’un dossier riche en rebondissements. Ce document nous change des pathétiques autofictions servies chaque année par des écrivaines – je préfère, à la manière de Lacan, dire « écri-vaines » tant la vanité sourd de leurs textes et de leurs personnes – pensionnaires de cette curieuse ménagerie appelée « Durassic Park ». Elle ne cherche pas à imiter la reine Marguerite, mais son écriture laisse présager qu’elle n’en restera pas à ce premier coup d’essai.