Je suis revenue vers Yôko Ogawa, et vous m’en voyez la première surprise. On ne peut pourtant pas dire que ma première expérience avec elle m’avait particulièrement emballée. Son écriture très neutre, sa propension à lâcher des bombes sans crier gare, son insensibilité apparente, tout cela m’avait heurtée. Et en même temps, je m’étais un peu ennuyée à la lire.

Et pourtant, deux jours avant la fermeture des lieux publics, j’ai pioché un de ses bouquins à la bibliothèque. Mystères de l’inconscient… J’ai quand même pris soin de choisir un recueil de nouvelles, en me disant que la forme courte me permettrait de ressentir sur moins de pages à la suite le malaise que j’étais quasi sûre d’éprouver à la lecture. (Il faudra que je m’interroge sur cette envie de lire un texte qui me faisait aussi un peu peur… Le signe, j’ose l’espérer, d’une maturité qui m’entraîne de plus en plus en-dehors de ma zone de confort littéraire ? )

Eh bien je ne garde pas le suspense plus longtemps : malaise il y a pu avoir à l’occasion – notamment quand il fut question de vers parasites et du contenu des intestins d’un écureuil mort (voilà voilà) – mais ce n’est pas du tout le sentiment prédominant à la fin de ce livre. Il y a une forme de grâce très subtile, qui tient à un cheveu, dans ces courtes histoires à la première personne. Dans un cadre on ne peut plus banal, elles ouvrent chacune une petite fenêtre sur un au-delà merveilleux, ou un en-deçà scabreux (parfois les deux).

La première nouvelle, qui donne son titre au recueil, m’a de suite happée. Dans un établissement de soins palliatifs, le narrateur qui accompagne sa mère en fin de vie retrouve une jeune fille qu’il a connue dans son enfance. Une brodeuse. Telle une jeune Parque, elle veille sur le passage des êtres d’un monde à l’autre.

On retrouve cette figure de passeur presque angélique dans « Autopsie de la girafe » : un vieil homme aide la narratrice à faire un deuil qu’elle ne s’avoue pas. Tout est dans le non-dit, l’implicite, l’analogie qui crée une sorte de magie fugace et diffuse.

La dernière nouvelle, « La crise du troisième mardi », m’a beaucoup plue bien qu’elle me semble différente des autres. Plus explicite, plus personnelle. On dirait un fragment autobiographique, un peu dans la veine des nouvelles d’Alice Munro dans Rien que la vie. La rencontre improbable, dans un train, d’une jeune asthmatique et d’un vendeur de bijoux. Sans faire de mauvais jeux de mot, c’est un vrai petit bijou d’humanité fragile.

Ce recueil possède une unité profonde, même si certaines nouvelles sont plus « fantastiques », et d’autres plus « réalistes ». On devine peu à peu une construction délicate de thèmes qui se croisent et se font écho : la maladie, l’amour et la mort, et tout ce que cela révèle de la matérialité de notre corps, mais aussi la présence des animaux (morts ou vifs), la nourriture, la filiation, les souvenirs d’enfance, ce qui a été et n’est plus… et le nettoyage (eh oui !). L’autrice a une prédilection pour les répétitions, les rapprochements incongrus, les mystérieuses connivences qui peuvent lier deux êtres sur un moment ponctuel, dans un lieu public et aussi impersonnel qu’une scène de concours de beauté, une usine de grues ou le terminal d’un aéroport.

Moi qui aime lire des nouvelles de temps en temps, notamment en période de stress (suivez mon regard), j’ai trouvé mon bonheur avec Yôko Ogawa. Et comme elle en a écrit beaucoup d’autres, je sais où je pourrais puiser quand j’aurais besoin de me reposer l’esprit et de me changer les idées.

Sur ce, je vous souhaite une très bonne fête de Pâques prochainement ! Je vous souhaite « tout de bon » comme on dit ici.

C’est un hasard bienvenu : le Japon est à l’honneur ce mois-ci sur les blogs de Lou et Hilde, donc j’en profite pour apposer ici un de leurs magnifiques logos, et vais m’empresser de lire les participations, ce Japon étant décidément bien fascinant.

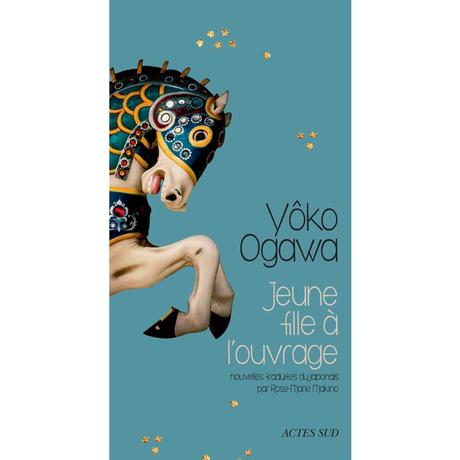

« Jeune fille à l’ouvrage » de Yôko Ogawa, traduit du japonais par Rose-Marie Makino-Fayolle, Actes Sud, 2016, 224 p.

éèé