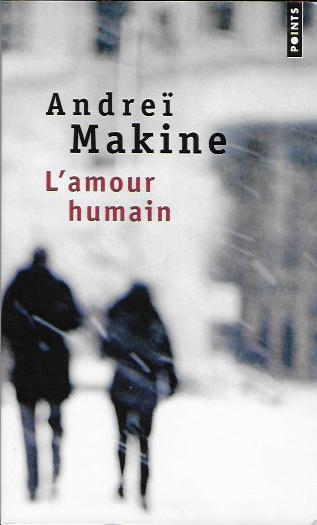

On m’a dit une phrase tirée de ce roman d’Andreï Makine. Je ne l’avais jamais lu. J’ai découvert un livre décrivant les horreurs de la guerre, des guerres coloniales, de celles qui ravagent les pays d’Afrique et qu’attisent l’Union soviétique et les États Unis d’Amérique. Elias est obsédé par ce souvenir du coude de sa mère où il se réfugiait enfant pour un instant de tendresse. Mais la violence était là, tout autour, dès qu’il n’y avait plus ce coude pour l’en protéger. Sa mère tuée. Cela ne devrait jamais arriver. Son père est un révolutionnaire professionnel, proche d’un Cubain, Ernesto, venu dans ce pays pour former les révolutionnaires, pour diriger le peuple… Ce peuple, les peuples, sont-ils ce qu’en dit la propagande ? Et ces hommes, rencontrés en Union soviétique, qui tabassent Elias, comment est-ce possible dans un pays qui vit sous l’ère de la révolution ? Le narrateur avance dans ce récit à la première personne. C’est un Russe, semble-t-il, qui rencontre Elias et se lie d’amitié avec lui, d’une amitié au sein même des conflits armés. Andreï Makine fait revenir plusieurs fois les images : une femme violée et tuée, un enfant mort portant un masque à gaz, tous deux enterrés dans une même fosse, le coude d’une mère, et le doux souvenir d’une robe gardant les senteurs de la nuit. Elias aime Anna, Anna aime Elias, mais jamais ils ne vivront ensemble. Y a-t-il une place pour cet amour humain dans un monde où ne comptent que le pouvoir, les armes et la domination sexuelle ? Y a-t-il une place pour l’amour humain quand cette domination installe une autre domination, celle d’une couleur de peau sur une autre ? On pense assister à la fin d’une guerre infinie quand disparaît l’Union soviétique, mais c’est aussi la fin du roman, son personnage principal abattu au cours d’un de ses actes héroïques, et peut-être inutiles. Il a su, néanmoins, installer dans notre pensée l’importance d’un coude où l’enfant pourra poser sa tête et le souvenir de ce village sous la neige, Sarma…