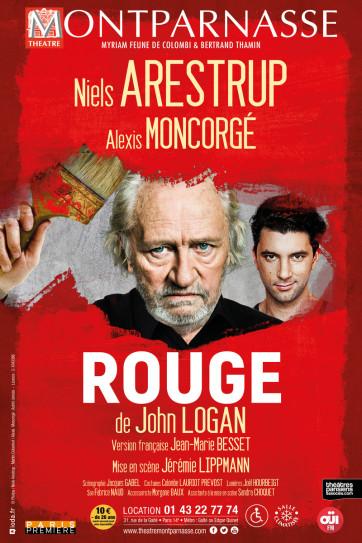

Critique de Rouge, de John Logan, vu le 18 septembre 2019 au Théâtre Montparnasse

Avec Niels Arestrup et Alexis Moncorgé, dans une mise en scène de Jérémie Lippmann

Je suis un peu un mouton. Quand je vois Niels Arestrup sur une affiche, j’oublie mes déceptions passées. J’oublie que la pièce est américaine, j’oublie le prix de la place, j’oublie que le metteur en scène m’a rarement convaincue, j’oublie que les choix artistiques récents de Niels Arestrup divergent des miens, j’oublie que le sujet me paraît si peu dramatique, j’oublie que la pièce n’a que deux personnages, j’oublie la difficulté à rendre une conversation de ce genre intéressante. J’oublie tout. Le rappel est d’autant plus rude.

Un jeune homme débarque dans l’atelier de Marc Rotkho un matin pour devenir son employé. Les règles imposées par le peintre sont claires : il ne sera ni son apprenti, ni son ami, mais bien son aide à tout faire, il doit accepter de satisfaire toutes ses demandes, même ses caprices. Le jeune homme accepte.La présence de ce nouvel individu dans son atelier perturbera les habitudes misanthropes du vieux peintre et un lien finira par se nouer. Pas toujours aimable, pas toujours bienveillant, mais un lien quand même.

Lorsqu’une pièce ne fonctionne pas, lorsqu’on a du mal à accrocher, lorsqu’on se met à observer le moindre détail du plafond du théâtre – témoin ma grande expérience ! – notre manque d’implication est souvent imputable au texte. Et ici, malgré les 6 tony awards affichés en gloire sur l’affiche du spectacle – un prix américain, on aurait dû se méfier ! – je dois dire que la pièce m’est apparue sans grand intérêt.

Je n’ai pas du tout été emballée par cette histoire. Si elle traite de l’évolution dans la relation entre les deux hommes, c’est plutôt raté : elle n’est pas linéaire, donc pas réellement interprétée puisque c’est dans les noirs elliptiques que passent toute l’ambiguité de leur rapprochement. Or même les noirs sont ratés : ils sont longs sans être incarnés, et semblent décorrélés de la pièce, comme s’ils avaient été pensés à part. Ainsi, à chaque noir, on sort totalement du spectacle – ce qui n’aide pas à y rentrer. Ou y entrer, c’est selon.

Le résultat n’est pas beaucoup mieux si elle cherchait mettre en perspective l’acte artistique : les grandes phrases assénées par Rothko – « dans chaque coup de pinceau, il y a une tragédie » ou « la tragédie, c’est de devenir inutile de son vivant » – sont risibles tant elles font dans le cliché. Et puis de temps à autres, avec de grosses ficelles pour bien comprendre qu’on change de sujet vers un « il faut tuer le père » pas très subtil, les deux personnages se mettent à évoquer la mort des parents du jeune homme, qui n’aura pas vraiment d’impact sur l’histoire mais qui revient quand même à plusieurs reprises. Etrange.

Il faut dire aussi que la mise en scène n’aide vraiment au schmilblick. Certes, les lumières sont belles et font habilement échos au sujet de la pièce. Certes, le décor est somptueux – mais comment rater un atelier d’artiste quand on en a les moyens ? Si le décor semble vivre, la matière, elle, ne bouge pas : les acteurs sont souvent très statiques, se contentant d’allers-retours entre les toiles et le bord de scène, les musiques qui accompagnent les scènes m’ont semblé hors-propos, les échanges manquent de vie. C’est peut-être la scène, muette, où les deux personnages peignent ensemble qui m’a semblé la plus réussie. Et puis mince, mais c’est triste de voir pareil plateau occupé par seulement deux comédiens. Quand on voit en plus que le spectacle de première partie de soirée est un seul en scène – de Stéphane Bern, sans commentaire – on en vient un peu à déplorer les choix de Myriam de Colombi. D’autant que, vu le décor, on se doute que le spectacle tournera difficilement. Tout cela résonne à mon oreille comme un petit gâchis.

Néanmoins, aussi bougon que je sois, je dois reconnaître que Niels Arestrup reste le plus grand acteur que j’ai jamais vu. Je suis toujours aussi fascinée par la manière dont il devient son personnage sur scène – c’est très cliché d’écrire ça mais je ne vois pas comment l’exprimer autrement. On a vraiment l’impression qu’à tout moment il peut nous peindre un chef-d’oeuvre, que ses colères sont réelles, qu’il invente les mots au fil des conversations. Cette incarnation ne connaît pas d’égal sur la scène française et le voir reste un privilège dont je suis pleinement consciente. Face à ce monstre sacré, Alexis Moncorgé ne se démonte pas. Dans la première scène, où il est d’abord dos au public, muet, son attitude, quoique légèrement accentuée, est extrêmement parlante. Lorsqu’il se retourne, j’ai cru voir Linguini, ce personnage de Ratatouille tout timide et maladroit au début du film ; on retrouvait la même peur de mal faire, le même embarras. Dans l’évolution qui suit, on distingue deux moments : lorsqu’il tente l’émotion, pas vraiment convaincant, et lorsqu’il s’énerve. Alors il prend une réelle place sur le plateau et réussit à s’imposer face au maître devant lui, sans forcer. Et plutôt prometteur.

Dispensable, hélas.