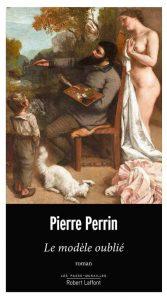

Si Gustave Courbet révolutionna la représentation du corps féminin dans la peinture, en rompant avec le beau idéal académique pour dévoiler le corps réel, et en lui restituant, avec L’Origine du monde, ce sexe que les conventions de l’art, depuis la Grèce, lui avaient toujours refusé, ses relations personnelles avec les femmes restent obscures à bien des égards. Historiens et biographes ne se sont guère montrés curieux de la vie sentimentale du maître-peintre, en lui attribuant un peu trop facilement le statut de nomade sexuel qu’il avait, il est vrai, contribué à créer, comme pour mieux brouiller les pistes. Modèles, lorettes de rencontre et prostituées n’occupèrent cependant pas toujours sa vie, sinon sa couche. Au moins deux femmes tinrent une place importante dans son cœur : Joanna Hifferman, maîtresse et modèle de Whistler dont il peignit un superbe portrait, Jo la belle Irlandaise, qu’il refusa obstinément de vendre (il n’en réalisa que des copies pour quelques amateurs) et conserva jusqu’à sa mort, ce qui est assez significatif, et celle qui fut sans doute son premier grand amour, Virginie Binet (1808-1865).

Si Gustave Courbet révolutionna la représentation du corps féminin dans la peinture, en rompant avec le beau idéal académique pour dévoiler le corps réel, et en lui restituant, avec L’Origine du monde, ce sexe que les conventions de l’art, depuis la Grèce, lui avaient toujours refusé, ses relations personnelles avec les femmes restent obscures à bien des égards. Historiens et biographes ne se sont guère montrés curieux de la vie sentimentale du maître-peintre, en lui attribuant un peu trop facilement le statut de nomade sexuel qu’il avait, il est vrai, contribué à créer, comme pour mieux brouiller les pistes. Modèles, lorettes de rencontre et prostituées n’occupèrent cependant pas toujours sa vie, sinon sa couche. Au moins deux femmes tinrent une place importante dans son cœur : Joanna Hifferman, maîtresse et modèle de Whistler dont il peignit un superbe portrait, Jo la belle Irlandaise, qu’il refusa obstinément de vendre (il n’en réalisa que des copies pour quelques amateurs) et conserva jusqu’à sa mort, ce qui est assez significatif, et celle qui fut sans doute son premier grand amour, Virginie Binet (1808-1865).