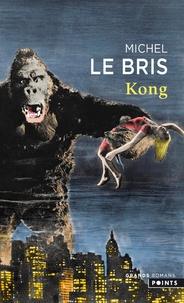

Michel Le Bris embrasse large dans Kong, qui est reparu au format de poche. 1135 pages qui nous en font voir de toutes les couleurs. Visite guidée avec l'auteur...

Michel Le Bris embrasse large dans Kong, qui est reparu au format de poche. 1135 pages qui nous en font voir de toutes les couleurs. Visite guidée avec l'auteur...

Qu’est-ce qui a vous conduit vers « King Kong » ? Une série de hasards qui n’en sont pas. Les liens entre Jack London et Martin Johnson, le personnage de La beauté du monde, qui fait un film, Congorilla, sorti en 1932. Et King Kong, qui sort en 1933, m’avait enthousiasmé quand je l’avais vu dans les années soixante. J’ai été pris dans l’engrenage parce que, en tirant les fils, c’est toute l’histoire du siècle qui se dévide. Tant de thèmes affleuraient que j’ai su que ça allait être une longue entreprise. La bibliographie est énorme. Le travail de documentation aussi ? Oui, j’adore ça. Pour imaginer des scènes, j’ai besoin de les voir. Et, pour les voir, il n’y a pas d’autre choix que de se documenter. Mais le plus gros du travail était littéraire, la construction du roman en séquences avec des scènes suffisamment fortes et, entre elles, en creux, ce qui arrivera dans la séquence suivante. C’est de la marqueterie, avec un souffle qui doit emporter le lecteur et une exigence. Le roman est charnu et même couillu, puisque Kong est comparé à un phallus, bien qu’il n’en ait pas… Il faut se méfier des interprétations psychanalytiques. Ce que j’ai voulu faire, dans l’écriture romanesque, c’est recréer le mouvement de la naissance d’un mythe et le faire venir en face du lecteur. Mais je ne crois pas aux explications. Il y a, au cœur du monde, une puissance destructrice-créatrice, à l’œuvre dans Au cœur des ténèbres, de Conrad, dans The Call of the Wild, de London. Dans mon enfance, j’écoutais les énormes tempêtes qui hurlaient la nuit à quelques mètres de la maison et j’étais fasciné. Quelques phénomènes naturels impressionnants sont d’ailleurs convoqués dans le roman : un ouragan, un tremblement de terre qui ressemble à un coup publicitaire, puisqu’il coïncide avec la sortie du film… Le monde peut être romanesque aussi. L’ouragan qui détruit Miami est précurseur de ce qui va déclencher une spéculation immobilière frénétique, annonce la crise de 1929, ce qui se passera à la Bourse de New York, un autre cataclysme, et la panique qui s’empare des spéculateurs. Un des personnages dit, à propos de la crise : « Quand ça dure des années, c’est plus une crise, c’est qu’on change de monde. » Et il ajoute la question qu’on vous pose : « Non ? » Ils ont eu cette impression. Ils reviennent des tranchées et ils n’ont pas vécu les années folles. Ils ont été secoués par la guerre, ont été traités en héros pendant quelques jours et puis on n’enparle plus. Si on refuse de voir ce que la guerre a révélé, ces monstres-là reviendront fatalement. Est-ce que, comme le roman le laisse entendre à un moment, Hitler, versant sombre du monde, aurait son opposé lumineux en Kong ? Non, Kong n’est pas le versant lumineux. Le film, oui, pas le personnage. Le grand singe est, il me semble, une puissance destructrice-créatrice du monde. Il relève à la fois du conte de fées et du film d’horreur. Vous suivez, outre la révolution culturelle du cinéma, la révolution industrielle de l’aviation. Parce que les réalisateurs du film sont dans les deux à la fois ?

En effet, et c’est assez stupéfiant, quand on y pense. Ce sont les figures de la modernité à ce moment-là, qui est un moment de basculement du monde. En même temps, ce qui m’intéressait, c’est l’effort qu’ils font pour rendre compte de ce que l’homme est plus grand que lui-même. En cherchant à le faire par le documentaire, ils comprennent qu’ils sont dans une impasse et que c’est à la fiction, à l’imaginaire, de dire l’inconnu du monde. Un explorateur vit toujours une grande déception puisque l’inconnu qu’il traque, une fois qu’il le trouve, devient connu. Sauf dans King Kong, où surgit l’inconnu irréductible, absolu. Il résume le monde dans son mystère. Je trouvais que c’était une grande idée. Ce que j’ai voulu faire aussi dans ce livre, c’est un voyage à travers les différentes formes des tentatives de dire le monde. C’est un roman pour comprendre ce qui est en jeu dans la création romanesque. Le fictif n’est pas le vrai, mais il n’est pas non plus le faux.