Fil narratif librement inspiré de : Anri Sala, If and Only If, Galerie Chantal Crousel – Tatiana YTrouvé, A Quiet Life, Galerie Kamel Mennour – Christodoulos Panayiotou, Friday, 3rd of February 1525, galerie Kamel Mennour – Hartmut Rosa,Résonance. Sociologie de la relation au monde, La Découverte 2018 – Des paysages… Elle se rappelle son atelier, les heures de recherches et d’immersion dans des courants d’idées, de sentiments, de ressentis, projections et corps à corps avec des consistances. Naviguant là-dedans à la manière d’un oiseau nocturne. Elle se revoit dans l’atelier comme en rêve, telle Constance Birotteau qui se voit dédoublée et se réveille en sursaut, pétrifiée, terrifiée car quelque chose s’est passé ou se passe, un virage s’amorce autour de l’absence d’un être (sa place est vide dans le lit). Elle est traversée par les ondes et réminiscences des heures occupées à essayer, traquer, construire, assembler, modeler, manier des choses, des matières, des formes. Quelque chose qui s’est passé, alors,lui revient, sans qu’elle puisse l’identifier. Y est-elle toujours en partie ? Une version d’elle-même continue-t-elle à travailler dans cet atelier ? Bloquée dans un fragment de temps passé ? Mais plein de temps passés deviennent des tempes parallèles ! Est-ce à partir de ce dédoublement qu’elle revoit cette époque sous la forme d’un processus onirique qui transforme sa vie, n’y ayant elle-même finalement qu’un rôle partiel. Processus qui modifie sans cesse sa vie et ses actions à elle en quelque chose qui lui échappe et en quoi elle peut se reconnaître, précisément grâce à cela. Dans ce flux, elle s’applique à construire des adaptations, des passerelles, sous formes d’objets assemblés, réunis, mis en scène. Des contours précis lui reviennent avec leurs contextes explicites ou implicites, des atmosphères. Elle reconstruit son atelier tel qu’il était en certains instants dont elle se souvient plus précisément, en fonction des objets, des matériaux, des outils qui, révélant une discipline de recherche créative en cours, en constituaient le décor provisoire. Elle redonne forme à des moments particuliers. Chaque fois comme un rébus, une métaphore, une composition aléatoire à résoudre. Elle nous ouvre cet atelier qui ressemble à un emboîtement de chimères. On peut s’y promener comme lorsque des artistes font visiter les coulisses de leur vie artistique. Et cela désarçonne parce que rien n’est fini, abouti, mais en cours, peut-être même voit-on des choses avortées, abandonnées. Mais ce n’est pas l’atelier proprement dit, n’est-ce pas, ça n’en est pas la réplique fidèle, historique, ce n’est pas un fac-similé. C’est une reconstitution défaillante selon quelques souvenirs saillants, eux-mêmes déterminés par ce qui fait qu’à un moment donné elle se souvient de ceci plutôt que de cela, elle accentue tel élément plutôt que d’autre. Ce que l’on visite est avant tout un espace mental. Pas tellement fait de souvenirs reconfigurés, mais « plutôt le fantôme de ce qui n’a pas été vécu dans le fantôme qu’est le souvenir. » (F. Neyrat) Certains décors archéologiques des processus intérieurs de l’artiste, fragiles, ils peuvent se dissiper, être remplacés par d’autres. Un sac, une corde enroulée, des chaussures, un essuie, des cartons empilés, une canette écrasée… Tiens, elle a retrouvé de vieux ustensiles, ou elle a recherché, telle une accessoiriste, des objets ressemblant à ceux dont elle se souvient, et qui représentent un peu la manière d’habiter l’atelier, ou bien elle les a reconditionné pour qu’ils ressemblent à ce qui jonchait le sol et attestait d’une manière d’habiter ce temps et cet espace du travail. Elle a vidé une canette d’une boisson qu’elle buvait à l’époque et elle l’a écrabouillée, comme elle faisait. Un joint, le compagnon transistor, un essuie de toilette. Mais en fait, non, tout ça est refait en bronze, comme autant d’objets nouveaux, recréés, réinventés. Et il se fait avoir, il ne s’en rend pas compte et ce qui d’abord semble une banale restitution se révèle alors une stupéfiante transmutation. Cette sorte de polochon affaissé, si mou, est en marbre. Il peut toucher du doigt. Ce trajet – le travail en atelier, lui-même convoquant toutes sortes de matériaux physiques et psychiques, de souvenirs, de références, d’héritages du passé individuel et de ses croisements avec du collectif conscient ou inconscient, puis son oubli dans les entrailles de la mémoire, sa reconvocation, sa reconstruction virtuelle, spirituelle, et puis le long et fastidieux processus, artisanal, pour le réincarner à nouveau dans du solide – tout ce cheminement pour saisir les choses, les assigner en une réalisation idéale, épuisant leur signification, aboutit, finalement, à ne jamais vraiment s’emparer de quoi que ce soit, ça continue de se fluidifier, de fuiter en tous sens, de tous côtés. Ce remue-ménage invisible, voilà la plasticité qui l’émeut. Et qui, un instant, quand elle se découvre, paralyse, prive de tout, le sang se retire. A l’instar de cette grande paroi vitrée, lisse, sans prise, posée sur deux souliers écartés, pointes écrasées, talons soulevés, évoquant un équilibre fragile, une mise en tension problématique de l’artiste portant son sujet, son projet d’œuvre, dans une posture où tout peut s’évanouir, s’écraser, ne pas décoller. Une posture où il n’est plus possible de bouger sinon tout se brise. Ce remue-ménage est suggéré, au sein de cette matière nocturne d’où surgissent des formes, sous la consistance d’une cendre noire, minérale et séminale, évoquant celle qui remplit certains sabliers, répandue au sol, dune anthracite meuble, nuage d’encre échoué. C’est la même ténèbres sableuse versée d’un gros sac culbuté et béant et qui est machinée, manœuvrée par un ballet de raclettes blanches, figées. Comme l’on remue une terre à tamiser pour y débusquer de potentiels vestiges, comme l’on ratisse et peigne méthodiquement des graines ou épices à torréfier dans une poêle pour en magnifier les parfums. Ce sont des gestes d’ouvriers, de cuisiner, de jardiniers, d’archéologues, gestes qui dispersent, rassemblent en tas, épandent largement, répétitifs, méticuleux, presque hypnotiques, s’attachant à faire passer le temps. Dans une salle conjointe, l’artiste a entrepris de représenter un espace mental, sous formes de plusieurs cubes de verre, apparemment vides, mais l’on a vite l’impression que quelque chose y marine, entre deux eaux, et autour de ces bassines de gestation transparente , des structures métalliques, des sortes d’arbres, d’épines dorsales schématiques et tordues, biscornues, des circuits de souvenirs, des antennes fichées dans des socles de métal, bois ou pierre. Juste les tracés de moments fossilisés dans la mémoire, une ligne directrice, centrale, et des bifurcations se perdant dans les airs, parfois un anneau, une hanse, quelque chose qui s’offre à accueillir d’autres formes, à s’arrimer à d’autres futurs antennes, en attente. Les cubes de verre immergés dans quelque chose de buissonnante. Chaque buisson, à la manière de pièces à conviction rangées dans une réserve, est étiqueté, identifié. Ce sont des lieux, des moments, des actions, des dates, des rencontres, des états seconds que ces silhouettes neurologiques, erratiques, solitaires bien qu’enchevêtrées, évoquent pour l’artiste. Des départs, des impulsions névralgiques. Il repense aussi à une amie disparue, désormais inaccessible en chair et en os, mais qui lui envoie de temps en temps, presque depuis l’autre côté du miroir, d’une autre planète, des photos de sa table de travail, les choses, les outils, les images découpées, les couleurs, les papiers, les livres, ses mains, ses jambes, ses boissons, ses pique-niques, ses stimulants.

Elle se rappelle son atelier, les heures de recherches et d’immersion dans des courants d’idées, de sentiments, de ressentis, projections et corps à corps avec des consistances. Naviguant là-dedans à la manière d’un oiseau nocturne. Elle se revoit dans l’atelier comme en rêve, telle Constance Birotteau qui se voit dédoublée et se réveille en sursaut, pétrifiée, terrifiée car quelque chose s’est passé ou se passe, un virage s’amorce autour de l’absence d’un être (sa place est vide dans le lit). Elle est traversée par les ondes et réminiscences des heures occupées à essayer, traquer, construire, assembler, modeler, manier des choses, des matières, des formes. Quelque chose qui s’est passé, alors,lui revient, sans qu’elle puisse l’identifier. Y est-elle toujours en partie ? Une version d’elle-même continue-t-elle à travailler dans cet atelier ? Bloquée dans un fragment de temps passé ? Mais plein de temps passés deviennent des tempes parallèles ! Est-ce à partir de ce dédoublement qu’elle revoit cette époque sous la forme d’un processus onirique qui transforme sa vie, n’y ayant elle-même finalement qu’un rôle partiel. Processus qui modifie sans cesse sa vie et ses actions à elle en quelque chose qui lui échappe et en quoi elle peut se reconnaître, précisément grâce à cela. Dans ce flux, elle s’applique à construire des adaptations, des passerelles, sous formes d’objets assemblés, réunis, mis en scène. Des contours précis lui reviennent avec leurs contextes explicites ou implicites, des atmosphères. Elle reconstruit son atelier tel qu’il était en certains instants dont elle se souvient plus précisément, en fonction des objets, des matériaux, des outils qui, révélant une discipline de recherche créative en cours, en constituaient le décor provisoire. Elle redonne forme à des moments particuliers. Chaque fois comme un rébus, une métaphore, une composition aléatoire à résoudre. Elle nous ouvre cet atelier qui ressemble à un emboîtement de chimères. On peut s’y promener comme lorsque des artistes font visiter les coulisses de leur vie artistique. Et cela désarçonne parce que rien n’est fini, abouti, mais en cours, peut-être même voit-on des choses avortées, abandonnées. Mais ce n’est pas l’atelier proprement dit, n’est-ce pas, ça n’en est pas la réplique fidèle, historique, ce n’est pas un fac-similé. C’est une reconstitution défaillante selon quelques souvenirs saillants, eux-mêmes déterminés par ce qui fait qu’à un moment donné elle se souvient de ceci plutôt que de cela, elle accentue tel élément plutôt que d’autre. Ce que l’on visite est avant tout un espace mental. Pas tellement fait de souvenirs reconfigurés, mais « plutôt le fantôme de ce qui n’a pas été vécu dans le fantôme qu’est le souvenir. » (F. Neyrat) Certains décors archéologiques des processus intérieurs de l’artiste, fragiles, ils peuvent se dissiper, être remplacés par d’autres. Un sac, une corde enroulée, des chaussures, un essuie, des cartons empilés, une canette écrasée… Tiens, elle a retrouvé de vieux ustensiles, ou elle a recherché, telle une accessoiriste, des objets ressemblant à ceux dont elle se souvient, et qui représentent un peu la manière d’habiter l’atelier, ou bien elle les a reconditionné pour qu’ils ressemblent à ce qui jonchait le sol et attestait d’une manière d’habiter ce temps et cet espace du travail. Elle a vidé une canette d’une boisson qu’elle buvait à l’époque et elle l’a écrabouillée, comme elle faisait. Un joint, le compagnon transistor, un essuie de toilette. Mais en fait, non, tout ça est refait en bronze, comme autant d’objets nouveaux, recréés, réinventés. Et il se fait avoir, il ne s’en rend pas compte et ce qui d’abord semble une banale restitution se révèle alors une stupéfiante transmutation. Cette sorte de polochon affaissé, si mou, est en marbre. Il peut toucher du doigt. Ce trajet – le travail en atelier, lui-même convoquant toutes sortes de matériaux physiques et psychiques, de souvenirs, de références, d’héritages du passé individuel et de ses croisements avec du collectif conscient ou inconscient, puis son oubli dans les entrailles de la mémoire, sa reconvocation, sa reconstruction virtuelle, spirituelle, et puis le long et fastidieux processus, artisanal, pour le réincarner à nouveau dans du solide – tout ce cheminement pour saisir les choses, les assigner en une réalisation idéale, épuisant leur signification, aboutit, finalement, à ne jamais vraiment s’emparer de quoi que ce soit, ça continue de se fluidifier, de fuiter en tous sens, de tous côtés. Ce remue-ménage invisible, voilà la plasticité qui l’émeut. Et qui, un instant, quand elle se découvre, paralyse, prive de tout, le sang se retire. A l’instar de cette grande paroi vitrée, lisse, sans prise, posée sur deux souliers écartés, pointes écrasées, talons soulevés, évoquant un équilibre fragile, une mise en tension problématique de l’artiste portant son sujet, son projet d’œuvre, dans une posture où tout peut s’évanouir, s’écraser, ne pas décoller. Une posture où il n’est plus possible de bouger sinon tout se brise. Ce remue-ménage est suggéré, au sein de cette matière nocturne d’où surgissent des formes, sous la consistance d’une cendre noire, minérale et séminale, évoquant celle qui remplit certains sabliers, répandue au sol, dune anthracite meuble, nuage d’encre échoué. C’est la même ténèbres sableuse versée d’un gros sac culbuté et béant et qui est machinée, manœuvrée par un ballet de raclettes blanches, figées. Comme l’on remue une terre à tamiser pour y débusquer de potentiels vestiges, comme l’on ratisse et peigne méthodiquement des graines ou épices à torréfier dans une poêle pour en magnifier les parfums. Ce sont des gestes d’ouvriers, de cuisiner, de jardiniers, d’archéologues, gestes qui dispersent, rassemblent en tas, épandent largement, répétitifs, méticuleux, presque hypnotiques, s’attachant à faire passer le temps. Dans une salle conjointe, l’artiste a entrepris de représenter un espace mental, sous formes de plusieurs cubes de verre, apparemment vides, mais l’on a vite l’impression que quelque chose y marine, entre deux eaux, et autour de ces bassines de gestation transparente , des structures métalliques, des sortes d’arbres, d’épines dorsales schématiques et tordues, biscornues, des circuits de souvenirs, des antennes fichées dans des socles de métal, bois ou pierre. Juste les tracés de moments fossilisés dans la mémoire, une ligne directrice, centrale, et des bifurcations se perdant dans les airs, parfois un anneau, une hanse, quelque chose qui s’offre à accueillir d’autres formes, à s’arrimer à d’autres futurs antennes, en attente. Les cubes de verre immergés dans quelque chose de buissonnante. Chaque buisson, à la manière de pièces à conviction rangées dans une réserve, est étiqueté, identifié. Ce sont des lieux, des moments, des actions, des dates, des rencontres, des états seconds que ces silhouettes neurologiques, erratiques, solitaires bien qu’enchevêtrées, évoquent pour l’artiste. Des départs, des impulsions névralgiques. Il repense aussi à une amie disparue, désormais inaccessible en chair et en os, mais qui lui envoie de temps en temps, presque depuis l’autre côté du miroir, d’une autre planète, des photos de sa table de travail, les choses, les outils, les images découpées, les couleurs, les papiers, les livres, ses mains, ses jambes, ses boissons, ses pique-niques, ses stimulants.

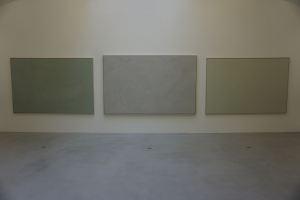

Ce remue-ménage invisible, voilà la plasticité qui l’émeut. Elle lui procure sans réelle raison réfléchie – simplement parce qu’il pressent sous la surface de ce qu’il regarde de profondes articulations intimes entre l’humain et le non humain, entre les différentes temporalités, passé, présent, futur, de profondes transmutations des choses qui ne peuvent se résumer en quelque chose de connu -, de subtiles voluptés esthétiques ! Il baigne tout entier dans ce type de plaisir – mais à chaque fois il s’agit d’une variante inconnue d’une même jouissance, sans cette variation, il y aurait émoussement -, la moindre parcelle de son corps en est vibrante, quand il approche lentement des Pulp Paintingsde Christodoulos Panayiotou. Il est pris dans une formidable attraction, focalisée par le mot « pulpe » et l’impression d’être appelé par un triptyque étrange de peaux respirantes, de la peau, sur laquelle, dans laquelle il va se fondre, se désagréger. Culture de pulpe vivante, sur toile, surface qui devient de plus en plus lunaire, au fil du rapprochement. Nudités abstraites, grésillantes, vibratiles. Mais, exactement comme la description proustienne de la peau aimée dans le mouvement du baiser, le grain apparaît, la dimension abrasive aussi, l’aspect de crépi. Le passage du macro au micro est toujours aussi exaltante, parce que le micro, il le devine, est aussi le macro d’autres choses. Pourquoi ses poils s’hérissent-ils ? Pas facile à dire, une sorte d’abandon, certes, mais aussi réaction répulsive ? Ces pulpes peintes, charnelles, sont en fait des billets démonétisés, retirés de la circulation capitaliste, déchiquetés, transformés en pâte à papier. Mais elles sont animées, à la manière du sable qui rassemble tout ce que les océans broient en leurs abysses, de ce rapport à l’argent, équivoque, qui traverse toutes nos vies et, de plus en plus, le moindre instant de nos existences, y ajoutant de la brillance ou des points aveugles, angoissants. Les promesses de résonance avec le monde qu’entretiennent toutes les choses que l’on peut acheter, vantées par des milliards de publicités, concentrées dans des milliers de centres commerciaux. Ce sont des pulpes issues des paillettes, pigments, cryptages holographiques, dessins, emblèmes, symboles, bouts de papier passant de main en main, organisant l’échange marchand au fondement du marché et en quoi consiste une (très) grande partie de nos relations au monde, aux autres. Abstraites et palpables à la fois. Ces billets qui règlent symboliquement et contrôlent les flux, les transactions, les pulsions. Particules de monnaie d’échanges mêlées à nos fibres. En une couche, elles concentrent l’aura, transcendent le bonheur que promettent les temples de la consommation, et elles irradient aussi quelque chose de l’ordre de la déception, la mélancolie de se rendre compte que cette pulsion à dominer tout ce qui peut s’acheter ne conduit nulle part, à une sorte de vide sidéral, chair de poule orpheline. Ce sont aussi des pulpes, du coup, qui nous ressemblent, font partie de nous. Ce remue-ménage invisible, voilà la plasticité qui l’émeut. Et de ce remue-ménage, remue-méninges, résulte de ce qui ne s’explique pas et qui pourtant fait qu’il s’accroche à telle ou telle œuvre. Ce non-explicable, présence de quelque chose de non disponible et qui pourtant fait signe, génère sans cesse des tentatives d’élucidation, est ce qui le séduit, et que ne comblent pas les explications parfois alambiquées des spécialistes de l’art. De ces déviances et embardées poétiques, Anri Sala est, pour lui, certainement un expert. Il se souvient toujours ému de sa vidéo où, d’une salle de concert abandonnée, aux murs quelconques décorées de dessins, peintures et graffitis, s’échappent quelques mesures graves d’une chanson des Clash. Puis la mélodie s’éloigne, entame un périple à la manière dont une chanson populaire passe d’une tête à une autre, de lèvres en lèvres. Elle s’amenuise, s’éteint presque, migre dans un orgue de barbarie, erre, se balade dans d’autres lieux, pénètre d’autres espaces mentaux, sous forme d’échos lointains, de plus en plus exilés, et se concentre finalement, toute menue, fragile, mécanique et bancale, dans une boîte à musique que porte un flâneur mélancolique, perdu, migrant dépressif, et dont il tourne la manivelle selon une énergie alternative, défaillante, irrégulière. En suivant le cours d’un refrain emblématique, rien, pour lui, n’a jamais autant représenté la réalité d’un temps qui se clôt, une époque qui se termine, ferme ses portes, projetant dans l’incertitude et l’effacement de repères, un environnement de perte parmi lequel s’expérimente le vide, l’absence, la compagnie de fantômes, l’identité devenant une sorte d’exil continu suivant une rengaine qui ne peut plus se fixer nulle part, détachée de son temps, mais en s’accrochant à quelques-unes de ses bribes on continue à croire, probablement, un jour, voir poindre une renaissance, des revenants, retrouver un regain de résonance, de réponses de tout ce qui environne et forme un ancrage. Du même ordre est cette expérience qui consiste, pour le filmer, le raconter par image, à faire jouer un morceau de musique (Elégie pour alto seul d’Igor Stravinski) en invitant un escargot à ramper sur l’archet, de bas en haut, l’exécution musicale devant s’achever quand il atteint le sommet. Le frottement du mollusque altère probablement les sonorités, quand il déborde sur le crin, mais le musicien intègre cela dans son jeu, il l’incorpore. L’interprète doit en outre, certainement, intégrer la lenteur de l’escargot au tempo fixé par le compositeur et inscrit dans la partition, cela devient une interprétation partagée entre un humain et un non-humain, cela devient même une œuvre différente, tout en restant identifiable comme celle de Stravinski. Une étrange synchronie est ainsi filmée, presque haletante. La vidéo qui restitue ce morceau de musique, ce que l’on voit et entend, joue avec les séparations entre les choses (une partition, un alto, un outil, un interprète, un escargot, un artiste, une caméra), les différents registres qui les activent mais, aussi, leur nécessaire inséparation. Cela questionne, déstabilise ce que l’on croit entendre, ressentir, reconnaître. Ce que l’on voit, l’animal frottant l’archet, altère ce que l’on entend. Mais le perçoit-on réellement ? Il faut probablement connaître par cœur la pièce de Stravinski pour s’en rendre compte. On est devant quelque chose de probable,tout indique que, mais l’on ne dispose pas de toute l’expertise nécessaire pour vérifier quoi que ce soit, objectiver les incidences. La confrontation n’est pas celle d’un visiteur de galerie à une vidéo mais à du spectral que l’exercice vidéaste a tenté de saisir. « L’inséparé serait en quelque sorte un spectre au second degré, un revenant de nulle part, qui nous en voudrait non pas du fait d’un acte commis, mais pour un acte non-acte. Si l’esprit hégélien est le surplus par lequel chaque chose est excédée, alors il y a un revenant qui a pour fonction de nous alerter sur la part de l’esprit qui n’a pas eu la chance de transparaître en quelque événement. L’inséparé serait dès lors la plainte de ce qui n’est pas venu au jour, le revenant qui nous incite à devenir, enfin, l’heureux venant. » (Dialectique de l’inséparation, Frédéric Neyrat, Multitudes) Ce que prolonge et diversifie la confrontation avec quelques verres ployés présentés sur leur socle (Resting Spells) ? Ils affirment une forme paradoxale qui les apparente à des objets que l’on rencontrerait plus volontiers dans des rêves et qui fait qu’au moment de les ranger dans une catégorie, l’esprit bégaie, hésite et les laisse en suspens, inclassables. Il faut leur penser un autre usage et sans doute répondent-ils à un besoin refoulé, oublié. Ce sont des verres à vin dont le bulbe est fermé, surmonté d’un « chapeau ». Ils évoquent bien l’envie de boire du bon vin mais sont incapables de servir de récipients. Ils ne peuvent répondre à la bouche, accueillir les lèvres, et celles-ci ne peuvent que difficilement leur répondre. Les deux pôles de la résonance se cherchent, s’égarent. Mais cet égarement consiste en un filament qui rend possible quelque chose d’autre. Le maître-verrier a laissé son ouvrage inachevé, ce qui en fait des verres suggestifs mais inutiles. Ils sont beaux mais orphelins, ne correspondent plus à aucune action concrète. En même temps, leurs pieds penchent, oscillent, comme roseaux pliant sous le vent. Ces objets sont expliquéspar une vidéo (Slip of the Line). Sauf que ce document produit, en tout cas pour lui, plus d’inexplicable que d’élucidation. On peut y voir tout le processus du travail du verre, la matière, les artisans, le feu, le soufflage, les formes qui émergent… Mais le pied chancelant, là, c’est un magicien qui intervient, c’est son fluide psychique qui agirait sur la matière ! « Tout semble s’enchaîner naturellement jusqu’à ce qu’Eddy, illusionniste, un magicien italien, vienne s’insérer dans ce concert parfaitement orchestré. S’il ne dérègle pas l’ensemble du processus qu’il laisse parvenir à son terme, il procède néanmoins à une altération de l’objet en parvenant à faire se courber les pieds de verres déjà achevés et refroidis. Une manipulation – celle de la main ou de la machine – en appelle une autre – celle de l’inexplicable qui permet à l’objet de s’émanciper de sa forme et de se libérer de sa fonction. » (Feuillet de la galerie) Comment le prendre ? Fiction ? Dispositif onirique pour montrer comment des objets « s’émancipent de leur condition », rejoignent des réalités qui échappent à nos réflexes de catégorisation ? Faut-il croire qu’un illusionniste peut réellement courber le pied de verres à vin ? « Avec pour conséquence de parfaitement brouiller la perception de ce qui relèverait du savoir-faire ou de la magie », de l’art et de l’utilitaire, de l’arnaque ou de l’authentique. Ce brouillage des pistes qui fait cafouiller la raison dans l’expérience esthétique, lui donne l’impression, un bref instant et, ensuite, chaque fois qu’il va revivre mentalement cet instant, de tomber à côté, d’être incapable de dire ce qui se passe, ce qu’il y a à comprendre. C’est agaçant et jouissif. Ce qu’il saisit lui échappe aussitôt, sauvage. Il y a promesse de résonance, mais encore rien de franc, d’explicite, aucune réponse, aucun réel échange vibratoire, juste des amorces. Il perçoit les deux bouts de corde qui, reliés, connectés feraient circuler de la résonance, appel et réponses réciproques entre les deux côtés, mais provisoirement, quelque chose résiste, fait obstacle, qu’il doit résoudre. « L’idée du matériau responsif implique toujours aussi la survenue de résistances, d’imprévus et de surprises ; ils se révèlent par moments matériaux rétifs, ne se laissant jamais totalement dominer, prévoir et calculer. Si ce n’est pas le cas, la relation cesse d’être une relation de résonance : elle devient pure routine. (p.268) La difficulté étant de nouer des voix distinctes, propres, irréductibles les unes aux autres, ne se résumant pas à la manifestation d’échos préparés par les environnements de la médiacratie, mais qui se parlent et échangent vraiment. « L’idée centrale est ici que les deux entités de la relation, situées dans un médium capable de vibration (un espace de résonance), se touchent mutuellement de telle sorte qu’elles apparaissent comme deux entités qui se répondent l’une à l’autre tout en parlant de leur propre voix, autrement dit qui « retentissent en retour ». De ce fait, je l’ai dit, la résonance ne saurait se confondre avec les formes d’interaction (« linéaire ») causale ou instrumentale entendue comme un couplage mécanique), dans lesquelles le contact, en tant qu’il est une influence imposée, produit un effet figé et prédictible. Pareil effet s’observe par exemple quand on fixe deux roues sur un même axe : la mise en mouvement de l’une entraînera automatiquement la mise en mouvement de l’autre. Il n’y a là aucun phénomène de résonance, puisqu’aucune vibration propre n’est alors suscitée. Telle est la raison pour laquelle la résonance doit être distinguée de l’écho, au sens propre comme au sens figuré : l’écho ne possède pas de voix propre, il survient pour ainsi dire mécaniquement et sans variation ; dans l’écho ne retentit que ce qui nous est propre, et non ce qui répond. » (H. Rosa, page 191)

Ce qu’il retrouve chaque fois qu’il n’est qu’un point infime dans un paysage et que cet infime se noie dans de l’illimité, qu’il voudrait figer en instant éternel. Ainsi, après des heures à cheminer, revenant du littoral, ayant laissé derrière lui le village marin, quitté les dernières maisons et s’avançant vers l’intérieur des terres, faites de vagues sombres, couvertes de jaunes, de verts luminescents, et de terre crayeuse captant les derniers lueurs. Vers la mer, au-delà des champs bombés vers le ciel, il salue les derniers instants solaires, fantomatiques, suspendus dans les ténèbres croissantes. Derniers rougeoiements à l’horizon, une fois de plus, magie de ces basculements du jour en nuit. En traversant un hameau, un château, deux trois petites fermes, une pièce d’eau, le chemin passe entre deux vastes granges ouvertes. Au loin, sur les versants des monts, les phares d’un tracteur, lents, habitacle nomade perdu dans l’immensité. Il sursaute quand une masse volante nocturne le frôle et s’engouffre dans un hangar. Elle en ressort rapidement, dérangée, énervée, presque au ras de mes cheveux. Présence enveloppante dans les airs, effleurements qui l’effraient et l’enchantent, oui, vivre avec ces traces, aériennes, souples, mystérieuses. Rester comme en une éternité dans ce sillage fugitif, allusif, qui en rappelle plein d’autres, essentiels, membres souples emmêlés au sein, se dégageant, revenant se nouer, se greffant puis disparaissant, longue chevelure noueuse l’enveloppant d’oubli, aérienne.Quelques heures plus tôt, en passant au Mont de Couple, il a pu admirer entre le ciel gris jaune clair mat, et la terre à contre-jour en train de perdre toute sa luminosité (hémorragie dans les bocages), une bande brillante éclatante, la mer frappée par le soleil, miroir chauffé à blanc, une brillance liquide, dure, abyssale, de même nature que celle aperçue quelques fois lors de scène d’amour, dans les yeux infinis de ses partenaires jouissantes (mais elles n’avaient pas toutes cette incandescence), et à l’avant, presque invisible, un mince cordon de la même brillance, juste au pied du mont, une route dont le macadam luit au soleil déclinant, où passent de petites voitures, des jouets. Cette brillance a été pulvérisée à présent, quelques ultimes particules volètent encore dans le crépuscule. Il s’arrête quelques minutes devant un de ses bosquets préférés, à présent masse d’encre, il regarde, il écoute.C’est un de ses bosquets qui chaque fois lui fait signe. Chaque année il revient le voir. S’il devait un jour constater sa disparition – il a vu récemment de pareils petits bois rasés, débités en quelques jours – il en serait terriblement affecté, ce serait un manque soudain, quelque chose qui ne serait plus au rendez-vous, un rétrécissement de l’espace vital. En passant une première fois, tout à l’heure, quand le jour était encore présent, Il l’a salué et regardé. Il s’est recueilli en observant ses frissonnements, ses mouvements, ses reflets de lumières, écoutant ses bruissements, comme on le fait au cimetière devant des tombes qui nous parlent, où gisent des proches qui manquent, des parties de nous, désormais des fragments d’au-delà avec lesquels on dialogue, on se construit, avec lesquels on cultive des résonances et dont l’esprit peut se réunir dans la personnalité d’un bosquet jaillissant d’un ravin entre deux prairies, parmi d’autres bosquets disséminés dans les champs et labours qui montent de la mer au mont, entre lesquels courent du gibier, à la nuit tombante, lièvres, chevreuils.

Pierre Hemptinne