Si la question « Quel livre a changé votre vie ? » lui était posée, on imagine aisément Roberto Saviano répondre : « Gomorra. » A l’instar d’un auteur comme Salman Rushdie, cible en 1989 d’une fatwa déclenchée par l’ayatollah Rouhollah Khomeini suite à la publication des Versets sataniques, l’auteur italien connaît le poids des mots et la violence que la libération de la parole peut déclencher. Paru en 2006, son essai sur la Camorra a défrayé la chronique en Italie en raison de l’exactitude des faits qui y sont relatés. Il poursuivra son travail courageux d’investigation dans Extra pure : voyage dans l’économie de la cocaïne (2013).

C’est donc inévitablement paré de cette aura – et toujours escorté d’un (discret) service de protection policière – que Roberto Saviano rencontrait 30 lecteurs de la communauté Babelio et des libraires, ce lundi 8 octobre, soit trois jours après le viol et l’assassinat de la journaliste Viktoria Marinova suite à la diffusion d’un reportage sur des fraudes aux fonds européens en Bulgarie. Une information d’ailleurs relayée par Roberto Saviano lors de cette matinée, rappelant que le climat ne s’est pas adouci pour les journalistes et écrivains de sa trempe ces dernières années.

Le réel, le fictionnel et la vérité

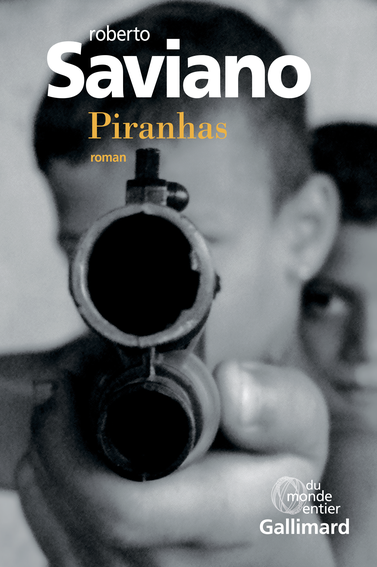

Accompagné de son éditeur chez Gallimard, Matteo Cavanna, l’auteur de Gomorra était certes venu présenter un nouveau livre, mais dans un registre inhabituel. Cette fois, Roberto Saviano s’éloigne de l’enquête journalistique et signe son premier roman paru chez Gallimard en français sous le titre Piranhas. Le roman de Roberto Saviano s’inscrit au cœur du débat qui agite le milieu littéraire et qui consiste à distinguer ce qui relève de la fiction ou du réel dans la création littéraire. Pur roman d’invention, « narrative non fiction », enquête journalistique ? Roberto Saviano surprend en précisant : « Mes deux précédents livres sont des romans… mais qui sont de la non-fiction. » A contrario, il insiste sur l’aspect fictionnel de Piranhas et tient à le distinguer de ses précédents ouvrages : « Pour moi ce livre est le contraire de Gomorra, ici je pars de la réalité pour en tirer de l’émotion, développer la relation entre le lecteur et les personnages. Je voulais entrer dans la tête de ces gamins qui fondent leur gang, leur paranza. Dépasser le factuel de mes autres livres pour faire un pacte propre au roman avec le lecteur : si tu me fais confiance, je te fais découvrir ce monde. Je te montre comment ça marche de l’intérieur, comment ils pensent et agissent. »

Si l’on en croit les critiques sur Babelio et ailleurs, voilà un contrat rempli : nombre de lecteurs, dont celui qui écrit ces lignes, ont été captivés par le cauchemar représenté par ces jeunes de 10 à 19 ans prêts à tout pour fonder leur propre « famille » et se tailler une (large) part du gâteau, le plus vite possible. «Évidemment je suis parti de sources tout à fait véridiques, d’écoutes téléphoniques pour écrire les dialogues, et d’entretiens avec les survivants de cette histoire. » Car cette histoire, celle d’une bande de gamins du quartier Forcella de Naples, est tout à fait réelle : en 2016, quelques dizaines d’entre eux tentent de prendre le contrôle du quartier à coups d’assassinats, d’extorsions et de trafics de drogues. Or « les membres de ces baby-gangs (comme on les appelle en Italie) n’ont plus le temps de connaître un parcours criminel classique, balisé, ils veulent avoir la fortune et le pouvoir le plus rapidement possible, puisque ce sont aujourd’hui les indicateurs de réussite les plus valorisés dans nos sociétés ».

La mafia : l’autre nom de l’ultralibéralisme

En effet, on constate que ces enfants sont le pur produit de leur époque. Loin des demi-clichés habituels sur la mafia, « presque aucun d’entre eux n’est fils de mafieux ; aucun ne souffre de la faim ; ils sont tous les enfants d’une petite bourgeoisie qui s’écroule ». Ils sont fascinés dès leur plus jeune âge par la mort et la violence, par ce que l’argent peut offrir immédiatement. « Ils veulent tout et tout de suite » à l’image de leur chef de gang, Nicolas Fiorillo (dit « Maharaja »), qui a su faire sien les préceptes d’un autre Nicolas, Nicolas Machiavel. Pour lui, il n’y a que deux camps : « les baiseurs et les baisés ». On est « baiseur ou baisé dès la naissance », et c’est plus une question de caractère que de classe sociale. Moins familièrement, pour lui comme pour les autres, « la seule chose à choisir, c’est si tu vas faire ou subir l’injustice. Le reste, c’est de l’hypocrisie. »

Comme dans Gomorra, Roberto Saviano dénonce dans Piranhas l’influence du capitalisme dans les comportements humains, l’argent et le pouvoir devenant des carburants. On est frappé par les parallèles entre les multinationales les plus viciées, et les baby-gangs : « Peu importe l’autorité, pour eux il n’y a que la concurrence contre laquelle on doit lutter. Le sacrifice est une nécessité. Je veux que le lecteur comprenne ce qu’il y a de ces gamins en eux. Ça ne concerne pas que la mafia, mais plutôt le fait de vivre à notre époque. »

Appétit pour la destruction

Pas étonnant après ça de lire sous la plume de Roberto Saviano le meurtre d’un parrain par un enfant de 10 ans, de voir le baby-gang faire une descente à scooter dans le centre ville de Naples pour tirer des rafales sur les vitrines en plein jour, ou encore de découvrir l’humiliation qu’un membre du gang va subir pour avoir commis une faute. La façon qu’ont ces enfants de tuer sans frémir avant de rentrer chez papa-maman vous glace les sangs. « Ces gamins tuent puis vont dormir chez leurs parents. La mort est plus une nécessité qu’un risque pour eux, ça ressemble assez à du suicide. D’ailleurs dans le livre il y a un passage où certains s’extasient devant des photos de jeunes djihadistes partis mourir au combat. Pour moi le lien est évident. On ne comprendra jamais les djihadistes si on ne comprend pas ces bandits qui aiment Daesh parce qu’il tue tout le monde et fait peur à tout le monde. »

À cet égard, Naples apparaît comme un terroir propice à une certaine morbidité, vu la vitesse à laquelle les enfants sont confrontés à des cadavres. On trouve cette phrase dans Piranhas : « À Naples, on ne grandit pas : on naît dans la réalité et on la découvre peu à peu. » Et l’auteur d’expliciter : « Je suis né à Naples en 1979, mon premier mort je l’ai vu à 12 ans, un type tué dans une voiture à la kalachnikov. Avec mes amis, on se sentait grands de voir ça, et après on cherchait à voir plus souvent des victimes de mort violente. On essayait de comprendre quelle arme avait servi, par exemple. Au passage, souvent le cinéma donne une image fausse ; dans la réalité, la mort est très rapide, il n’y a pas de mise en scène dans la réalité. Ces enfants vivent ces dynamiques de mort comme moi, mais en y ajoutant un désir de mort. La culture italienne est une culture de guerre. Je me souviens de ces mots du juge Falcone pour dire qu’il n’avait pas peur, quelques semaines avant d’être assassiné par la mafia : « Moi je suis sicilien, et ma vie vaut moins qu’un bouton de ma veste. »

Violence dans la culture = culture de la violence ?

Lorsqu’un lecteur lui demande si justement ses livres et ses adaptations, notamment Gomorra lu et vu en série jusque dans les cités françaises, ne participent pas de cette culture de la violence, l’écrivain napolitain répond : « Ma seule préoccupation, c’est l’authenticité. Je ne veux pas vous faire aimer ces personnages, mais cherche au contraire à démonter l’effet de fascination à travers l’horreur de certaines situations, auxquels les membres du gang sont eux-mêmes confrontés du fait de leurs actes. Ça n’est pas parce qu’on lit un livre sur la mafia que l’on devient mafieux. Je suis d’accord pour dire qu’il y a une fascination pour la violence largement partagée par la jeunesse, qu’elle soit riche ou pauvre. Mais là où les plus bourgeois continuent à vivre leur vie normalement, les plus défavorisés vivent effectivement dans une réalité proche de ce qu’ils voient à la télé. Donc cette culture de la violence fonctionne là où la société ne fait pas son travail ! »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le premier roman de Roberto Saviano n’aura pas laissé indifférents les lecteurs présents, et que ces « Piranhas » aux dents aiguisées ont marqué les esprits. On n’en attendait pas moins d’un auteur qui ne cesse de se mettre en danger pour défendre ses idées et continuer à résister aux attaques permanentes de ceux qui préféreraient qu’il se taise. Après une séance de dédicace rapide (car imprévue), l’auteur nous aura laissés avec autant de réponses que de questions, et au moins aussi troublés qu’après avoir tourné la dernière page de son premier roman.

Découvrez Piranhas de Roberto Saviano, paru aux éditions Gallimard (collection Du monde entier).