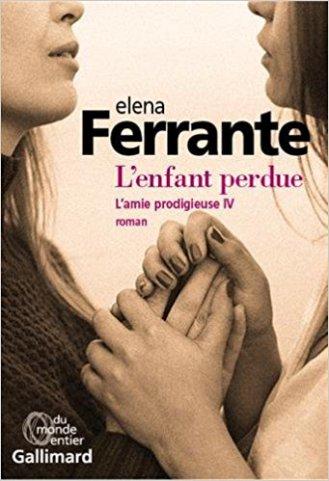

« L’enfant perdue » d’Elena Ferrante, t.4 de « L’amie prodigieuse », traduit de l’italien par Elsa Damien, Gallimard, Coll. « Du monde entier », 2018, 551 p. : mes billets sur les tomes 1. L’amie prodigieuse, 2. Le nouveau nom, 3. Celle qui fuit et celle qui reste.

Tout passe, le pire comme le meilleur, et c’est bien ce que semble vouloir nous dire Elena dite Lenú ou Lenuccia, la narratrice de la « saga prodigieuse » à la fin de son dernier livre (par une habile mise en abyme elle se confond avec l’auteure qui porte le même prénom). Parvenue à l’automne de sa vie dans les années 2000, elle jette un regard rétrospectif plutôt désenchanté sur son existence, pourtant couronnée de succès littéraires. Ses illusions de jeune gauchiste se sont effondrées, laissant la place à l’insatisfaction de n’être pas parvenue à capter l’essence du monde, de l’état politique de l’Italie à la condition féminine, en passant par son quartier de naissance qu’elle a brillamment mis en roman. Une question la taraude dans ses vieux jours : et si Lila, dépourvue d’éducation, avait rédigé en secret le grand roman « opéra » de Naples, métonymie du chaos qui traverse sans cesse le monde ?

Comme d’habitude, il suffisait de quelques mots de Lila pour que mon cerveau ressente son rayonnement, s’active et révèle son intelligence. (…) A présent que je rencontrais un succès croissant, j’admettais sans gêne que parler avec Lila m’inspirait et m’incitait à établir des liens entre des choses a priori éloignées.

Jusqu’à la fin, Lenú se sera confrontée à son amie d’enfance Lila, son double en négatif, sa doppelgänger. Chacune des deux semble s’être servie de l’autre comme d’un matériau pour se « sauver » d’une condition éprouvante : être née femme dans un quartier pauvre, violent et archaïque de Naples à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Chacune a atteint la reconnaissance sociale différemment : l’une en-dehors de Naples, ayant fait l’ascension de la respectabilité ; l’autre fichée au coeur du bousin napolitain, selon des voies détournées où règne la loi du plus fort. Chacune a essayé de tirer son épingle du jeu face aux formidables évolutions de la seconde moitié du XXe siècle : libération sexuelle, féminisme de la deuxième vague, élans révolutionnaires laissant la place à un néolibéralisme agressif dans les années quatre-vingt, essor de la technologie numérique, irruption de l’individualisme, ravages de la drogue…

Dans les années soixante-dix, Lenú a fait sa révolution personnelle en quittant son mari pour aller vivre avec son grand amour de toujours. Le 4e tome débute sur les conséquences de ce largage : instabilité économique et émotionnelle vis-à-vis de ses filles Dede et Elsa, affrontements divers et variés avec Pietro, sa belle-famille qui lui montre (enfin) ouvertement son mépris social, et sa propre mère qui la renie.

La situation d’Elena n’est donc pas des plus stables à la fin des années soixante-dix, contrairement à celle de Lila qui a lancé son entreprise d’informatique très florissante et jouit dans le quartier d’une autorité comparable à celle des frères Solara, ces petits chefs mafieux qu’elle hait de toute son âme. C’est durant les années de leur trentaine que les deux amies vont se retrouver et que Lenú va même revenir dans le quartier de son enfance qu’elle avait mis tant de force à fuir dans le troisième tome. Ensemble elles se remettent à mener des combats pour la justice et font chacune un gosse en même temps. C’est une période solaire, non dénuée de turbulences. Mais il sera dit que les courbes de leurs deux destins doivent toujours s’inverser proportionnellement. Alors qu’Elena conquiert la reconnaissance littéraire et médiatique et que ses filles s’en sortent bien malgré les aléas du quartier, Lila s’enfonce dans un déclin qui semble irrémédiable après un drame terrible…

Lenú. Voilà un personnage qui est plus qu’un personnage : la voix, l’héroïne et le choeur parfois de cette tragédie (car c’en est une) à la napolitaine. Une voix teintée de duplicité puisqu’elle incorpore celle de Lila et redoute même que cette dernière se soit immiscée dans son récit. Une héroïne sur laquelle on peut se projeter quand on la voit écartelée entre ses impératifs de mère, de femme libre, d’amoureuse et de pourvoyeuse de revenus. Une trans-classe qui ne trouve sa vraie place ni dans la classe cultivée où elle s’est hissée, ni dans le milieu déshérité de son enfance. Un personnage pas si lisse, fier mais se remettant souvent en question, que j’ai retrouvé avec plus d’affection que dans le tome précédent où je l’avais laissée imbue d’elle-même, capricieuse et égoïste. Le « docteur Watson » d’une Lila toujours aussi énigmatique et surprenante, éternelle rebelle à l’autorité, ne craignant que les éléments imprévisibles.

« Ne me décourage pas ! Mon métier, c’est de coller les faits les uns aux autres avec des mots jusqu’à ce que tout semble cohérent, même ce qui ne l’est pas. – Mais la cohérence n’existe pas, alors à quoi bon faire semblant ? – Pour mettre de l’ordre. Tu te souviens du roman que je t’avais fait lire et qui ne t’avait pas plu ? J’avais essayé d’encastrer ce que je sais de Naples à l’intérieur de ce que j’ai appris ensuite à Pise, Florence ou Milan. Je viens de le donner à ma maison d’édition et ils l’ont trouvé bon. Ils vont le publier. »

En fait cette saga de L’amie prodigieuse, bien qu’elle s’inscrive historiquement dans les années 1950 à 2000, est un grand mythe qui commence à Naples et se clôt sur l’universel. Comme tous les mythes, elle est faite de hauts et de bas, de demi-victoires et d’échecs pathétiques, de retours cycliques. Elle cherche à apporter du sens à ce qui est apparemment chaotique. Alors que certains êtres suivent la courbe toute tracée de leur destin, d’autres arrivent à le déjouer en partie (Lenú et Lila bien-sûr, mais aussi Nino au parlement, Pasquale qui passe une licence de géographie…) Beaucoup de personnages secondaires masculins incarnent des vertus ou des vices : la fourberie (Nino) – la cruauté et la rapacité (les deux Solara qui fonctionnent parfois comme un double-double de Lila et Lenú) – la loyauté (Enzo) ou l’idéalisme (Pasquale). Tandis que les personnages secondaires féminins sont plus complexes – ou alors moins travaillés, évoqués dans une sorte de sfumato imprécis. Est-ce à dire que les vies de femmes ne forment pas la matière des mythes, à l’exception des comètes que sont Lila et Lenú ? Ou bien qu’il leur faut deux fois plus d’efforts que les hommes pour s’en sortir et faire l’histoire ?

Être né dans cette ville – écrivis-je même une fois, ne pensant pas à moi mais au pessimisme de Lila – ne sert qu’à une chose : savoir depuis toujours, presque d’instinct, ce qu’aujourd’hui tout le monde commence à soutenir avec mille nuances : le rêve du progrès sans limite est, en réalité, un cauchemar rempli de férocité et de mort.

Tout passe, même les meilleurs séries. Voilà pourquoi je tourne la dernière page de ce dernier tome le coeur un peu serré de quitter ce carrousel de personnages, de passions et d’histoire. Cette série, dont le style n’est pourtant pas remarquable mais la lecture proprement addictive, m’aura offert un Naples fascinant, digne des mille et une nuits, et une réflexion ouverte sur notre (post-)modernité en devenir. Ciao Elena!

Publicités