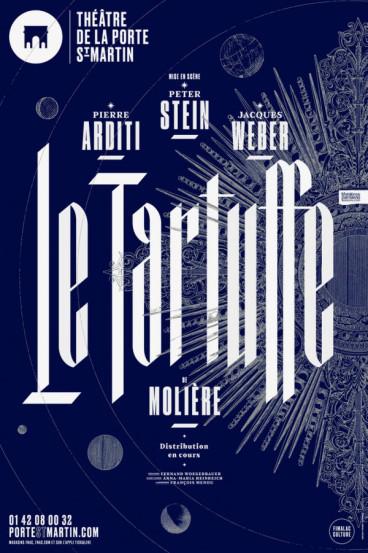

Critique du Tartuffe de Molière, vu le 21 septembre 2018 au Théâtre de la Porte Saint-Martin

Avec Pierre Arditi, Jacques Weber, Isabelle Gelinas, Manon Combes, Catherine Ferran, Bernard Gabay, Félicien Juttner, Jean-Baptiste Malartre, Marion Malenfant, Loïc Mobihan, Luc Tremblais, dans une mise en scène de Peter Stein

J’ai découvert Peter Stein avec Le Prix Martin. Étonnant mélange que la rigueur allemande et la folie labichienne ; de curieuse, je devins conquise. Le résultat était parfait. J’ai compris depuis que tout ce que touchait Peter Stein se transformait en or. Il doit lui-même avoir conscience de ce pouvoir et ne l’utilise qu’à bon escient, attendant ses 80 ans passés pour monter son premier Molière et s’attaquer à ce monument du théâtre français. Et pourtant, devant un tel spectacle, il est difficile de croire à une première fois.

Rigoureux, drôle, réaliste, classique, moderne, stylisé, mais surtout incroyablement Moliérien, Peter Stein est de ces metteurs en scène qui partent du verbe pour monter leur spectacle. Étonnamment, je n’avais jamais entendu l’alexandrin pareillement dit : cassant le rythme habituel – le rythme français ? -, son oreille allemande nous le fait percevoir d’une manière différente. Mais ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit : j’ai rarement aussi bien entendu le texte de Molière. La déclamation a une allure nouvelle, efface presque les rimes, lisse la versification et lui donne un naturel nouveau.

Ça surprend dans un premier temps… pour finalement convaincre très rapidement, emportés par une langue qu’on redécouvre, à la fois quotidienne et classique. D’ailleurs, pour la rendre la plus accessible possible, Peter Stein a coupé dans le texte tout ce qui pouvait ancrer l’histoire dans un temps passé : les références datées, les tirades évoquants des portraits de Cour ou les longues descriptions du futur marital qui attend Marianne. Étonnante également, cette façon de traiter le Tartuffe aussi comme un drame bourgeois, avec des costumes très disparates : Madame Pernelle et Valère endossent des costumes qui évoquent le XVIIème, Marianne et Dorine ont respectivement une robe et un costume de bonne du début XXème, Damis est plutôt dans un esprit dandy du même siècle, et Orgon et Elmire s’accordent avec des habits des années 30. Tartuffe, quant à lui, porte une soutane intemporelle qui semble traverser les siècles et impacter à sa manière chacun des personnages qui gravitent autour de lui.

Peter Stein est, quelque part, le grand couturier de la mise en scène – mais Yves Saint-Laurent, pas John Galliano. Les coutures sont invisibles, et le tissu semble parfait. Là où une robe s’adapte avec élégance, finesse, et surtout simplicité à la silhouette qui lui est destinée, son travail s’efface derrière la scène qui prend vie de la manière la plus évidente qui soit. Il est de ces travaux qui ne s’analysent pas : quand, soudain, un comédien se trouve en haut de l’escalier, son déplacement nous a semblé si naturel, si nécessaire, si authentique, que nous l’avons suivi sans arrière pensée avec une sorte de béatitude revendiquée.

Remercions aussi une direction d’acteur d’une qualité rare. Devant l’annonce de ce spectacle, j’ai fait la moue : je connais les failles de Pierre Arditi pour l’avoir vu souvent au théâtre ces dernières années. Il n’en est pas question ici. C’est l’Arditi des sommets, celui des Fausses Confidences de Didier Bezace. Peter Stein ne l’a pas dénaturé : par instants, on reconnaîtrait presque Pierre Arditi, à travers à un sourire, un geste, une intonation. Mais le reste du temps il n’est que Tartufferie, et forme avec Jacques Weber un duo des plus grands. Lui aussi s’est transformé. Il propose une succession de Et Tartuffe ? d’anthologie, l’adoration et la bienveillance envers son protégé se lisant dans son regard enfantin. Et soudain les deux personnages côte à côte, la tête reposant sur l’épaule de l’autre, se détachent du reste du spectacle pour ne former plus qu’un. Enfin, lorsqu’Orgon apprend la trahison de celui qu’il croyait son ami, Jacques Weber semble prendre 10 ans d’un coup. Un vrai coup de poignard, pour lui comme pour nous.

Cette potion de transformation qu’il impose à ces comédiens a touché également Isabelle Gélinas, méconnaissable Elmire. Pour Stein, elle reste l’un des supports comiques de la pièce, puisqu’il la fait surjouer dans la scène Elmire-Tartuffe où Orgon est caché sous la table. C’est d’ailleurs avec une grande finesse qu’on s’aperçoit au fil de la pièce qu’elle porte des bas noirs, acmé de sa scène avec Tartuffe, et qui seront dévoilés progressivement, par des gestes toujours subtils. Et sa palette ne s’arrête pas là car, le reste du temps, elle joue une Elmire grande bourgeoise, très classe, solide, comme le pilier principal d’une maison où tout part à vau l’eau. Avec cette force qui lui est propre, elle donne à entendre, sans l’appuyer et avec beaucoup de dignité, cette réplique sur la libre-décision de la femme, comme une réponse de Molière au mouvement MeToo – et que je ne résiste pas à copier ici :

Est-ce qu’au simple aveu d’un amoureux transport,

Il faut que notre honneur se gendarme si fort ?

Et ne peut-on répondre à tout ce qui le touche

Que le feu dans les yeux, et l’injure à la bouche ?

Pour moi, de tels propos je me ris simplement ;

Et l’éclat, là-dessus, ne me plaît nullement.

Si j’avais un bémol – il en faut bien un ! – ce serait dans l’interprétation de Marianne par Marion Malenfant. C’est le seul personnage que Peter Stein fait jouer de manière caricaturale et, si je ne doute pas de son intention première, je pense que ce qu’il a en tête est si précis et si fin à jouer que Marion Malenfant peine à trouver le bon équilibre : elle passe de longues scènes à chouiner bruyamment et ne parvient pas encore à convaincre par sa composition. Mais je ne m’inquiète pas : quand je retournerai voir ce Tartuffe, elle aura trouvé.

On s’incline.