La bande dessinée malgache connut son heure de gloire dans les années 1980 avec de nombreuses publications. S’il n’en fut pas l’un des auteurs phares, Roddy a vécu cette époque. Quarante années après, il est toujours présent et actif dans le milieu du 9ème art. Entretien avec un artiste qui fourmille de projets.

Comment avez-vous commencé votre carrière d’auteur de BD ?

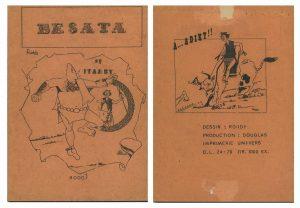

Alors que j’étais au Service national, en 1979, j’ai réalisé Itamby sy Besata, l’histoire d’un jeune bouvier du sud de l’île. Mon professeur d’anglais m’avait poussé à dessiner. Il m’avait aussi promis de m‘éditer un jour. L’album a donc été édité en 1000 exemplaires sur du stencil électronique, il n’y avait pas encore d’offset à Mada. Et désormais on n’en trouve plus.. A cette époque, il y avait pas mal d’éditeurs, le plus important était Horaka de Richard Rabesandratana . C’est avec lui que j’ai travaillé.

Comment vous connaissiez vous ?

Avant le service national, j’avais fait des illustrations pour plusieurs journaux. Je m’étais déjà fait un petit nom à l’époque. Il m’avait remarqué.

Ne serait-il pas intéressant de reprendre un jour Itamby ?

J’aimerais bien. Il ne faisait que 24 pages. Pourquoi ne pas le reprendre en français par exemple ? Mais il faudrait que je retravaille les dessins car ce n’est plus du tout mon style. J’avais fait un essai avec l’histoire BD off, dans le livret BD Karapapaka il y a quelques années mais c’était juste un bref aperçu revu et corrigé de l’album d’origine. Alors, oui, ce serait une bonne idée.

Comment s’est passé votre parcours chez Horaka ?

A Horaka, on travaillait en équipe, on se répartissait le travail. Par exemple, j’ai fait en parallèle les lettrages d’autres séries de cette époque. Ce fut le cas de Benandro , Koditra, Ibonia et de cinq ou six autres séries. Cela se faisait à la main. C’était très formateur : la main se forme peu à peu et on acquiert une réelle maîtrise. J’aime bien écrire et puis le lettrage c’est comme du dessin. J’ai également dessiné les décors de certaines séries ou bien j’encrais les séries de Richard lorsque celui-ci avait fini les crayonnés. Chez Horaka, j’ai aussi continué avec mon premier héros en publiant Ibotity en deuxième partie du journal d’Ibonia, puis Vonjy, qui était un petit chien de l’Est et Imija, histoire qui se situait en deuxième partie de Benandro. Plus tard, avec Richard, on a utilisé la même technique avec Liza, première bande dessinée parue sur le sida dans le pays. Entre 1980 et 1990, avec l’association A-MI, on a aussi travaillé sur la série Tefy et Tiana ; une série pédagogique sur l’apprentissage du français via la bande dessinée. Ces albums ont marqué les mémoires de millions d’élèves. On m’en parle encore aujourd’hui.

Comment s’est terminée votre collaboration avec Horaka ?

Au début des années 1990, avec la crise économique à Madagascar, la production de petits albums de BD s’est arrêtée. Après dix années de collaboration avec Richard, on a dû se séparer contractuellement. Donc, je me suis tourné vers l’illustration afin de survivre ; pour des journaux, des quotidiens et puis aussi des commandes pour les ONG.J’ai travaillé avec l’UNICEF sur les droits des enfants, avec la Fondation Raoul Follereau pour la lutte contre la lèpre. J’ai quasiment arrêté la bande dessinée durant cette période-là, hormis quelques essais à l’occasion d’expositions, en particulier durant le festival Gasy bulles. Mais j’exposais seulement quelques planches.

Viviez-vous de votre travail d’illustrateur ?

Non. Après le service national, j’ai eu un problème familial, mon père est décédé. J’ai dû arrêter mes études pour prendre en charge ma famille, ma mère et mes frères et sœurs. En 1986 ou 1987, l’Alliance française m’a contacté pour me proposer un poste à temps plein. Il m’avait repéré en voyant le travail que j’avais fait pour Tefy et Tiana. J’y ai été recruté comme dessinateur. Je produisais des affiches, des encarts publicitaires dans la presse pour les cours de français. Puis, j’ai appris le PAO et suis devenu responsable infographie de l’Alliance. J’y ai fait mon trou jusqu’à devenir en fin de parcours, coordonnateur de projets pour l’Alliance. C’était quand même loin de mes activités d’origine, un tout autre métier. Mais, en parallèle, j’ai toujours dessiné à l’occasion de commandes. J’ai par exemple produit, avec un scénariste, une BD dans le cadre de la lutte contre le diabète, avec l’association Amadia, qui s’appelait Ny diabeta. Et puis, il y a eu Liza, dont j’ai déjà parlé, une BD sur la lutte contre le VIH, probablement la première BD en couleurs publié ici.

Avez-vous produit d’autres titres, hormis des albums de commande ?

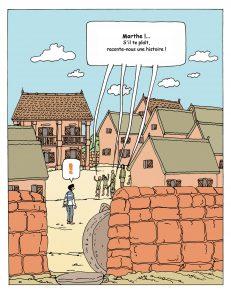

Marthe Rasoa raconte

En 1984, j’ai aussi intégrécollectif « Aventures dans l’océan Indien », grâce à un concours où j’avais obtenu le 2ème prix en langue malgache, après Ndrematoa qui avait eu le 1er prix. Ce fut le second album cartonné édité à Madagascar après Hery de Michel Faure. Cela m’a poussé à travailler encore plus. Et j’ai pu rencontrer Michel Faure qui nous a beaucoup aidés. Bien plus tard, il y a eu la venue de Ptiluc à Tananarive. Il a impulsé la naissance d’un collectif d’auteurs africains, et d’un titre, BD Africa, qui a été rapidement épuisé. Il y a eu aussi une BD pour les éditions Jeunes Malgaches, Marthe Rasoa raconte. Et puis bien d’autres comme La bande dessinée conte l’Afrique. C’est grâce à cela que j’ai pu assister à quelques salons comme à Nairobi – le premier salon de BD organisé en Afrique – en 1986, Maurice, La Réunion ou Cherbourg, en 2008.

Et maintenant, que faites-vous ?

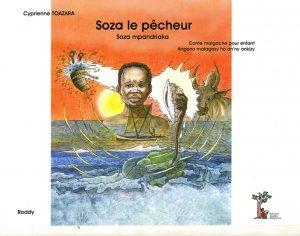

Depuis avril, je suis un jeune retraité de l’Alliance Française après plus de trente ans de services. J’ai maintenant plus de temps et je fourmille de projets. J’ai aussi des projets d’illustrations de contes comoriens avec un éditeur des Comores : Komedit avec qui j’ai bossé autour d’un dictionnaire franco – comorien et un imagier. J’ai aussi fait la couverture du roman d’un écrivain. Et puis, j’ai aussi deux projets de BD dont l’un avec un prof du sud de l’île. Je crois avoir trouvé un éditeur. Enfin, j’ai illustré cinq titres pour la jeunesse pour les éditions Jeunes Malgaches.

Quel regard portez-vous sur la situation de la BD malgache actuelle ?

Beaucoup de jeunes évoluent. Certains se font éditer en Europe. D’autres se font publier aux éditions Des bulles dans l’océan. C ‘est un motif d’espoir. Ici, le pays est en crise et il est difficile d’acheter des BD. Il n’y a donc pas de marché. Il vaut mieux s’épanouir à l’extérieur.

Quel bilan faites-vous au regard de votre carrière d’auteur de BD ?

C’est vrai que l’année prochaine, cela fera 40 ans de publications, en effet, l’heure des bilans… Notre génération de dessinateurs a lutté pour l’implantation de la BD dans le pays. Nous avons été des précurseurs en Afrique, en particulier dans les années 1980 et 1990, du fait de la profusion des titres qui sortaient. Je continue de lutter, de travailler et de pousser les jeunes talents. Mais ce qui m’importe le plus, ce serait que les jeunes continuent de lire de la BD à un prix abordable. Je ne veux pas être un des derniers dinosaures d’un genre disparu.

Pas de regret ?

J’ai été au service des autres, c’est vrai, et lorsque j’ai publié c’était toujours dans des collectifs, je n’ai pas eu de parution complète à moi depuis Itamby, qui reste une œuvre de jeunesse. La faute en revient à mon travail à l’Alliance, je n’avais que le soir pour m’exprimer, or, j’étais chargé de famille. Mais maintenant je suis disponible, cela va sortir. J’ai confiance, une carrière ne s’arrête qu’à la mort.

Tananarive, le 6 juin 2018.

Entretien avec Christophe Cassiau-Haurie