J’ai vu tant de choses que toi, Billy, ne pourrais pas croire.

Encore un film de Ridley Scott. Ce n’est que la deuxième critique alphabétique, et elle est encore consacrée au même réalisateur, c’est dingue ça ! On va encore m’accuser de favoritisme. Seulement voilà, le hasard fait que mon plan à l’origine était de faire cette critique du B sur Blade Runner 2049 et non Blade Runner tout court, mais le fait est qu’il est impossible d’évoquer le premier sans parler du second, et finalement, inversement. Voilà pourquoi aujourd’hui on parle du film de science-fiction de 1982, et qu’on reviendra sur 2049 cet été.

Déjà une semaine que nous parlions d’Indiana Jones. Quand on y réfléchit un peu, Blade Runner et Les Aventuriers de l’Arche Perdue ont énormément en commun. Il y a Harrison Ford en personnage principal, bien sûr. Il y a l’époque aussi, avec seulement un an d’écart entre les deux films. Mais aussi et surtout, les deux films ont été sélectionnés pour sauvegarde au National Film Registry américain, une société de sauvegarde de films cultes considérés comme ayant « une importance culturelle, historique ou esthétique ». Force est de constater que Blade Runner réunit les trois critères…

Bonjour Billy, bienvenue au 7ème Café ! Enfile ton imper noir, attrape ton flingue et mets ta clope au bec, on part à Los Angeles en 2019. C’est la deuxième critique alphabétique : B comme Blade Runner.

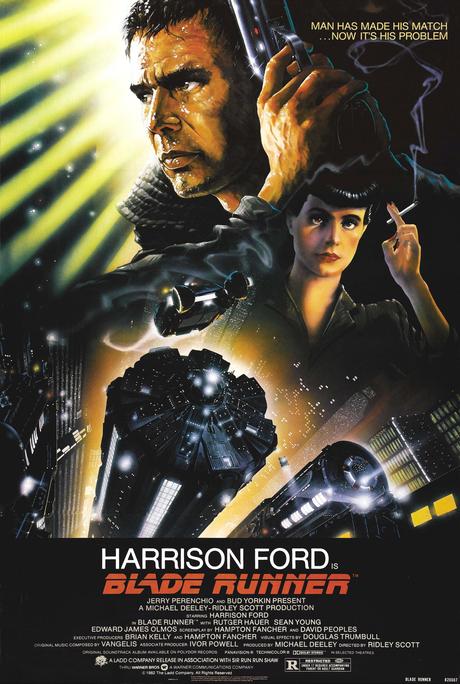

Ridley Scott a toujours eu un don pour bien choisir ses affiches.

Ridley Scott a toujours eu un don pour bien choisir ses affiches.

BLADE RUNNER

Réalisateur : Ridley Scott

Acteurs principaux : Harrison Ford, Rutger Hauer

Date de sortie : 15 septembre 1982 (France)

Pays : États-Unis

Budget : 28 millions $

Box-office : 33,8 millions $

Durée : 1h57

Euh, Rachael, c’est un café non-fumeur ici…

Euh, Rachael, c’est un café non-fumeur ici…

LA RECETTE DE L’ÉCHEC

Il n’y a aucun doute sur le fait que Blade Runner est un film culte. C’est un film fondamental de l’histoire de la science-fiction et il a eu, et a encore de nos jours, une énorme influence sur de nombreuses œuvres sorties après – par exemple Mute, pour ne citer qu’elle. Seulement voilà, ça n’a pas toujours été le cas.

Si tu lis les fiches résumés des films que je mets en début d’article Billy, tu as donc remarqué que Blade Runner n’a gagné que 33,8 millions de dollars au box-office contre un budget de 28 millions. Certes, le bénéfice reste d’un peu plus de 5 millions de dollars, mais cela reste très substantiel par rapport aux dépenses engendrées et à l’ambition du film, d’autant plus si l’on y inclut les coûts de marketing. À titre de comparaison, Alien, sorti seulement 3 ans avant et réalisé par Ridley Scott aussi, avait emporté entre 100 et 200 millions de dollars, pour un budget deux fois moindre. Ajoutons à tout ça des critiques plus que mitigées à sa sortie, s’en prenant notamment à un rythme trop lent, des personnages mal développés, un scénario à l’arrière-plan par rapport aux effets spéciaux (!), et le critique Pat Berman qui ira jusqu’à qualifier Blade Runner de « pornographie science-fictionnelle », soit tout pour le plaisir des yeux, rien dans le cerveau. Aïe. Ça pique un peu. En clair, Blade Runner était un échec pur et simple.

Mais quelle est l’origine de cet échec ? Pour y voir plus clair, et puisque tu sais que j’adore remettre les choses en contexte Billy, il est nécessaire de regarder l’histoire de la science-fiction au cinéma. Le genre est à peu près aussi vieux que le 7ème Art en général. Déjà avec Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès en 1902, on peut parler de science-fiction, avec des idées aussi avant-gardistes que le voyage spatial ou les extra-terrestres (je rappelle qu’on est en 1902 quand même), le tout mis en scène avec des décors en carton-pâte et des costumes croquignolesques, comme dirait M. le Président. Seulement voilà, ce qui était à l’époque une simple contrainte matérielle est devenu un standard pour les décennies à suivre. Jusqu’aux années 1960, la science-fiction va se résumer à un sous-genre aux effets en carton – littéralement, et va produire des films avec des titres aussi évocateurs que Les Zombies de la Stratosphère (1952), La Terre contre l’Araignée Géante (1958) ou Le Père Noël contre les Martiens (1964). Et je promets que je ne viens pas d’inventer ces titres, ce sont de vrais films ! Alors bien sûr, j’ai choisi des extrêmes, mais c’est représentatif de ce qu’était le standard de la SF, des films pas trop sérieux, pas trop bien faits, mais divertissants. Évidemment sur 60 ans il y a des exceptions, mais elles sont rares et isolées. Puis tout à coup, en 1968, Stanley Kubrick décide de se mettre à la SF et va révolutionner le genre : c’est 2001, l’Odyssée de l’Espace. En un film, Kubrick va prouver que le genre peut être intelligent et excellemment réalisé, et va faire revenir la SF au premier plan. La preuve en est, pour la première fois dans l’histoire du box-office, le film qui récoltera le plus d’argent en 1968 est 2001, un film de science-fiction. Et de nombreux autres vont suivre : les trois premiers Star Wars, en 1977, 1980 et 1983, E.T. l’Extraterrestre en 1982, ou encore Retour vers le Futur en 1985. En à peine quelques années, le genre qui était resté derrière pendant près de 60 ans est revenu sur le devant de la scène, et y est encore aujourd’hui : les deux derniers Star Wars ont été premiers du box-office en 2015 et 2017. En parlant de Star Wars justement, avec le premier opus en 1977, Georges Lucas a continué la révolution de Kubrick en montrant que la science-fiction était aussi pour tout le monde, et pouvait plaire aux petits comme aux grands avec de l’action, de l’aventure, et plein d’autres choses encore. Et je ne parle même pas de l’explosion des effets spéciaux qui a accompagnée cette période ! Mais du coup, où arrive Blade Runner dans tout ça ?

Et bien, Blade Runner arrive mal. Très mal. Parce que dans son essence, le film de Ridley Scott se voulait aussi comme une immense révolution. Mais la révolution était déjà passée, 15 ans avant… C’est dur d’arriver après 2001, Star Wars, Rencontres du Troisième Type ou la saga La Planète des Singes. Pire encore, en 1982, l’année de sortie de Blade Runner, on avait aussi E.T., Star Trek II : La Colère de Khan et The Thing de John Carpenter. Comment te dire, Billy, que Ridley Scott s’est un peu tiré une balle dans le pied ? Historiquement parlant, Blade Runner a complètement raté le coche. Et en plus, c’est pas fini…

« Profite » ? C’est un peu ironique, là.

« Profite » ? C’est un peu ironique, là.

SEPT POUR LE PRIX D’UN

Même si Blade Runner est arrivé à un mauvais moment pour lui dans l’histoire du cinéma, on pourrait tout de même penser qu’un film dont on parle encore 35 ans après en termes élogieux aura eu, à sa sortie, un succès retentissant, surpassant les aléas périodiques par son unicité et sa grandeur artistique et philosophique. Alors comment expliquer toutes ces critiques assassines ? Le fait est qu’en 1982, je ne leur donne pas tort. Seulement voilà, le film que les critiques ont vu il y a 36 ans n’est en fait pas le film qu’on peut voir aujourd’hui. Ni le film qu’on voyait en 1986 d’ailleurs, ou en 1992. Car une des plus célèbres caractéristiques de Blade Runner, c’est qu’il existe sept versions différentes du film. Enfin, sept versions montrées au public, car de nombreuses rumeurs mentionnent des versions internes au studio jamais dévoilées, dont une version très longue de près de quatre heures. Mais bref, si on regarde les versions que les critiques ont vues en 1982, on peut comprendre leur désarroi.

Je dis bien les versions, car en réalité trois sont sorties aux États-Unis en 1982 : la version de travail, l’avant-première de San Diego et enfin la version cinéma. Ensuite, un peu plus tard la même année, il y a eu la version cinéma internationale, puis en 1986 la version télévisée. Les versions dont on parle aujourd’hui sont la Director’s Cut de 1992 et la Final Cut de 2007. Mais qu’est ce qui fait la différence entre toutes ces versions, et pourquoi celles de 1982 ont été tant décriées à l’époque ?

Commençons par la version de travail. Une version de travail, c’est une première version du film qui est montrée à un public test quelques mois avant la sortie officielle pour évaluer les réactions des gens et voir ce qui va ou ne va pas dans le film. Ironiquement, la version de travail de Blade Runner, montrée à deux publics-tests en mars 1982, est la version la plus proche de celles actuelles parmi les cinq précédentes. Et pourtant, elle a été très décriée par les deux publics tests et c’est à cause de cela que le film a été extrêmement modifié pour la version cinéma. Mais comment expliquer alors que deux versions semblables, à savoir la version de travail et la Director’s Cut de 1992, puissent avoir des résultats totalement différents ? Comment expliquer que le public test n’ait pas du tout apprécié le film quand aujourd’hui il tient un faramineux 90% d’avis favorables sur Rotten Tomatoes ? La grande différence évidemment, c’est le public lui-même. Déjà, peut on juger de la qualité d’un film en se basant uniquement sur deux visionnages distincts de quelques personnes ? J’en doute. Ensuite, qui fait partie des publics tests, justement ? En général, des gens choisis aléatoirement dans la rue, à qui on propose de regarder un film sans qu’ils sachant trop ce que c’est. La méthode peut déjà amener son lot de doutes, parce que en supposant que les gens sont pris totalement au hasard, il peut y avoir de tous les âges et de toutes les origines ; or à titre d’exemple, il est de notoriété publique que les personnes âgées sont moins réceptives à la science-fiction, alors si certaines étaient dans ce public test, cela pourrait faire descendre la note moyenne alors que le public jeune pourrait plus apprécier. D’autant plus qu’un public test n’est pas composé de beaucoup de monde, cinquante personnes tout au plus ! Il faut aussi se dire que Blade Runner est un film réflexif. Le but est de nous faire penser, nous faire pondérer différentes questions sur l’humanité, etc… Donc de fait, le film n’est pas censé se regarder à la légère comme on regarderait Les Tuche ou Taxi. Or, il n’y a qu’à regarder le box-office, les gens tendent plus vers le second style que le premier. Donc difficile de juger de la qualité du film quand le public test n’est pas forcément le public visé, non ? Et un dernier point enfin, il faut savoir que les deux visionnages tests de Blade Runner ont eu lieu à Denver (Colorado) et à Dallas (Texas). Or, ces deux villes sont sous la moyenne nationale en termes d’éducation et de personnes ayant au moins le niveau du baccalauréat. Donc encore une fois, je ne veux pas jouer sur la caricature de l’Américain idiot, mais peut-être que ce n’était pas le public le plus adapté pour Blade Runner.

De fil en aiguille, les producteurs du film aux studios vont donc décider de tout chambouler. Puisque le public test n’avait pas compris le film, quoi de mieux donc de l’expliquer clairement ? Ainsi sont nées l’avant-première de San Diego (qui se différencie juste par 3 courtes scènes additionnelles) et la version originale de 1982. Les studios vont priver Ridley Scott de son droit de montage, vont prendre en charge la post-production à eux seuls et vont rajouter une narration catastrophique sur plusieurs scènes qui décrit littéralement tout ce que le spectateur était censé comprendre de lui-même. Or, quel intérêt a un film philosophique si on explique tout au spectateur ? Pire encore, histoire d’enfoncer le clou, les producteurs vont aussi rajouter un « happy ending » inutile, avec des images d’archives de Stanley Kubrick qui n’ont rien à faire là, surmonté encore et toujours de cette même narration. Et là, c’était fini. Toute l’âme de Blade Runner avait disparu. Pas étonnant que les critiques l’aient massacré ! Ce sera encore pire avec la version télévisée de 1986 qui, pour raisons de censure télévisuelle, va réduire la violence, la nudité, et les blasphèmes religieux et donc encore une fois priver le film de son sens. Malgré tout cela, Blade Runner se trouvera un petit public de fans, et c’est probablement eux qui ont sauvé le film de l’oubli.

En 1990 puis 1991, la toute première version de travail (celle dont je parlais précédemment) a été remontrée dans des cinémas de Los Angeles et San Francisco, sous la bannière d’une version Director’s Cut. Et elle a eu énormément de succès ! En effet, ceux qui sont venus voir ces séances étaient les gens déjà fans de Blade Runner. Et en voyant ce que le film aurait dû être sans l’accaparement des producteurs, ils se sont bien rendus compte que Blade Runner avait encore des choses à dire et qu’ils ne pouvaient en rester là. C’est ce tout nouveau succès qui va mener en 1992 à la création de la Director’s Cut, une des deux versions actuelles, pour laquelle Ridley Scott est revenu dans la course par l’intermédiaire d’un ami restaurateur de films. Il a viré la narration, rajouté la fameuse scène de la licorne et annihilé le « happy ending » pour restaurer l’ambiguïté initiale de la scène de fin. Blade Runner renaissait de ses cendres. Mais ce n’était pas encore tout à fait parfait. C’est pour cela qu’en 2007, Ridley Scott a pris les choses en main directement, en restaurant la totalité du film, refilmant des scènes, abandonnant toute forme de censure établie en 1982 et 1986, allongeant la scène de la licorne, et réparant tous les petits détails qui manquaient. Le Blade Runner qui aurait dû naître 25 ans auparavant était enfin prêt, ressortant à une époque bien plus propice à l’épanouissement du film, et cette vaste opération de sauvetage paracheva son statut de film culte.

Pour voir plus en détail les différences entre les versions, je recommande l’excellente vidéo de Slate (en anglais) : Quelle version de Blade Runner est la meilleure ?

On joue aux 7 différences ?

On joue aux 7 différences ?

2019, L’ODYSSÉE DE LA SURFACE

Dans les critères du National Film Registry, je pense que tout ce que je viens de raconter explique bien l’importance historique de Blade Runner. Il nous reste donc à traiter les questions esthétiques et culturelles Billy, mais avant cela, peut-être faudrait-il que je te dise enfin de quoi parle ce sacré film, non ?

Blade Runner s’ouvre sur un texte défilant, comme Star Wars, blanc sur fond noir avec un mot écrit en rouge pour ressortir. C’est simple, efficace, et ça nous met directement dans l’ambiance.

« Au début du 21ème siècle, la TYRELL CORPORATION a fait passer l’intelligence artificielle dans la phase NEXUS – un être virtuellement identique à un humain – connu sous le nom de Réplicant. Les Réplicants NEXUS 6 étaient supérieurs en force et en agilité, et au moins égaux en termes d’intelligence, aux ingénieurs qui les avaient créés. Les Réplicants étaient utilisés hors-monde comme esclaves modernes, pour les périlleuses explorations et colonisations d’autres planètes. Après une mutinerie sanglante par une équipe de combat de NEXUS 6 dans l’une de ces colonies, les Réplicants devinrent illégaux sur Terre – sous peine de mort. Des unités de police spéciales – les BLADE RUNNERS – ont pour ordre de tuer à vue tout Réplicant contrevenant. Ce n’est pas une exécution. C’est une désactivation. »

Les bases sont posées. On a les protagonistes qui donnent son titre au film, on a les antagonistes qui sont les Réplicants, et la grande question sous-jacente de Blade Runner est déjà posée implicitement : à quel point les robots sont-ils humains et à quel point les Hommes sont ils inhumains ?

On se retrouve donc à Los Angeles en 2019 à suivre le Blade Runner nommé Rick Deckard (Harrison Ford), qui va être mandaté par son commandant pour retrouver quatre Réplicants rebelles qui ont fui leur colonie pour revenir sur Terre et sont menés par le mystérieux Roy Batty (Rutger Hauer). Dans son enquête policière, Deckard va être assisté par un autre Blade Runner, Eduardo Gaff (Edward James Olmos), et va aussi faire la rencontre d’une Réplicante de toute dernière génération Nexus 7 : Rachael (Sean Young). S’ensuit donc une traque de deux heures de film pendant lesquelles Deckard va rechercher un à un les quatre Réplicants, une traque qui pourrait bien changer les vies de nombreuses personnes, à jamais – y compris la tienne, Billy.

Je ne spoile rien pour le moment, car ce serait vraiment dommage de te gâcher le film si tu ne l’as pas encore vu. Mais tu vas me dire : oui bon d’accord, c’est un film policier dans le futur, super. Mais ne te désespère pas trop vite, car si la prémisse est finalement plutôt banale, elle sert simplement de cheval de Troie à tout un pan esthétique et philosophique à faire rougir Kubrick. Enfin, si Kubrick rougissait de quoi que ce soit, évidemment. C’est Kubrick, il est au dessus de ça. Bref.

Avant de nous avancer plus avant dans les méandres de Blade Runner, je tiens à préciser un point par rapport aux premières critiques qu’il a reçues. Les questions de mauvais développement des personnages et de scénario bancal sont totalement erronées – en tous cas pour les versions récentes du film – mais la critique de son rythme lent est effectivement valable. Blade Runner n’est pas un film d’action, loin de là, malgré quelques scènes de traque de Réplicants assez dynamiques. Et puis il y a aussi quelques scènes assez perturbantes qui ont probablement été tournées sous l’emprise de stupéfiants (si tu as vu le film, tu sais de quoi je parle). Il vaut mieux envisager le film comme une expérience contemplative et réflexive, à ne regarder que si on est vraiment dedans, sous peine de s’endormir. Tu es prévenu !

Hello darkness my old friend…

Hello darkness my old friend…

UN FILM AYANT UNE IMPORTANCE ESTHÉTIQUE

Ridley Scott a une filmographie très inégale, qui jongle entre chefs-d’œuvre comme Blade Runner et daubes comme Exodus : Gods and Kings. Malgré tout, s’il y a bien une chose qu’on ne peut lui retirer, c’est son talent artistique, et je pense que j’ai été assez clair là dessus dans ma critique sur Alien : Covenant. Blade Runner a une esthétique tellement unique, tellement inoubliable que chaque image du film est reconnaissable, des scènes les plus célèbres aux plus obscures. On a réellement face à nous une œuvre d’art, dans tous les sens du terme.

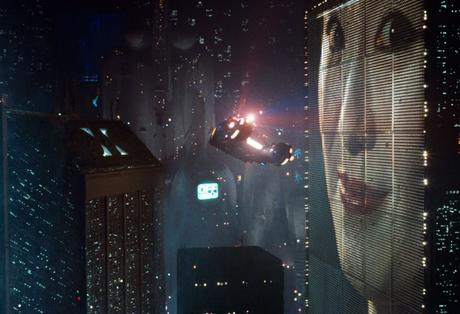

Il y a d’abord et surtout l’architecture de Los Angeles. Les bâtiments noirs, la nuit éternelle, les lumières artificielles un peu partout, les grandes cheminées crachant du feu, et bien évidemment ces publicités géantes sur les façades des immeubles, qui ont fait les grandes heures de Coca-Cola, Atari ou encore Panam. La pollution noire et l’éclairage au néon partout est un élément distinctif qui a été à jamais associé à Blade Runner.

La dame te regarde, Billy.

La dame te regarde, Billy.

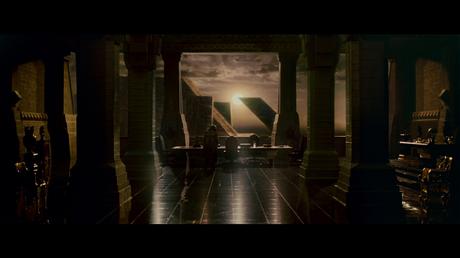

Mais les décors intérieurs valent bien les décors extérieurs, avec un contraste imaginé avec les couleurs chaudes, une géométrie omniprésente et des détails foisonnants. L’appartement de Tyrell en est une parfaite représentation, tout comme celui de Deckard. Regarde moi ce plan au début du film ! Tout est juste incroyable, la lumière, les matériaux, la mise en scène, la grandeur magnifique de l’ensemble !

J’ai joui.

J’ai joui.

La cinématographie parfaite de Jordan Cronenweth couplée à la vision extraordinaire de Ridley Scott a donné naissance à une oeuvre magistrale, une référence dans l’histoire du cinéma et un pilier fondateur de l’esthétique cyberpunk. Blade Runner a cet aspect post-futuriste, où l’on voit clairement que l’on est dans le futur, mais un futur qui semble désuet par rapport à sa référence temporelle. Un futur noir, sale et ruiné. Cette esthétique se construit aussi avec les costumes de chacun des personnages, de la veste de Deckard à celle tombante de Gaff, couplée au chapeau et au noeud papillon de ce dernier, en passant par les manteaux et les robes époustouflants de Rachael.

De la très haute couture.

De la très haute couture.

Rachael qui, par ailleurs, a sans aucun doute le thème musical le plus magnifique de Blade Runner : « Rachael’s Song ». L’harmonie parfaite entre le synthétiseur et la voix angélique de Mary Hopkin est tout bonnement inénarrable et crée une beauté musicale ahurissante. Je sais que cette partie devrait se concentrer sur les visuels du film, mais puisqu’on parle d’art, comment ne pas mentionner la bande originale de Vangelis ? Chaque morceau qui berce Blade Runner est une merveille de magnificence. « Rachael’s Song », « Memories of Green » ou encore « Tears in Rain », sans oublier le thème de Blade Runner lui-même et les génériques de début et de fin, tout dans les musiques du film transcende l’émotion et étend son influence loin au delà de la pellicule. Je ne saurais que trop te recommander d’écouter la bande originale complète, Billy.

Et tout ceci est condensé dans le tout premier plan du film. Le survol de Los Angeles, au dessus de la mer de béton noir, des lumières fantomatiques et des flammes infernales, au son du thème musical de Blade Runner. Et l’œil. Le gros plan de cet œil splendide, dans lequel se reflètent les points lumineux de la ville. L’œil, qui est un fil rouge dans Blade Runner, qu’on retrouve partout. L’œil, dont Felicity Jones parle en ces termes dans le superbe Quelques Minutes Après Minuit :

« And then we see the life in the eyes. Life is always in the eyes. »

L’œil voit tout.

L’œil voit tout.

L’HUMANITÉ DES INHUMAINS

« Life is always in the eyes. » La vie est toujours dans les yeux. On pourrait croire que je fais encore un parallèle injustifié entre deux œuvres, comme j’en ai l’habitude dans mes critiques parce que j’aime relier les films entre eux, mais pour une fois la citation prend tout son sens. La vie est toujours dans les yeux.

Comme je l’ai déjà évoqué précédemment, la grande question de Blade Runner est celle de l’humanité. Qu’est ce qui fait de nous des humains, et qu’est ce qui fait que les Réplicants ne le sont pas ? Au premier abord, la réponse paraît évidente. Nous vivons, pas eux. Les Réplicants ne sont au final que des androïdes, créés en laboratoire, auxquels on implante des souvenirs et qui ont une date de péremption au bout de quatre ans. Ils ne naissent pas, ils sont activés. (Petite anecdote au passage : Rachael a été activée le 23 mai 2018, soit 5 jours avant cette critique.) Les Blade Runners ne les tuent pas, ils les désactivent.

Oui, mais.

La vie est toujours dans les yeux. Et le fait est que quand on regarde dans les yeux des Réplicants, on en voit énormément, de la vie. Des émotions. Des pensées. La quête damnée des quatre Réplicants rebelles traqués par Deckard est simplement de surpasser leur date de péremption, de donner un sens à leurs « vies ». N’est ce pas ce que nous faisons tous ? Craindre et repousser le plus possible l’heure de notre mort, tentant avec plus ou moins de succès de faire quelque chose du temps qui nous est imparti ? Les Réplicants ne sont pas si différents de nous, au final. Et la plus grande preuve de cela, c’est Rachael elle-même. C’est une Réplicante Nexus 7, la seule au monde. Un modèle unique, auquel on implante des souvenirs artificiels pour garantir une stabilité émotionnelle, contrairement aux Nexus 6 qui naissent « vides ». Un modèle unique qui va mettre en déroute le test de Voight-Kampff, un test fictif utilisé dans le film pour déterminer si une personne est un Réplicant ou non, en se basant sur des questions psychologiques, des réactions physiques et – oh ! surprise – l’étude précise des yeux. Un modèle unique qui ne sait même qu’elle est une Réplicante. En effet, Rachael pense être une humaine, à cause des souvenirs qu’on lui a implantés. Cependant, tout le monde, Deckard et le spectateur compris, sait dès le départ que c’est faux. Mais qu’est ce qui fait la différence, au fond ? Après tout, Rachael se comporte comme n’importe qui. C’est une femme élégante et intelligente, bien qu’artificielle. Alors quand Deckard lui prouve qu’elle est une Réplicante, la vie de Rachael est brisée et elle se met à pleurer dans, à mon humble avis, la plus belle scène du film. Les Réplicants ne sont que des androïdes, et pourtant ce sont eux qui nous brisent le cœur. La question de leur vie et de leur conscience est constamment rabâchée au cours du film, quand Pris (Daryl Hannah) déclare « Je pense, donc je suis » ou quand Tyrell estime avoir conçu les Réplicants « plus humains que les humains ». Alors dis moi Billy, qu’est ce qui nous rendrait plus humains qu’eux ? Gaff le déclare parfaitement bien lui-même :

« Too bad she won’t live. But then again, who does ? »

Les Réplicants ne vivent pas, mais peut-être bien que dans le fond, nous non plus.

Je vais spoiler à partir de maintenant, tu devrais passer au Mot de la Fin si tu n’as pas encore vu Blade Runner, Billy.

Je viens de montrer la part d’humanité des Réplicants. Mais il ne faut pas oublier non plus la part d’inhumanité des Hommes. Ils traitent les Réplicants comme des esclaves. Ils les « désactivent » car c’est plus humiliant que les « tuer ». Et au milieu de tout ça, il y a Deckard. Il ne montre aucune émotion, contrairement à Batty ou Rachael, il ne bronche pas en avouant sa vraie nature à cette dernière. Il la force à l’embrasser. Il tire sans pitié sur les quatre Réplicants, assassinant un à un Léon, Zhora, Pris et Roy – même si dans les faits c’est Rachael qui tue Léon, et Roy meurt de vieillesse. De tout ça ressort le plus grand débat causé par Blade Runner, toujours sans réponse à ce jour : Rick Deckard est-il un Réplicant ? Ridley Scott dit oui. Harrison Ford dit non. Denis Villeneuve en rit à gorge déployée. Moi je dis, on s’en fout. Ou plutôt, on se fout de la réponse, puisque tout l’intérêt est dans la question. De nombreux détails portent à croire qu’il en est un : le scintillement succinct dans ses yeux dans une scène, caractéristique des Réplicants, par exemple, ou quand Rachael lui demande s’il a déjà fait le test de Voight-Kampff sur lui-même, mais surtout la célèbre scène de la licorne. Au milieu du film, Deckard rêve d’une licorne en jouant mollement sur un piano, et à la fin, il trouve un petit origami laissé par Gaff qui a la forme, évidemment, d’une licorne. L’implication de l’origami est que Gaff a pu connaître le rêve de Deckard, puisque le rêve en question serait un souvenir implanté, comme Deckard est un Réplicant. Mais cela pose de nouvelles questions : si il est un Réplicant, il est de la même génération que Rachael, or elle est récente, alors comment expliquer l’ancienneté de Deckard en tant que Blade Runner ? Pourquoi Gaff travaillerait avec lui alors que son métier implique qu’il devrait le tuer ? La balle est entre les deux camps, mais on se fiche de quel côté elle va tomber. Pourquoi ? Parce que Blade Runner, c’est l’ambiguïté. Blade Runner nous démontre l’importance des questions et l’impertinence des réponses. Et au cœur de tout ça, il y a la vie.

J’en ai encore les larmes aux yeux.

J’en ai encore les larmes aux yeux.

TEARS IN RAIN

Comment terminer une critique de Blade Runner sans parler du magistral monologue de Roy Batty ? C’est la culmination de toutes les quêtes du film. Après avoir été traqué par Deckard, les rôles s’inversent dans les dernières minutes et c’est Deckard qui devient traqué. Une inversion des rôles qui continue de jouer sur l’ambiguïté. Et puis Batty sauve Deckard, et commence un des plus célèbres monologues de l’histoire du cinéma.

« BATTY – I have seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those… moments… will be lost, in time, like… tears… in rain. Time to die. »

J’ai vu des choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. En une phrase, une phrase et une seule, le Réplicant affirme son humanité. Qu’est-ce que l’épaule d’Orion ? Qu’est-ce qu’une balise C ou la porte de Tannhauser ? On s’en fout, parce que c’est exactement le but du monologue. Parce que Batty meurt, on ne le saura jamais. Ces moments sont perdus dans le temps, comme des larmes dans la pluie. Lui était peut-être artificiel, mais ses souvenirs étaient réels, et ils disparaissent avec lui. Qu’est ce qu’il y a de plus humain que ça, Billy ? Batty est l’incarnation de nos peurs face à la mort. Nous faisons tout pour ne pas être oubliés, quand tout finit. Et voilà qu’après avoir traqué le Réplicant pendant tout le film, qu’après l’avoir considéré comme un monstre, une machine, un ennemi, que dans ses derniers instants, nous voyons notre propre reflet. Deckard n’a pas désactivé Batty. Il a effacé son existence. Tout ce qui reste de Roy Batty, c’est ce petit sourire en coin, comme s’il savait tout ce que l’on ne sait pas. Comme si plus rien n’avait d’importance à ce moment précis, sur les toits de la ville noire, sous la pluie battante.

Il ne lui aura jamais été donné de vivre, mais avec certitude, il aura su mourir.

Adieu, Roy. Adieu.

Adieu, Roy. Adieu.

LE MOT DE LA FIN

Un film ayant une importance historique, esthétique et culturelle. Blade Runner aura mis longtemps à achever ce statut, par les aléas de l’histoire du cinéma et de l’action des studios, mais ce périple en valait la peine. Le film est devenu une pierre angulaire de la science-fiction, posant définitivement une question qui reste sans réponse encore quatre décennies après : qu’est ce qui fait de nous des humains ?

Note : 8,5 / 10

« GAFF – Too bad she won’t live. But then again, who does ? »

Sweet dreams are made of this.

Sweet dreams are made of this.

— Arthur