Le mois de mai est décidément meurtrier pour la littérature, celle qui bouscule nos vies et nos préjugés. Après Tom Wolfe, c’est Philip Roth qui tire sa révérence à 85 piges dans un hôpital new-yorkais. Il nous laisse plus de 30 livres, dont Pastorale américaine pour lequel il a reçu le prix Pulitzer en 1998. Son roman Némésis est donc son dernier livre. Il l’avait du reste annoncé en 2012. Il avait dit qu’il arrêtait d’écrire, de raconter des histoires. Il était fatigué de se tenir debout, droit, devant son pupitre. Un écrivain qui décide de ne plus écrire, c’est un peu étrange. C’est comme si on cessait volontairement de respirer. Une forme de suicide, en quelque sorte.

Le mois de mai est décidément meurtrier pour la littérature, celle qui bouscule nos vies et nos préjugés. Après Tom Wolfe, c’est Philip Roth qui tire sa révérence à 85 piges dans un hôpital new-yorkais. Il nous laisse plus de 30 livres, dont Pastorale américaine pour lequel il a reçu le prix Pulitzer en 1998. Son roman Némésis est donc son dernier livre. Il l’avait du reste annoncé en 2012. Il avait dit qu’il arrêtait d’écrire, de raconter des histoires. Il était fatigué de se tenir debout, droit, devant son pupitre. Un écrivain qui décide de ne plus écrire, c’est un peu étrange. C’est comme si on cessait volontairement de respirer. Une forme de suicide, en quelque sorte.

American history X

Roth vivait seul dans sa propriété du Connecticut ou son appartement à Manhattan. Il n’a pas eu d’enfant. En 2018, il était sorti de son silence pour régler son compte à Donald Trump. Il n’avait pas retenu ses mots. On ne finit jamais d’être un écrivain. Il avait déclaré que le milliardaire à la ridicule houppette était un être inculte, « incapable d’exprimer ou de reconnaître une subtilité ou une nuance ». Il avait ajouté qu’il utilisait « un vocabulaire de 77 mots », injure suprême pour celui qui avait écrit, en 2004, Le complot contre l’Amérique, un roman mettant en scène une famille juive de Newark sous la présidence de l’aviateur Charles Lindbergh, favorable aux thèses nazies, élu en 1940 à la place de Roosevelt. De nombreux commentateurs de l’œuvre de Roth y avaient vu, a posteriori, des correspondances avec l’élection du milliardaire brutal et imprévisible. Un bon écrivain se doit d’être « voyant » pour reprendre la formule de Rimbaud.

Roth a passé au crible (expression biblique) la société américaine comme aucun autre romancier. Il a créé des personnages crédibles, les rendant à la fois vulnérables et cocasses, dynamiteurs d’histoires réjouissantes et terribles à la fois. Je pense à ce livre extraordinaire, La Tache, où Roth imagine Coleman Silk, un noir qui se fait passer pour juif afin de n’être pas défini par sa couleur et de pouvoir exister comme individu, et qui finit par être rattrapé par l’antisémitisme qui sévit sur les campus américains.« C’est une expérience presque sublime de n’avoir plus à s’inquiéter que de la mort »

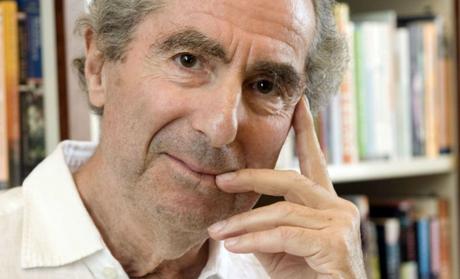

En fait, la fatigue de Roth venait de sa frustration. Ce grand corps sec, ce visage gris aux sourcils broussailleux, ce cœur de dépressif, en un mot cet homme, à la lucidité glaçante, en avait assez d’écrire 5 pages par semaine et de les jeter à la poubelle le dimanche. Roth, un insatisfait chronique.

A lire aussi: Tom Wolfe not dead

A la fin de sa vie, il avait écrit sur la vieillesse et la mort. D’autres écrivains l’avaient fait avant lui. Mais dans ses livres, il y avait quelque chose en plus. Quand on refermait Un homme ou Le Rabaissement, on entendait le chant des oiseaux dans la capitale. Ce petit rien perdu dans le brouhaha nous rendait soudain heureux. Heureux d’exister. Roth, toujours provocateur à la manière de Cioran, ajoutait, en 2014 : « C’est une expérience presque sublime de n’avoir plus à s’inquiéter que de la mort ».

Trop Roth pour être Nobel

Roth, immense écrivain, jamais nobélisé. Il haussait les épaules quand on abordait le sujet. Il avait été donné, à plusieurs reprises, grand favori. Il faut dire qu’il ne faisait rien pour gagner son voyage à Stockholm. Il était trop sexuel, notamment dans La bête qui meurt, trop « masturbatoire » avec le génial Portnoy et son complexe, trop « misogyne », paraît-il, après la parution de Ma vie d’homme. Roth a toujours été « trop ». C’est la marque des hommes libres.

Souvent il fut traité de pornographe. Là encore, il avait souri, de ce sourire inoubliable, un peu triste et malicieux, et il avait dit, calmement : « J’adore écrire sur le sexe ». Réponse déplacée. Il avait aggravé son cas. Privé de Nobel, donc. Il y a tellement d’inoffensifs écrivains derrière la porte qui trépignent d’impatience.

C’était un immense écrivain parce qu’il savait comprendre de l’intérieur. Dans La leçon d’anatomie, il raconte comment son personnage veut brusquement devenir médecin pour enfin trouver un sens à sa vie. C’est criant de vérité. La patte du surdoué. Comme le dit Alain Finkielkraut, à propos de son ami qui vient de mourir : « Pour parler comme Kundera, la littérature permet de déchirer ‘le rideau magique tissé de légendes’ suspendu devant le monde. C’est exactement ce que fait Philip Roth. Il déchire le rideau. »

Avoir peur, pour quoi faire ?

Dès son premier roman, ce fils d’agent d’assurance, né dans le quartier juif de Newark, dans le New Jersey, a déchiré le rideau. Avec Portnoy et son complice, paru en 1969, il choque, devient écrivain scandaleux et rencontre un succès planétaire. De quoi attirer les foudres des tièdes. Le malentendu est total. Roth va faire avec. Il va même s’en servir, brouiller les pistes, inventer son double littéraire, Nathan Zuckerman, qu’on retrouve dans neuf de ses romans. Dans Opération Shylock : une confession, publié en 1993, le narrateur se nomme… Philip Roth. Autobiographie ? Non, répond Roth, roman d’un auteur qui aime le double je. Un joueur plein d’humour, subversif, qui dépeint la petite bourgeoisie juive, les blessures de l’Histoire, les névroses de l’homme, l’obsession de la mère, l’hédoniste qui fuit le soleil.