Je peux bien l’avouer : j’ai eu un peu peur de commencer ce billet. Par quoi allais-je donc bien commencer, alors que ce deuxième tome de la Recherche, j’en ai démarré la lecture il y a plus de trois mois ? qu’il comporte 632 pages imprimées en petits caractères ? que la vie intérieure du narrateur a une amplitude intersidérale impossible à rendre compte ?

Je peux bien l’avouer : j’ai eu un peu peur de commencer ce billet. Par quoi allais-je donc bien commencer, alors que ce deuxième tome de la Recherche, j’en ai démarré la lecture il y a plus de trois mois ? qu’il comporte 632 pages imprimées en petits caractères ? que la vie intérieure du narrateur a une amplitude intersidérale impossible à rendre compte ?

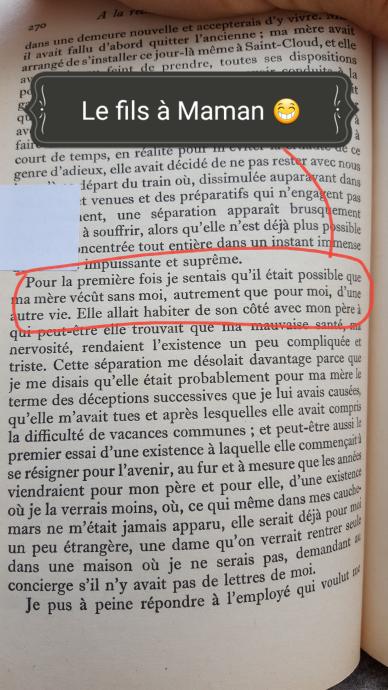

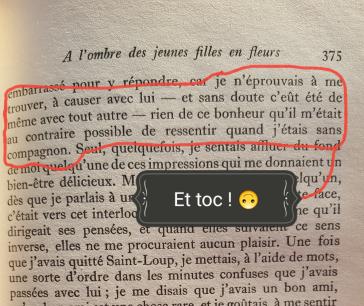

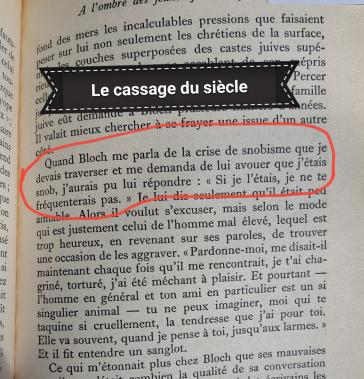

J’ai eu besoin d’aides-mémoires au cours de ces trois mois de plongée intra-proustienne : j’ai glissé d’innombrables signets entre les pages, j’ai griffonné des notes sur les idées qui me venaient à la lecture, j’ai même publié sur mon fil Instagram les punchlines les plus mémorables de Proust 🤪 !

Mais tout cela ne suffit pas à faire le tour de cette oeuvre cathédralesque. Telle entreprise reviendrait à vouloir vider l’océan à la petite cuiller. Je m’en vais donc tenter de vous écrire le billet impossible sur cette oeuvre culte que tant d’autres ont commenté avant moi, et mieux. D’ailleurs, c’est aussi un genre en soi que de se recréer son Proust personnel en l’attaquant sous tel ou tel angle. Mais je ne pouvais reculer devant la fatalité de ce billet (la fille qui dramatise son blog) : Proust étant ma grande expérience littéraire du moment, il était inenvisageable que je n’en parle pas ici.

« A l’ombre des jeunes filles en fleur » est divisé en deux parties. Dans la première, après avoir enfin vu son idole, la Berma, tenir le premier rôle dans une représentation de Phèdre, le narrateur goûte un plaisir moins platonique avec Gilberte qu’il aime d’amour depuis leurs jeux aux Champs Elysées. Gilberte est la fille de Swann et d’Odette de Crécy, la cocotte adorée dans Un amour de Swann. Sachant que ses parents sont brouillés avec Swann (essentiellement à cause de son mauvais mariage qui l’a déclassé), c’était chaud pour le narrateur de se faire admettre dans sa société. Mais il y parvient, et fait très bonne impression lors de sa première réception chez eux où se trouve également l’écrivain Bergotte qu’il admire tant. Dès lors il est reçu très souvent dans l’hôtel particulier des Swann et, c’est l’extase ! Plus rien ne compte à ses yeux que ces heures passées dans les boudoirs, salons et jardin d’hiver de la maison des Swann. Même les meubles lui semblent dotés d’une aura mystérieuse. Il est non seulement reçu aux goûters que tient Gilberte avec ses amies, mais aussi dans l’intimité de Mme Swann pour qui il éprouve un mélange d’admiration, d’affection et de déférence. D’ailleurs, cette première partie s’intitule « Autour de Mme Swann », et non « Autour de Gilberte » ! Cette relation parallèle à la mère et la fille donne une dimension singulière, un peu trouble, à sa fixation sur les Swann. Quant à Swann lui-même, on ne le voit que passer, mi-indifférent, mi-complaisant envers les relations de sa femme. Mais « la donna é mobile » comme le prétend l’aria et le narrateur sent (peut-être à tort) que Gilberte commence à se lasser de lui. Il prend l’initiative de la rupture, en espérant qu’ainsi elle reviendra à lui, selon la bonne vieille stratégie du « suis-moi, je te fuis ». Mais que nenni ! Gilberte n’en a visiblement que faire de l’arrêt de ses visites, elle ne lui écrit pas les missives enflammées qu’il imagine en rêve. Ici commence des pages et des pages d’interprétations, de suppositions, de désirs contradictoires (il veut et il ne veut pas en même temps que Gilberte renoue avec lui ; il l’aime mais il sait déjà que dans un futur plus ou moins proche il est probable qu’il ne l’aime plus ; il imagine Gilberte lui écrire une lettre d’amour et cela lui procure un plaisir douloureux de ne lui écrire que des banalités conventionnelles pour faire surgir son désir à elle, etc…). Le plus étrange, c’est qu’il continue à honorer Odette de ses visites alors qu’il vient de rompre avec sa fille !

Balbec, aah Balbec… (Baalbek m’a dit mon père, ce n’est pas une ville au Liban ?) C’est la station balnéaire normande, fictive, mais dont le modèle serait Cabourg, dont il rêvait depuis la fin du 1er tome, car on lui avait dit que ses falaises et son église avaient un petit côté persan (d’où la remarque pertinente de mon paternel je trouve, lui-même normand d’ailleurs) (mais ça n’a rien à voir avec) (je sais). Le pouvoir de l’imagination n’ayant d’égal chez lui que l’intensité de sa déception quand il se heurte à la réalité, le narrateur regrette que les pures lignes romanes de l’église de Balbec-ville soient corrompues par l’enseigne du Café, une affiche électorale et la pointe de sa canne. Trop d’anachronismes pour cet esprit épris d’absolu, qui aimerait percevoir par tous ses pores la Beauté sans la couche de crasse du quotidien. Mais revenons un peu en arrière : après un au-revoir déchirant avec sa môman, le narrateur passe un délicieux voyage en train qui le désaxe de ses sacro-saintes habitudes en froissant son espace-temps (et change ses perceptions) (ça en devient presque psychédélique), puis il arrive un peu perdu sur ce bord de mer normand. Il ne connaît personne, il a peur du directeur de l’hôtel et du groom de l’ascenseur, et cela le fait souffrir, d’autant qu’il se heurte au snobisme des notables provinciaux qui y séjournent. Passages hilarants à la Georges Feydeau sur le notaire et la femme du notaire, le premier président de la chambre et sa femme, le bâtonnier et la femme du bâtonnier qui caquètent entre eux, feignent de mépriser l’aristocratie alors qu’ils sont verts de jalousie quand l’un d’eux est invité chez les de Cambremer, et prennent la princesse de Luxembourg pour une cocotte dépravée : car dans la société des bains de mer, l’échelle sociale est malmenée et des « fils de boutiquier » tiennent le haut du pavé. La grand-mère, elle, n’en a rien à fiche de ne connaître personne, elle en est au contraire fort aise ! Elle peut ainsi lire tranquillement sur la plage les lettres de Mme de Sévigné qu’elle vénère et nous régaler des citations épistolaires de la dame, comme « Je vais être obligée de me servir de tout le courage que tu n’as pas« .

Son petit-fils est aimanté par l’océan, vu ou non à travers les baies vitrées de la salle-à-manger de l’hôtel de l’autre côté desquelles se presse la masse des prolétaires qui observent les riches manger… (des pages superbes, presque impressionnistes, sur la mer, le ciel, la lumière…) (et des considérations presque socialistes sur la séparation des classes sociales). Ils finissent par entrer en relation avec Mme de Villeparisis, une vieille connaissance de sa grand-mère, qui ne voyage jamais sans son armée de domestiques, ses tableaux et ses rideaux qu’elle fait suspendre dans sa chambre d’hôtel ! Elle lui présente son petit-neveu, le jeune, beau et riche marquis Robert de Saint-Loup, qui lui semble si glacial et hautain au premier abord, et qui devient pour lui un ami dévoué, dont l’amitié n’est pas rendue de moitié par le narrateur (cet ingrat !) Il fait également la connaissance de l’oncle de Saint-Loup, le sombre, inquiétant et arrogant baron Palamède de Charlus (rien que le nom vous pose le personnage). Un personnage fascinant, dont on devine à demi-mot qu’il éprouve de l’attirance pour les jeunes hommes, en dépit de la réputation de coureur de jupons que lui prête naïvement Robert de Saint-Loup. A la stupéfaction du narrateur, tous trois font tous partie de la famille de Guermantes, ceux qui possèdent un domaine près de Combray (à l’opposé du côté de chez Swann, cf 1er tome) dont il a tellement rêvé pendant l’enfance… Autre connaissance : il retrouve son ami Bloch, Bloch le lettré, Bloch le snob au parler chantourné, dont l’origine juive le dessert dans ce petit Landerneau normand alors que commence tout juste l’affaire Dreyfus. (Mais horresco referens, Bloch prononce « laïft » au lieu de « lift » !)

« Percer jusqu’à l’air libre en s’élevant de famille juive en famille juive eût demandé à Bloch plusieurs milliers d’années. Il valait mieux chercher à se frayer une issue d’un autre côté. » (p. 385)

Le narrateur mène la belle vie, il festoie presque tous les soirs avec Saint-Loup aux dîners de Rivebelle, et tant pis pour la migraine qui guette, il oublie chaque soir toutes ses précautions d’hypocondriaque (la nuit est jeune, yeah). Il rencontre même le génial peintre Elstir, qui renouvelle le genre de la peinture paysagère en faisant saillir les éléments incongrus du monde extérieur dans la composition de ses tableaux… et réconcilie le narrateur avec la modernité. On en apprend de belles sur les rapports divers et variés d’Odette avec les hommes…

Mais où sont les jeunes filles en fleur du titre, me direz-vous ? Eh bien voilà, elles ne font leur apparition qu’à la fin du livre, une ribambelle de demoiselles toute plus jolies les unes que les autres qui se promènent sur la digue, fraîches et sportives, se souciant comme d’une guigne du reste du monde. Nouvelle extase, nouveaux moments d’anxiété pour le narrateur, qui ne songe plus qu’à une chose : m**** comment je fais pour me faire présenter à ces jeunes filles par quelqu’un d’assez haut placé dans l’échelle sociale de Balbec pour qu’elles aient une bonne opinion de moi ?!! Ça traîne quelques temps, puis la solution est trouvée, inespérée… Et là, il ne sait encore s’il aime Albertine (la brune aux bonnes joues), Andrée (la grande qui a sauté à saute-mouton par-dessus un octogénaire), Gisèle (la blonde au teint de géranium), Rosemonde… ? Mais c’est le pied absolu, ou presque. Car le désir a besoin d’empêchements pour s’entretenir, et ça, Proust nous l’explique mieux que personne.

« … quand je voyais émerger un ovale blanc, des yeux noirs, des yeux verts, je ne savais pas si c’était les mêmes qui m’avaient déjà apporté du charme tout à l’heure, je ne pouvais pas les rapporter à telle jeune fille que j’eusse séparée des autres et reconnue. Et cette absence, dans ma vision, des démarcations que j’établirai bientôt entre elles, propageait à travers leur groupe un flottement harmonieux, la translation continue d’une beauté fluide, collective et mobile. » (p. 438) = La première rencontre avec le groupe des jeunes filles.

Ce que j’aime avec Proust, c’est sa capacité à créer des bulles de sensations, où les petits essais hyper réfléchis sur la condition humaine qu’il parsème tout au long des pages sont en symbiose avec les objets les plus matériels du quotidien, les tics de langage des uns et des autres, les accessoires de mode, les rédactions françaises des amies d’Albertine ou les recettes de cuisine.

« … tandis que nous déjeunions et que, de la gourde de cuir d’un citron, nous répandions quelques gouttes d’or sur deux soles qui bientôt laissèrent dans nos assiettes le panache de leurs arêtes, frisé comme une plume et sonore comme une cithare… » (p. 301) (J’utilise cette citation pour ma prochaine food pic de poisson sur Instagram !)

Il fait montre de très précises connaissances photographiques, psychologiques ou médicales. Il reconstitue un univers en 3D fourmillant, chaque scène riche de détails presque imperceptibles au commun des mortels, plus vrai que nature. Avec lui, on savoure la Belle Epoque, et elle nous semble familière. Quand il achète un portrait de la Berma au marchand d’images, on se revoit collectionnant les posters des Spices Girls (si, si) dans notre jeune temps (ça a duré 6 mois, en classe de 5e, me concernant).

Les objets chez Proust ont une vie propre, ou reconstituée telle par les perceptions subjectives du narrateur. Par exemple, il donne les meubles hérités de sa vertueuse tante Léonie à la tenancière d’une maison close. Dès lors, il ne supporte plus de mettre un pied dans cette maison de débauche, car les meubles « me semblaient vivre et me supplier, comme ces objets en apparence inanimés d’un conte persan, dans lesquels sont enfermés des âmes qui subissent un martyre et implorent leur délivrance » et « J’aurais fait violer une morte que je n’aurais pas souffert davantage » (p. 184) !

En parlant de sa chambre d’hôtel qu’il découvre :

« C’est notre attention qui met des objets dans une chambre et l’habitude qui les en retire et nous y fait de la place. De la place, il n’y en avait pas pour moi dans ma chambre de Balbec (mienne de nom seulement), elle était pleine de choses qui ne me connaissaient pas, me rendirent le coup d’oeil méfiant que je leur jetai et, sans tenir aucun compte de mon existence, témoignèrent que je dérangeais le train-train de la leur. » (p. 292) Et il continue en imaginant que la pendule dit des choses malveillantes sur lui aux grands rideaux violets.

Et plus tard, en croisant trois arbres qui lui rappellent un souvenir, mais il ne sait plus lequel :

« Je crus plutôt que c’était des fantômes du passé, de chers compagnons de mon enfance, des amis disparus qui invoquaient nos communs souvenirs. Comme des ombres ils semblaient me demander de les emmener avec moi, de les rendre à la vie. Dans leur gesticulation naïve et passionnée, je reconnaissais le regret impuissant d’un être aimé qui a perdu la parole, sent qu’il ne pourra nous dire ce qu’il veut et que nous ne savons pas deviner. Bientôt, à un croisement de route, la voiture les abandonna. Elle m’entraînait loin de ce que je croyais seul vrai, de ce qui m’eût rendu vraiment heureux, elle ressemblait à ma vie. » (p. 355)

Ses phrases ne sont pas toujours faciles à lire, on ne l’aime pas forcément pour la beauté de sa prose mais pour la justesse presque infra-consciente de ses observations sur ce qui l’entoure. On s’arrête longuement sur certaines métaphores juteuses pour mieux les savourer. Le plus troublant d’ailleurs, c’est qu’on ne sait pas où commence le personnage du narrateur, sans nom, et où finit Proust lui-même dans cet objet littéraire total, à jamais non-identifié. Il aplatit le temps : avec lui ne subsiste que l’espace, comme une scène de théâtre où se succèdent les scènes, pas forcément dans le bon ordre. Par exemple, ses parents le couvent, l’autorisant avec peine à aller au théâtre, et 100 pages plus loin, il nous parle de ses virées dans les bordels de Paris, alors qu’on l’avait quitté en train de jouer à la dînette (ou peu s’en faut) avec Gilberte.

« Car mon intelligence devait être une, et peut-être même n’en existe-t-il qu’une seule dont tout le monde est co-locataire, une intelligence sur laquelle chacun, du fond de son corps particulier, porte ses regards, comme au théâtre où, si chacun a sa place, en revanche il n’y a qu’une seule scène. » (p. 173)

Avec lui, on explore les arcanes du désir et de l’inconscient. Et l’on se rend compte que la mécanique de l’univers est bien déréglée : nos désirs ne sont jamais accordés au même moment à ceux des êtres qu’ils visent. Il en subsiste une éternelle frustration. Le moi a ses atermoiements et il est solitaire. Cherchant à étreindre l’être aimé, on ne referme ses bras que dans le vide.

« Mais enfin l’éloignement peut être efficace. Le désir, l’appétit de nous revoir finissent par renaître dans le coeur qui actuellement nous méconnaît. Seulement il y faut du temps. Or, nos exigences en ce qui concerne le temps ne sont pas moins exorbitantes que celles réclamées par le coeur pour changer. D’abord, du temps, c’est précisément ce que nous accordons le moins aisément, car notre souffrance est cruelle et nous sommes pressés de la voir finir. Ensuite, ce temps dont l’autre coeur aura besoin pour changer, le nôtre s’en servira lui aussi, de sorte que quand le but que nous nous proposions deviendra accessible, il aura cessa d’être un but pour nous. » (p. 244-245)

Assez étonnamment, et contrairement à ce qu’on pourrait croire, Proust (ou son personnage), ne vit pas pour et par les événements mondains, c’est même un grand introverti qui ne trouve de plaisir qu’en lui-même : « ouverts aux autres, nous sommes dans une certaine mesure fermés à nous-mêmes » (p. 155). Même en compagnie des jeunes filles, il ne jouit de leur présence que comme face à une oeuvre d’art, un tableau en mouvement. Il nous fait rire avec le catalogue exhaustif des défauts que peuvent avoir nos meilleurs amis.

Je peux le dire, la lecture de Proust m’apaise, c’est presque une expérience zen. Proust, ce médecin des âmes, lui qui avait un père et un frère médecins 😉

Ce billet n’aura pas de conclusion, car il y aurait encore tant à dire. Tout comme je ne savais comment le commencer, je ne sais comment le finir. Mais il a déjà débordé du cadre, et mérite de trouver sa fin provisoire ici.

Pour finir, Proust en maître Yoda : « On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner, car elle est un point de vue sur les choses. » (p. 526)

Et vous, Proust ou pas ?

Le billet de Keisha

« A l’ombre des jeunes filles en fleur » de Marcel Proust, t. 2 A la recherche du temps perdu, Gallimard, Folio, 1976 (rééd. 1954), 632 p.

Publicités