Fil narratif : floraisons printanières, jardin, crépuscule – L’Olto, Domaine Caramans – Julien Creuzet, Toute la distance de la mer pour que les filaments à huile des mancenilliers nous arrêtent les battements de cœur, Bétonsalon –

Une rafale de journées très chaudes, précoces, anormales, venues de nulle part, ne tenant à rien, un mini-été soyeusement caniculaire qui dérive comme une île, c’est une canicule abstraite qui dépayse, jette les corps hors d’eux-mêmes. Dans la foulée de cette météo miraculeuse, les floraisons explosent, jaillissent, saturent l’air de leurs fragrances et poussières soyeuses, divaguent et envahissent les regards ébahis. Il est dehors, assis sur le banc en bois, à la lisière de l’herbe non fauchée, la journée de travail malaxe encore ses épaules déprimées, affaisse son mental. Face à la nature soudain réveillée spectaculairement, un décalage s’ouvre entre sa déprime et la luxuriance renouvelée qui prend de cours tous les appareils sensibles, et il est comme au bord d’un précipice, un courant où il a envie de plonger pour ne plus revenir, rajeunir galvanisé. Se laisser aspirer par les sèves, s’y diluer. Il espérait s’oindre, se repaître de silence et, une fois de plus, il mesure combien le jardin n’est qu’une enclave dérisoire, juste une illusion, au mieux une fiction protectrice. Parmi les bruits qui débordent et l’environnent, il distingue deux marées continues, très différentes. D’abord, une rumeur grondante, puissante, perturbante et qui enfle, celle de tous les véhiculent qui avalent l’autoroute lointaine, dans les deux sens, et aussi les voitures, camions et motos qui sillonnent les routes secondaires. C’est un bruit récent qui couvre tout le reste, assourdit et exténue, qui est en outre le bruit de fond et la continuation par d’autres moyensde l’œuvre d’abrutissement vécue jour après jour, heure après heure, dans le rythme laborieux, train, métro, bureau, ordinateur. Turbulence nouvelle, autoritaire, conquérante, c’est le brouhaha de l’économie productiviste qui exténue la terre et les hommes, élimine le sens du vivant. C’est, amplifié, le chant des tondeuses maniaques, ivres de raser, d’empêcher la verdure de pousser, de contrarier irrémédiablement la biodiversité comme quelque chose générant jalousie et haine, des velléités à mater. Moteurs domestiques névrotiques que tout le monde actionne aussi souvent que possible, rituellement, pour célébrer sa domination de la nature, se sentir réellement homme. Quand il n’y a pas lieu que je sorte mon tracteur tondeur, je suis rassuré d’entendre celui du voisin, en activité. Et puis il y a, malgré tout, le bruit de ce qui persiste, qui dure depuis toujours, qui existait ici bien avant les routes, les autoroutes et les quartiers résidentiels, le bruit des forêts, des champs, des oiseaux, des mammifères, batraciens, insectes. Cette rumeur de toujours, originelle, s’amenuise et s’épuise, partition pleine de trous, de trames ténues, de silences, de manques, de plus en plus fragile. Un maquis sonore. Pour se rendre compte de ce qui a été perdu, il faut consulter des enregistrements de la clameur d’une forêt vierge et en mesurer la puissance et plénitude initiales, improbables. Ce n’est désormais plus, ici, qu’une évocation lacunaire dont les éléments circulent de bosquets en bosquets, de jardin en jardin, une nature réduite à portion congrue et à des stratégies de résistance, fuyantes. Une bande sonore fossilisée. Au fur et à mesure qu’il se dilue dans la chute du jour, il change d’anxiété, quitte celle engendrée par l’aliénation du salariat et, ne baignant plus que dans cette musique primale, vestige d’un passé, mirage d’une permanence de la nature, endosse l’angoisse de ce qui disparaît. A tout prendre, il se sent mieux de ce côté-ci de la peur du devenir.

Soudain, un coup de vent chaud, les branches du sapin se tordent, les cimes des bouleaux s’essorent, et un épais nuage de pollen doré prend son envol, un rideau de gaze poudreux qui se déplace plissé et occulte provisoirement la lisière du bois et des champs, avec des tourbillons où s’enferment des rayons de soleil couchant. Une taie mordorée. Puis, les pollens retombent, se dissipent, l’air redevient limpide, cristallin. Il essaie de tout voir, tout entendre. Les appels, les répons, les soliloques magnifiques. Il repère les déplacements furtifs des merles, des mésanges, fauvettes, rouges-gorges, pipits, pies et geais, il cherche à en comprendre les logiques. Circulent-ils dans leur petite sphère, isolés des autres, ou bien se préoccupent-ils des déplacements qu’effectuent chacun d’eux ? La zone de nature se réduisant comme peau de chagrin, ils cohabitent comme sur un radeau de la Méduse. Cette condition crée dans l’environnement une atmosphère dépressive qui finit par pénétrer les humains même les plus inconscients de l’évolution des choses. N’empêche, il reste plein de choses à observer, comme si de rien n’était, les animaux donnent le change. Un couple de merles fait systématiquement les mêmes détours avant de plonger, vers débordant du bec, dans un buisson abritant probablement le nid. En fait, une boule de lierre qui a poussé autour et a complètement absorbé une structure métallique en forme de spirale, faite pour accueillir des plantes décoratives grimpantes, et surmontée par la silhouette d’un hameau au faîte d’une colline. Le clocher de l’église est décoré d’une girouette en forme de colombe. Sous l’amas des feuilles grasses, luisantes, il y a donc un village enseveli, évoquant les légendes de villes englouties par la mer et dans lequel se faufile les merles. Il essaie d’enregistrer les trajets, ébauche une cartographie des mouvements, mais jamais en entier, il ne capte que des fragments d’itinéraires. La totalité reste mystérieuse et ne pourrait se révéler qu’au terme d’une vie consacrée complètement à la contemplation. Il scrute les branches aux feuilles naissantes à la recherche du volatile qui module un si beau chant virtuose, complexe, qui ressemble à celui d’hier ou d’autres soirs, sans en être la réplique, semblant chaque fois comme tracé de façon vierge. Il n’en détectera jamais la présence physique, accentuant l’impression d’une manifestation aérienne, d’une apparition masquée, fictionnelle. Il s’entraîne à suivre des yeux les vols de bourdons attardés, de punaises rouges et noires qui évoluent en grappe sur un tronc, la trajectoire improbable d’un hannetons solitaire. Chaque fois, ce sont des tracés qui semblent gratuits, sans justification, et pourtant ils obéissent à des intelligences qui accomplissent ce qu’elles doivent faire. Il guette le troglodyte dont il a récupéré, jeté au sol par la dernière tempête, un nid magnifique. Est-il à sa recherche, en a-t-il fait son deuil, et s’affaire-t-il à une nouvelle construction ? Combien de temps lui faut-il pour tisser aussi habilement une telle quantité de pailles, tiges, branches ? Combien de choses merveilleuses sont, de la même façon, en train de se tisser ou d’être tissées dans ce jardin dont il a planté en grande partie les arbres et semer les fleurs, ou choisi de laisser s’épanouir des individus spontanés, saules, érables, cornouillers, selon un plan instinctif ? Mais ainsi exposé dans le salon, le nid est une chose morte, expulsé du cercle de relations et symboles qui le faisait vivre. Corps inanimé semblables à ces oiseaux que, de temps en temps, il trouve raides, sur la terrasse, rejetés. N’empêche, la contemplation de cet objet magnifique, cette réalisation culturelle ornithologique, lui révèle le jardin en espace matriciel dont il fait partie. De même que le cadavre atteste que l’environnement est possédé par d’autres vies que la sienne.

Tous ces oiseaux, ces insectes, on dirait une belle abondance, mais en fait, il ne reste rien, ce sont de rares survivants. Les rescapés d’un vaste massacre. Un massacre systématique et imbécile des espèces vivantes qui va se muer à la longue en plus grand auto-génocide de toute l’histoire de l’humanité ! Mais tout cela reste diffus dans la splendeur du décor. La quantité d’arbres couverts de fleurs blanches, rayonnantes, atténue la tombée du soir tandis que l’apaisement crépusculaire intensifie la diffusion des parfums, spirituels, capiteux, mélange ceux des glycines et clématites, des muguets et aubépines, des pommiers et cerisiers, tous ensemble ils se fondent en une corporéité enivrante, idéale. Une parade érotique. Tous ces parfums ont rarement été mélangés, il a fallu cette météo exceptionnelle, brutale, pour que toutes les plantes s’ouvrent simultanément, en accéléré. A la manière d’un bouquet final. Une ultime floraison générale, excitante mais flirtant avec des doses suffocantes. Ce qui ne manque pas d’exacerber les penchants mélancoliques. Cependant que manquent les abeilles, certes à l’ouvrage, mais tellement clairsemées, bombardées de pesticides omniprésents dans l’atmosphère. Victimes du laisser-faire politique mondial, de la lâcheté des dirigeants face aux lobby économiques. En reste-t-il seulement assez pour mener à bien la pollinisation ?

Les effluves puissantes – presque fermentées, tournées – titillent le souvenir de ceux, doux et complexes, âpres et changeant, de son amante, qu’il lui semble avoir absorbé totalement, par les mains, la langue, les lèvres, narines, le moindre pore, à tel point que, dès qu’il les convoque avec soin, il lui semble que ces odeurs d’elle, après si longtemps, suintent de son propre corps, le ravissant et l‘effrayant. Il reste habité, attaché, entravé, sorte de prison chimique. Ces signaux odorants de l’aimée qui variaient selon les heures, les activités, les positions et les formes d’étreintes, selon les sortes d’émotions qui la prenaient, qui perlaient différemment selon les zones cutanées, tantôt évanescentes, presque célestes, discrètes et florales, épicées et exotiques, marines et toniques, tantôt sexuelles et canailles, en partie universelles et en partie radicalement singulières, uniques voire monstrueuses, ne ressemblant à rien de déjà connu. On pourrait croire que les parfums humés, avalés en plongeant langue et narines au plus près des parties intimes, au plus près des viscères et des sucs sexuels, se ressemblent tous, une sorte de commun de la chair, et pourtant chaque fois que l’on s’y retrouve conduit avec amour, il s’en dégage un signal jamais perçu ailleurs, un signe profond, ténébreux, d’élection. Et, de fait, au creux du langage amoureux, chaque organisme exprime à sa manière – personnalise – les parfums des quatre éléments, terre, air, eau, feu, sous forme stagnante ou de courants d’air, ce qui représente une façon de se rendre accueillant, fécond pour la rencontre. Comme il a fouillé, reniflé pour identifier, toucher jusqu’à suffoquer la délimitation entre ces zones distinctes, antinomiques et complices, entre la part universelle et la part singulière, du plus animal au plus cérébral ou idéel, comme si une clé de la jouissance s’inscrivait dans cette démarcation flottante, partage entre nature et culture, à même chaque corps, chaque peau! Les odeurs les plus crues soudain partagées, devenant un marqueur d’une histoire commune, ont autant quelque chose de mort que de vif… Elles rendent accrocs à ce qui cherche à se saisir là, le plus nu de l’être, et se dérobe toujours, dans l’incommensurable du cul… Quand la brise éparpille à nouveau la pagaille des fragrances, en atténue les spécificités, brouille leurs identités, les évocations se troublent, prennent la forme d’un cortège regroupant vaguement l’ensemble des disparu-e-s auxquels il reste attaché, l’ensemble des êtres qu’il rêve encore d’approcher ou de conserver accrochés à son parcours intérieur, tous, flottant en bribes, en ombres olfactives dans l’atmosphère chargée de pollens. L’air devient palpable.

Il part en voiture, il a envie de rouler dans les routes de campagne, fenêtre ouverte pour avaler les bouffées d’aubépines, de magnolias, de pommiers, de paille humectée de rosée. Les phares balaient les allées conduisant à de vieux châteaux avec d’imposantes haies de piquées héraldiquement de fleurs charnues, chandelles échevelées dardées ou des frondaisons de marronniers couvertes de blasons triangulaires, pétales roses et blancs brodés ensemble. Les floraisons dans la nuit, sous la lune, absorbent les rais des phares et restent ensuite suspendues dans la nuit, fluorescentes, comme de l’écume figée. Les vastes émulsions d’infimes corolles de porcelaines vibratiles d’aubépines ou les cascades floues de grappes livides des robiniers voluptueux, dans leur abondance, ne tiennent plus à aucune branche, flottent dans la nuit, sans attache. Pavois chargé de références aux célébrations mariales. S’orientant par impulsion, grisé par un arôme salin que libèrent tous ces pétales, il se retrouve dans des chemins qu’il n’emprunte qu’à vélo, une ou deux fois l’an, pour se rendre à la mer, des chemins qui le relient au littoral. Il souffre soudain de tenir un volant de bagnole au lieu du guidon d’une bécane, de n’être pas, précisément, occupé à pédaler silencieux au long de ces itinéraires qui relient différents paysages qu’il aime traverser, physiquement et en esprit, feuilleter mentalement, dans ses tripes, dans sa tête. Ce feuilletage paysager constitue sa trame vitale.

Le revoici tapi sur la terrasse, à présent emmitouflé dans un plaid, verre de vin à la main. Les bords du jardin progressivement fondus dans la brume, à la frontière d’un infini. Il grignote des fruits secs, des gâteaux, tout son corps toujours ébranlé par un intense effort physique, qui s’éloigne et dont les effets s’atténuent très lentement, plusieurs heures de sport intense au soleil, à avaler le vent. Vidé, meurtri, organisme presque retourné comme une vieille chaussette, prêt à cracher ses tripes. La tête tourne dès qu’il se dresse trop vite. Peu à peu, absorbant le calme, il se reconstitue, les organes reprennent leur place, retournent à leur fonction normale. Il retrouve consistance et il entre dans ce passage savoureux où la souffrance s’estompe et, amadouée, assignée à une production positive, se métamorphose en bien-être. Il respire, se fait poreux pour mieux capter les émanations bienfaitrices du jardin, brises fraîches qui le strient de consistances nouvelles. Une impression de porosité salutaire qu’accentue le vin rouge qu’il écluse lentement, à petites gorgées distantes, fruité, dont les arrière-goûts libèrent des touches terreuses et florales, une acidité rocailleuse, presque polie, qui le met au diapason de ce qui se dégage de l’ensemble du coin de verdure où il gît – des végétaux printaniers, des couches végétales décomposées au sol par l’hiver, des semences en suspension dans les airs, de la terre retournée du potager, des plumes d’oiseaux et poils de mammifères de passage, des carapaces d’insectes et coquilles d’escargots, d’os séchés de carcasses -, humecté par le soir qui monte. Et cette amorce d’un récit que le vin dépose dans l’arrière bouche répond aux arômes respirés avant chaque goulée et qui le baladent, vaguement, et pourtant avec certitude, dans des forêts d’eucalyptus – ou de bonbons de l’enfance parfumés avec cette essence -, dans des froufrous de pivoines plantureuses, poussées à l’ombre d’autres buissons. Les ivresses mystérieuses, intérieures et extérieures, se rejoignent, s’étrangéifient, plutôt qu’elles ne s’élucident. A travers elles s’exprime une dimension du vivre qui ne s’épuise pas, ne se laisse pas réduire à un principe, à un produit. C’est presque rien, mais toujours immense.

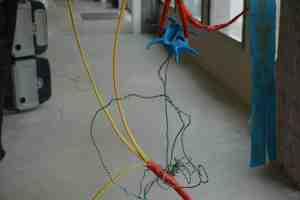

Il est bien là dans son terroir, son territoire. Même si ces grands-parents et arrières grands-parents habitaient d’autres villages, d’autres régions, ce n’était pas tellement loin. Alors que la société est agitée par les démons du lieu de naissance et de l’identité qui s’y forgerait et donnerait droit à la propriété du sol national – source d’un même sang !- , source de la xénophobie attisée inconsciemment par les responsables politiques enivrés par le pouvoir malsain qui consiste à exclure et rejeter de plus en plus, à tour de bras, mais aussi à fignoler mécanismes et procédures qui déclassent des êtres humains en nombre de plus en plus imposant, qu’est-ce que cette immersion vespérale dans ce fragment à vif de son terroir lui procure comme identité ? Comme certitude sur soi et les autres, à quoi se résume la question de l’identité ? Dans ce bout de terroir où les espèces vivantes, animales et végétales, sont soumises à la dynamique négative d’une grande extinction dont la force est la même qui, ailleurs, organise l’esclavage de l’économie de marché et l’exclusion de catégories toujours plus grandes d’humains disqualifiés. Mais, à vrai dire, pour être honnête, rien, ça ne procure rien que méfiance, d’être sur son bout de terre prétendument à soi ! Ca pourrait éveiller le désir d’y rester toujours et de le défendre aveuglément contre toute intrusion étrangère. Il sent que les racines dont il dépend drainent vers lui autant de toxicité que de ressources positives. Dans le calme relatif du soir – aussi une construction culturelle, littéraire, iconographique, ce crépuscule censé être la rivière calme où l’on vient étancher les soifs du jour laborieux –,il ressent la colonisation capitaliste des moindres de ses espaces intimes, des lieux singuliers de ressourcement, de façon aigue. Il peut comparer son terrain identitaire, son théâtre de souches instables, jamais fixées une fois pour toute, à une surface indistincte où il s’échoue en éléments disparates ou contours d’éléments manquants, revenant sans cesse à la tâche irréaliste de constituer un tout cohérent, fonctionnel, de monter et assembler des éléments provenant d’histoires multiples, issues autant de trajectoires étrangères croisant la sienne que du milieu même de son fil narratif, sa propre moelle, et ça ressemblerait, d’une certaine manière, à une installation de Julien Creuzet, toute la distance de la mer, pour que les filaments à huile des mancenilliers nous arrêtent les battements de cœur… Se braquer sur cette question d’identité, la voir vraiment, plutôt que la postuler résolue en une affirmation tribale, c’est vivre parmi les débris d’une explosion en plein vol, retombés, charriés au sol par le vent, les inondations, se mêlant à d’autres sédiments, inconciliables, amorçant des combinaisons improbables. Une archéologie de catastrophes dont les restes se combinent, se séparent, se recombinent selon les glissements de terrain. Un milieu où il faut sans cesse procéder au collage-montage de ce qui se présente, comme ça vient, pour qu’un peu de sens se mette à agir, impulser une orientation, au minimum une respiration qui balise un chemin. Des objets industriels, des objets de la nature (au même titre que le nid de troglodyte trouvé au jardin), des objets mentaux, en recompositions comme aléatoire, pris dans des fils, des tentatives de nouages entre l’inanimé et l’animé, matières inertes et tissus vivants, des souvenirs et leur duplication artificielle. Des objets industriels s’agencent et esquissent la possibilité d’une danse, d’une échappée, comme ce vêtement de chantier déployé comme une voile, emmanché à une planche de triplex, incurvée. Résurgence d’un geste sculptural présent depuis des siècles dans l’histoire de l’art, mais dépouillé, interprété avec presque rien, des matériaux sans aucune distinction. D’autres formes se trouvent accolées et affichent la plus grande stérilité, en tout cas momentanée, peut-être qu’au fil des années, quelque chose prendraentre la banquette d’un avion et un corail déraciné, ce morceau d’une machine inventée pour voler et voyager, traverser les airs, exporter ses modes de vies en visitant les contrées lointaines, et ce bout d’entrailles marines malades, contaminées par le tourisme, la consommation polluante qui se répand partout, dans les sillages aériens. Comment vont-ils s’accoupler ? Des fils, des câbles, du taffetas relient les différents bouts de matières rapprochés, évoquant autant l’artisanat que le bricolage professionnel, électrique, électronique. Des sortes d’attèles, de pansements, des circuits comme pour faire passer un courant hypothétique. L’ensemble est une sorte d’ilots qui forment des réseaux indépendants, mais parcourus d’imperceptibles nerfs très fins et souples, colorés parfois. Des mises en réseaux qui peuvent autant guérir, indiquer des agencements régénérateurs que raconter des courts-circuits irréparables, des appariements sans espoir et propager une toxicité endémique, à un niveau ultime, de non-retour, sans déclencher aucune alerte. L’océan qui servait de réservoir de vies pour les cultures qui s’en nourrissaient, entretenaient aussi des existences mortelles, mais qui avaient un rôle à jouer dans l’ensemble de l’écosystème, il s’agissait d’organismes dont le poison instruisait, avec lequel on grandissait, apprenant le récit de leurs forfaits, dangereux ou utiles. Il s’agit du mancenillier et de la galère portugaise, un arbre et un animal prolixes en contes et légendes. Apprendre leur rôle de poison aidait à se représenter un monde différencier. En outre, les racines du mancenillier est très utile pour lutter contre les érosions, maintenir les berges solides. La galère portugaise est un animal marin au venin excessivement dangereux pour les humains. Venin urticant qui, dans son écosystème normal, équilibré, lui permet d’attraper sa nourriture. Ce n’est qu’au contact de l’humain que son outil naturel se mue en problème. Cet animal vit « en colonies de millions d’individus au gré des vents et des marées. Son nom scientifique physalis, signifie « vessie » en grec, mais elle est bien plus connue par son nom vernaculaire de galère portugaise, réminiscence d’un petit voilier de l’ancien empire maritime. Son corps translucide, de la taille d’une main, sert de flotteur, la maintenant à la surface de l’océan, tandis que ses tentacules plongent à plusieurs dizaines de mètres sous la mer. » (Guide du visiteur). Si ces espèces naturelles, vénéneuses, dans leur environnement normal, sont parties prenantes d’un équilibre entre bénéfique et toxique, l’installation de Julien Creuzet raconte que l’homme, dans la manière de diffuser industriellement ses poisons, a rompu tous ces équilibres et libère les composantes empoisonnantes de la biosphère transformées par ses soins. La mer devient une immensité de plastiques nocifs, striée d’une sorte de système nerveux qui diffuse partout, de rive à rive, de littoral à littoral, le poison mortel de l’exploitation à outrance des ressources naturelles exténuées, malades, ne transmettant plus que maladies. C’est ce qu’évoquent les galères portugaises figurée sen poches transparentes, artificielles, chiffonnées, jonchant le sol de l’espace d’exposition. Leurs filaments se propagent et entreprennent de couvrir toute l’étendue. Invasion impérialiste de déchets préparant le terrain d’une grande extinction. (PH)