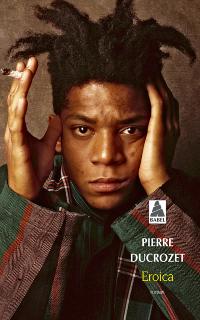

Le troisième roman de Pierre Ducrozet porte le titre d’un

tableau de Jean-Michel Basquiat, le peintre américain mort en 1988 à 27 ans –

comme une rock star. Eroica, le

livre, est inspiré par la vie d’un créateur à la trajectoire éblouissante, qui

a brûlé sa vie et son talent avec une folle dépense d’énergie, payant en fin de

parcours un prix auquel les collectionneurs n’auraient pas estimé ses œuvres.

On connaît l’issue, tragique. C’est pourtant l’extrême vitalité de l’homme qui

transparaît à travers des pages que l’écrivain a mise au diapason de son

personnage.

Comment en êtes-vous

arrivé à Basquiat ?

Dans mes deux premiers

livres, je ne m’étais pas posé la question du sujet et là, je me suis dit que

cela m’aiderait de prendre appui sur une matière réelle pour ensuite décoller

vers la fiction. J’admire et l’aime l’œuvre de Basquiat, ainsi que la personne.

C’était déjà un personnage romanesque : il est complexe, il est contradictoire,

parfois il est génial, parfois il est agaçant, il est d’une grande innocence et

en même temps d’une grande ambition, d’une grande lucidité. Ensuite, l’idée qui

préside au livre, c’est de laisser l’écriture se faire contaminer par la

peinture, et voir ce que ça peut donner : un puzzle à la fois éclaté et,

j’espère, composé. Jusqu’à présent, c’était surtout la musique qui m’avait

influencé et elle reste importante. Mais je voulais voir ce que la peinture

pouvait faire à mon écriture. A la fin, je me suis rendu compte aussi que je

voulais sans doute, inconsciemment, prendre un peu de l’énergie de Basquiat.

L’écriture du roman

paraît être à la fois fulgurante et perforante. Ces deux mots vous semblent-ils

adaptés ?

Si c’est ça, c’est que

ça a fonctionné. Il fallait que ce soit fulgurant comme il l’était dans sa

peinture et dans sa vie. Perforant, c’est intéressant, parce qu’il y a l’idée

d’ouvrir la peau, d’ouvrir le corps, qu’on retrouve souvent chez lui. Il sent

que son corps ne tient pas complètement et il essaie de recoller les morceaux.

Il y a toujours des morceaux d’os qui se baladent dans ses toiles.

Par ailleurs, c’est

un peintre qui intègre les mots à ses tableaux. De quoi séduire un

écrivain ?

En fait, il est aussi

musicien et écrivain. Il commence en taguant des mots, comme un poète. Et

toutes les toiles sont marquées de mots captés ici ou là, à la télé, dans des

conversations. Pour moi, c’est le peintre Internet avant l’heure : il met

tout en réseau. Ça peut être Vasco de Gama parce qu’il a ouvert un livre, et il

le met en relation avec le pétrole, avec le maxillaire, avec tous les éléments

du réel. C’est la définition de la modernité, de notre monde, et il est le

premier, dans l’histoire de la peinture, à faire entrer le réel de plein fouet

dans la toile.

Ce réel est

envahissant jusqu’à devenir douloureux. Vous le montrez submergé par tout ce

qui se passe autour de lui…

Il est extra-voyant,

il entend tout, je dis qu’il est un chaman. C’est presque impossible à vivre et

la drogue lui sert à se déconnecter, ou plus exactement à mettre une couche

entre lui et le réel, ce qui permet de le rendre supportable.

En parlant de sa vie,

vous intégrez de nombreux personnages, en particulier Andy Warhol. C’était

essentiel ?

Le troisième roman de Pierre Ducrozet porte le titre d’un

tableau de Jean-Michel Basquiat, le peintre américain mort en 1988 à 27 ans –

comme une rock star. Eroica, le

livre, est inspiré par la vie d’un créateur à la trajectoire éblouissante, qui

a brûlé sa vie et son talent avec une folle dépense d’énergie, payant en fin de

parcours un prix auquel les collectionneurs n’auraient pas estimé ses œuvres.

On connaît l’issue, tragique. C’est pourtant l’extrême vitalité de l’homme qui

transparaît à travers des pages que l’écrivain a mise au diapason de son

personnage.

Comment en êtes-vous

arrivé à Basquiat ?

Dans mes deux premiers

livres, je ne m’étais pas posé la question du sujet et là, je me suis dit que

cela m’aiderait de prendre appui sur une matière réelle pour ensuite décoller

vers la fiction. J’admire et l’aime l’œuvre de Basquiat, ainsi que la personne.

C’était déjà un personnage romanesque : il est complexe, il est contradictoire,

parfois il est génial, parfois il est agaçant, il est d’une grande innocence et

en même temps d’une grande ambition, d’une grande lucidité. Ensuite, l’idée qui

préside au livre, c’est de laisser l’écriture se faire contaminer par la

peinture, et voir ce que ça peut donner : un puzzle à la fois éclaté et,

j’espère, composé. Jusqu’à présent, c’était surtout la musique qui m’avait

influencé et elle reste importante. Mais je voulais voir ce que la peinture

pouvait faire à mon écriture. A la fin, je me suis rendu compte aussi que je

voulais sans doute, inconsciemment, prendre un peu de l’énergie de Basquiat.

L’écriture du roman

paraît être à la fois fulgurante et perforante. Ces deux mots vous semblent-ils

adaptés ?

Si c’est ça, c’est que

ça a fonctionné. Il fallait que ce soit fulgurant comme il l’était dans sa

peinture et dans sa vie. Perforant, c’est intéressant, parce qu’il y a l’idée

d’ouvrir la peau, d’ouvrir le corps, qu’on retrouve souvent chez lui. Il sent

que son corps ne tient pas complètement et il essaie de recoller les morceaux.

Il y a toujours des morceaux d’os qui se baladent dans ses toiles.

Par ailleurs, c’est

un peintre qui intègre les mots à ses tableaux. De quoi séduire un

écrivain ?

En fait, il est aussi

musicien et écrivain. Il commence en taguant des mots, comme un poète. Et

toutes les toiles sont marquées de mots captés ici ou là, à la télé, dans des

conversations. Pour moi, c’est le peintre Internet avant l’heure : il met

tout en réseau. Ça peut être Vasco de Gama parce qu’il a ouvert un livre, et il

le met en relation avec le pétrole, avec le maxillaire, avec tous les éléments

du réel. C’est la définition de la modernité, de notre monde, et il est le

premier, dans l’histoire de la peinture, à faire entrer le réel de plein fouet

dans la toile.

Ce réel est

envahissant jusqu’à devenir douloureux. Vous le montrez submergé par tout ce

qui se passe autour de lui…

Il est extra-voyant,

il entend tout, je dis qu’il est un chaman. C’est presque impossible à vivre et

la drogue lui sert à se déconnecter, ou plus exactement à mettre une couche

entre lui et le réel, ce qui permet de le rendre supportable.

En parlant de sa vie,

vous intégrez de nombreux personnages, en particulier Andy Warhol. C’était

essentiel ?J’ai passé beaucoup de temps sur Warhol parce qu’il me fascinait et que je voulais faire entendre sa petite voix. Leur histoire est très belle et très importante pour les deux. Ils parlent beaucoup, jusqu’au moment où Basquiat pense que Warhol est en train de le vampiriser, ce qui n’était pas forcément le cas. Warhol mourra sans qu’ils se soient réconciliés, et Basquiat en est inconsolable.