C’est Sacha Guitry qui raconte (je le cite de mémoire) :

« J’écris une lettre à Madame X. J’en écris le brouillon, le corrige, je le passe au propre, je jette le brouillon à la corbeille, et je fais poster la lettre. Une heure après, je sors le brouillon de la corbeille et le relis. J’en suis insatisfait. Je le corrige, puis le rejette à la corbeille, apaisé.»

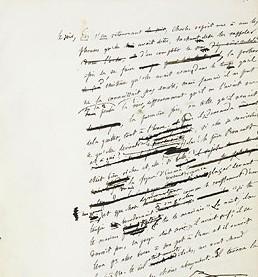

Sacha Guitry n’était pas le seul auteur assidu au travail de correction, même gratuit. Ils sont nombreux dans le club, et je crois me souvenir que les manuscrits de Flaubert ou de Victor Hugo ont désespéré plus d’un claviste.

Il n’y a là rien d’ahurissant : écrire, c’est se relire. Et récrire. Les écrivains sont d’abord des récrivains.

J’en suis convaincu, mais j’ai du mal à en convaincre les autres. On me demande parfois combien de temps je mets à écrire une nouvelle. Je réponds la vérité : ça peut varier entre trois nuits et dix-huit mois. Il m’a fallu trois nuits (une d’écriture, deux de corrections) pour pondre « La route de la soie », qui figurera dans le prochain recueil, mais je la connaissais presque par cœur avant de l’avoir commencée : j’y pensais depuis des mois. J’ai mis près d’un an à écrire une nouvelle comme « Un éléphant de Pattaya », tant le sujet était difficile (la prostitution des très jeunes filles), tant le traitement était périlleux. La nouvelle figurera également dans le prochain recueil. J’ai mis dix-huit mois à écrire « Le passage du Sphinx » tant le bon rythme était dur à mettre au point. La nouvelle figurait dans le précédent recueil « L’Étage de Dieu ». Dans les deux derniers cas, j’ai mis beaucoup plus de temps à récrire le texte qu’à l’écrire jusqu’au mot « fin ».

Souvent, on ne me croit pas. On tente alors une question de contrôle : « Et votre roman, le Vertige des auteurs, combien de temps avez-vous mis à l’écrire ? » La vérité est encore plus simple, le ratio est toujours le même : quatre mois d’écriture, huit mois de relecture et réécriture. Et deux personnes qui m’ont apporté sur le manuscrit un regard attentif peuvent en témoigner.

Cette seconde partie du travail n’est pas moins glorieuse que la première, au contraire. C’est là que l’idée devient texte. C’est là que se cristallise le style de l’auteur.

Il m’arrive encore d’être juré dans des concours de nouvelles — de plus en plus rarement, car je suis un juge exécrable. Je suis parfois stupéfait par la faiblesse d’écriture de certaines nouvelles que l’on me propose. Encore plus stupéfait quand elles plombent une idée forte ; car il y a souvent d’excellentes intrigues chez les auteurs amateurs. Mais l'écriture ne leur donne pas leur chance.

En les lisant, je pense à ces convives timides qui tentent de placer une histoire drôle dans le brouhaha du dessert : ils bâclent le récit, le dévident sans rythme, sans clins d’œil, pressés d’atteindre la chute avant qu’on ne la leur gâche. Je ne parle même pas des fautes d’orthographe ou de grammaire, ni des répétitions, parfois d’une ligne à l’autre, ni de la surabondance des verbes mous. Ce qui me chagrine le plus, ce sont ces descriptions si superficielles dont on achève la lecture sans avoir imaginé aucune image, ces dialogues qui passent d’une langue empruntée à une autre qui se voudrait populaire et n’est que minimale. L'auteur semble pressé d'en finir, pressé de tuer son idée. Comme s'il n'aimait pas vraiment écrire.

Dès qu’on se pose la question « Mais combien de fois a-t-il relu son texte ? » le plaisir est mort. Surtout quand on devine la réponse. J’arrête alors la corvée, et j’écris « Pourquoi devrais-je lire ce texte que vous n’avez même pas relu ? ». Et je sens alors monter, en une étrange pulsion rancuneuse, l’âme des profs vachards que j’ai toujours détestés. Je ne suis pas très fier de ma franchise, mais elle me paraît nécessaire.

Ce travail de réécriture paraît simple à décrire ; il est en réalité complexe, fragile, aléatoire. Après cinq ou six lectures, on connaît son texte par cœur, on croit le relire, c’est faux : la première phrase d’un paragraphe déclenche les suivantes, c’est la mémoire qui lit, se contentant d’aller chercher les mots qui lui font défaut.

Chaque auteur a ici sa technique. La mienne est un peu mécanique : j’alterne les lectures rapides, continues, (ou par chapitres, dans le cas d’un roman) qui permettent de rester sensible au rythme du texte, d’en repérer les passages trop languissants ou trop expédiés, et les lectures besogneuses, très fractionnées, ou je lis chaque paragraphe comme s’il s’agissait d’un billet. Parfois, la neuvième lecture (rythme) m’obligera à censurer les précisions, les incidentes apportées à la huitième (fractionnée). J'essaie de laisser passer quelques semaines avant chaque double relecture. Souvent, je me lance, en parallèle, dans l('écriture d'une autre nouvelle.

Désespérant ? Non, c’est ce qui rend le travail de relecture amusant. Encore faut-il aimer…

À

l’arrivée, un texte bien corrigé et re-corrigé doit donner l’impression d’avoir été écrit au fil de la plume. En écrivant cela, je pense à la légende du grand coureur cycliste Hugo Koblet qui,

avant de gagner détaché une classique ou une étape, perdait quelques secondes pour se recoiffer avant de franchir la ligne d’arrivée : il voulait, suprême élégance, donner l’impression de

n’avoir pas souffert.

J'en suis encore très loin. Et d'abord, où est-elle, cette ligne d'arrivée ?