Le livre commence par " elle ne sait pas comment elle s'appelle. Elle ne sait pas en quelle langue sont ses rêves."

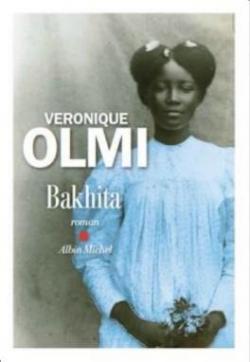

Il est probable que je n'aurais pas lu ce livre si une personne avisée ne me l'avait pas offert, lectrice rétive que je suis aux histoires qui me révoltent et me découragent de l'humanité. Pour autant ma première réticence ne suffit pas à expliquer ma difficulté à entrer dans l'émotion de l'histoire. Il m'aura fallu les 150 premières pages … En cause, la prouesse littéraire de l'auteur d'écrire comme pense parle ressent Bakhita, cette petite fille de 7 ans, arrachée à son village du Darfour en 1876 pour être vendue comme esclave sur un marché soudanais, puis devenir une jeune femme entrant dans les ordres en Italie et finir canonisée en 2000 par le pape Jean-Paul II. Comme dit l'auteur, Véronique Olmi, «pour qu’une histoire soit merveilleuse, il faut que le début soit terrible» !

Comme la petite, dans la période africaine, je me suis sentie perdue dans les paysages, dans les personnages, dans l'horreur des évènements. La petite grandit au contact de l'homme-animal. C'est factuel et désincarné. Il n'y a pas de place à la tristesse ou à l'apitoiement, ce ne sont pas des émotions de survie. Tout s'enchaîne sans se déchaîner (mauvais jeu de mots). Il me faudra la terrible scène du tatouage pour être piquée au vif. Je réalise la pudeur dans la violence, sinon ce serait insoutenable. Et je me demande où est contenu l'insoutenable ?

J'ai apprécié que le rythme s'accélère en Italie, il s'accélère comme il s'humanise. Elle n'a que 13 ans. Il est doux alors de rencontrer enfin Bakhita, grâce au regard des autres. Celui des enfants. Qui est aimé des enfants a été aimé et a de l'amour en soi. La maman de Bakhita a eu peu de temps, mais elle a bien travaillé.

Dans le temps de la solitude au couvent vénitien (à partir de 1889), j'ai été touchée par les digues de la survie qui s'effondrent. Pleurer. Enfin pleurer. Là encore Bakhita ne fuit pas devant la sidération. Ne pas fuir, comme si la détresse de l'esclave devenait sa force. Et enfin accéder à son désir le plus profond, l'autorisation d'aimer.

J'ai loué l'église catholique pour sa tolérance et ses actions évangélisatrices par la rédemption des esclaves. Et je m'arrête là. La vérité unique de l'église reste âpre. Aucun attachement autre qu'à Dieu n'est toléré. Sa vie de religieuse serait trop facile ...

Doit-on remercier la propagande mussolinienne de l'avoir forcé à se souvenir pour relater son histoire ? Peu m'importe. Question d'époque. Je retiens surtout les effets de la verbalisation. Je me demandais où était contenu l'insoutenable. Dans son corps bien évidemment. La souffrance de son histoire, tant qu'elle n'est pas verbalisée, extériorisée, fait office de moteur. Sortir du mal à dire permet de s'effondrer. Enfin. Et son corps n'a plus l'énergie d'avant. Comme vidé. Le corps bétonné permettait de tenir à distance pour tenir debout. L'histoire racontée, le corps s'effondre et la vie reprend ses droits : parce que son histoire ne lui appartient plus, Bakhita n'est plus le produit de son histoire. Bakhita est. Coûteuse rédemption.

Béatifiée puis canonisée par Jean-Paul II, sainte Joséphine Bakhita est aujourd’hui vénérée au Soudan.

J'ai eu le privilège, il y a un mois, de passer deux journées avec Igor Rothenbühler, fameux thérapeute social, intervenant notamment au Rwanda pour la réconciliation entre tutsis et hutus. Que de héros anonymes oeuvrant au quotidien pour cautériser des plaies béantes et suintantes. L'Afrique sacrifiée, la femme sacrifiée, l'enfance sacrifiée, des peuples sacrifiés au nom de leurs croyances et de leurs différences, et des générations marquées pour des décennies. Bakhita est aussi une biographie de notre triste actualité humaine mondiale.

Quelques informations pratiques sur ce livre.

La biographie de l'Auteur