Quand les voies des imaginaires questionnent « la mondialité »

Sophie Ravion D’Ingianni

Ce texte qui est une partie de la conférence que j’ai réalisée au 50 me congrès de l’AICA à Paris sera publié sur le site de l’AICA Caraïbe du Sud en deux fois. Il s’agit ici de la première partie.

Le titre de ma communication demande en premier lieu quelques explications que je vais vous donner.

Le terme de mondialité a été employé par Édouard Glissant à plusieurs reprises dans ses ouvrages le « Tout monde »[1] et « La poétique de la relation »[2] et dans certaines de ses interviews.

Pour l’auteur Martiniquais, qui nous a quittés en 2011, le terme de « mondialité » est à comprendre comme l’envers de la mondialisation. Seuls les lecteurs non suffisamment attentifs à la précision de Glissant quant à l’appréhension des phénomènes contemporains, peuvent faire la confusion entre son regard sur la mondialisation et sa conception toute particulière de la « mondialité ». On pourrait même considérer là, deux termes antinomiques dans l’esprit de l’écrivain, puisqu’il y est revenu à maintes reprises, notamment dans ses derniers essais.

Si la mondialisation est bien un état de fait de l’évolution de l’économie, des cultures et de l’histoire, et qu’elle procède d’un nivellement par le bas, « la mondialité » est au contraire, cet état de mise en présence des cultures, état vécu dans le respect du divers, autre notion chère à Glissant.

Le terme de « mondialité » – qui chez l’auteur réagit comme un concept – ce terme désigne donc un enrichissement intellectuel, spirituel et sensible plutôt qu’un appauvrissement dû à l’uniformisation que nous ne connaissons hélas trop.

C’est en ce sens que je vais présenter mes réflections et mes approches théoriques, mes expériences et mes questionnements face aux contextes historiques de l’art, d’ici et d’ailleurs, sur certains chemins, au contact et en relation, avec quelques œuvres et les imaginaires d’artistes caribéens et d’Amérique Latine, en diaspora ou travaillant dans leur pays ; artistes conscients des effets et des facteurs des migrations, des différences, des frontières, de la question de l’insularité, d’un ailleurs et de certaines singularités.

Mais avant cela, il me semble nécessaire de rappeler que l’histoire de l’art, l’esthétique et la critique ont été durant des siècles empreintes d’universalité mais aussi d’eurocentrisme.

Même si la notion d’esthétique est une invention récente qui a pris sa signification moderne au XVIIIme siècle, et comme le propose Marc Sherringham dans son ouvrage, Introduction à la philosophie esthétique,[3] le mot esthétique a été utilisé pour la première fois en 1750, par Baumgarten, comme titre d’un ouvrage consacré à la formation du goût.

L’esthétique – dont l’origine peut-être où est pour certains platonicienne – est faite de polémiques, voire de controverses qui permettent aujourd’hui d’offrir des alternances, de créer des modes de liaisons irréductibles à une unité recouvrante, à « une totalité close » pour reprendre une terminologie deleuzienne, qui montrerait combien il s’agit d’articuler la pensée à la vie, et de penser leur rencontre disjonctive comme l’irruption d’une création fragmentaire mise en exil.

Le monde de l’art a donc, depuis les années 1989 – date de la chute du mur du Berlin – le monde de l’art a explosé : il s’est ouvert à une pensée liée aux différentes cultures, au métissage, à une vision multiple des esthétiques contemporaines et à une reconnaissance de nous-même, en tant qu’historiens, critiques d’art ou commissaires d’exposition. Les territoires artistiques semblent glisser les uns sur les autres, les œuvres flotter, errer ou vagabonder dans divers lieux d’expositions. Me vient à l’esprit ce court passage de Michel Maffesoli dans son ouvrage : du nomadisme. Vagabondages initiatiques, je cite : « Le voyage comme « déterritorialisation douce » ainsi que l’indique Baudrillard, est bien le pendant de l’instabilité induite par le tremblement. Dans cette image d’un territoire précaire impulsant le désir de l’exil, et peut-être même l’exil du désir, on retrouve la dialectique sans conciliation du nomadisme et de la sédentarité. Les deux s’annulent en un monde flottant. »[4]

Regardons et expliquons de plus près notre propos à partir des Amériques, du « Nouveau Monde », ainsi appelé par opposition à « l’Ancienne Europe », où la question des migrations et de l’autre s’est posée. Tzvetan Todorov, en retrace l’histoire et l’aventure dans son ouvrage : La conquête de l’Amérique. La question de l’autre.[5] C’est un livre essentiel, publié en 1982 qui propose à travers l’étude de la découverte de l’Amérique, d’analyser la rencontre du « Je » avec « l’Autre ». En relatant l’évocation de la Conquista, Todorov, avec différents épisodes historiques qui ont une valeur paradigmatique – car il s’agit d’une rencontre la plus intense de l’histoire qui aboutie à une hécatombe sans précédent qu’il qualifie de « génocide » – Todorov explique, comment Christobal Colon (qui est l’archétype éponyme du colonisateur indifférent aux sorts des autochtones), comment Christobal Colon rencontre les Amérindiens, frappé par leur nudité qu’il assimile à leur supposée absence de culture, de coutumes et de religions. L’autre, qu’il considère aussi comme un être sans identité, répond au mythe du bon sauvage qu’a forgé, durant de longs siècles, l’Occident. Finalement, propagation de la foi chrétienne et esclavage se retrouvent indissociablement liés dans le regard colonial de la découverte de l’Amérique et s’accompagne simultanément d’une révélation et d’une négation de l’altérité.

Aujourd’hui, on ne peu pas parler de rejet systématique du passé, mais encore moins d’adhésion au présent, sans faire pour autant confiance à l’avenir. Ce que ces Amériques – qui ne sont pas seulement latines en ce qui concerne certaines îles des Caraïbes insulaires – Ce que ces Amériques ont inventé sont des formes de civilisations pleinement originales, dans lesquelles la pluralité est affirmée non comme une fragilité provisoire, mais comme une valeur constituante. Ce paradigme se retrouve décliné sur la scène artistique, avec des vas et viens, des allers et retours d’artistes qui quittent leur pays et paysages pour tisser, filer des éléments divers, empruntant tout à tour les trames qu’ils rencontrent et qu’ils choisissent dans l’horizon ouvert des possibles.

Justement, nous allons voir, avec quelques rencontres d’artistes, quel est ce « Je » qui pourrait se maintenir dans le ballotement des vagues d’une identité plurielle, dans les voies des imaginaires qui questionnent « la mondialité ».

Dans les Caraïbes, la question du lieu reste majeure. Il s’identifie par des lignes de fracture (l’archipel) et des points de convergences issus de son histoire, de ses cultures, de ses langues diverses et de sa géographie complexe. En effet, des détroits, des passages maritimes, mettent en rapport autant d’univers différents des uns des autres.

La mer, qui facilite les échanges et les migrations dans cette petite région du globe, la mer avec une circulation faite de vas et viens, d’itinéraires circulaires, d’entrecroisements ; la mer est un vecteur permanent dans cette zone. Ce pouvoir de la mer, sorte de ricochet géographique, nous le trouvons dans de nombreux travaux d’artistes : ceux de Tony Capellan, en République Dominicaine ; de KCHO et Sandras Ramos à Cuba. Chez ces artistes, dont nous approcherons leur travail, tout concourt à faire de la mer un espace sensible, un lieu de litiges potentiels sur lequel se greffent et se focalisent les problèmes de voisinage, de migration et de souveraineté.

Tony Cappelan République Dominicaine

Mais aussi, dans l’espace des Caraïbes, les propos des artistes se déplacent vers les problématiques liées aux effets de la décolonisation, de l’identité, de l’intégration des diasporas et des exclus. L’art actuel dans ces régions se caractérise par un goût prononcé pour la citation, l’hybridité : des postures quelquefois difficiles à interpréter. Cependant, contribuer à renforcer le sens de l’œuvre, c’est attirer vers elle, un « regardeur » plus actif.

Nous allons partir d’un lieu que je connais bien, la Martinique – pays où je vis depuis plus de 20 ans – pour rencontrer dans un premier temps, le travail de deux artistes, Louis Laouchez et Serge Hélénon, qui a eux deux ont fondé en 1970 à Abidjan, l’École Négro-Caraïbe. Ces artistes, d’origine martiniquaise, ont été formés en Martinique puis en France. Tous deux s’exileront en Afrique, à la recherche de leur identité multiple. L’école Négro-Caraïbe prône ses soubassements et les syncrétismes d’une culture négro-caribenne. Elle transporte, comme le dit Serge Hélénon – je cite : « ce qui est notre culture originelle. Nous ne sommes pas africains, mais nègres de la diaspora, nègres de tous les continents, nègres de tous les milieux ».

Louis LAOUCHEZ, Lagen Fès epi sida, 2007, 87 x 58 cm, technique mixte

Louis Lachouez, après vingt ans d’exil en Afrique retourne une première fois en Martinique en 1975 et il y reviendra définitivement en 1984. Ces œuvres sont l’alchimie de l’identité de trois mondes : L’africain, l’européen et le caribéen. La mémoire de ces trois cultures et leurs identités sont l’épicentre autour duquel L. Laouchez enroule des chemins. Une suite de trajets qui relie des expériences accumulées par l’artiste, des lieux et de nombreux signes qui écrivent la genèse de ses identités multiples.

Ses peintures assez matiéristes se construisent avec des couleurs crues et des matériaux faits de glaises, de cendre, de kaolin ou de génipas, de pigments ocre et blanc corail et de fragments dispersés. Ici, le collage d’une poche de jeans, vient rappeler l’universalisme du monde actuel que l’artiste confronte avec des signes sur la partie blanche du tableau.

Une série d’œuvres réalisées sur écorce d’arbre ramenées d’Afrique se caractérisent plus vers un art rupestre. Louis Laouchez dessine à l’aide d’un « pyrographe »[6], qui brûle le support pour donner place à des figures élancées et noircies qui rappellent la statuaire africaine.

Louis LAOUCHEZ, La photographie du Martiniquais, 2007, 244 x 122 cm, écorce gravée

Les œuvres ressemblant à des totems manifestent toute la verticalité des peuples : à la fois enracinement et élancement. L’artiste a dépouillé l’arbre de ses branches et de son écorce, dépouillé l’arbre de sa peau pour le transformer en idée.

L’œuvre de Serge Hélénon, quant à elle, a été aussi influencée par l’Afrique, l’Europe et la Caraïbe. Il passera 24 ans en Afrique, périodes ponctuée par des allers retours entre Nice, où il vit, et la Martinique où il séjourne.

A partir de la récupération de matériaux hétéroclites (clous, bois, caisse, couvercle de boites en aluminium, bout de tissus, pneus…) l’artiste les associe, les combine, les assemble et les peint.

Serge HELENON, Tabernacle en mitan, technique mixte

1993

Ces œuvres trouvent leurs références dans les constructions précaires de la Martinique (les quartiers de Trénelle, Texaco ou Volga plage …) et les baraquements d’Afrique, constructions de fortune inspirées par le concept que développera l’artiste dans son travail : « expression bidonville ». Le bidonville est un espace notable actuel de notre société contemporaine, si l’on pense aux jungles de Calais, à tous les camps de réfugies, à Haïti et ailleurs.

En Martinique, le bidonville est rattaché à l’histoire du pays. Quand l’île passa de la société d’habitation-plantation à la société post-agricole en 1961 – où de nombreux travailleurs du tertiaire dans les plantations de canne à sucre s’installèrent dans les périphéries urbaines – se développa sur l’île aux proximités de Fort de France, un habitat spontané où le génie populaire du Martiniquais, en exode sur sa propre île, s’exprima pleinement.

Dans l’entreprise de l’École Négro-Caraïbe, nous pourrions en effet voir le point de départ du cheminement de ces deux artistes pour aider à interpréter cette vaste formation culturelle et artistique, des Amériques noires, produite par des descendants des esclaves amenés depuis l’Afrique.

L’œuvre de ces deux artistes de L’École Négro-Caraïbe traduit la richesse d’expériences esthétiques et humaines du à leur migration, qui, grâce à un questionnement frontal de la diversité, valorise les éléments d’interprétation d’un vaste ensemble culturel devenu des témoins visuels.

L’œuvre de ces artistes illustre bien les propos de l’anthropologue Christine Chivallon dans son ouvrage : La diaspora noire des Amériques. Expériences et théories à partir de la Caraïbe, quant elle écrit : « La tournure prise par la vision d’Édouard Glissant (1981,1990) indique l’émergence d’une nouvelle conception de l’identité. Celle-ci exprime en fait le passage d’un modèle centré de la communauté (unité, mémoire, territoire), que Glissant estime absent aux Antilles, à un modèle décentré (ouverture, changement, déracinement) qui serait le résultat de l’expérience vécue dans l’univers des plantations »[7].

L’École Négro-Caraïbe est fondatrice, avec d’autres mouvements et artistes, de l’art moderniste en Martinique. Elle a modelé l’art d’une époque avec des transferts artistiques et culturels qui ont été les résultats volontaires de déplacements physiques et symboliques. De retour sur l’île d’origine ou en France, la nature conjoncturelle du déplacement de ces artistes met à l’épreuve la création et l’inspiration de leur travail.

En Martinique, deux jeunes artistes actuels Mickaël Caruge et Hervé Beuze, tout en restant dans leur île, vont créer des lieux imaginaires et bien réels, des alliances de l’ailleurs et du possible dans un espace créolophone.

Le premier est un artiste à temps complet, situation très difficile dans une si petite île qu’est la Martinique. Mais son travail restitue un vrai dialogue entre le local et le global.

Dans une série d’œuvres intitulées Frontera caribena – dont on visionnera certains tableaux – Mickaël Caruge travaille sur la diaspora en explorant, je le cite : « Mon travail évoque les effets de l’imprégnation du corps par la culture »[8].

Il s’agit d’une série de portraits qui mettent à l’épreuve les notions de frontière. C’est plutôt sa démarche qui nous intéresse. A l’aide d’internet, il rencontre et dialogue avec des personnes qui ont quitté leur pays d’origine. Il réalise une série de portraits qui mettent à l’épreuve la notion de frontière, vite résorbée par internet. Je cite un de ses propos : « L’humain à travers ses choix soumet son propre corps à l’épreuve des codes sociaux et lui impose d’appartenir à divers réseaux physiques ou virtuels que l’on reconnaît par leurs symboliques respectives »[9].

Pour l’artiste, le corps devient un « objet » social malléable et le choix des sujets, des portraits peints par Mickaël Caruge, se cristallise plastiquement dans cette rencontre virtuelle qui deviendra picturale L’artiste, via le net, rentre en conversation, au-delà des frontières physiques qui cartographient notre planète, et, à partir de ces discussions avec ses modèles, évoque leurs lieux de vie, leurs origines, leurs croyances, leur quotidien. L’artiste sélectionne ainsi les éléments ou les formes archétypales de leur vécu.

Sur les trois peintures d’une série d’une vingtaine de tableaux, qui ont été montrés à Cuba à la Galerie Universal de Santiago de Cuba, nous pouvons retrouver un symbole, un logo, un élément architectural qui donnent des informations sur l’individu représenté.

Ainsi les sujets peints sont des personnes issues de la diaspora qui vivent dans les Caraïbes, aux Etats-Unis, en Europe ou en Afrique.

Mickaël CARUGE, Sénégal, Acrylique sur toile, 100 X 80, 2011

Dans ce premier tableau Mickaël a communiqué via internet avec un rappeur sénégalais qui vit au Sénégal. L’élément en surimpression représente une pose de hip-hop, qui joue aussi avec l’ambiguïté visuelle de la carte de l’Afrique.

Cette seconde œuvre est le portrait d’une jeune femme de la diaspora africaine, anthropologue, vivant aux Etats-Unis que l’artiste a rencontré en Martinique lors de ses recherches universitaires. L’intérêt pour Mickaël Caruge était le parallèle qui pouvait s’établir entre la Martinique et la communauté noire américaine. Les motifs qui viennent recouvrir le tableau sont des motifs détournés d’éléments architecturaux, ici, ceux d’une rosace. Ce tableau est plus dans une quête d’universalisme (la pile de livres sur ses genoux, faisant référence à la connaissance). C’est la notion de métissage, et le mélange des cultures qui intéressent l’artiste. Par exemple les bijoux que le modèle porte sont les parures de ses aïeuls africains.

Mickaël CARUGE, New York, Acrylique sur toile, 100 X 80, 2012

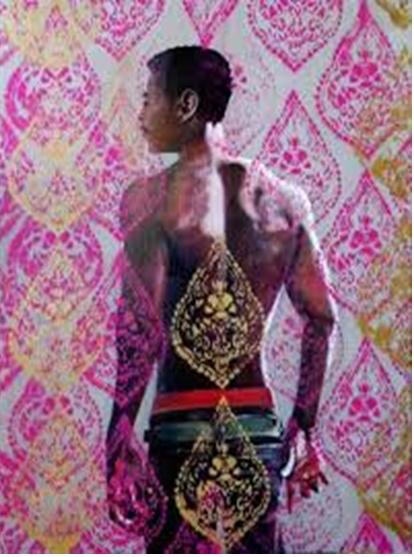

Ce troisième tableau est un autoportrait de l’artiste, vu de dos, qui reprend les postures de portraits d’apparat, Mickaël étant intéressé par la peinture de portrait et principalement celle de Dominique Ingres, et de la peinture classique du XIXme siècle. Dans cette toile, l’artiste a voulu traduire les convergences des cultures, avec ces motifs indiens et les couleurs acidulées.

Mickaël CARUGE, Mad_india, Acrylique sur toile, 100 X 80, 2013

Dans ces œuvres on constate que l’avènement des nouvelles formes de communications instantanées permet d’amorcer pour l’artiste un art plus relationnel qui fait fi des frontières et qui évoque un syncrétisme des cultures et des imaginaires au delà des territoires et des frontières. Ce qui s’exprime dans ces portraits, tous connotés, c’est le mélange, la mixité, l’hybridité, le décalage, le syncrétisme et le métissage.

Dans l’ouvrage à quatre mains de François Laplantine et Alexis Nouss, Le métissage de Ar cimboldo à Zombi, les auteurs proposent une approche du métissage, non pas seulement comme une condition, mais pleinement comme une culture. C’est une pensée de la résistance tant à l’uniformisation qu’à l’exacerbation des particularités identitaires. Je cite : « La pensée métisse, pensée de la relation – de la multiplicité et de la singularité – et du mouvement, devrait permettre que se rencontre, dans un enrichissement mutuel, ce qui vient d’Orient et d’Occident, d’Afrique et d’Europe, d’Europe et d’Amérique… Elle devrait permettre de réunir cinéastes, peintres, architectes, musiciens, philosophes, anthropologues… Nous devons nous garder de céder à une représentation complaisante – voire populiste – d’un métissage tous azimuts, mais affiner un certain nombre de concepts qui sont indissociablement des affects et des percepts au sens que leur donne Deleuze »[10].

Le second artiste martiniquais dont je souhaite évoquer le travail est Hervé Beuze. Une thématique oriente son oeuvre : elle explore – au regard de différents travaux – le territoire et questionne la carte comme l’enjeu d’une altérité insulaire.

Justement, la carte ? Enjeu identitaire des diasporas, si l’on questionne les phénomènes de migrations, des frontières et des exils et ceux des imaginaires?

La carte a été crée en Occident comme le point de départ d’une mesure pour une conquête géographique et militaire. Napoléon considérait la carte comme une véritable arme de guerre. Il l’avait interdite à la vente durant « son règne » : interdiction qui avait comme but de la réserver aux fonctionnaires et aux militaires.

La carte est, depuis de nombreuses années, un des supports de l’enseignement de la géographie, que chaque élève étudie à l’école. La carte est alors l’objet d’un apprentissage formel avant d’être un arpentage vécu. La carte est ainsi mise à plat, sans pli et repli, avec l’image rassurante de son cadrage.

De nombreuses œuvres de la production contemporaine façonnent l’imaginaire des cartes. Nous pouvons, non sans humour, nous référer aux œuvres d’artistes occidentaux qui ont utilisé la carte dans leurs œuvres comme mode métaphorique. Tout particulièrement aux œuvres de l’artiste italien de l’Arte Povera, Boetti, qui dans la dimension du planisphère a reporté le découpage géographique et politique du monde. L’artiste a composé une série de cartes, répertoriées sous le nom générique de Mappas qu’il a réalisées entre 1971 et 1994. Il s’agit d’un ensemble de mapas mundi grand format brodées comme une tapisserie, et réalisées en collaboration avec des artisans d’Afghanistan et du Pakistan.

Alighiero BOETTI – Mappa -Broderie sur tissu – 98 x 164 cm – 1979

Ici la carte et l’ensemble des drapeaux deviennent les figures de la continuité territoriale et les symboles du pouvoir des hommes. Ainsi avec les Mappas il y a une volonté de l’artiste de dénoncer une critique frontale de l’autorité des drapeaux.

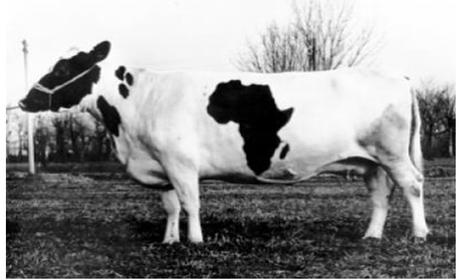

Un second artiste italien, Claudio Parmiggiani a proposé d’étranges tableaux quand il a montré ses Zoogéographiches réalisées avec une série d’images photographiques. L’artiste a trouvé sur les flancs des vaches, des visions de continents et du monde qui mettent à l’épreuve la crédulité du spectateur.

Claudio PARMIGGIANI – Tavole zoogéographiche – Photographie – 1968

En effet, le galbe de la bête propose un autre modèle de projection cartographique et des frontières, à mi chemin entre le planisphère et le volume du globe et de ses territoires géographiques. La zoogéographiche oblige à penser et repenser la représentation du monde, les appartenances géographiques et le monde lui-même sur le modèle du vivant et de l’animalité : un monde ventre dont la mécanique naturelle de la rumination cache cette métamorphose ! Le monde, la carte et même comme ici, le globe terrestre de 1968 dans ses délimitations et ses frontières souples, bougeantes et élastiques, révèlent l’aspect d’un nouveau vocabulaire territorial.

Ces points de vue multiples et singuliers artistiques remettent en question les illusions d’enracinement dans un monde en transformation accélérée, dans un monde où les changements d’échelle, les déplacements et donc les migrations affectent et réorientent nos existences individuelles et collectives.

Pour les artistes de la Caraïbe, l’insularité détermine un premier partage entre le dedans et le dehors, entre tentation centripète (qui tend à se rapprocher du centre) et centrifuge, (qui se traduit par une tendance à éloigner les corps du centre de rotation), entre processus d’identification et enfermement.

Depuis plusieurs années, H.Beuze travaille sur l’image des cartes de Martinique. La carte de son île est l’objet d’un arpentage et d’un apprentissage formel et sensible. Le souhait de l’artiste, (je cite H.Beuze) : « est de m’inscrire dans la réalité historique et physique de l’île ».

Alors on peut se questionner : le territoire, l’île, le lieu, la Caraïbe ?

De nombreux mots qui, finalement renvoient dans l’œuvre d’Hervé et d’un grand nombre d’artistes caribéens, aux données d’une réalité géographique et cartographique. La relation d’Herve Beuze avec son territoire restreint, un horizon de mer, évoque un rapport au monde différent.

Mais qu’est ce réellement une île ? Un point sur une carte ? Un grain de poussière sur l’océan ? Qu’est-elle dans son essence, aujourd’hui, dans un monde globalisé, voire planétaire?

Hervé BEUZE , Machinique – Bagasse, métal – 5m x 3m X 0,15m

Musée de la Canne – 2003

En 2003, H. Beuze construit Zhabitants, une installation in situ éphémère. A proximité du musée de La Canne aux Trois Ilets, l’artiste a fabriqué avec des feuilles de canne séchées, une carte de Martinique – longue de 10 mètres – qui flottait sur une étendue d’eau. Il a tendu des cordes qui reliaient la carte aux berges de l’étang. Un réseau de liens qui matérialisait l’implantation topographique des habitations et des usines sucrières sur le territoire. Dans un second temps, Hervé avait inscrit sur des panneaux jaunes fichés dans le sol, la dénomination des sites qui renvoyait à la toponymie des lieux.

Nous savons que dans la Caraïbe – du XVII au XIXme siècle, dans le contexte de la conquête et de la colonisation, de l’immigration des européens, africains et asiatiques – les noms reportés sur les cartes sont généralement ceux des propriétaires fonciers. L’installation Zhabitants s’est ainsi métamorphosée en un véritable inventaire spatial qui matérialisait l’ancrage de l’activité sucrière coloniale: elle livrait l’expérience esthétique d’une archéologie du territoire que l’artiste décline aujourd’hui encore sous différents aspects dans ses séries de « matrices-cartes » qui cernent et ouvrent les limites mentales d’un territoire insulaire, entre localisation et délocalisation.

Hervé BEUZE, zhabitants – Bagasse, métal – 5m x 3m X 0,15m – Musée de la Canne – 2003