Dates clef de Boubakar Diallo

1962 : Naissance au Burkina Faso

2004 : Fonde sa société de production Les films du Dromadaire à Ouagadougou

Principaux films produits et réalisés

Courts-métrage :

2003 : Sur les traces des tapeurs de sable / 2005 : Parenthèse à plaisanterie

Longs-métrages :

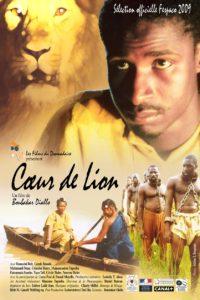

2004 : Sofia / 2004 : Traque à Ouaga / 2005 : Dossier brûlant / 2005 : Code Phénix / 2006 : L’or des Younga / 2006 : La belle, la brute et le berger / 2007 : Mogo puissant / 2008 : Sam le caïd / 2009 : Cœur de lion / 2010 : Clara / 2011 : Julie et Roméo / 2012 : Le foulard noir / 2013 : Congé de mariage / 2015 : La fugitive

Séries télévisuelles

2006 : Série noire à Koulbi (30 * 18’) / 2010 : Omar et Charly (24 * 26’) / 2013 : La sacoche (30 * 18’) / 2015 : Fabiola saison 1 (26 * 26’) / 2016 : Fabiola saison 2 (26 * 26’)

Boubakar Diallo se définit comme un autodidacte et éditeur de presse. Peu après le baccalauréat, ce fils de vétérinaire abandonne ses études pour devenir journaliste. Il anime depuis 25 ans un journal satirique hebdomadaire, Le journal du jeudi, et est l’auteur de plusieurs contes et romans policiers. Réalisateur prolixe, il doit surtout sa notoriété internationale à ses talents de scénariste, réalisateur mais aussi de producteur. Directeur de sa société de production, les Films du Dromadaire, il ne produit que ses films et fait face à des difficultés pour le faire financer ailleurs.. Promoteur pionnier du tournage en format vidéo en Afrique francophone, la plupart des films qu’il écrit, produit et tourne lui-même, rencontrent un fort succès populaire au Burkina Faso.

Quel type de films aimez-vous en tant que spectateur ?

Rat de bibliothèque donc rat de cinéma, je dévore tout, depuis tout jeune mais ma préférence va aux comédies. J’aime bien les comédies. Les thrillers aussi avec un scénario élaboré et des rebondissements. En tant que scénariste j’aime être surpris, voir des films qui finissent là où je ne m’y attends pas. J’aime les bonnes écritures. Il me semble que je suis plus dialoguiste que scénariste, c’est mon vrai profil, mais dialoguiste humoriste.

Comment voyez-vous le métier de producteur en Afrique francophone ?

Le producteur que je suis travaille avec le réalisateur et le scénariste que je suis aussi. Depuis très jeune je lis énormément, je vais voir plein de films, c’est ça qui me tient lieu de formation. Après le bac j’ai fait deux ans d’université, mais ça ne me plaisait pas, j’ai laissé tomber et commencé à travailler. J’ai écrit un recueil de contes africains[1], et un roman que j’ai édité à Paris, mais je me suis rendu compte qu’ici les gens ne lisent pas beaucoup, et parmi le peu de gens qui lisent, il y en a encore moins qui achètent des livres. Donc je me suis reconverti à l’écriture de scénarios de films, dans l’idée de proposer mes scénarios aux réalisateurs professionnels. Mais ma façon d’écrire ne correspondait pas à leur vision du cinéma, donc personne ne voulait de mes scénarios, alors par la force des choses je me suis lancé, et j’ai réalisé mes propres histoires.

Etre producteur pour moi consiste, à partir du moment où j’ai initié une histoire que j’ai traitée, développée, dialoguée, rediscutée avec un script doctor, et que j’estime que le scénario est plus ou moins abouti, d’essayer d’identifier les sources de financement possible. Comment trouver les décors qui peuvent convenir, et constituer une première équipe de préparation. Puis identifier les intervenants, les partenaires financiers, qui peuvent être locaux en totalité, ou, selon l’envergure du projet, les guichets traditionnels du Nord, dont la Francophonie et le ministère français des Affaires étrangères à l’époque. Enfin je frappe à toutes les portes pour essayer de réunir ce qu’il faut.

Mais je demeure dans une logique de low budget ; je travaille à moindre coût en numérique. Il s’agit de proposer un projet en mettant l’accent sur le scénario, en écrivant des histoires qui vont intéresser le public. Cela a beaucoup contribué à ramener les gens au cinéma, alors que ces dix dernières années dans beaucoup de pays, un certain nombre de salles de cinéma ont fermé. Au Burkina on continue parce qu’entre deux éditions du Fespaco, il y a une offre de films qui permet d’étoffer ce qui vient d’ailleurs, c’est à dire le cinéma de Hollywood, les films français, de Hong Kong ou d’Inde. On s’est rendu compte que le public d’Afrique noire, et déjà le public burkinabè de Ouagadougou, va prioritairement voir les films fait localement, parce que tout simplement ils s’y reconnaissent. D’autres producteurs ont fait le même constat, ce qui fait qu’aujourd’hui à Ouagadougou on a encore un minimum de salles de cinéma. En tant que producteur, on n’a pas attendu que les financements nous arrivent du Nord, on a fait des histoires réalistes en termes de budget, et on a essayé d’aller frapper à des portes, souvent des institutions dont le rôle ou la mission n’a rien à voir avec le cinéma ou la culture. En fonction du thème on va sensibiliser les gens qui ont besoin de communiquer dans un domaine précis ; à partir du moment où ce thème est abordé dans le film, ça peut les intéresser pour mettre un peu d’argent, et ça permet de boucler le budget pour faire des films.

On écrit le scénario sans tenir compte de ceux qui peuvent mettre de l’argent, on raconte une histoire, et ensuite en fonction des thèmes qui se trouvent dedans on peut aller vers des partenaires institutionnels ou privés. Dans le cas des privés, ce peut être la Loterie nationale, qui a beaucoup d’argent, ça peut être une société qui vend des motos, parce qu’Ouagadougou est la capitale des deux roues. La CNSS [Caisse nationale de sécurité sociale] quelquefois a des messages de sensibilisation envers les employeurs pour les inciter à déclarer les travailleurs. Donc si l’histoire s’y prête, on valide le sketch ou juste des visuels, et quelqu’un achète. Un partenaire potentiel assez important, la téléphonie mobile, fait qu’il n’y a pas d’histoire sans téléphone : il suffit de montrer quelqu’un qui recharge. Pendant longtemps on avait les cartes qu’on achetait et qu’on grattait, donc il suffit de faire un gros plan au moment où il rentre le code, ça fait de la visibilité à l’opérateur, il est content, et nous on a un peu d’argent en contrepartie.

Du côté institutionnel, la publicité peut être un travail interne. On a fait par exemple un film atypique, un western africain, qui traite la question du coton africain (L’or des Younga, 2006). Les producteurs africains avaient du mal à exister sur le marché international face au poids lourd américain, simplement parce que le coton était subventionné, ce qui faussait les règles du marché. En abordant la question du coton, nous sommes allés vers le consortium des sociétés cotonnières du Burkina qui se sont concertées, et nous ont proposé une enveloppe commune.

Le film peut être aussi un thème : la lutte contre le sida, qui est toujours d’actualité ; une histoire qui se passe sur un site d’orpaillage traditionnel, pour ne pas dire sauvage, avec toutes les violences que cela comporte, avec forcément de la prostitution à côté, etc. Comme il y a des ONG dont le travail consiste à sensibiliser les populations sur le terrain, le film est aussi un moyen de toucher les gens.

C’est de cette manière qu’on a réussi à amorcer notre décollage avant de pouvoir aller frapper à la porte de certaines institutions comme la Francophonie. On a essayé l’Union européenne mais sans succès jusque-là. En fait on essaye un peu tout le monde en fonction de l’importance du sujet, et si le budget est plus conséquent, on essaye de faire des montages. Depuis quelques années on a pu avoir un distributeur, qui permet de distribuer le film en Europe, en Afrique du Sud qui est un marché nouveau pour nous, donc ça développe de nouveaux marchés, avec des recettes qui permettent à la société d’équilibrer ses comptes.

Pouvez-nous évoquer des budgets de vos films ?

Chaque film est unique, c’est une aventure inédite à tout point de vue, et le budget tient compte de l’histoire. S’il n’y a que deux décors côte à côte, donc pas de déplacement, il n’y a pas une grosse équipe technique ni beaucoup de comédiens, etc. A la différence d’un film qu’on a fait récemment, La fugitive (2015) qui est l’histoire d’une princesse au XVème siècle et qui se passe en forêt, donc il faut un décor qui s’y prête, déplacer toute l’équipe, trouver un hébergement etc. Les réalités de la production ne sont pas les mêmes. Il en va de même pour les types d’équipements que l’on va utiliser : est-ce que la caméra qu’on possède fera l’affaire ou est-ce qu’il faut en louer une autre ? Donc un low budget va de 40 000€ jusqu’à 300 000€. Traque à Ouaga (2004) a été intégralement financé par des sponsors locaux, et son très faible coût (20 millions de F CFA) a été amorti en quelques jours grâce au fort succès populaire du film.

Est-ce que vous pouvez nous parler de la sortie en salles de certains films ?

Sofia est sorti en fin d’année 2004, sur un petit budget, de l’ordre de 40 000€, mais dans ce chiffre là on ne prend pas en compte les facilités qu’on peut avoir. Si on a besoin d’une voiture, je vais prendre la mienne, si j’ai plutôt besoin d’un modèle qu’un ami possède, ou que le Fespaco ou le ministère possède, ils peuvent me prêter pour les besoins du tournage. On peut tourner dans des décors qui nous sont prêtés, qu’on ne paye pas. Tout cela a une valeur, mais n’est pas un coût, on ne dépense pas, ce sont des apports. Il est arrivé qu’on nous mette à disposition un décor, une grande villa de type ministériel qui appartient au parc immobilier de l’Etat. Si on y installe notre base, cela nous permet de travailler dans un local qu’on ne paye pas.

Sofia a été le premier grand succès des Films du dromadaire. Il nous a permis de nous faire connaître à l’international, même si je dis souvent avec un petit sourire à nos partenaires, que la piraterie a beaucoup contribué à nous faire connaître aussi, parce qu’on n’avait pas forcément les moyens de faire la promotion. Mais comme le film a marché, les pirates s’y sont intéressés et ils l’ont exploité, ça ne nous a pas rapporté de l’argent, mais de la notoriété. La petite sœur de l’héroïne principale, qui s’appelle Nadia dans l’histoire, est jouée par ma propre petite sœur, qui quelques années après est allée s’installer à New York, et elle me disait qu’elle allait dans certains super marchés des quartiers fréquentés par la communauté africaine, et voyait le DVD du film Sofia dont ils n’avaient pas les droits évidemment, en vente dans le rayon. ça l’amusait.

A Ouagadougou à l’époque il y avait trois salles de cinéma qui fonctionnaient, mais la difficulté était qu’il n’y avait pas de projecteur vidéo professionnel disponible. Les salles de cinéma étaient équipées en projecteur 35mm, et il a fallu convaincre les exploitants de salles que ce type de film a un potentiel réel et qu’on pouvait prendre le risque de louer un projecteur. Au début on le mettait au milieu de la salle entre les sièges, parce que ce n’était pas assez puissant pour être installé dans la cabine de projection, on tirait les câbles sous les fauteuils, et le public rentrait, sans faire attention aux fauteuils condamnés. L’essentiel était ce qui se passait sur l’écran : ils étaient contents. Le film a marché, selon moi, parce qu’on racontait des histoires dans lesquelles ceux qui sont en âge d’aller au cinéma se reconnaissent. Ce qui marche le plus, ce sont les comédies évidemment, et les histoires sentimentales. Dans Sofia le premier rôle masculin est tenu par un musicien connu, qui joue et chante dans l’histoire, qui a composé des musiques originales pour le film, qui sont devenues des tubes, ce qui faisait un bon cocktail.

Par la suite deux films ont battu les records d’affluence de Sofia, beaucoup plus tard. Congé de mariage (2012) notamment, parce que beaucoup de femmes qui n’allaient quasiment jamais au cinéma, se sont retrouvées à aller voir et revoir ce film et à amener une amie, une cousine, une parente parce que cela leur avait plu. Ce qui a fait boule de neige, c’est cette histoire assez peu commune, où une femme, fatiguée de souffrir des infidélités de son mari qui est tout le temps en train de mentir, de lui prétexter des faux rendez-vous, des faux diners d’affaire pour retrouver sa maitresse, jusqu’au jour où ses amies lui disent « Arrête de te morfondre, toi aussi vis ta vie ». A partir de ce moment elle se ressaisit et elle commence à se relooker, à se maquiller ce qu’elle ne faisait plus depuis des années, à sortir le soir et comme le mari a commencé à «s’interroger sur ces nouvelles habitudes, elle a poussé le bouchon plus loin en lui disant « Ecoute je vois que je t’embête en te posant des questions, je te propose on fait une trêve, on fait un congé dans le mariage, donc dans ce temps tu fais ce que tu veux, tu n’as pas de compte à me rendre, et réciproquement ». Au début il est content parce que ça lui donne une liberté, mais très vite il ne supporte pas trop, parce qu’elle s’habille sexy, elle rentre de la ville au petit matin, etc. Donc beaucoup de femmes se sont rendu compte que c’était une recette qu’elles pouvaient appliquer, en tout cas c’était un regard nouveau sur les couples, sur la vie en société, et beaucoup d’épouses se sont reconnues, se sont approprié le film. Cela a été mon record personnel pour les entrées, avec trois salles au Burkina, en 2013 avec en gros 50 000 entrées pour Congé de mariage.

Vous étudiez les réactions du public ?

Dans le but d’apprendre à mieux connaître mon public, quand un film était exploité en salle, les weekends où la salle était comble, je rentrais avec quelques collaborateurs et on restait au fond, non pas à regarder le film mais à regarder le public, à observer les réactions. Ça m’a beaucoup appris dans les premières années parce que quelques fois en tant que scénariste tu es content d’un jeu de mots, d’une phrase ou d’une situation. Donc tu attends une réaction donnée à ce moment là, et souvent ça marche, toute la salle explose, c’est drôle, tu es content, mais quelques fois tu attends et il ne se passe rien ! A un autre moment j‘estime que c’est triste, tragique, mais les gens se mettent à rire : qu’est-ce que j’ai loupé ? Donc petit à petit j’apprends à connaître les clés : quelle sera la perception des autres quand je vais leur soumettre le film ? Ce n’est pas forcément gagné d’avance, mais on apprend à affiner en allant au contact, en observant. Ça aide ensuite à concevoir des situations, des scénarios selon qu’on veut faire un drame ou une comédie.

Vous faites des films dits « populaires » ?

Moi je n’ai pas besoin d’étiquette. Je fais des films, je les propose en salle, ceux à qui ça plait viendront les voir. Maintenant il y a des gens qui ont besoin de dire « Non ça c’est film d’auteur, ça c’est film populaire » Ceux qui font l’étiquetage pensent qu’un film est populaire à partir du moment où il plait au public. Est-ce que le choix du public n’est pas important ? Ou un film quand la moitié des gens sortent parce qu’ils n’ont rien compris, c’est un film d’auteur ? C’est pour ça qu’ils n’ont pas compris ? Ou peut-être que c’est mal écrit, tout simplement.

Vous réfléchissez au public pendant que vous écrivez le scénario ?

Je ne suis pas cinéaste au départ, je suis un autodidacte grand amateur de cinéma. Enfant je voyais des comédies françaises, et des succès américains, mais je trouvais dommage qu’il n’y ait pas de films africains que je puisse voir juste pour m’amuser. Donc je me suis dit « et si moi j’écrivais des scénarios qui correspondent à ce manque ?» Mais comme personne n’en voulait, je les ai réalisés. J’ai écrit des histoires pour des gens comme moi, qui veulent aller au cinéma chaque weekend ou deux fois dans la semaine. A l’époque il n’y avait pas une telle offre de programmes sur les chaines de télévision. Les choses ont évolué depuis, ce qui veut dire que j’étais à la bonne place, j’étais un maillon de ce public. Je me suis alors interrogé : de quoi ai-je besoin ? De quel type d’images, de quel type de films ? Qu’est-ce qui manque sur nos écrans ? Donc j’ai commencé à proposer des histoires. Puis en devenant réalisateur, j’ai proposé cela à des gens qui avaient cette même attente, et c’est pour cela que mes films ont plu. Je tiens compte des attentes des gens et les sujets qui sont traités dedans, ce sont des préoccupations, des enjeux du moment.

C’est pour cela que je me suis permis de faire une parodie policière, une comédie sentimentale plus ou moins musicale, un western, un thriller politique, etc. Et j’ai tourné une série en 2006 (Série noire à Koulbi) dans un contexte de petit hameau de village, avec une poignée d’habitants qui se connaissent tous, qui fréquentent les mêmes endroits. Mais dans ce village où, justement, dans le chemin du cinéma africain classique, les histoires se passeraient de façon assez monotone, pour montrer que même dans un village on peut créer de l’intérêt, du suspense, j’y mets des meurtres en série ! De toutes mes quatre séries télévisées, c’est elle qui a le plus marqué les gens ; il n’y a pas de raison de se laisser porter des œillères. C’est de la fantaisie, c’est de l’imagination, on peut aller vraiment où on veut.

Est-ce que le système de Nollywood pourrait être appliqué au Burkina Faso ?

Les schémas que j’ai proposé aux professionnels du cinéma ici, que j’ai proposé aux gens du MAE, de la Francophonie, nous auraient permis, s’ils m’avaient écouté, qu’on devance Nollywood. Mais personne ne m’écoutait parce que je n’ai pas les galons du cinéma, je n’ai pas fait la Sorbonne, je n’ai pas fait la Fémis, donc quand je parle personne ne m’écoute. En 2005 le réalisateur Denis Kouyaté, un ami, me dit que dans un colloque organisé par la Francophonie on avait parlé de mon expérience. Ils ne m’avaient pas associé pour que je parle de mon expérience ! Ce sont eux les professionnels, ils ont parlé de ce que, moi, je fais, mais sans m’y inviter ! Jusqu’à présent, ces gens estiment que Boubakar Diallo ne fait pas du cinéma. C’est le modèle francophone, c’est l’esprit franco-français, le cinéma d’auteur. Pendant longtemps on a opposé systématiquement le numérique et le 35mm. Je disais que le numérique est un nouvel outil, qui évolue très vite et que bientôt ils n’auront pas le choix. Aujourd’hui personne ne se pose plus la question avec son téléphone portable… Les nouvelles technologies sont arrivées et avec les caméras 2K, 4K, on ne parle plus de cet antagonisme.

J’ai obtenu l’écran d’or en 2012 au Festival Ecrans noirs à Yaoundé avec Julie et Roméo, dont j’ai le trophée même si je n’ai pas encore reçu le chèque. Ce qui est intéressant c’est que le promoteur de ce festival, Bassek Ba Kobhio, qui est un grand réalisateur, faisait partie avant de ceux qui disaient « ce n’est pas un cinéaste, il fait de la vidéo » et on ne parlait plus du numérique. Mais quelques années après il m’a invité à son festival, il a reconnu qu’il faisait partie de ceux qui pensaient comme cela mais que c’était une bêtise. J’ai envoyé un film, puis un deuxième et un troisième qui a été primé par la suite[2], donc lui a évolué voilà même si d’autres freinent encore.

Ce n’est pas l’outil qui est le plus important, c’est ce que vous racontez comme histoire, et à qui. Suivant que votre cible est le public d’Afrique noire ou le public maghrébin, ou le public européen français, vous n’avez pas la même démarche, tout simplement. Mais beaucoup d’auteurs se sont contentés pendant longtemps de raconter des histoires destinées à un public de festival, alors quand on le propose au public en salle, forcément ça n’a pas le même attrait. Pendant les festivals comme le Fespaco, ça marche, parce que les gens vont aller au cinéma quelque soit le film. Mais entre deux éditions du Fespaco, il se passe deux ans, et il faut des films et du public pour que les salles continuent de fonctionner. C’est ce que nous avons fait mais on a commis un crime de lèse majesté en remplissant des salles à un moment où les « vrais professionnels » du cinéma n’arrivaient pas à le faire, donc on ne nous a jamais pardonné, mais c’est un autre débat.

Comment faites-vous pour produire parfois plusieurs films par an ?

J’essaye de faire un film chaque année, ou une série télé, sinon la société de production va fermer. Si vous faites un film tous les trois ans, comment payer les charges ? Il y a des produits dérivés, des petits marchés de spots institutionnels de sensibilisation, des spots télé publicitaires etc. qui aident la maison à tenir, mais en terme de projets je fais un film chaque année, même s’il a été écrit il y a plusieurs années ; je le revisite, on fait la réécriture et puis on recherche de financements. Et pendant que ce dossier là est en attente des financements, il y en a un qui est plus abouti qu’on va réaliser, en attendant l’autre. Donc comme mon truc c’est d’écrire, j’ai plusieurs projets d’avance.

Trois ans pour monter un film est un délai normal. Donc si je réussis à faire un film chaque année, ça ne veut pas dire que je vais vite, c’est une organisation et une planification. Il y a de la matière, et cela dépend des opportunités. Et je ne me fixe aucune barrière. Julie et Roméo fait référence à l’œuvre de Shakespeare : pourquoi ce ne serait pas possible de faire une adaptation à l’africaine, qu’elle soit bonne ou pas ? L’intention, c’est d’attirer l’attention sur ce que nous faisons ici, avec une femme au premier plan, et une histoire de magie africaine. C’est juste de la fantaisie pure, on est dans le cinéma.

Les films restent une semaine à l’affiche, plus s’ils fonctionnent vraiment bien. Ils ne rapportent pas suffisamment parce qu’il n’y a pas assez de salles et que le prix du ticket est relativement bas : 1000F CFA pour les salles d’exclusivité, climatisées, mais la salle de quartier est à 500F CFA. Quand le film donne bien cela permet à la société de production d’avoir de la trésorerie pour les charges de fonctionnement, et quand on touche une petite subvention, cela permet de dégager une marge pour acheter des équipements, renouveler la caméra, acheter des micros, ou habiller le parc de réflecteurs. Ces équipements sont nécessaires pour être opérationnel, ne pas dépendre des autres, parce que ça revient très cher en location, donc selon le film et les recettes qu’on a pu faire en salles, ça peut aider même si ce n’est pas suffisant pour refinancer le film suivant.

Tout le monde est indépendant sans l’être puisque pour cet art, on dépend de financements extérieurs, qu’ils soient privés ou publics : le ministère de la culture, l’OIF, etc. Mais personne ne nous oblige à aller les chercher, quoique en même temps on en a besoin, donc…

Dans quels autres pays avez-vous vendu vos films?

Essentiellement en France et en Afrique, mais depuis que CFI, Canal France international n’existe plus, on a un partenariat traditionnel avec TV5 Afrique, et Canal+ Afrique (A+) basé à Abidjan. Des chaines comme Nollywood TV achètent de temps en temps mais pour une seule diffusion ; cela ne rapporte pas beaucoup, mais c’est un début. Il y a aussi Télé Sud qui est basée en France, récemment une télévision en Afrique du Sud, évidemment les télévisions nationales de la plupart des pays africains, la Côte d’Ivoire, le Mali, etc., et on prospecte de nouveaux marchés. Maintenant on s’est rendu compte que les films qui passaient sur une chaine comme TV5 ou A+, étaient systématiquement piratés et se retrouvaient sur YouTube, donc on a signé avec un distributeur pour gérer tout ce qui est plateforme internet, pour essayer de récupérer un peu.

Les chaines de télévision financent-elles vos films ?

La télévision nationale n’intervient pas, ne préachète pas, et les quelques télévisions privées sont encore embryonnaires, assez fragiles, et n’ont pas de budget. Il est arrivé qu’on fasse des partenariats, pour passer notre programme à la télévision, mais avec un placement de produit, une téléphonie ou autre chose, où cette marque vous offre ce programme. Cela nous permet d’avoir un peu de recettes, et à la télévision locale d’avoir un programme sans le payer. Les téléphonies interviennent directement de façon assez infime, même si l’émergence des programmes studios vers l’Afrique commence maintenant à prendre un peu d’ampleur. Et Orange est en train de s’installer ici comme opérateur de téléphonie, et on espère que ça va changer, faire bouger le marché.

L’UNCB, l’Union nationale des cinéastes du Burkina, a fait la proposition au ministère de taxer les opérateurs de télécom, mais au niveau des finances de l’Etat cela semble beaucoup plus compliqué. Des taxes sont perçues auprès des opérateurs mais ne sont pas allouées directement à la culture. C’est un budget de l’Etat qui est voté chaque année à l’Assemblée Nationale, mais malheureusement la culture n’est pas encore perçue comme un domaine prioritaire. En Afrique l’argent va aller plutôt vers l’alimentation, la santé, l’eau potable, l’éducation, la défense et la sécurité depuis quelques années avec le terrorisme international, et c’est autant d’argent en moins pour la culture. En même temps quand les hommes politiques reviennent de missions hors du pays, voire hors d’Afrique, dès que quelqu’un leur dit « j’ai vu un de vos programmes », ils sont fiers. Mais concrètement chez nous, que font-ils ?

Comment avez-vous vécu le passage de l’argentique, le 35mm, au numérique ?

Ceux qui avaient l’habitude de tourner en 35mm avaient des gros budgets, mais qu’ils ne pouvaient plus obtenir à partir de la fin des années 1990. D’ailleurs, la plupart des grands réalisateurs n’ont pas produit de films depuis quelques années, parce qu’ils sont restés dans le secret espoir du retour à cette époque… Sembène Ousmane est décédé (en 2007), mais il aimait raconter qu’il avait un projet, un grand projet qui aller coûter un milliard FCFA. Mais à force d’attendre le milliard, il est décédé sans le faire. Donc il n’est peut-être pas utile de faire un tel film vu que dans nos réalités économiques, pour moi, c’est presque un non sens de faire un film à un milliard. Un film américain qui se fait à plusieurs millions de dollars, ça répond à une logique économique, car cet argent investi va être amorti après que le film soit sorti dans 800 salles. Donc on ne peut pas s’identifier à ce modèle dans un pays qui n’a pas de salle de cinéma, juste en voulant passer dans les festivals, parce que le paradoxe est que beaucoup de films africains n’ont jamais été vus par le public africain.

Il est important que les gens s’approprient leur cinéma plutôt que cela reste quelque chose d’élitiste, qui vient de façon sporadique, une semaine tous les deux ans pour le Fespaco. Avec les sommes investies, il est dommage que ces films soient réservés au public des festivals. Surtout que vous avez 40% des mêmes têtes qui font tous les festivals classiques, donc en fait vous montrez vos films aux mêmes personnes, alors que vous tournez pour le public africain qui est là, et qui est demandeur. Il faut aller vers le public, on fait un film pour le public : c’est comme un livre, s’il ne sort pas de votre bibliothèque, vous le montrez à vos seuls visiteurs mais il ne sert pas à grand-chose ; il faut que les gens le lisent. Donc il faut avoir cette possibilité de proposer aux gens, d’aller vers le public, pour qu’il voie vos films, s’approprie le cinéma africain contemporain. D’autant que pour certains vieux films, y compris des grands succès du cinéma africain, les copies n’existent nulle part ailleurs qu’à la cinémathèque en France, ce qui est un problème.

Que pensez-vous de la montée en puissance de certaines entreprises françaises dans l’audiovisuel et les communications ?

Je ne sais pas s’ils vont faire beaucoup d’argent dans les salles de cinéma. Dans la téléphonie éventuellement. Mais la France et l’Europe sont déjà présentes dans le financement du cinéma depuis toujours, à travers les fonds de l’Union européenne, le Ministère français des affaires étrangères, etc. Donc quand le MAE a plus ou moins laissé tomber, les cinéastes l’ont mal vécu parce que c’était une source de financement disponible. Mais au fond, peu importe d’où vient cet argent, à partir du moment où il n’y a pas de clause restrictive contraignante…

Toutes les téléphonies sont plus ou moins venues d’un pays étranger, mais c’est le village planétaire et puis une offre de service. Moi en tant que réalisateur, j’ai applaudi quand j’ai appris que Bolloré a construit une salle de belle facture, je suis content que cette salle existe, et qui l’a construite n’est pas mon problème ! Avec d’autres on va se l’approprier en tant qu’amateurs de cinéma, et on va aller au cinéma dans de bonnes conditions. Une salle de plus ça ne peut que renforcer le parc. Maintenant on aurait préféré que ce soit le ministère, mais en même temps l’essentiel est qu’il y ait une salle en plus qui soit disponible et accessible.

Est-ce que vous pensez que l’économie du cinéma au Burkina Faso et en Afrique peut se développer ?

Absolument. Le système de financement actuel de l’OIF et autres est long et compliqué : ils font un appel à projets, avec un délai, vous déposez et puis ça va être examiné au bout de trois mois, ensuite la convention va être signée, puis le déblocage de l’argent prend du temps. Le schéma que je proposais il y a une douzaine d’années, c’était que si la Francophonie mettait en place un budget un peu plus pragmatique, de façon à ce qu’on puisse faire un film, voire deux films chaque année par producteur, ce serait plus aisé et diversifié. Sachant que la copie numérique ne coûte rien, et qu’il y avait des salles encore un peu partout, on pouvait faire une sortie simultanée du film à Ouagadougou, à Bamako, à Dakar, à Abidjan, à Cotonou, même en Afrique centrale, à Yaoundé au Cameroun, à Libreville, etc. De cette façon on aurait créé un début d’industrialisation. Mais le fait de ne pas avoir enclenché cela, le train est passé, beaucoup de salles dans plusieurs pays ont fermé, sont devenues des temples ou des supermarchés. Mais pendant ce même temps des grands colloques étaient organisés ici et là. C’était sympathique, on entendait des recommandations qui finissaient dans un tiroir, des recommandations qui avaient déjà été tirées au cours de colloques précédents et qui n’avaient pas servi. Donc on continue toujours à faire plus ou moins la même chose ailleurs, avec plus ou moins les mêmes personnes. Mais avec le budget de ces colloques, au Burkina Faso on ferait combien de films ? Si vous avez tous frais payés une semaine au Fespaco dans un bel hôtel avec piscine, ça fait une semaine de vacances à voir des films, à aller le soir dans des cocktails : pourquoi arrêter un modèle qui marche ?…

Propos recueillis par Camille Amet et Sofia Elena Bryant à Ouagadougou en mars 2017 ; entretien réalisé par Claude Forest.

[1] Le totem: Recueil de contes du Burkina-Faso, L’Harmattan, 2000, 160 p

[2] « Bassek Ba Kobhio, le délégué général des Ecrans noirs, a avoué sa surprise quant au choix du jury : « Je me serai attendu à ce que ce soit Viva Riva qui soit primé. Boubakar Diallo fait des films en vidéo, sans beaucoup de moyens, mais ce sont des films populaires. Le cinéma c’est un art, mais aussi une réponse à des attentes du public ». Auteur de l’essai Je suis noir et je n’aime pas le manioc et président du jury pour cette édition, Gaston Kelman explique ce choix : « On en a marre du cinéma calebasse. On a hésité entre Julie et Roméo et Viva Riva. On s’est dit que Viva Riva pouvait se porter tout seul et on a décidé de lancer Julie et Roméo qui a plein de défauts, mais aussi beaucoup de potentialités. C’est un film qui présente une Afrique nouvelle » ». Stéphanie Dongmo, Africiné, publié le 11/07/2012.