De même qu’il existe de faux-amis, il existe de faux-pendants où tout semble prouver une correspondance entre deux tableaux, alors qu’ils n’ont jamais été conçus pour être présentés côte à côte.

Voici quelques exemples pas si faciles à démêler.

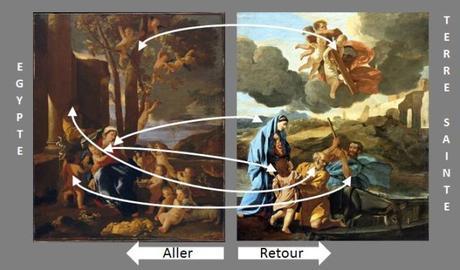

Le Repos pendant la fuite en Egypte

Le Repos pendant la fuite en Egypte

Poussin, 1629-30, Metropolitan Museum, New York

Le Retour d’Egypte

Le Retour d’Egypte

Poussin, 1629-30, Dulwich Picture Gallery

Le Repos pendant la fuite en Egypte

A l’aller, la Sainte Famille s’est arrêtée sous un arbre fruitier, nourrie par des anges : Marie assise tient Jésus dans ses bras tandis que Joseph debout tient un livre. A ses pieds Saint Jean Baptiste enfant est reconnaissable à son bâton portant un phylactère. A droite un agneau est couché dans l’herbe.

Le Retour d’Egypte

Au retour, la Sainte Famille est en mouvement, l’arbre s’est transformée en croix que les anges transportent au dessus d’elle, dans un voyage parallèle qui préfigure le futur. Les postures des personnages sont inversées : Marie debout tient par la main Jésus, qui a grandi et appris à marcher, tandis que Joseph en contrebas l’aide à embarquer. Au dessus de lui, le passeur, symétrique du Baptiste, actionne sa perche. A droite l’âne est debout dans la barque.

La logique apparente

Comme l’aller et le retour ne peuvent être montrés dans le même sens, l’un des deux forcément doit être représenté en sens inverse du sens de la lecture. Comme le retour est postérieur à l’aller, il se situe forcément du côté droit du pendant. Si Poussin avait choisi le sens de la lecture pour l’aller, la bande de séparation entre les deux pendants aurait représenté à la fois l’Egypte et la Terre Sainte.

La seule solution logique est donc celle qu’il a choisie : placer l’Egypte en hors champs à gauche du pendant, au delà du temple en ruines, et la Terre Sainte en hors champs à droite, au delà du rempart. En conséquence, le pendant doit se lire en partant du milieu,

Un faux-pendant

Même année, même histoire prise à deux moments différents, logique d’ensemble cohérente : sauf que les deux tableaux, malheureusement, n’ont absolument pas le même format : 76.2 x 63.5 cm pour le premier, 117.8 x 99.4 pour le second.

Le jeu du pied-de-boeuf

Le jeu du pied-de-boeuf

De Troy, 1725, Collection privée, 68,5 x 56 cm

L’alarme, ou la Gouvernante fidèle

L’alarme, ou la Gouvernante fidèle

De Troy, 1727,Victoria and Albert Museum, 69,5 x 64 cm

Le jeu du pied-de-boeuf

Dans ce jeu d’enfants adapté aux adultes, on empile sa main sur celle des autres en comptant. Celui qui arrive à neuf doit dire très vite « Je tiens mon pied-de-bœuf », en attrapant le poignet de la personne qui l’intéresse. Il a alors le droit de faire trois voeux. Les deux premiers sont impossibles à satisfaire, mais le troisième est, traditionnellement, un baiser.

De Troy nous montre le moment exact où la captive a déjà compté deux avec ses doigts, et attend la demande rituelle [1].

L’alarme, ou la Gouvernante fidèle

Un couple flirte dans un parc : le jeune homme désigne son coeur pour exprimer ses sentiments, tandis que la jeune femme le retient mollement de la main gauche tout en caressant rêveusement, de la droite, le jet d’eau. C’est à ce moment que la gouvernante vient les prévenir d’un danger imminent.

La logique apparente

Dans les deux tableaux, même décor : dans un parc, près d’une fontaine à balustrade ornée d’une statue de lion ou de naïade.

Dans les deux cas, une seconde femme facilite les choses aux amoureux, soit en participant à leur jeu , soit en donnant l’alarme.

Ainsi les deux tableaux reposent sur un suspense émotionnel :

l’attente du baiser ou l’irruption de l’intrus.

Un faux-pendant

Le second tableau, d’un format légèrement différent, a été exposé en 1727, deux ans après le premier. La proximité des thèmes fait qu’ils ont été associés dix ans plus tard, en 1735, dans une paire de gravures par Cochin père

On dirait deux soeurs posant dans le jardin familial. Pourtant, la réalité est plus complexe et bien plus intéressante. Dans la suite, nous résumons la remarquable analyse de Margaretta M. Lovell [2].

Mrs. Benjamin Pickman (Mary Toppan)

Mrs. Benjamin Pickman (Mary Toppan)

John Singleton Copley, 1763, Yale University Art Gallery, New Haven

Mrs. Daniel Sargent (Mary Turner)

Mrs. Daniel Sargent (Mary Turner)

John Singleton Copley, 1763, Fine Arts Museums of San Francisco

Mrs. Benjamin Pickman

Mary Toppan, 19 ans, issue d’une bonne famille de Salem, venait en 1763 de se marier avec Benjamin Pickman. Elle porte dans ses cheveux un petit diadème nommé mercury et tient dans ses mains une ombrelle, objet aussi onéreux à l’époque que le tableau lui-même. Ces deux objets sont de ceux qu’une jeune fille de bonne famille pouvait confectionner elle-même et assortir selon ses goûts, en achetant seulement les matériaux.

Mrs. Daniel Sargent

Mary Turner, 19 ans, issue d’une bonne famille de Salem, venait en 1763 de se marier avec son cousin Daniel Sargent, un armateur fortuné de la ville voisine de Gloucester.

Dans une chute d’eau jaillissant entre deux pierres de tailles, Mary plonge de la main droite une coquille, du bout des doigts et en tournant le poignet vers le haut, selon la manière de donner ou de recevoir que prescrivent les traités de savoir-vivre de l’époque. De la main gauche, elle tient sa robe entre le pouce et l’index, seule manière distinguée de toucher un vêtement.Tout est ainsi calculé pour mettre en scène l’aisance naturelle et l’expression de digne retenue qui caractérisent les dames de la meilleure société.

Quant à la coquille Saint Jacques, c’est un manière élégante de faire référence à la beauté de l’épouse (Vénus), à l’origine de la fortune du mari (la mer) et à la moitié du couple.

Deux jeunes épouses

Le fait qu’elles n’aient pas été représentées avec leur mari, contrairement à d’autres pendants de couple commandés à Copley par les mêmes familles, peut s’expliquer, selon Margaretta M. Lovell , par le statut du mariage comme l’évènement le plus important de la vie d’une femme ; mais aussi par le fait que le mari n’avait pas le temps de se soumettre aux interminables séances de pose exigées par la méticulosité et les repentirs de Copley : pas moins de seize séances de six heures, selon les mémoires du fils de Mary Turner. Tandis que Reynolds, à Londres, se vantait de peindre un portrait en cinq à huit heures de pose.

La logique apparente

Le décor minimaliste, aux couleurs ternes, est similaire dans les deux tableaux : à gauche une maçonnerie en pierres de taille vue de côté ébauche une perpective : au fond, un mur plat est barré par une ombre diagonale, qui attire l’oeil vers le visage..

Les deux tableaux ont le même format, les deux femmes sont vues de trois quarts. La seconde tourne les yeux vers la première, laquelle à son tour fixe le spectateur, établissant un cycle de regards.

Mary Pickman, avec son ombrelle et son mercury dans les cheveux, est plutôt du côté des objets manufacturés, tandis que Mary Sargent, avec sa coquille et les trois roses fichées dans son chignon, fait référence à la nature. Ainsi, au centre du pendant, le parapluie et la cascade se trouvent affrontés, telles l’industrie de l’homme face à celle de la nature.

Reste à savoir pour quelle raison ces deux jeunes voisines auraient choisi de se faire représenter de manière symétrique, et chez laquelle était exposé le « pendant ».

Un faux-pendant

La taille identique s’explique par la standardisation des formats des portraits ( ici half-length, soit 50 par 40 inch), qui réglait également le cadrage du corps et l’emplacement de la tête.

Le décor, lui aussi standardisé, illustre l’idée que des coloniaux excentrés pouvaient se faire d’un jardin luxueux. Il sert surtout à mettre en valeur la magnificence de la robe à panier et du corset à baleines, un type de vêtement pratiquement réservé aux femmes mariées. La soie bleue, importée donc très onéreuse, est un signe de richesse.

Au terme d’une analyse serrée, Margaretta M. Lovell a établi que les deux familles habitaient la plus vieille rue de Salem, Essex Street, et se connaissaient depuis l’enfance. Les deux jeunes voisines, mariées la même année, et sans doute amies, ont très logiquement demandé au peintre local de les représenter dans leur nouvelle dignité d’épouse, sans que les deux tableaux aient été destinés à être accrochés en pendant.

L’énigme de la robe bleue

Il existe un autre exemple où Copley a peint trois portraits de femmes où seul le visage change, la pose et la robe, recopiée d’après une gravure anglaise, restant exactement les mêmes. Les trois femmes, pourtant apparentées, n’ont manifestement pas pris ombrage de cette uniformité. Car ce que la clientèle appréciait alors dans les portraits était la ressemblance du visage, non l’originalité des vêtements : ils étaient parfois peints en dehors des séances de pose, d’après des modèles stéréotypés, par des artistes spécialistes des étoffes.

Dans le cas présent, le réalisme méticuleux de la robe, peinte sous des angles différents, exclut qu’elle ait pu être recopiée d’après une gravure. Margaretta M. Lovell a examiné toutes les hypothèses :

- une robe miniature peinte après coup, en se servant d’un mannequin de peintre ? Peu probable pour la même raison ;

- une robe appartenant au peintre, et qu’il aurait prêtée à ses modèles cette année-là ? Peu probable, vu le coût élevé d’un tel vêtement pour un peintre de 36 ans (envron 15 livres sterling, soit deux fois le prix du tableau) , tandis que ses modèles pouvaient aisément faire face à la dépense.

Une explication plausible

Mrs. James Warren (Mercy Otis Warren)

John Singleton Copley, 1763, Museum of Fine Arts, Boston

Il se trouve que la même année, Copley a réalisé un troisième portrait avec la même robe : celui d’une femme plus âgée, qui deviendrait un peu plus tard une poétesse et historienne reconnue et jouerait un rôle important au moment de la Révolution : Mercy Otis, épouse de James Warren depuis 1754. Margaretta M. Lovell a trouvé une connexion entre celle-ci et les deux familles Toppan et Pickman, via des camaraderies à Harvard, ainsi que via un procès avec les marchands de Salem.

D’où sa proposition que la robe ait en fait appartenu à Mercy Otis, qui l’aurait donnée à Mary Toppan à l’occasion de son mariage, laquelle l’aurait prêtée à Mary Turner en signe d’amitié.

Mercy Ottis Warren

Mercy Ottis Warren

Mary Turner

Mary Turner

Margaretta M. Lovell remarque d’ailleurs que les dentelles qui ornent les manches sont plus luxueuses dans le portrait de Mercy Ottis que dans les deux autres : preuve que la robe avait été remaniée entre temps. De telles dentelles, individualisées et indicatrices du statut social, étaient à l’époque plus coûteuses que le tableau lui-même, et constituaient des biens d’importation de grande valeur.

On peut aussi y voir l’emblème du réseau complexe de déférences et de préséances qui soutendent les tableaux de Copley, et nous sont devenues à peu près indéchiffrables.

Partager la même robe, c’était partager la même distinction.

http://www.jstor.org/stable/1215242