Fil narratif à partir de : William Faulkner, Les larrons, (Gallimard/Pléiade) – Galerie Art : Concept : Whitney Bedford – Palais de Tokyo, Sous le regard de machines pleines d’amour et de grâce, Mélanie Lund – Galerie Ygrec ENSAPC, Haunted by Algorithms…

Il s’arrête devant le grand vase aux flancs paysages, souriant, tout un monde peint, lointain dans la porcelaine cuite, vernie et craquelée, charnelle, et si proche dans ce qu’il représente, le genre de paysage intérieure qu’il cultive et garde toujours sous la main. Une musique intime. Il est face à ce vase monde à la manière dont on aperçoit les détails d’une vallée lointaine, très en contre-bas, et qui pourtant peut être touchée de la main, l’observant avec des jumelles. Il rêvasse un peu, se dit que cela fait des années et des années qu’il aime rencontrer ces rivages bleus, qu’ils lui font du bien, et qu’il ne pourra jamais dire exactement pourquoi. Peut-être devra-t-il commencer par traverser le fleuve et y accoster. Il a un certain âge et ne sait si ses forces et le temps le lui permettront. Et puis il se pétrifie sous une douche de nostalgie. Est-ce cet aspect d’un monde clos sur lui-même, originel et intact, imputrescible sous sa patine, détaché de l’univers? Un désir démesuré, déraisonnable, de rentrer à la maison. Bien que cela ne veuille plus rien dire, la maison, celle où rentrer impérieusement pour échapper à tout, faire en sorte que rien n’ait existé, n’existe plus, la case zéro. Exactement, devant ce vase, écarquillant les yeux pour s’engloutir dans les motifs – regarder par les vitraux, être le pêcheur dans la barque, s’appuyer contre les troncs et s’ensorceler par les reflets du village à la surface de l’eau – sans vraiment y parvenir, restant là impuissant sur la berge, ravagé, il ressent la même chose que le gamin dans le roman de Faulkner, embarqué dans une fugue qui ne tourne pas exactement comme imaginé, forcément, qui vire à l’épreuve au-dessus de ses forces. “Et soudain je me suis senti angoissé par le mal du pays, déchiré, tordu, torturé: être à la maison, pas simplement revenir sur ses pas mais se rétracter, effacer; demander à Ned de reconduire le cheval peu importait où et à qui et comment il l’avait acquis et reprendre l’automobile de Grand-Père et la ramener à Jefferson, en marche arrière s’il le fallait, faire le trajet en sens inverse pour renvoyer, pour replonger dans le Non-être, le Jamais-être, toutes ces routes de campagne, ces fondrières, l’homme et ses mulets daltoniens, Miss Ballenbaugh et Alice et Ephum, et faire ainsi, pour moi du moins, que cela n’ait jamais existé; quand soudain, tranquillement, simplement, quelque chose en moi m’a dit Pourquoi ne le fais-tu pas ? » (Faulkner, p.939) Pourquoi ne le fait-il pas, en effet ? Et au fur et à mesure qu’il énonce ce que cela représenterait, il mesure à quel point le fil narratif qui le charrie est irrévocable, à sens unique. Il intériorise, somatise l’impossibilité d’inverser la narration. Alors, c’est un naufrage dont il voit chaque détail, chaque gerbe d’eau qui submerge le pont comme disséquée, chaque vague tournante accentuant le tourbillon qui aspire le bateau vers le fond. Les mâts nervurés dans le ciel tourmenté et confondu avec les flots, forêts de vergues et de filins, sublimement distincts, presque plus vrais que vrais, la plus petite composante visible à l’œil nu, comme en certains instants tragiques on voit avec netteté chaque instant de sa vie, y compris une foule d’événements secondaires que l’on croyait coulés par le fond, tous ces mats penchés saisis à l’instant même où ils volent en éclats, dernier instant où ils donnent l’illusion de tenir ensemble et pourtant en pleine dislocation. Seule l’embarcation de sauvetage, imperturbable, est inaccessible sur le pont. Il regarde terrifié et émerveillé par la beauté violente, sublime, surpris de s’en sentir une infime victime, le désirant même, amalgamé au vaisseau tourmenté, disloqué dans le déchaînement des éléments, en jouissant désespérément. Exactement comme lorsque l’annonce d’un décès d’un proche, que l’on savait inexorable tout en restant convaincu de son impossibilité –à quel point tout de même, l’être s’accroche aux croyances les plus folles ! – fait suffoquer. Le dernier aîné à pouvoir représenter une origine, dont la compagnie berçait à la manière des premiers paysages matriciels, avec qui rester à proximité de là d’où l’on vient, s’est éteint.

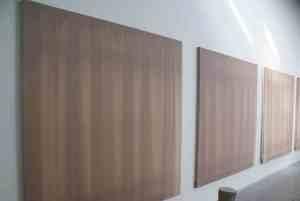

Et cette suffocation fermente, elle vient de loin, et il s’habitue à la voir s’installer dans le décor – que serait-ce sans cela, la mort du proche ! – depuis peut-être la première expérience d’heures vécues comme interminables, à l’école maternelle. L’archive de cette première épreuve temporelle est exhumée, voici, de manière inattendue dans un musée, ce sont ces grandes tentures marquées d’insolation, où se sont imprimées, en d’innombrables passages, les lumières saisonnières, les contrastes entre une météo d’averses sombres ou d’azur dégagé, l’alternance des jours et des nuits, d’encre ou lunaire, qui donnent un rythme singulier au travail du temps décolorant les étoffes. A l’école, donc, d’emblée, la découverte du temps qui ne passe pas, stagnant monochrome. Ces rideaux occultaient les grandes fenêtres durant les moments de repos, couché sur le banc en bois, la tête posée sur les bras pliés, ou bien pendant les bricolages hasardeux, quand il fallait protéger la classe de trop d’ardeur solaire. Une artiste a été les décrocher, ces ready made du temps, et les expose tendues sur des châssis où elles ressemblent à des peintures presque monochromes. Ces toiles sont devenues les photos du temps tel qu’il languit et tourne vinaigre dans les classes de maternel. Elles se ressemblent toutes et sont toutes différentes, elles scandent la même coulée temporelle. « Présentée en série, la quinzaine de tableaux en ligne établit un mouvement ; elle évoque une séquence cinématographique. » La dépigmentation réfléchit le vieillissement de nos propres tissus et, là où prédomine effacement et usure, finit par planer l’apparition d’autre chose, une trame.

Tout imprégné de la chambre mortuaire où, bien que tout soit fini, il ne parvient pas à se résoudre à dire adieu, tant que la dépouille reste là sagement, les heures figées en cet étrange tête à tête avec le mort, il passe dans une galerie d’art, presque par inadvertance, par résignation, parce qu’il ne faut pas s’arrêter de faire ce qu’on a toujours fait, continuer à voir de nouvelles choses, s’intéresser à ce que les humains inventent, faire travailler ses méninges. Et puis, curieusement, quelque chose de la chambre mortuaire semble se prolonger ici. Il a envie de s’incruster, s’éterniser. L’espace était plutôt réduit, évoquant d’anciennes salles de classe transformées en atelier. Ce qui était exposé relevait plus de dispositifs d’expériences pour entrer en contact avec des existences cachées, ou pour démasquer des entités cherchant à nous intercepter l’esprit, sournoisement.

Feuillet du visiteur en main, lisant et relisant plusieurs fois, comme émerveillé par un comte qu’il entendrait la première fois, à propos de choses vieilles comme le monde, il examine et se recueille indéfiniment devant Worms.txt. Dont l’inventeur travaille avec un matériau vivant, des lombrics. Il les implique réellement, il ne les traite pas simplement comme occurrence impersonnelle. Ils sont enfermés et nourris dans une urne remplie de compost. Leurs tortillements naturels « produisent des vibrations électriques qui sont traduites en écriture poétique. » En un an, cela donne plus de 9000 pages. Le circuit est là, sous ses yeux, dans la pénombre, l’urne pleine de vie connectée à la machine complexe, les capteurs et les traducteurs. Sur le mur, des pages et des pages couvertes d’écritures. Ça pourrait n’être que gadgets mais comme n’importe quelle œuvre, celle-ci s’interprète et, du coup, transforme celui qui la sonde, en devient un des lombrics cachés. L’urne, symbole de la mort, contient le vivant au-delà du visible, le vif occulte. Et, quiconque cultive l’habitude d’écrire a déjà été confronté à cette sensation que cette pratique scripturale, obsessionnelle – on est alors toujours un obscur graphomane couvrant les parois d’une caverne enfouie – fait surgir, de la plume ou du clavier, des mots, des images, des phrases et des musiques, non envisagés, qui surprennent la personne même qui en est le site de résurgence, relevant aussi de la rémanence. Nos vers internes – ce qui nous ronge et fouille cherchant à rassembler des bribes d’autofictions – et leurs secousses électriques produisent en continu du sous-texte qui, à un moment ou l’autre, vient donner corps aux mots conscients qui, alors, émergent en texte approximatif, mal dégrossis, affûtés pour attirer quelques idées fugitives. Et, se met-il à penser, si les vers étaient placés dans un cercueil refermé sur un proche, de la même chair que lui, de celle lui ayant donné vie, se démenant et mangeant ce vif retournant à la terre, leurs circonvolutions électrifiées traduiraient-elles en écriture cabalistique les manières dont le proche expérimente la mort, se dissémine à nouveau, anonyme dans le vivant ? Serait-ce son discours d’outre-tombe ? Ainsi, l’esprit endolori et paniqué, à la manière dont on court en tous sens pour actionner le déclic caché d’un passage secret, inventorie les manières de garder le contact avec le mort, de poursuivre la filiation, ou mieux, élabore d’absurdes stratagèmes pour l’accompagner de l’autre côté, convoquant sans vergogne des schémas surannés de magie. S’attachant à toute promesse de rituel. Il se sent bien dans le cabinet exploratoire où le hasard l’a conduit. La confusion affective dans laquelle il se trouve fait qu’il pourrait se croire dans la cabane d’un fossoyeur, reléguée dans un coin du cimetière, où il collectionnerait des appareils poétiques dédiés à la communication entre espèces, entre choses, une sorte de chapelle de la consolation surmontée d’une discrète enseigne lumineuse Haunted by Algorithms. Ceux et celles qui doivent la voir ne la loupent pas. Les autres ne l’apercevront jamais. La technologie de recommandation numérique comme méthode d’apaisement du deuil ? Le big data comme promesse d’éternité ? En fait, l’immersion dans la plasticité du flux algorithmique et de son influence sur le design de toutes choses, matérielles ou immatérielles, organiques ou inorganiques, est traitée selon diverses configurations hybrides, techniques et poétiques pour échapper à l’enfermement mathématique du conseil, de l’appariement entre choses censées s’aimanter naturellement, selon plus exactement la nature du marketing. L’algorithme et le numérique ne sont pas abordés en entités distinctes, actuelles, mais connectées à des équivalences qui traversent les siècles, replacés dans des narrations plus longues et chaotiques, notamment les échanges avec les mondes parallèles, le dialogue avec les morts et les esprits, la circulation de langues inconnues traversant et perturbant les nôtres. En lieu et place d’un monde que les algorithmes sont censés rendre archi-mesurable et rigoureusement computationnel, quasi fini, le cabinet Haunted by Algorithms met en scène divers processus où, si la machine tourne rond, c’est surtout pour mieux dérailler, s’affoler, restituer de l’imprévu, l’effrayant comme le réjouissant, renouer avec l’indéchiffrable.

Si la manière de se connecter à l’imaginaire est typiquement technophile, comme ces écouteurs reliés à un capteur enfoncé dans le mur, l’histoire que l’on y entend relève d’un genre classique et est représentative en grande partie de l’imaginaire qui baigne l’exposition collective : récit d’un voyage où des explorateurs découvrent une nouvelle espèce et expérimentent la communication inter-espèce. Ce fantasme de la communication inter-espèces est traité par plusieurs des artistes présents dans ce laboratoire. Par exemple, la collection de disques de Gauthier Tassart, regroupant des enregistrements de chants d’oiseaux, des méthodes pour faire parler son perroquet ou comprendre et se faire comprendre par son chien, se construit comme cet étonnant transfert d’une transcription de chants de rossignols édités en 1810 par J.M. Benchstein et qui aurait inspiré Kurt Schwitters dans ses collages et poésies bruitistes. Tout un cheminement qui trace des correspondances entre êtres sensibles de natures différentes. Dans la même lignée, Astrid de la Chapelle établit des tableaux presque cubistes dont les lignes et brisures, les harmonies entre formes éclairent l’action diplomatique des mondes ornithologiques. C’est une transposition graphique d’échanges entre deux oiseaux chanteurs, une fauvette et une rousserolle, dont les propos concernent l’obligation de s’adapter aux dégradations environnementales générées par l’homme. Ce qui nous renvoie à l’obligation de se concerter entre toutes les espèces, et pas seulement entre humains, pour dégager un mode d’être écosystémique capable d’enrayer la catastrophe climatique. La solution ne se trouvera qu’en intégrant les autres espèces au fonctionnement démocratique, grâce à un « algorithme permettant de faire converger captation et transcription spatiale, analyse des expériences subjectives et traduction anti-spéciocentriste ». La technologie n’est plus envisagée pour soumettre la nature mais comme prothèse pour que l’homme puisse échanger et réellement prendre en compte les savoirs et les souhaits des espèces qui l’environnent. Des avancées concrètes en ce sens sont présentées grâce à l’application de Jean-Louis Boissier, #Ubiquité. Celle-ci permet de détecter ce qui nous échappe à l’œil nu, le langage géométrique des plantes. Par exemple, les papyrus émettent des signes « qui renvoient plus fondamentalement à leurs comportements, à leurs échanges, à leurs architectures ». Ces signes seraient perçus directement par le cerveau, alimentent des « systèmes d’intellection distincts des langues » qui échappent aux radars de la conscience tout en participant aux facultés d’écriture. L’artiste s’applique à concevoir des interfaces technologiques pour rendre perceptibles ces systèmes, en isoler les structures rudimentaires, et ainsi élargir l’horizon sensible, augmenter l’empathie avec les plantes qui nous parlent. Souvent, des processus initiés par l’artiste qui signe l’œuvre, semblent vivre de leur propre vie, œuvres connectées. Ainsi cette installation qui retraite en permanence les « titres d’articles » puisés dans la presse spécialisée sur l’art, le numérique et l’activisme et, brassant et mélangeant tous ces énoncés, formule des concepts de création, de manière aléatoire. Les intitulés lumineux, plastiques, tournent, ventilent, crée l’illusion de « pouvoir augmenter les capacités imaginaires » et « d’accélérer les avant-gardes artistiques ». Certains dispositifs offrent de tester concrètement la plasticité de nos récepteurs neuronaux, d’entendre littéralement comment les neurones réagissent, réceptionnent un son, une vocalise, entendre comment ce que l’on écoute, langage ou musique, fait crépiter notre appareil mental. Cela, pas loin d’une mise en abîme sidérante, où des robots filment des animaux qui eux-mêmes, équipés de caméras, filment les robots les filmant. Animaux domestiques et créatures artificielles créées par l’homme. Ce qui engendre une sorte d’effroi entre hilarité et impossibilité de déterminer finalement qui regarde qui et pourquoi, cela renvoyant vers une sorte de métaphore de notre quotidien où des millions d’humains, nantis de caméras et d’objets connectés, filment, échangent, reçoivent et envoient des signaux, machinalement, par automatisme, robotisés. Comment les ordinateurs nous ressemblent de plus en plus, ayant intégré schémas et structures mentales de l’humain, c’est ce que nous montre Dataghost 2, image d’une machine qui, en recherche de conscience, se met à pratiquer l’introspection, cultive frénétiquement la réflexivité sur ses propres activités internes. Elle produit peu à peu une exégèse délirante et infinie des textes codés qu’elle génère, en appliquant au langage informatique des transpositions inspirées de « l’herméneutique de la Kabbale, et plus particulièrement des techniques de la Gematria » (système d’interprétation qui additionne les valeurs numériques attribuées aux lettres et aux phrases, ce qui est une autre sorte d’obsession computationnelle). Les instruments de la rationalité cognitive, les ordinateurs, sont happés par les mystères des premiers textes et l’ensemble se regarde, plastiquement, comme le tableau des circuits jamais au repos de l’insomniaque soumis aux angoisses métaphysiques. Et comment les ordinateurs se livrent finalement aux mêmes rêveries que les nôtres, ou viennent les relancer, leur donner un sens nouveau, c’est ce que laisse entrevoir Faces in the Mist. On a tous rêvassé, allongé au sol, en regardant passer les nuages, essayant d’y deviner des formes, d’y reconnaître des visages. C’est exactement cette activité immémoriale, probablement aux fondements de bien des créations imaginaires de l’homme, que formalise cette application : utiliser un « programme de reconnaissance faciale pour détecter des formes signifiantes dans un flux nuageux informes. » L’outil, très sophistiqué, s’apparente aussi aux bricolages spirites, en vogue dans certains salons du XIXe siècle, pour convoquer les esprits. La machine a intégré une grande quantité d’informations physionomiques issues d’une base de données de « personnages historiques impliqués de près ou de loin dans la manipulation du climat ». Cette interface machinique et poétique va effectivement détecter ces physionomies dans le chaos nuageux. C’est la représentation de son aspiration principale, arriver dans un coin de verdure isolé, où personne ne peut le rejoindre, quelque part en haut d’un col peu fréquenté, éprouvé par l’ascension, laisser le vélo et à l’écart de la route, se coucher dans l’herbe et la mousse, boire l’eau fruitée à la gourde et regarder le ciel, guetter les nuages blancs, attendre que s’y manifeste un visage, une silhouette bienveillante, l’illusion que le disparu s’est transformé en sorte d’ange gardien qui lui adresse, de temps à autre, un signe de connivence.

Exactement comme il regarde le vase paysage, courbe, clos sur lui-même, enserrant le vide. L’embarcation et sa voile gonflée et figée. Un moulin et un beffroi au loin. Le ponton de bois humide, un peu pourri. La promenade sur la berge herbeuse. Les arbres prolifiques, aux racines épanouies dans le fleuve, végétation autant terrestre qu’aquatique. Un village tapis, abandonné dans un coude fluvial, avec ses bâtiments nobles et religieux, sa fabrique de farine, la pêche d’eau douce, un rêve d’autarcie douce. Pas n’importe où, mais au centre oublié du monde. Le soleil joue sur la faïence ronde. Soudain, un éclat dans le coin d’un vitrail se disperse et, à l’avant, dressée verticale sur l’eau, brûlant la berge et éblouissant la barrière et la pierre de la chapelle, une silhouette carrée de feu, une porte de lumière, pour aller de l’autre côté. Combien de fois n’a-t-il pas rêvé courir sur ces berges et dans le dédale de pièces de ces habitations, lacis de galeries et souterrains reliant berges et chambres, passant sous le fleuve et traversant les caves, débouchant sur une place, le chœur d’une église, la salle de banquet d’un château. Des courses pleines de surprises où il tombe dans les bras d’anciennes connaissances, ne les reconnaissant pas de suite, étreignant à nouveau des amies perdues, embrassant ses proches disparus et morts anciens, reprenant d’anciennes conversations interrompues et les reliant à des actualités récentes, avant que tout disparaisse à nouveau, au réveil. Ce sont les mêmes chimères qui l’habitent, au départ d’un rivage capturé et protégé dans la faïence vernie, abstraites, quand il s’abîme dans la contemplation d’une tasse blanche et ses tatouages bleus, de la même marque que le vase, (Boch), où fume le café noir, quelques points constellés, des lignes sinueuses et dérivant dans le vide, des esquisses de corolles, arabesques minimales, frise florale suggestive qui se déroule sans fin en lui depuis la première fois qu’il l’a vue, enfant chez ses grands-parents. Les dessins épurés de la tasse doucement cannelée évoquent en une sorte d’écriture morse la plénitude du paysage sur le vase opulent et tellement grand qu’il pourrait se couler dedans. Tasse ou vase, touchés ou simplement effleurés du regard déclenchent toujours en lui une musique précise, celle des vers baudelairiens de L’invitation au voyage, qu’il récite en vain, jouissifs précisément à cause de cette gratuité, sans lendemain, sonnant dans le vide, sans plus rien attendre, juste flotter sans plus savoir où aller. (Pierre Hemptinne)

Tagged: art numérique, le temps, travail du deuil