Ces pendants confrontent un homme et une femme.

Heinrich le Pieux, Duc de Saxe et sa femme Katharina von Mecklenburg

Lucas Cranach l’Ancien, 1514,Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden

Ces deux impressionnants portraits en pied, grandeur nature, partageaient le même cadre avant d’être transférés du bois vers la toile. Ils ont été réalisés à la suite du mariage du duc et de la duchesse, en 1512 (on ignore pourquoi la réalisation prit deux ans). [1]

Sur la tête du marié est posée, de guingois, une couronne d’oeillets qui fait pendant au grand plumet blanc de la duchesse – accessoire de coquetterie très à la mode à l’époque chez les princesses allemandes. L’oeillet rouge est un symbole d’amour pur et vrai.

Le marié porte au cou une broche avec deux mains jointes, la mariée une parure avec les initiales H et K.

Sa toque est ornée d’un médaillon avec le signe catholique IHS (Katarina se convertira au protestantisme en 1535)

Au delà de ces détails d’orfèvrerie, le plus frappant est le dimorphisme sexuel exacerbé qui s’étend jusqu’aux animaux : chien de chasse féroce exhibant sa queue spiralée, côté duc, petit bichon blanc aplati côté duchesse. C’est l’époque où la femme cache tout tandis que l’homme exhibe fièrement ses attributs, des mollets à l’entrejambe et au symbole éloquent de la dague toute prête à sortir du fourreau.

Sigismund von und zum Pütz, Catharina Broelman et leurs enfants

Gortzius Geldorp, 1598

Parmi d’innombrables pendants ayant pour sujet un couple, celui-ci impressionne par sa volonté de symétrie : les blasons, les lourdes chaînes en or et les enfants (garçons avec le Père, filles avec la Mère), toutes les richesses de la famille sont exhibées avec fierté. Seule exception à cette symétrie : l’homme pose une main sur le pommeau de son épée, tandis que la femme tient dans sa main un gant.

Portraits de Willem de Langue et Maria Pijnaeke

Willem Willemsz van der Vliet, 1626, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Delft

Vingt ans plus tard, la mode est devenue plus austère, confondant hommes et femmes dans un même moule vestimentaire : velours noir et fraise blanche. De part et d’autre de la même table, le notaire et son épouse [2] semblent les reflets l’un de l’autre dans un miroir, au point qu’ils tiennent leurs gants dans des mains opposées. Les seuls éléments différenciateurs sont les objets posés sur la nappe : des papiers notariaux et un nécessaire d’écriture, côté époux , une Bible côté épouse : pouvoir contre piété, écrits civils contre livre sacré, l’homme s’occupe de l’ici-bas et la femme de l’au-delà.

L’écrivain Petrus Scriverius

L’écrivain Petrus Scriverius

Frans Hals, 1626, MET, New York

Sa femme Anna van_der_Aar

Sa femme Anna van_der_Aar

Frans Hals, 1626, MET, New York

A l’issue de cette uniformisation, l’homme et la femme ne se distinguent plus que par la coiffe. Hals néanmoins casse cette symétrie plane par une utilisation subtile du cadre ovale, qui fonctionne ici comme une sorte d’objectif : entre la main droite de l’écrivain, mise en exergue en avant-plan, et la main droite de la femme, posée sur son coeur en arrière-plan, le pendant se déploie dans la profondeur, de la vie sociale à la vie intime.

Portrait d’homme

Portrait d’homme

Portrait de femme

Jacopo Ligozzi, 1604, Collection privée

Dans ce double portrait, probablement réalisé pour un mariage, le jeune homme en manteau rouge tient un bâton avec un phylactère, sur lequel est écrit, de manière énigmatique « E mi che non ghipenso … la deridon[o] » : « et moi qui ne pense pas à lui… ils s’en moquent »

La jeune femme tient un bouquet et une gousse, portant l’inscription « fiori et baccelli » ( « être fleurs et gousses » est une expression signifiant « être en bonne santé »).

Ce que cette saine jeunesse ignore ou dédaigne, c’est sa propre Mort, qui se cache au dos de chacun des panneaux.

Verso du Portrait d’homme

Verso du Portrait d’homme

Verso du Portrait de femme

Verso du Portrait de femme

Au dos du portait du jeune homme, une tête coupée, en état de décomposition avancée, est présentée sur un velours rouge qui rappelle son manteau Elle est entourée, dans la moitié haute, par des symboles de la brièveté et de la finitude : un couteau (la mort violente), un livre de comptes fermé, une libellule qui vole, une lanterne sourde éteinte, un sablier écoulé .La moitié basse montre que cette vie vaine a été dédiée aux plaisirs – fiasque renversée, pièces et bourses, dés, jeu de cartes. Joy Kenseth [3] a remarqué que les quatre cartes visibles sont les plus basses de chaque « couleur ». Selon un manuel de jeu de tarot imprimé à Venise en 1545, cette suite a une signification précise :

« les épées rappellent la mort de ceux que le jeu a rendu fou, les bâtons le châtiment que méritent ceux qui trichent, les deniers l’appétit du jeu, les coupes le vin dans lequel les disputes des joueurs sont noyées ».

Ainsi les cartes sont les échos de certains des objets environnants : le couteau près du livre (épées), les pièces (deniers), la fiasque (coupe). Manque le bâton, la punition du tricheur, peut-être remplacée ici par le crâne du chien, bien incapable désormais de garder ou de mordre.

Côté féminin, la tête coupée a gardé sa tresse et sa perle à l’oreille, mais c’est une mouche vivante qui est posée sur son front. En dessous sont abandonnés un diadème doré et un collier de perles très semblables à ceux que la jeune fille portait de son vivant – richesses qui font écho à la bourse et aux pièces du jeune homme. A la fiasque de vin correspond un flacon de parfum et aux cartes une boîte de fard : aux vices de la boisson et du jeu, pour les hommes, répond pour les femmes celui de la coquetterie. Un crâne de gazelle entouré de cordes (?) fait pendant au crâne de chien.

Mais c’est la moitié haute du pendant féminin qui est la plus extraordinaire : dans le miroir, une momie de chat superpose sa gueule hurlante au profil hurlant de la morte. On comprend que le miroir permet au chat de continuer , par delà la mort, à attaquer le cadavre de souris posé en bas sur le rebord ; mais il sert de la même manière à la femme, dont l’oeil droit intact nous reluque et dont la dentition nous décerne un rictus vorace, autrefois séducteur.

Dans tous les pendants mari-épouse que nous avons vus jusqu’ici, celle-ci se situe sur le pendant de droite, autrement dit à la gauche du mari, en conformité avec la fait que le mari donne toujours le bras gauche à sa femme (afin de pouvoir tenir l’épée de son bras droit).

Ceci est un cas particulier du principe de dextralité proposé par Hugo van der Velden, selon lequel le personnage le plus important se trouve toujours à la droite de l’autre. Principe qui est intéressant surtout lorsqu’il est enfreint…

Vieille femme grotesque

Vieille femme grotesque

Quentin Matsys, vers 1513, National Gallery, Londres

Portrait d’un vieillard

Portrait d’un vieillard

Quentin Matsys, vers 1513, Collection privée

Ici, la femme se trouve sur le tableau de gauche pour respecter le sens de la narration : elle tend un bouton de rose au vieil homme, qui le refuse de la main pour des raisons compréhensibles (la métaphore traditionnelle entre la rose et les tétons ajoute encore au comique).

Une sorcière

Une sorcière

Un soldat

Un soldat

Salvator Rosa, 1655, Pinacoteca Capitalina, Rome

Guy Tal [4] a repéré une autre exception au principe de dextralité dans ce pendant de Salvator Rosa, qui regroupe deux des sujets de prédilection du peintre : une sorcière et un soldat.

Les pieds sur un pentacle entouré d’un cercle de bougies, la vieille femme est absorbée dans la lecture d’un grimoire. En face, un soldat à l’air dépité attend, sa lance en berne entre les jambes. S’agit-il d’une consultation en vue de recouvrer une virilité plus convaincue ?

L’interprétation intéressante de Guy Tal est que, si Rosa a enfreint ici le principe de dextralité qu’il connaissait parfaitement, c’est pour illustrer le pouvoir des sorcières à produire un « monde à ‘envers ».

Watteau

La fileuse

La fileuse

Watteau, 1715-16, tableau perdu

La marmotte

La marmotte

Watteau, 1715-16, Ermitage, Saint Petersbourg

Donald Postner a compris la logique de ce pendant : d’un côté, la quenouille évoquait traditionnellement le sexe masculin, de l’autre la « marmotte » signifiait argotiquement le sexe féminin, ici caressé par un hautbois verticalisé.

Ainsi chaque sexe arbore fièrement le symbole de l’autre.

![]()

L’Indifférent,

L’Indifférent,

Watteau, vers 1717, Louvre, Paris

La Finette

La Finette

Watteau, vers 1717, Louvre, Paris

Satins chatoyant sur le velours sombre des frondaisons : le jeune homme en équilibre gracieux et la jeune femme jouant du théorbe forment couple, images de la Danse et de la Musique.

Chardin

L’ouvrière en tapisserie

Chardin, 1733-1735, Collection privée

Le jeune dessinateur

Le jeune dessinateur

Chardin, 1733-1735, Fort Worth, Kimbell Art Museum

Le texte du Salon de 1758 décrit ainsi le premier pendant : « Un tableau représentant une Ouvrière en tapisserie, qui choisit de la laine dans son panier ». Tous les accessoires du métier sont là : la broderie en cours posée sur le genou, les ciseaux pendus à la ceinture, le coussin à épingles posée sur la nappe, la barre à mesurer appuyée contre.

Dans le pendant masculin, un jeune dessinateur recopie une académie à la sanguine. Le couteau sur le sol lui sert à tailler son crayon. Assis par terre, la redingote trouée à l’épaule, les chevaux en bataille s’échappant du tricorne, insoucieux de confort ou d’élégance, il semble totalement absorbé dans ce travail dont nous ne voyons ni l’instrument, ni le résultat.

Maison contre atelier, artisanat aux multiples outils contre art économe de moyens, fils multicolores contre fusain rouge, vue de face contre vue de dos, évidence contre mystère, interruption contre concentration, les deux pendants comparent deux mains habiles pratiquant des activités de copie : la broderie embellit les robes, le dessin embellit le nu.

![]()

Un garçon cabaretier qui nettoie un broc

Chardin, 1738, Hunterian Art Gallery, Glasgow

L’écureuse

L’écureuse

Chardin, 1738, Hunterian Art Gallery, Glasgow

Nous sommes ici dans le monde des laborieux, des subalternes. Le garçon porte la clé de la réserve attachée par un ruban bleu, la fille un médaillon attaché par le même ruban.. Les deux regardent l’un vers l’autre comme s’ils se devinaient, de part et d’autre de la cloison. Les croix et les bâtons sur l’ardoise renvoient au caractère répétitif de ces activités obscures.

Environné de récipients en fer blanc, le garçon illustre la Boisson ; entourée de récipients en cuivre, la fille illustre la Cuisson. Mais pas de tonneau à gauche, ni de victuailles à droite : les deux apprentis en sont encore au stade ingrat où on n’est pas autorisé à toucher directement aux substances, mais simplement aux récipients, broc et poêlon.

Il ne faut pas sous-estimer l’allusion et la dimension déceptive des gestes. C’est à hauteur de sexe que le garçon fourrage dans le broc, tandis que la fille se trouve transpercée par la queue interminable du poêlon. De même qu’ils n’ont pas encore accès aux nourritures réelles, les deux adolescents en sont réduits aux fourbissages solitaires.

![]()

Les bulles de savon 93 x 74.6 cm

Les bulles de savon 93 x 74.6 cm

Chardin, 1733-34, National Gallery of Arts, Washington

Le jeu des osselets 81.9 x 65.6

Le jeu des osselets 81.9 x 65.6

Chardin, 1733-34, Baltimore Museum of Art

A noter le veston déchiré du jeune homme, qui a la même signification que le trou dans la redingote du jeune dessinateur : l’oubli du monde extérieur, l’absorption dans une activité qui rend indifférent au regard des autres.

Ce pendant est attesté par une annonce dans le Mercure de France en 1739, de deux gravures de Pierre Filloeul dont voici les légendes :

Contemple bien jeune Garçon,

Ces petits globes de savon :

Leur mouvement si variable

Et leur éclat si peu durable

Te feront dire avec raison

Qu’en cela mainte Iris leur est assez semblable.

Il vous est peu séant, Lisette, De jouer seule aux osselets,

Et désormais vous êtes faite

Pour rendre un jeune amant heureux,

En daignant lui céder quelque part dans vos jeux

Comme souvent, les légendes des gravures simplifient, voire faussent, la signification des pendants.

Dans ces ossements envoyés en l’air par une main habile et ces bulles éphémères, difficile de ne pas percevoir une résurgences des Vanités flamandes, une illustration de la fugacité de la vie.

![]()

Dame prenant le thé

Dame prenant le thé

Chardin, 1735, The Hunterian Museum and Art Gallery, University of Glasgow

Garçon construisant un chateau de cartes, 79,4 x 99,9

Garçon construisant un chateau de cartes, 79,4 x 99,9

Chardin, 1735, The National Trust, Waddesdon Manor

Chardin a peint le pendant de gauche peu avant la mort de sa première épouse Marguerite Saintard. Prendre le thé toute seule est inhabituel : peut-être était-ce un réconfort durant sa maladie.

Dans le pendant de droite, le tablier suggère que le jeune garçon est un serviteur que l’on a appelé pour ranger et qui s’est assis là, profitant des cartes pour s’amuser. Le gland de la sonnette, à gauche, renforce cette idée. Il s’agit encore d’un enfant, qui ne s’intéresse ni à la mise oubliée sur le coin de la table, ni à l’as de coeur symbole d’amour, ni au roi de pique tombé dans le tiroir, image de l’autorité vacante. Les soucis d’argent, d’amour et de pouvoir sont en suspens, le temps d’une construction gratuite et d’un exercice d’habileté.

Le tiroir ouvert fait le lien entre les deux pendants. Femme mûre contre jeune homme, nuage de vapeur contre château de papier, les deux nous montrent des passe-temps qui n’apportent qu’une satisfaction fugitive. Mais aussi la différence entre le plaisir des adultes – une chaleur temporaire – et celui des jeunes gens – un défi lancé à soi-même.

![]()

Le château de cartes 60.3 x 71.8 cm

Le château de cartes 60.3 x 71.8 cm

Chardin, 1736-37 National Gallery, Londres

La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm

La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm

Chardin, 1735-36, National Gallery, Londres.

A gauche, dans cette autre version du Château de Cartes (on en connait quatre au total), certaines cartes sont pliées, ce que l’on faisait après le jeu pour les rendre inutilisables et éviter toute tricherie. Un jeton et une pièce ont été oubliés sur la table.

A droite, la jeune maîtresse d’école montre un livre à un enfant, en désignant une image avec son aiguille à tricoter.

Ainsi, ce pendant mettrait en parallèle le sérieux du jeune homme, au profit d’un plaisir doublement futile (un jeu d’adresse, dérivé d’un jeu d’argent) et celui de la jeune fille , au profit d’une activité doublement utile (l’enseignement, dérivé du tricotage).![]()

Suivant les occasions, Chardin présentait ses tableaux selon différentes combinaisons. De plus, des pendants ont pu être reconstitués indépendamment de sa volonté, par les amateurs successifs. En outre, la présence de plusieurs versions de chaque thème complique encore les appariements.

C’est ainsi que dans quatre ventes tout au long du XVIIIème siècle, la Maîtresse d’école a été associée avec une version horizontale des Bulles de savon.

Les bulles de savon 61 x 63.2 cm

Les bulles de savon 61 x 63.2 cm

Chardin, 1733-34, MET, New York

La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm

La petite maîtresse d’école 61.6 x 66.7 cm

Chardin, 1735-36, National Gallery, Londres.

On voit bien la symétrie entre les deux bambins, l’un distrait vainement, l’autre éduqué sainement.

![]()

Jeune fille avec raquette et volant 83 x 66 cm

Jeune fille avec raquette et volant 83 x 66 cm

Chardin, 1737 , Galleria degli Uffizi, Florence

Le château de cartes 82.2 x 66 cm

Le château de cartes 82.2 x 66 cm

Chardin, 1736-37 National Gallery of Arts, Washington

Au salon de 1737, c’est une jeune fille à la raquette qui est associée à cette autre version du Château de Cartes.

A gauche, la très jeune fille a préféré le jeu de volant à son ouvrage (les ciseaux attachés à sa ceinture).

A droite, toutes les cartes sont pliées, le tablier est réapparu, et la carte du tiroir est un valet de Coeur. Ces nuances suggèrent que le jeune domestique, qui lui aussi préfère jouer plutôt que travailler, pourrait bien être quelque peu fripon et coureur.

Ainsi ce pendant confronte deux dextérités, féminine et masculine, en extérieur et en intérieur, toutes deux vouées à la chute : ni le vol du volant ni le château de carte ne peuvent durer. Mais aussi la naïveté de la tendre enfant à l’habileté manipulatoire du beau valet.

La sultane grecque

La sultane grecque

Un Prêtre de la loi

Un Prêtre de la loi

Jean Barbault, 1748, Louvre

« En fait la « sultane » est un homme, un peintre pensionnaire de l’Académie de France à Rome, et le tableau un souvenir de la mascarade de 1748. Les jeunes artistes du palais Mancini avaient l’habitude d’organiser à l’occasion du carnaval un cortège pantomime très apprécié des Romains : celui-ci, sur le thème de la Caravane du Grand Seigneur à la Mecque, eut un tel succès que le Pape Benoît XIV tint lui-même à y assister incognito. En fait, tout n’était qu’illusion : les Sultanes ? Des jeunes gens. Les somptueuses soieries ? Des toiles peintes. Les zibelines qui bordent manteaux et houppelandes? Du lapin… Mais par la magie d’un pinceau sensuel et inspiré qui transcende tout, on y croit. » [5]

Il n’est pas sûr que ces deux panneaux aient fonctionné en pendants. C’étaient plutôt les éléments d’une série, dont voici un troisième membre :

Jean Barbault, Un garde du-Seigneur,1748, Musée de Narbonne

La simplicité

Greuze, 1759,Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas

Un berger qui tente le sort pour savoir s’il est aimé de sa bergère

Un berger qui tente le sort pour savoir s’il est aimé de sa bergèreGreuze, 1761, Petit Palais, Paris

La jeune fille effeuille une marguerite pour savoir à quel point elle est aimée.

Unifié par l’arbre à l’arrière-plan, le pendant de droite est ajouté deux ans plus tard, variation végétale peu appréciée par Diderot :

« Ce Berger, qui tient un chardon à la main, et qui tente le sort pour savoir s’il est aimé de sa bergère, ne signifie pas grand-chose. A l’élégance du vêtement, à l’éclat des couleurs, on le prendrait presque pour un morceau de Boucher. Et puis, si on ne savait pas le sujet, on ne le devinerait jamais. » Diderot, Salon de 1761

Il s’agit en fait d’une coutume ancienne : l’adolescent se concentre sur son souhait d’amour ardent avant de souffler sur la chandelle de pissenlit.

Détail rarement remarqué : entre le pouce et l’index de l’autre main, il tient ce qui semble bien être un pétale de marguerite... retour du berger à la bergère.

Les bulles de savon

Les bulles de savon

La camera obscura

La camera obscura

Van Loo (Charles Amedee Philippe), 1764, National Gallery of Arts, Wahington

Van Loo utilise des pendants ovales pour répartir ses six enfants entre deux lucarnes « oeil de boeuf » : une fille et deux garçons, un garçon et deux filles . Ce mélange des sexes montre bien que le goût n’est plus aux symétries faciles, tout est fait au contraire pour les brouiller : formes, couleurs, mouvements, l’oeil rococo valorise avant tout le raffinement, la distraction, la surprise. Au point qu’il est difficile de décider l’emplacement des deux pendants .

C’est dans la profondeur que se trouve la solution, et que se joue l’unité entre les deux : à gauche, une bulle de savon va s’échapper vers l’extérieur, vers le tablier tout prêt à la recueillir ; à droite, la « camera obscura » du père est brandie à l’extérieur pour observer, sur l’écran en face arrière, le miracle de cette bulle qui vole.

Ce qui réunit les six enfants, ce qui capte intensément leur attention, c’est l’attente imminente de cet envol.

L’artiste et sa mère

Van Loo (Charles Amedee Philippe), 1763, Collection particulière

Ces deux pendants viennent compléter un autre « oeil de boeuf » expérimenté l’année précédente. Le peintre s’est représenté dans une complicité joyeuse avec sa mère, tenant le menton ridé de la vieille femme comme au petit jeu de la barbichette, pour la faire encore une fois sourire.

Conte suédois – la princesse et le berger (A swedish fairy tales -Prinsessan och Vallpojken)

Carl Larsson, 1897, Nationalmuseum, Stockholm

Ce triptyque, qui fait partie des quelques oeuvres symbolistes de Larsson, est factuellement un diptyque : la partie centrale, sculptée, n’est qu’une sorte de cadre élargi, dont les têtes de roi et de reine font écho aux deux personnages peints : le berger et la princesse.

Plutôt que d’illustrer une histoire précise, les panneaux mettent en place un sorte de quintessence du conte, une énergie symbolique exploitant trois polarités croisées : sculpture/peinture, femme/homme, jeunesse/vieillesse.

Un tiers-exclu échappe à ces couples: il est peint mais réduit à une tête comme celles du bas-relief ; il n’est ni homme ni femme, ni vieux ni jeune, mais simplement monstrueux : c’est bien sûr la tête coupée du troll roux, portée à l’envers par la princesse, et qui continue à la reluquer d’un oeil haineux.

L’histoire est facile à comprendre : le troll tenait la princesse en son pouvoir, le berger lui a coupé la tête et rendu la princesse à ses parents, la reine éplorée et le roi reconnaissant.

Saint georges et le dragon (Sankt Göran och draken)

Larsson, 1896, lithographie

Cette lithographie, exécutée l’année précédente, constitue déjà un triptyque en puissance :

- la princesse et la tête coupée,

- un chat dormant prés d’attributs royaux (manteau, couronne et sceptre),

- le berger avec son épée saignante et son olifant.

Associés aux trois fenêtres, trois textes explicitent le contexte :

- la gravure « Saint Georges et le dragon » rappelle le devoir sacré de délivrer une princesse ;

- un almanach (Almanakt) suspendu à un clou dit que nous ne sommes pas dans une histoire sérieuse ;

- la gravure « De sju v(ise) » – probablement les sept vierges sages – souligne la pureté de la princesse.

Le chat endormi nous invite une interprétation réaliste et humoristique : deux enfants à la tête farcie de contes se sont déguisés pour jouer au berger et à la princesse, autour de ce dragon bien inoffensif.

Mais les trois attributs érectiles du berger – l’olifant, le plumet et la grande flamberge sanguinolente barrant le bas-ventre d’une vierge – comparés au nez ouvertement phallique du monstre renversé, renvoient plus ironiquement à une vérité universelle :

ce n’est pas aux vieux trolls de se taper les petites princesses.

Otho Cushing, ouverture de Life Magazine, décembre 1914

En imaginant, en 1914, la couverture de Life telle qu’elle serait en 1950, ce remarquable pendant temporel prévoit la victoire définitive du dénudé et du sauvage, ainsi que la mode de la pipe pour dames. Le couple du futur reste néanmoins conventionnel : la femme se tient toujours à gauche de l’homme, qui garde sa canne et son chapeau.

Joseph Christian Leyendecker

Diptyque publicitaire pour le « Kuppenheimer Style Book », Automne Hiver 1918-1919

Joseph Christian Leyendecker

Diptyque publicitaire pour le « Kuppenheimer Style Book », Automne Hiver 1918-1919

Après la guerre, Madame s’est emparé du képi, et son Marine se laisse volontiers lier les mains. Les couples se forment ou se reforment, comme l’illustrent les deux inséparables sur le tissu du fauteuil.

Rumbelle diptych

Rumbelle diptychMadeline Gray (ThatmadGray), Deviant Art, 2013-16

La même technique de la pelote a été récemment redécouverte par Belle pour domestiquer Rumpelstiltskin (la Bête), dans cette illustration de la série Once Upon a Time.

Nu a l’atelier

Marie Vassilieff, 1927

Ces deux nus cubistes sont peints en recto verso. Malgré le modernisme, Marie Vassilieff a conservé la convention classique de la peau masculine, bronzée, et de la peau féminine, blanche. Les couleurs chaude et froide de l’arrière-plan accentuent ce contraste.

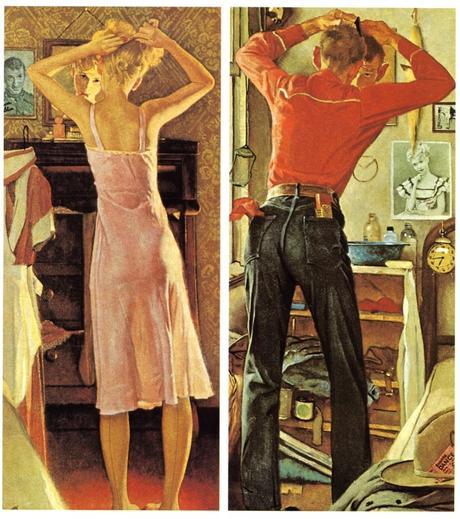

Avant le rendez-vous (Before the date)

Norman Rockwell, 1949

Les deux jeunes gens s’activent parallèlement dans leurs chambres respectives, le réveil indique 18h45 et le billet du dancing est déjà dans le chapeau. L’humour tient bien sûr à la symétrie des attitudes : même virtuosité capillaire, même déhanchement comme si les deux cherchaient déjà à se frotter, au mépris de la bande de séparation. Chacun contemple dans le miroir sa propre image en finition, tandis qu’à côté une photographie montre l’image parfaite de l’âme-soeur (plus un cheval côté garçon).

Car il s’agit bien d’une sorte de cowboy juvénile, foulard dans une poche-revolver et harmonica dans l’autre, et la jeune fille est moins une cavalière qu’une pouliche à conquérir, croupe rose et jarrets à couture.

Homme et femme

Benjamin Stahl, années 50

La maison (table ronde, lampe avec abat-jour, grand portait de famille) est opposée au bureau (table rectangulaire, encriers, petits cadres), l’unité étant assurée par le mur vert et les brochures bleu ciel.

Il peut s’agir d’un couple établi (la femme à la maison s’occupant de ses dentelles, l’homme au bureau de ses papiers).

Mais en référence à l’Age d’Or des pendants, il est plus vraisemblable qu’un zeste de galanterie XVIIIème se soit introduit subrepticement en plein puritanisme wasp : la jeune blonde tente son plus audacieux décolleté tandis que le jeune homme, son agenda dans une main et une violette dans l’autre, se prépare pour le rendez-vous en se moquant bien des paperasses.

A noter que les deux panneaux n’ont pas exactement les mêmes proportions : la femme est svelte, l’homme carré.

Morning-I

Morning-I

Morning-II

Morning-II

Tim Cockburn, vers 2010, Collection privée

Madame s’est levée guillerette et se sèche dans une serviette verte.

Serviette que nous retrouvons sur le rebord de la baignoire lorsque Monsieur, en pyjama rouge, vient étudier ses cernes devant le miroir.

Malicieuse inversion des stéréotypes, où la femme s’active tandis que l’homme se contemple.

Description détaillée : http://www.malcomess.com/DOK/PDF/UNI-TEXTE/HA_Lucas_Cranach.pdf [2] http://www.sothebys.com/fr/auctions/ecatalogue/2009/old-master-paintings-am1074/lot.38.html [3] Source : Two Pendant Portraits by Jacopo Ligozzi , Joy Kenseth, The Burlington Magazine , Vol. 129, No. 1006 (Jan., 1987), pp. 12-16 http://www.jstor.org/stable/882885 [4] Tal, Guy. 2011. “Switching Places: Salvator Rosa’s Pendants of A Witch and A Soldier, and the Principle of Dextrality.” Notes in Art History 30, no. 2: 20–25. [5] http://www.actualite-des-arts.com/joomla1.5/index.php/publications/expositions/47-jean-barbault