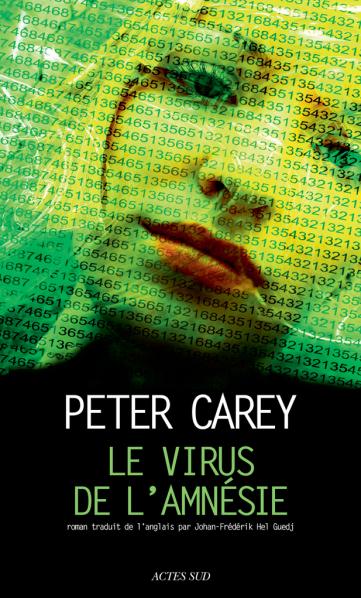

Amnesia de Peter Carey, Hamish Hamilton 2014

Le virus de l’amnésie traduit par Johan-Frédérik Hel-Guedj, Actes Sud 2016

Résumé de l’éditeur : Felix Moore, journaliste d’investigation de la vieille école, accepte le défi : enquêter sur les raisons qui ont amené la jeune hackeuse australienne Gaby Baillieux à concevoir un virus informatique pour déverrouiller un millier de portes de prisons australiennes et américaines. Convaincu que l’acte de Gaby et de ses amis est le prolongement de sa propre lutte contre la mainmise des États-Unis sur la politique intérieure de son pays, le journaliste s’attirera des ennuis…

Quatre ans après avoir lu Véritable histoire du Gang Kelly, je me plonge dans le dernier roman de Peter Carey, Le virus de l’amnésie. J’avais beaucoup aimé son roman sur le Gang Kelly, mais je savais aussi que ses romans nécessitaient « de l’espace de cerveau disponible ». Ceux qui s’attendent à lire un roman à la « Wikileaks » (Julian Assange est d’ailleurs australien) seront sans doute déçus, car Carey se concentre plutôt sur les liens étroits qui unissent depuis longtemps les États-Unis et l’Australie au travers de l’histoire de Gaby « Ange déchue » Baillieux. On explore donc les années 40, alors que les forces japonaises bombardaient le pays et que les soldats américains se trouvaient sur le sol Australie. Puis, Peter Carey nous raconte les années 70, sous le gouvernement travailliste de Gouth Whitlam. À cette période, le gouvernement australien avait décidé de prendre ses distances avec les États-Unis. Ils ont rapatrié leurs soldats du Vietnam, ont critiqué les essais nucléaires et ont menacé de ne pas renouveler l’accord que les États-Unis et l’Australie avaient conclut concernant la gestion conjointe de Pine Gap (au sud-est d’Alice Spring). Officiellement présenté comme une station de poursuite spatiale, ce complexe sous haute sécurité servirait en fait d’oreilles du monde. Whitlam a rapidement été destitué par le gouverneur général, sous l’impulsion des forces britanniques et américaines.

L’Insomnie du roman de Carey concerne, entre autres, cette faculté du peuple australien (qui n’est pas le seul, confie-t-il) de ne pas voir les abus commis les Américains à l’époque du renversement du gouvernement Whitlam. Dans un article de The Australian, il explique que ce roman critique l’habitude des Australiens à « oublier », que ce soit pour la colonisation de l’Australie, considérée Terra nullius afin de justifier les meurtres et le vol. Aujourd’hui encore ils rejettent les boat people, oubliant au passage qu’ils ont été eux-mêmes des immigrants arrivant par bateau et défendant bec et ongle cette île qui ne leur appartient pas.

Finalement, le récit commence véritablement lorsque Felix finit par rencontrer brièvement Gaby dans une petite cabane perdu au milieu de nul part – la scène de « l’enlèvement » est d’ailleurs d’une grande drôlerie. Il faut donc attendre une centaine de page pour en venir au sujet du livre. Cette rencontre de courte durée lui permet, si ce n’est, d’interviewer Gaby de vive voix, au moins, de récupérer des dizaines de cassettes sur lesquelles Gaby et Céline racontent tour à tour leur vie. Assis derrière sa machine à écrire dans un coin perdu du Victoria, il écoute ces enregistrements.

Malheureusement, je dois avouer que ce roman me tombe un peu des mains, même si l’écriture (et la traduction!) de Peter Carey est drôle et décalée. Je pense que l’histoire de cette jeune hackeuse et de son enfance dans la banlieue de Melbourne ne me fait pas voyager bien qu’on y découvre une facette méconnue de l’Australie — dans un quartier ouvrier pauvre et politisé. Comme Peter Carey est tout de même un grand auteur, je me suis un peu forcée à continuer la lecture du Virus de l’amnésie, mais j’en viens maintenant à ne plus du tout me réjouir de mes quelques heures de lecture, je préfère donc abandonner et commencer un autre livre qui est sur ma table de nuit, qui j’espère, me plaira plus. C’est ça le problème avec les auteurs réputés, on se sent un peu coupable de ne pas aimer et l’on se demande bien pourquoi ! Mais bon, je vais cette fois-ci mettre ma culpabilité dans ma poche et retrouver l’envie de lire au fond de mon lit.