Lorsque j'ai écrit ce billet il y a bientôt un an, le titre n'avait rien d'ironique. Maintenant, un peu plus quand même. Entre temps, Donald Trump, un homme qui jusqu'ici n'a pas brillé en tenant ses promesses, a gagné l'élection présidentielle américaine. Il l'a fait en se basant largement sur les électeurs blancs. En fait, ce sont même les blancs plutôt riches qui ont voté pour lui. Et les blancs américains, riches ou pas, ils sont nombreux à ne pas aller très bien depuis un certain temps déjà.

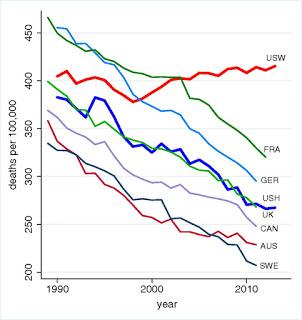

Lorsque j'ai écrit ce billet il y a bientôt un an, le titre n'avait rien d'ironique. Maintenant, un peu plus quand même. Entre temps, Donald Trump, un homme qui jusqu'ici n'a pas brillé en tenant ses promesses, a gagné l'élection présidentielle américaine. Il l'a fait en se basant largement sur les électeurs blancs. En fait, ce sont même les blancs plutôt riches qui ont voté pour lui. Et les blancs américains, riches ou pas, ils sont nombreux à ne pas aller très bien depuis un certain temps déjà.Pas qu'ils se portent moins bien que les minorités ethniques, ça non. Mais ils sont en perte de statut et ce n'est pas une chose anodine. Vous voyez la ligne rouge qui s'échappe des autres? C'est la mortalité des blancs américains, comparés aux hispaniques et aux citoyens de quelques autres pays. Avec un regard de médecin, cette ligne ressemble à une voiture qui sort de la route. La mortalité de tous diminue, et la leur elle augmente. Ils ne vont pas bien, je vous dis. Ce sont eux dont je vous parlais ici:

"Ce sont deux économistes qui ont signé ce papier, mais ils y parlent en fait de santé publique. Anne Case et Angus Deaton, le second tout fraîchement adoubé d’un prix Nobel d’économie, décrivent avec une sobre rigueur ce qui pourrait représenter les premières lignes d’une tragédie moderne. Après des années de recul, la mortalité a augmenté chez les Américains blancs âgés de 45 à 54 ans. Ce revers démographique ne touche ni les autres pays riches, ni les autres tranches d’âge, ni les autres groupes ethniques américains. Les Américains noirs par exemple ont toujours une mortalité plus élevée que celle de leurs concitoyens, mais elle continue tranquillement de diminuer. Non, ce sont les blancs parvenus à ce qui devrait être la moitié de leur vie qui sont ainsi touchés, prématurément, par un surcroît de décès. Cette conclusion a survécu à un barrage de critiques méthodologiques dont les plus pertinentes touchaient à la taille de l’effet : l’effet, lui, est bel et bien là.

C’est très impressionnant, ce genre de virage dans une grande tendance. Ça n’arrive pas si facilement. On l’avait vu en URSS, lorsqu’elle existait encore, sur les trois décennies qui en ont précédé la chute. Le signe, avaient déjà dit certains, d’une société qui ne tient plus vraiment ensemble. Cette fois aussi ce sont de grands nombres qui sont concernés par cette surmortalité. Les auteurs font un rapide calcul : si la mortalité de cette tranche d’âge était restée à son niveau de 1998, ce sont 96 000 décès qui auraient été évités. Si elle avait continué de chuter au même rythme qu’entre 1979 et 1998, on serait arrivé à un demi-million de morts en moins. Un taux comparable au total des morts américains du VIH jusqu’en 2015.

Les causes de décès sont impressionnantes elles aussi. En gros, ces personnes meurent de leur propre main. Le cancer pulmonaire ou le diabète ne tuent pas plus qu’avant : ce sont les suicides, les maladies chroniques du foie et surtout les empoisonnements qui ont augmenté.

L’interprétation des auteurs ? Ces personnes décèdent parce que l’histoire les a mises au placard. Ces décès touchent surtout les personnes les moins éduquées, qui meurent à présent 4,1 fois plus dans la même tranche d’âge que leurs concitoyens les plus éduqués. D’autres études montrent une chute simultanée de la santé mentale, de la capacité au travail, et une augmentation de la prévalence de la douleur physique. Des contrôles plus stricts sur la prescription d’opiacés ont conduit certains patients vers l’héroïne de rue. Vient s’ajouter à cela une augmentation de la précarité matérielle depuis 2008. Les délocalisations, le chômage sans filet social. Une sorte d’épidémie, donc, mais pas dans le sens usuel. Une population qui perd le fil de son histoire et voit son avenir se fermer. Une génération éduquée dans le « rêve américain », convaincue de pouvoir améliorer sa vie à force d’effort, pour qui ce récit ne fonctionne plus comme auparavant. Pour eux, le réveil déchante sans doute plus que pour des minorités ethniques d’emblée plus lucides. Une génération qui endure à nouveau la douleur physique sans aide réelle, et succombe à l’addiction. C’est l’âge des promesses non tenues.

Les auteurs, à la fin, sont prudemment optimistes. La douleur et l’addiction sont difficiles à traiter, mais méritent des efforts importants. La perte du récit de sa vie, en revanche, sera plus difficile à aborder. En Europe, nous ne sommes apparemment pas touchés. Nos filets sociaux et nos services publics nous permettent une vie plus sûre, un avenir moins angoissant. Notre faible mobilité évite que le déracinement ne vienne s’ajouter à la marginalisation. Un environnement de travail plus humain, une histoire en dehors du travail, tout cela est protecteur. Une conclusion à laquelle la science économique ne nous avait pas habitués…"

Cet optimisme -prudent il est vrai- sur l'Europe fait plaisir à entendre, mais ce n'est pas du tout dit qu'il soit justifié. Si quelqu'un a des chiffres sur la question, merci de les indiquer dans les commentaires. Mais les chiffres ne sont pas tout. Si l'on retient de l'histoire la 'perte du récit de sa vie', on la croise pourtant: moins souvent qu'aux Etats-Unis, c'est vrai, moins souvent aussi que dans d'autres pays d'Europe. On la croise pourtant: trop souvent, et tout autour de nous.