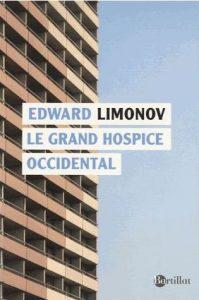

Lorsqu’en 1993, Edward Limonov publia son pamphlet Le Grand hospice occidental (aux Belles Lettres, l’éditeur de Jean-Edern Hallier), il se heurta à une vive hostilité. La presse passa le livre sous silence, ce qui constitue une forme de censure souvent plus efficace que l’interdiction ou l’éreintage. Bernard Pivot, qui exerçait alors une énorme influence dans la république des Lettres, le qualifia rien moins que d’« évangile pour les skinheads ». L’auteur évoque cet épisode dans la préface d’une nouvelle édition qui vient de sortir en librairie (Bartillat, 235 pages, 20 €).

Lorsqu’en 1993, Edward Limonov publia son pamphlet Le Grand hospice occidental (aux Belles Lettres, l’éditeur de Jean-Edern Hallier), il se heurta à une vive hostilité. La presse passa le livre sous silence, ce qui constitue une forme de censure souvent plus efficace que l’interdiction ou l’éreintage. Bernard Pivot, qui exerçait alors une énorme influence dans la république des Lettres, le qualifia rien moins que d’« évangile pour les skinheads ». L’auteur évoque cet épisode dans la préface d’une nouvelle édition qui vient de sortir en librairie (Bartillat, 235 pages, 20 €).