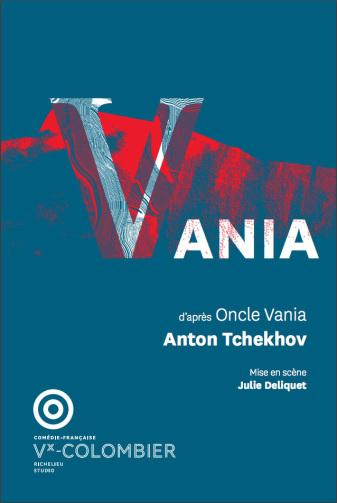

Critique de Vania d’après Oncle Vania de Tchekhov, vu le 1er octobre 2016 au Vieux-Colombier

Avec Florence Viala, Laurent Stocker, Hervé Pierre, Stéphane Varupenne, Noam Morgensztern, Anna Cervinka et Dominique Blanc, dans une mise en scène de Julie Deliquet

Jusqu’ici, pour moi, Oncle Vania était un mauvais souvenir d’un spectacle au Théâtre 14 vu il y a quelques années, alors que le spectacle n’était pas bon, et moi probablement trop jeune. Mauvais souvenir qui me hantait puisque le spectacle m’avait plongée dans un ennui mortel, et qui m’a presque fait hésiter lors de l’annonce d’une adaptation du texte pour la saison 16-17. Mais j’ai décidé de faire confiance au Français, qui atteint des sommets à travers ce spectacle.

Tout semble bien triste dans la vie de Vania et de ses proches, depuis que le professeur Alexandre a établi demeure chez eux. Tout est morne ici, et même la superbe Éléna, la femme du professeur, ne peut mettre fin à une atmosphère si grise. De vieilles rancunes pas totalement enterrées font parfois surface, et l’on sent que quelque chose est pourri dans cette campagne reculée. Pourtant quelque chose m’amène à penser que s’il n’étaient pas ensemble, cela fait longtemps qu’ils auraient cessé d’espérer. La collectivité compte chez Vania, et le spectacle se conclut sur une fausse lueur d’espoir certes, mais jamais le je ne triomphe : il s’agit bien de se reposer ensemble… Seuls, il ne sont plus grand chose. Une parfait écho à ce beau travail de troupe, qui entraîne spectateurs et comédiens dans un très grand spectacle.

Et pourtant, on pourrait si facilement tomber dans le pathos ! Mais ici pas une once de cette grandiloquence, seul l’humain est présent dans la mise en scène de Julie Deliquet, qui laisse parler le texte. Les conversations s’enchaînent avec une facilité monstre, et rarement Tchekhov m’a paru si accessible. La jeunesse de Laurent Stocker ajoute encore une certaine profondeur à la pièce : joué ainsi, le poids des années vides qui lui restent à vivre est accentué, alourdi : il lui resterait encore tant à vivre, que l’ennui ne peut être une option… On sent quelque chose de bouillonnant tout au long de la pièce, qui finit par exploser dans une scène qui nous cloue littéralement sur notre siège. Face à un Vania sorti de ses gonds, la terreur envahit le public autant qu’Alexandre, et à cet instant précis le théâtre n’existe plus. J’ai rarement ressenti pareillement cette proximité avec la vie se déroulant sur scène, mais le dispositif scénique, bifrontal, accentue tous nos ressentis, et me voilà prise dans une affaire familiale qui risque de mal tourner.

Cramponnée à mon siège, Vania semble me faire face et nous sommes entrés dans une autre dimension que le simple jeu : il ne s’agit plus là de maîtrise, puisque le métier est totalement effacé derrière l’incarnation. Sa colère, que l’on sentait fermenter en Vania depuis quelques temps, est un véritable ouragan. Je ne parle pas ici de cris ou d’agressivité, mais d’une authenticité indéfinissable. Je parle de l’indicible, une évidence telle qu’elle est indescriptible. Comment mettre des mots sur un Vania vivant devant nos yeux ? Comment décrire cette flagrance ? Je me sens pourtant obligée de donner un autre nom à celui qui longtemps incarnera pour moi l’image de Vania : je parle bien entendu du grand Laurent Stocker. A nouveau, impressionnée par une incarnation qui dépasse la technique. A nouveau, ébahie devant la finesse, la retenue, le talent. Il donne à son Vania une belle humanité, et malgré nous, nous nous surprenons à croire, à espérer avec lui que quelque chose est possible.

Mais je n’oublie pas le reste de la troupe. Tous sont extraordinaire. Hervé Pierre, ce Professeur qui malgré une apparente joie de vivre, toujours bruyant et triomphal, sème partout sa vieillesse, son dégoût de soi, et de la vie. Habillé de manière extravagante, Hervé Pierre ne pose pourtant à aucun moment ne serait-ce qu’un orteil sur l’exagération : il est brillant. Dans cette même retenue, Florence Viala qui en tant que femme fatale pourrait se laisser aller à la fanfaronnade, ne déroge pas à la règle, et affiche elle aussi un profond mal-être. Stéphane Varupenne nous touche en plein coeur une nouvelle fois avec cette simplicité qu’on lui connaît et qui jure parfois à merveille avec certaines situations. Cette franchise se retrouve chez Noam Morgenstzern, qui compose peut-être le personnage le moins malheureux, puisque lui n’espère plus depuis bien longtemps. Dans ce décalage, on distingue aussi Dominique Blanc : la doyenne de la maison reste la seule encore fascinée par le Professeur, peut-être la seule qui parvient à s’accrocher à cela pour avancer, et sa naïve Maria a quelque chose de profondément touchant. Anna Cervinka, enfin, convainc parfaitement en composant cette Sonia bouleversante, tremblante, souvent agitée, et qui semble parfois s’accrocher à des mots pour ne pas hurler son désespoir.

Triste et ravissant. ♥ ♥ ♥