« Assis, vous étendez vos jambes de part et d'autre de celles de cet intellectuel qui a pris un air soulagé et qui arrête enfin le mouvement de ses doigts, vous déboutonnez votre épais manteau poilu à doublure de soie changeante, vous en écartez les pans, découvrant vos deux genoux dans leurs fourreaux de drap bleu marine, dont le pli, repassé d'hier pourtant, est déjà cassé, vous décroisez et déroulez avec votre main droite votre écharpe de laine grumeleuse, au tissage lâche, dont les nodosités jaune paille et nacre vous font penser à des œufs brouillés, vous la pliez négligemment en trois et vous la fourrez dans cette ample poche où se trouvent déjà un paquet de gauloises bleues, une boîte d'allumettes et naturellement des brins de tabac mêlés de poussière accumulés dans la couture. Puis, saisissant avec violence la poignée chromée dont le noyau de fer plus sombre apparaît déjà dans une mince déchirure de son placage, vous vous efforcez de fermer la porte coulissante, qui, après quelques soubresauts, refuse d'avancer plus loin, au moment même où apparaît dans le carreau à votre droite un petit homme au teint très rose, couvert d'un imperméable noir et coiffé d'un chapeau melon, qui se glisse dans l'embrasure comme vous tout à l'heure, sans chercher le moins du monde à l'élargir, comme s'il n'était que trop certain que cette serrure, que cette glissière ne fonctionneraient pas convenablement, s'excusant silencieusement, avec un mouvement de lèvres et de paupières à peine perceptible, de vous déranger tandis que vous repliez vos jambes, un Anglais vraisemblablement, le propriétaire sûrement de ce parapluie noir et soyeux qui raie la moleskine verte, qu'il prend en effet, qu'il dépose, non point sur le filet mais au-dessous, sur la mince étagère faite de tringles, ainsi que son couvre-chef, le seul dans ce compartiment pour l'instant, un peu plus âgé que vous sans doute, son crâne bien plus dégarni que le vôtre. A droite, au travers de la vitre fraîche à laquelle s'appuie votre tempe, et au travers aussi de la fenêtre du corridor à demi ouverte devant laquelle vient de passer un peu haletante une femme à capuchon de nylon, vous retrouvez, se détachant à peine sur le ciel grisâtre l'horloge du quai où l'étroite aiguille des secondes poursuit sa ronde saccadée, marquant exactement huit heures huit, c'est-à-dire deux pleines minutes de répit encore avant le départ, et sans cesser de tenir serré dans votre main gauche le volume que vous avez acheté presque sans vous arrêter dans la salle des Pas Perdus, vous fiant à sa collection, sans lire son titre ni le nom de l'auteur, vous découvrez à votre poignet jusqu'alors caché sous la triple manche blanche, bleue et grise, de votre chemise, de votre veston, de votre manteau, votre montre rectangulaire fixée par une courroie de cuir pourpre, avec ses chiffres enduits d'une matière verdâtre qui brille dans la nuit, qui marque huit heures douze et dont vous corrigez l'avance. Dehors, une voiture à accumulateurs se fraye un chemin sinueux parmi la grise foule affairée, encombrée, qui s'émeut, qui s'embrouille dans ses conciliabules et ses adieux, tendant l'oreille aux bribes de paroles déformées que déversent les haut-parleurs, puis l'autre train s'ébranle dans le bruit, ses wagons verts passant les uns après les autres jusqu'au dernier qui, se retirant comme la frange d'un rideau de théâtre, ouvre à vos yeux, comme une scène immensément allongée, un autre quai populeux avec une autre horloge et un autre train immobile qui, lui, ne partira vraisemblablement qu'une fois que le vôtre aura quitté la gare. Vos paupières, vous avez du mal à les tenir ouvertes, votre tête à la redresser; vous voudriez vous enfoncer dans l'encoignure, y creuser avec votre épaule un trou confortable, mais votre dos se tord en vain, puis il est pris par la secousse et le remuement. L'espace extérieur s'agrandit brusquement; c'est une locomotive minuscule qui s'approche et qui disparaît sur un sol zébré d'aiguillages; votre regard n'a pu la suivre qu'un instant comme le dos lépreux de ces grands immeubles que vous connaissez si bien, ces poutrelles de fer qui se croisent, ce grand pont sur lequel s'engage un camion de laitier, ces signaux, ces caténaires, leurs poteaux et leurs bifurcations, cette rue que vous apercevez dans l'enfilade avec un bicycliste qui vire à l'angle, celle-ci qui suit la voie n'en étant Réparée que par cette fragile palissade et cette étroite bande d’herbe hirsute et fanée, ce café dont le rideau de fer se relève, ce coiffeur qui possède encore comme enseigne une queue de cheval pendue à une boule dorée, cette épicerie aux grosses lettres peintes de carmin, cette première gare de banlieue avec son peuple en attente d'un autre train, ces grands donjons de fer où l'on thésaurise le gaz, ces ateliers aux vitres peintes en bleu, cette grande cheminée lézardée, cette réserve de vieux pneus, ces petits jardins avec leurs échalas et leurs cabanes, ces petites villas de meulière dans leurs enclos avec leurs antennes de télévision. La hauteur des maisons diminue, le désordre de leur disposition s'accentue, les accrocs dans le tissu urbain se multiplient, les buissons au bord de la route, les arbres qui se dépouillent de leurs feuilles, les premières plaques de boue, les premiers morceaux de campagne déjà presque plus verte sous le ciel bas, devant la ligne de collines qui se devine à l'horizon avec ses bois. Ici, dans ce compartiment, bercés et malmenés par le bruit soutenu, par sa profonde vibration constante soulignée irrégulièrement de stridences et d'hululations en touffes épineuses, les quatre visages en face de vous se balancent ensemble sans dire un mot, sans faire un geste, tandis que l'ecclésiastique de l'autre côté de la fenêtre, avec un léger soupir d'exaspération, referme son bréviaire relié de cuir noir souple, tout en gardant son index entre les pages à tranche dorée comme signet, laissant flotter le mince ruban de soie blanche. Soudain tous les regards se tournent vers la porte que d'un seul coup d'épaule, sans apparence d'effort, ouvre en grand un homme rougeaud, essoufflé, qui a dû monter dans le wagon juste au moment où le train s'ébranlait, qui lance dans le filet une valise bombée, un paquet grossièrement sphérique enveloppé dans un journal et maintenu par une ficelle dépenaillée, puis s'assoit à côté de vous, déboutonnant son imperméable, croisant sa jambe droite sur sa gauche, et tirant de sa poche un hebdomadaire de cinéma à couverture en couleurs dont il se met à examiner les images. Son profil épais vous masque celui de l'ecclésiastique dont vous ne voyez plus que la main posée sur l'appui de la fenêtre, les doigts tremblant à cause du mouvement général, l'index frappant doucement, machinalement, silencieusement au milieu du bruit, la longue plaque de métal vissée sur laquelle s'étale, vous le savez (puisque vous ne pouvez pas vraiment la lire, que vous pouvez seulement deviner à peu près une à une quelles sont ces lettres horizontales qui vous apparaissent si écrasées, si déformées par la perspective), l'inscription bilingue : « Il est dangereux de se pencher au dehors — E pericoloso sporgersi. » Extrait de La Modification, de Michel Butor, p.12 à 15 [éd. de Minuit, 1957]

---------------------------------------------

Mise en ligne le 4 mars 2008 (Youtube)

Chantier

de création réalisé dans le cadre de la 1ère édition du programme

T.R.A.I.N.S à Vitry-sur-Seine- Nov embre 2007 -Gare au théâtre

Mise en ligne le 4 mars 2008 (Youtube)

Chantier

de création réalisé dans le cadre de la 1ère édition du programme

T.R.A.I.N.S à Vitry-sur-Seine- Nov embre 2007 -Gare au théâtreCréation-chantier : « La modification »

de Michel Butor

Avec Jean-Luc Debattice, Marc-Henri Lamande, Gilles

Ribadeau Dumas, Aurélia Stammbach et la participation de Dominique Falcoz.

Création sonore et images vidéo : Le collectif Wild shores

Conception et mise en scène : Aurélia Stammbach

A propos de ce chantier de création :

Un homme fait un voyage en train, entre Paris et Rome, entre souvenirs et réflexions. Il part, décidé à orienter sa vie vers un bonheur nouveau. Dans son compartiment, il scrute les moindres détails de son environnement jusqu'à les sentir dans sa chair. Cet entre deux monde encombré de vacuité ébranle sa décision, le doute s'installe, la modification lentement s'opère lors de ce pénible voyage de vingt deux heures.

La métaphore ferroviaire articule la mémoire, le temps et l'espace, dans un monde envoûtant à la fois mécanique et organique.

Accompagné d'une création sonore et d'un dispositif scénique intégrant des images vidéo, un chœur parlé composé de plusieurs voix explore l'itinéraire d'une conscience. mais aussi participe à la métamorphose et à l' articulation de la scène Butorienne. Le défilement des images conçu comme matériel hypnotique provoque une immersion dans le récit et conduit naturellement le spectateur-voyageur, captif du lieu de l'action (le compartiment), à sa reformulation symbolique.

« La Modification", par le transport du récit et la forme de l'écriture, situe un au-delà de la perspective narrative. Révélation et apocalypse dans la représentation de la construction du temps, déplacement par lequel la scène primitive de quête de sens du « héros » énonce la fiction même qu'à première vue, elle semble dissimuler.

Au delà du texte, c'est toujours aussi quelqu'un qui se raconte et qui nous raconte. Allers et retours, retours et allers, les innombrables retours de « La Modification » n'illustrent-ils pas le chemin d'un Occident qui toujours depuis Rome revient à nous-même et à lui-même.

La désertion du sens n'est-elle pas à fois la source et l'issue de ce voyage ?

Michel Butor signe en 1957 avec « La modification » une œuvre rare et devient, aux côtés de Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarraute, Samuel Beckett ou Robert Pinget, l'un des pionniers du « nouveau roman ».

---------------------------------------------

http://www.telerama.fr/livre/michel-butor-figure-du-nouveau-roman-est-mort,145490.php

Avec deux mille titres, Michel Butor mort ce mercredi 24 août, a laissé une œuvre considérable. Pourtant, ce prodige connu en France pour son célèbre roman “La Modification” n'a reçu les honneurs que très tardivement.

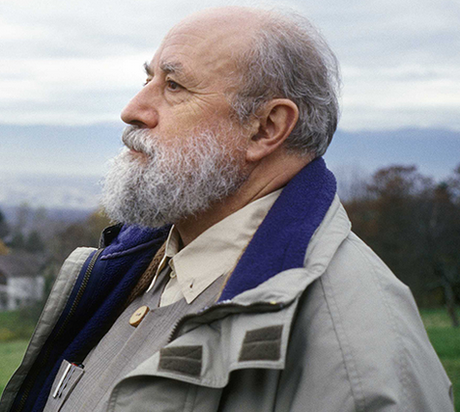

« A l’écart », c’est le nom de la petite maison de Lucinges où Michel Butor s’était installé avec son épouse, Marie-Jo, et leurs quatre filles, à quelques encablures de l’université de Genève où ce grand voyageur qui ne savait pas conduire a donné des cours de littérature française jusqu’à sa retraite, en 1993. A l’écart, ce pourrait être la position singulière revendiquée par l’écrivain : ni la solitude hautaine et misanthrope de l’artiste qui construit son œuvre en dépit du monde qui l’entoure, voire contre lui, ni les courses le long des sentiers battus, la répétition des formules qui ont fait leurs preuves ou l’appartenance à une école.

On le voit bien, en 1957, lorsque le jeune écrivain – il est né en 1926, à Mons-en-Barœul – obtient le prix Renaudot pour La Modification, un étrange roman à la deuxième personne du pluriel qui se déroule dans un train entre Paris et Rome. Chacun devine le début d’une longue carrière d’homme de lettres. Finis les postes d’enseignant solitaire sous l’écrasant soleil d’Egypte ou dans les brumes de Manchester ; Paris attend la confirmation d’un « néo-romancier » — puisque Butor, comme Claude Simon, comme Marguerite Duras, a fait paraître son roman aux éditions de Minuit que le génie publicitaire de Robbe-Grillet a transformé en antre du « nouveau roman ». Butor y gagne quelques voyages supplémentaires dans les universités américaines et la matière de livres inventifs, mais il plante là Minuit, l’avant-garde romanesque, et bientôt le roman lui-même, qui ne lui paraît plus une forme assez féconde pour répondre à son projet.

Rendre compte de la révolution de la modernité

Car Michel Butor a élaboré un projet littéraire qu’il va bientôt développer en des centaines, des milliers de livres (deux mille titres à la fin des années 2010), et qui constituent une sorte d’encyclopédie nouvelle, en perpétuelle transformation, capable de rendre compte de l’extraordinaire et permanente révolution de la modernité, afin de tenter de lui donner un sens, une langue, une possibilité de penser ce qu’on nomme désormais la mondialisation. S’appuyant sur toutes les formes, anciennes et nouvelles, de l’expression littéraire, en travaillant avec des peintres pour des livres qui n’existent parfois qu’à un seul exemplaire, en collaborant avec des musiciens, des danseurs, des metteurs en scène de théâtre, des réalisateurs de radio, mais aussi des typographes, des relieurs, des fabricants de papier qui lui préparent des ouvrages ronds, ou ovales, ou massicotés par le milieu, Michel Butor est aussi à la tête d’un vaste atelier artisanal. L’écart, c’est aussi cette manière singulière de maintenir la tension maximale entre les expressions de l’avant-garde et les exigences du métier. Butor, quand il enseigne (lire ses Improvisations sur Balzac, Hugo, Rimbaud, Flaubert ou…Butor) ou quand il écrit (des poèmes, ses rêves, ses voyages, des tableaux, le génie des lieux), nourrit ses textes d’une érudition tranquille et qu’on dirait presque familière. Et combien d’écrivains d’aujourd’hui, sans même le savoir, lui doivent les innovations formelles qu’ils attribueraient sans peine à leur propre génie... Car Michel Butor a aussi choisi de vivre à l’écart des succès publics. Ce créateur prolifique, dont l’œuvre est connue sur les cinq continents et qui aurait pu passer ses jours d’université prestigieuse en académie exotique, n’a jamais eu de reconnaissance en France que pour un seul roman, pour cette Modification de ses jeunes années. Sa carrière d’enseignant est également paradoxale. Michel Butor, et c’est un crime dans la France des universités, n’avait pas réussi l’agrégation, tout occupé qu’il était à découvrir, à Paris, les derniers grognards du mouvement surréaliste. Cette lacune devait le poursuivre. Aucune université hexagonale — ni celle de Nice où il enseigna quelques années, ni la frileuse Sorbonne — n’a jamais osé offrir une chaire de professeur à ce savant connaisseur de la littérature française. C’est ainsi qu’un de nos plus brillants pédagogues fut accueilli à Genève, qui lui fit fête.

Les œuvres butoriennes, une série de cycles

Il est bien difficile, dans la prolifération des œuvres butoriennes, de choisir celles qui pourraient être les plus représentatives, les plus exemplaires de la manière de l’auteur. Butor lui-même n’envisageait jamais son œuvre comme une accumulation ou comme une progression, mais plutôt comme une série de cycles — tels des astres et leurs réseaux de satellites, eux-mêmes en mouvement. Il y a ainsi le très beau cycle des Génie du lieu, commencé dès 1958, avec des méditations inspirées par l’Egypte ou par Delphes, et qui va se poursuivre avec quatre autres volumes, éclairés par des satellites parfois géants, comme Mobile, sorte de road-movie sur les routes américaines. Il y a le cycle des Matière de rêves, où Butor parle des livres qui demeurent à l’état de songe et qu’il n’écrira sans doute jamais. Il y a le cycle des Répertoire et celui des Essais qui culmine, peut-être, avec Essai sur les essais, magnifique lecture de l’œuvre fragmentée de Montaigne où se décèle une sorte de connivence avec la démarche de Butor lui-même. Le cycle des Illustrations, aussi, où l’écrivain invente un texte susceptible d’illustrer des images absentes. Il y a aussi des livres dont le destin est de tenter d’échapper aux lois des cycles. Ce petit joyau autobiographique, par exemple, intitulé Portrait de l’artiste en jeune singe (1967), qui évoque l’émotion d’un écrivain découvrant les pouvoirs de l’écriture. Ou Histoire extraordinaire (1961), qui raconte le séjour de l’écrivain dans un de ces châteaux allemands où la réalité se confond avec le rêve. Et encore Dialogue avec trente-trois variations de Ludwig van Beethoven sur une valse de Diabelli (1971), qui est une réflexion poétique sur ce que peut dire la musique. Il y a encore quelques romans d’avant la rupture et qui semblent destinés à la faire regretter : Passage de Milan (1954), dans lequel Georges Perec a trouvé le schéma initial de La Vie mode d’emploi , et L’Emploi du temps (1956), dans lequel Butor se sert de son expérience de jeune enseignant cherchant ses repères spatiaux et temporels dans une ville grise et brumeuse où il vient d’être nommé, et où l’on reconnaît sans peine le Manchester de ses débuts.

Les dernières années de Michel Butor ont été marquées par une cassure : la disparition de Marie-Jo, sa compagne de toujours, en 2010. Le puissant élan créateur, cette manière enthousiaste d’aborder sans cesse de nouveaux rivages de la sensibilité et de la connaissance, l’appétit de voyages, tout s’est trouvé ralenti. Et la consécration tardive que lui apporta la publication (problématique) de ses œuvres complètes aux éditions de la Différence n’a pas suffi à effacer de cet immense travail la part de mélancolie. --------------

http://www.telerama.fr/livre/michel-butor-on-dit-souvent-de-moi-que-je-suis-un-inconnu-celebre,94676.php

Père du nouveau roman, l'écrivain prolifique travaillait, à 86 ans, à la réédition de ses œuvres complètes. Et faisait alors preuve d'un enthousiasme d'adolescent pour le numérique. Michel Butor est mort le 24 août 2016. Solide comme un roc, avec son éternelle salopette vert sapin, sa barbe très Hubert Reeves et sa bienveillance rieuse, Michel Butor ouvre la grille blanche de sa maison « A l'écart », posée derrière l'église de Lucinges, en Haute-Savoie. Une demeure de bric et de broc sur laquelle il a écrit un poème. Il a le pas léger, et c'est comme une apparition sur la neige. Les trois chiens sont dans leurs cages, à côté du piano qui s'est tu depuis la mort de sa femme Marie-Jo, il y a deux ans. A 86 ans, l'homme escalade sûrement le colimaçon de bois qui mène à son immense bureau où se regardent trois tables, signe de la démultiplication permanente de cet écrivain prolifique. Etiqueté chef de file du nouveau roman, avec la parution en 1957 de La Modification (qui vouvoyait le lecteur et décrivait par le menu le voyage ferroviaire d'un homme en route vers Rome), Michel Butor a ensuite définitivement rompu avec ce genre littéraire. Philosophe, poète, auteur de livres d'artistes, d'albums pour enfants, professeur, théoricien sur la musique, la peinture, la littérature, photographe, il n'a cessé de parcourir le monde, à la recherche du renouvellement perpétuel. Inclassable, insaisissable, en mouvement permanent, Michel Butor pourrait aisément reprendre à son compte la devise de Jules Berry dans Les Visiteurs du soir : « Oublié dans son pays, inconnu ailleurs, tel est le destin du voyageur... » Si son nom d'oiseau est familier à tous, peu connaissent l'oeuvre foisonnante de ce flâneur invétéré, que les éditions de la Différence ont entrepris d'éditer intégralement, l'année de ses 80 ans. Michel Butor continue de participer activement à ce travail titanesque, loin d'être achevé.

Nous sommes assis dans votre bureau, et ce qui frappe, c'est le silence absolu...

J'ai choisi cette maison, avec ma femme, pour ses qualités acoustiques. En montagne, le bruit monte de la vallée. Si on est sur les pentes, les routes font des lacets, on entend les automobiles changer de vitesse pour virer, et c'est une véritable gêne sonore. Dans cette maison, je n'entends que les bruits naturels. Le vent dans les arbres, le coulis du torrent, les rires des enfants dans la cour de récréation, le chant des oiseaux, les cloches de l'église. J'ai besoin de silence, parce que, avec le temps, je suis devenu de plus en plus sensible. J'ai perdu une partie de l'audition, mais paradoxalement, au fil des années, l'écriture a aiguisé ma perception de ce qui m'entoure, et j'ai besoin de me mettre « à l'écart », comme le dit le nom de cette maison. La photographie a beaucoup affiné ma perception visuelle. Autrefois, au temps du noir et blanc, le photographe était celui qui comprenait ce que devenait une image lorsque la couleur en était partie. Depuis, je réussis à analyser le rôle de la couleur à l'intérieur de ce que je vois. Le nouveau roman a aussi été pour moi une école du regard. Pour pouvoir décrire parfaitement les choses, je me suis mis à les observer avec beaucoup plus de précision. Puis, quand j'ai écrit sur la musique, je me suis mis à faire attention à la façon dont les mots résonnaient, dont j'entendais le bruit du monde. Ce qui fait que je perçois la réalité avec une acuité un peu particulière...

Cela vient-il aussi de votre mère, qui était sourde ?

Ma mère est devenue sourde à son dernier accouchement. Ça a été pour moi une très grande perte, un très grand malheur. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas continué le violon, parce qu'elle ne pouvait plus m'entendre. Elle avait une surdité absolue. Le nerf auditif ne répondait plus. A cette époque-là, la langue des signes n'était pas du tout développée. Elle a donc appris à lire sur les lèvres. Ma grand-mère, qui n'a pas admis la surdité de sa fille, n'a jamais voulu apprendre à articuler convenablement. Tous les soirs, elle écrivait le compte rendu de la journée pour ma mère, que cela exaspérait prodigieusement, et qui ne le lisait pas. Pendant des années, je me suis endormi en voyant, par ma porte entrebâillée, ces deux femmes ne pas réussir à dialoguer, ça se terminait souvent par des larmes. Ça a été très important dans mon enfance. “Nous pouvions avoir avec ma mère

des conversations silencieuses passionnantes,

que personne n'entendait.” En revanche, la lecture sur les lèvres marchait très bien avec ses enfants. Il nous fallait articuler les sons, mais il n'y avait pas besoin de les émettre. Donc pendant que les autres parlaient entre eux, nous pouvions avoir avec ma mère des conversations silencieuses passionnantes, que personne n'entendait, qu'elle seule percevait. Avec elle, nous pouvions parler autrement qu'avec les autres, parce que nous pouvions parler silencieusement. Articuler de la sorte m'a beaucoup préparé pour mon rôle de récitant dans des œuvres musicales.

Qu'aimez-vous dans ce rôle de récitant ?

Etre à l'intérieur de l'orchestre, et donc entendre la musique autrement que dans le public. Généralement, lors d'un concert, les musiciens sont sur scène, et le public, face aux musiciens, n'entend que d'un seul côté. La musique lui vient de face. Alors que pour les musiciens qui sont dans l'orchestre, ça vient de tous les côtés. La musique est beaucoup plus une question d'espace. Pour moi, c'est une différence considérable. J'aime la musique plus que tout. J'ai un grand culte pour Jean-Sébastien Bach. Ce vieux bonhomme me donne de l'énergie. Et j'ai besoin d'énergie, maintenant. Alors j'écoute ses cantates les unes après les autres.

Vous aimez aussi lire les partitions, comme on lit un livre...

C'est mon ami le poète Georges Perros qui me l'a appris. Ce n'était pas un très bon pianiste, mais un excellent déchiffreur. Il me faisait chanter des lieder de Schubert, des mélodies de Duparc. On s'est rencontrés comme lecteurs pour la NRF. Au milieu de ces gens ultra parisiens, il avait quelque chose de différent. Moi-même, je n'étais pas à l'aise. Entre jeunes perdus, on s'est trouvés, et on ne s'est plus quittés. Par la suite, je lui ai fait lire tous mes manuscrits. Il me signalait les maladresses, très discrètement. Il avait toujours raison, c'était extraordinaire. Je n'ai jamais retrouvé un lecteur pareil.

Vous avez écrit quelque mille cinq cents livres. Qu'est-ce qui vous pousse à être aussi prolifique ?

J'ai besoin de tisser un cocon de mots pour me protéger du monde extérieur. Je n'écris pas pour me faire connaître. D'ailleurs, on dit souvent de moi que je suis un « inconnu célèbre » ou un « monument marginal ». J'écris beaucoup au fil de mes rencontres, qui ont été nombreuses. Mes livres sont des concentrés d'amitié avec des gens, morts ou vivants.

Vous avez beaucoup enseigné à l'étranger, en Egypte, en Grèce, en Angleterre, aux Etats-Unis... Où avez-vous le plus appris ?

En Egypte, l'année scolaire 1950-1951. C'était la dernière année de règne du roi Farouk. Il y avait un ministre de l'Education très francophile, qui avait essayé de mettre le français à égalité avec l'anglais dans l'enseignement secondaire égyptien. A cette époque-là, l'Egypte était une espèce de protectorat britannique qui ne disait pas son nom. Toutes sortes d'intellectuels essayaient de se dégager de cette emprise et l'apprentissage du français devait être un des points de libération. Pour ça, l'Egypte a fait venir un certain nombre de jeunes professeurs français. J'avais une licence de philosophie et je me suis retrouvé dans une petite ville à 200 kilomètres du Caire, devant des classes de soixante élèves, beaucoup plus costauds que moi et qui ne savaient pas un mot de français. Du coup, j'ai communiqué avec eux par le tableau noir. Je faisais des dessins, que j'agrémentais de légendes parlées. Une bonne partie avaient complètement renoncé à comprendre, ils étaient très agités. C'était très dur. Mais j'ai appris à explorer des modes d'expression qui sont devenus par la suite des plaisirs artistiques.

Vous avez donc été confronté très tôt à la difficulté d'enseigner...

J'y avais déjà été confronté en France, avant l'Egypte ! La crise de l'enseignement dans notre pays, il y a très longtemps que ça dure, ce n'est pas nouveau, vous savez ! Elle a des racines très profondes, et je ne sais pas du tout comment ça va s'arranger. C'est un problème d'inadéquation des programmes, qui dure depuis la Seconde Guerre mondiale... Après la guerre, la population s'est divisée en deux couches. Les gens qui avaient vécu avant la guerre n'ont eu qu'une idée, quand elle a été finie : refermer cette parenthèse douloureuse et essayer de se retrouver comme ils étaient en 1937. Evidemment ça n'a pas marché. “La représentation du monde transmise

par l'enseignement est profondément

décalée par rapport à la réalité.” Et puis il y avait les jeunes comme moi, qui sortaient de la guerre en se rendant bien compte que l'empire français n'existait plus, que l'empire français était un mensonge. L'origine du malaise de l'enseignement, il faut aller la chercher jusque-là. Encore aujourd'hui, la représentation du monde transmise par l'enseignement est une représentation profondément décalée par rapport à la réalité. Les Français ont eu beaucoup de mal à comprendre que le temps des empires coloniaux, c'était fini, puis que Paris, capitale de la culture universelle, c'était fini. On a essayé des réponses illusoires. Certains ont dit que la capitale de la culture universelle, c'était désormais New York. Des fonctionnaires de la culture ont une certaine tendance à dire qu'aujourd'hui c'est Berlin. Mais c'est tout à fait faux. Il n'y a plus de capitale de la culture universelle ! Ou plutôt si, il y en a beaucoup. Même aujourd'hui, la plupart des hommes politiques français ne comprennent pas cela. C'est en particulier à cause de l'éducation hyper formatée qui continue d'être donnée en France. L'ENA est un instrument d'immobilisme considérable. On n'a pas du tout su tirer les leçons des événements de Mai 68. Depuis des années, on fait des réformes et des réformes de l'enseignement, dont le dénominateur commun est de ne rien réformer du tout. Elles ont compliqué les choses, perturbé aussi bien les enseignants que les élèves, parce qu'on a essayé dans un sens, puis comme ça ne marchait pas, on est revenu en arrière. Il ne faut pas simplement changer ce qui a été fait l'année précédente. Non, il faut changer ce qui était la règle il y a... presque cent ans !

Vous avez souvent été précurseur, notamment en 1962 avec Mobile, votre livre-collage sur les Etats-Unis, qui semble fait sur un ordinateur d'aujourd'hui. Quel regard portez-vous sur le livre numérique ?

C'est un nouveau support avec des possibilités extraordinaires ! On n'en est qu'aux premiers balbutiements... Si j'étais jeune, je me passionnerais pour ça. Je voudrais que les livres numériques deviennent une forme de livres d'artistes complètement nouvelle. Pour l'instant, malheureusement, l'obsession, c'est de réussir à faire une tablette qui ressemble le plus possible au livre papier, en reproduisant le grain, le feuilletage... “On ne parvient pas à appréhender

le numérique comme quelque chose

de tout neuf, ce qui est une erreur” Il ne faut pas imiter, il faut inventer ! Le numérique fait peur. On ne parvient pas à l'appréhender, à le travailler, à l'explorer comme quelque chose de tout neuf, ce qui est une erreur. Tous ces instruments numériques ont été mis au point par les banques, les milieux d'affaires. Ce sont des gens qui ont en général assez peu de sensibilité, donc ils ne comprennent pas ce qu'ils ont inventé. Pourvu qu'ils fassent un peu d'argent, c'est tout ce qu'ils veulent, mais ils n'essaient pas du tout de réfléchir à ce qu'ils ont entre les mains.

Les poètes ont peut-être un rôle à jouer...

Naturellement ! Il n'y a que les poètes pour nous guider à l'intérieur de ces nouveaux territoires. Prenez Twitter. Cent quarante caractères, c'est une contrainte prosodique respectable, comme on a inventé celle du sonnet au XVIe siècle. Evidemment très peu de gens sont capables d'en tirer des choses intéressantes, de même que très peu ont été capables de créer des sonnets intéressants, sur les millions qui ont été écrits dans l'histoire de la littérature.

Vous n'avez quand même pas abandonné vos célèbres cartes postales pour les courriels...

Non, je ne me suis mis aux mails qu'il y a deux ans, à 85 ans, et je m'en sers très peu. Je préfère effectivement mes bonnes vieilles cartes postales un peu transformées. Le mail n'est pas assez tactile, j'aime bien toucher les courriers. Tout comme j'aime toucher les livres pour leur manifester mon affection et mon respect. Quand j'étais petit, chaque année, avec mes parents, on nettoyait les livres, et j'aimais beaucoup cette cérémonie. Les Jules Verne et les Walter Scott étaient considérés comme des livres pour enfants qu'on pouvait manipuler sans ménagement. Mais Rousseau et Montesquieu, il fallait faire très attention en les dépoussiérant ! --------- Michel Butor en huit dates 1926 Naissance à Mons-en-Barœul. A 3 ans, installation définitive à Paris.

1954 Premier roman, Passage de Milan.

1957 Prix Renaudot pour La Modification.

1967 Portrait de l'artiste en jeune singe, premier récit autobiographique.

1970 Hoirie-Voirie, illustré par Pierre Alechinsky.

1989 Improvisations sur Flaubert et Rimbaud.

2006 Début de la publication de ses œuvres complètes aux éditions de la Différence.

2012 Le Long de la plage, poèmes en musique avec le jazzman Marc Copland. ---------------------------------------------

In Télérama