Librement divagué à partir de : Frédéric Neyrat, La part inconstructible de la terre, Seuil 2016 – Bertrand Westphal, La cage des méridiens, Editions de Minuit 2016, François Jullien, Près d’elle, présence opaque, présence intime, Galilée 2016 – Emile Zola, Au bonheur des Dames et Germinal – Johan Creten, Odore di femmina, Maison Rouge – Oscar Tuazon, Shelters, Galerie Chantal Crousel – Jessica Harrison, Painted Ladies, Ceramix à la Maison Rouge – Floriant et Michaël Quistrebert, The Light of the Light, Palais de Tokyo – Simon Evans, Not Not Konocking on Heaven’s Door, Palais de Tokyo – Vivien Roubaud, œuvre in situ, Anémochories, Palais de Tokyo…

Le soleil est clair, l’air vif est piquant, les bouts chiffonnés des bourgeons, précoces, parsèment les arbres des trottoirs. Les vitres des kiosques à journaux affichent de grandes photos de jeunes femmes éthérées, sur lesquelles ruissellent de fines étoffes de lin, à peine différenciées du vertige qui émane de la peau soyeuse, laissant voir la naissance discrètement charnue d’un sein, la ligne d’une aréole, lune sombre. Il marche dans de petites ruelles où les étalages des boutiques rivalisent de scénographie suggestive pour happer le regard. Il s’arrête devant les mannequins, détaille les vêtements, s’imagine la volupté très grande qu’il aurait à rentrer, choisir, toucher les étoffes, les tenir à bout de bras en les ajustant sur le corps d’une amie, se rappelle d’excitantes séances d’essayage. L’envie le tenaille d’entrer seul, acheter une blouse, une jupe, une robe fantaisie, de la lingerie fine, les faire emballer et les envoyer à l’une ou l’autre des femmes qui ont compté dans sa vie. Lui expédier de la présence, du revenant, du fantomatique. Des défroques vides, ce qui reste de leur histoire partagée, baudruches dégonflées, avec invitation muette de les regonfler de leurs formes, les habiter pour lui, à distance. Des pelures qui ont séjourné en ses tréfonds, comme des vêtements intimes de ses chéries dont il aurait moulé la forme, le plissé, et qu’il aurait réinventés, régénérés avec ses propres cellules, selon le moule de leurs empreintes sur ses sens. Puis, un jour, voyant ces pelures fétiches extériorisées, matérialisées dans une vitrine. Rêver au déballage hésitant, doigts errants et fouillant, visages interloqués, circonspects. D’abord, glissé du papier, ce n’est que du chiffon animal, de l’informe, de l’inexpliqué, des plis sauvages. Et elle, soit indifférente au vêtement, soit accrochée, et alors cherchant un miroir, dépliant la défroque, l’apposant sur leur silhouette, désireuse de donner vie en l’enfilant, l’épousant. En ce cas, à distance, quelque chose se passe, revit. Des tirettes glissent, des agrafes sautent, des boutons se libèrent, des mains écartent le col, remontent la blouse, posent l’étoffe nouvelle sur la peau nue. Si le premier attouchement est prometteur, elles se déshabillent pour passer les fringues anonymes. Elles cherchent de qui cela peut bien provenir. Sans doute que plusieurs hypothèses leur passent à l’esprit. Il renonce à ce jeu, essentiellement pour une sottise pragmatique, c’est qu’il ne se souvient pas des mensurations, il hésite, les chiffres se brouillent. Or, il voudrait envoyer quelque chose qui s’ajuste parfaitement, qui fasse naître la pensée « en tout cas, l’expéditeur ou l’expéditrice, me connaît bien ». Le genre de rêverie qu’il affectionne quand les tenues de mannequins féminins happent son regard et réveillent en lui le désir d’habiller d’anciens désirs. Telle coupe, telle matière, tel imprimé, telle tournure ravivant son plaisir de choyer et habiller un corps précis, une personnalité tenue dans ses bras et dont l’étreinte perpétue ses effets des années après la séparation. Il goûte, à ces exercices d’imagination, la mélancolie d’être désormais seul, séparé, privé de présence, et simultanément, cette sorte de distance et d’éloignement, lui procure l’illusion d’une intimité bien plus accomplie que ce à quoi conduisaient les instants de vie commune, en allés. « La déception dont je parle est inhérente à la présence elle-même. Elle tient à ce que la présence, dès lors qu’elle s’instaure, s’installe : à ce qu’elle se laisse mettre dans sa « stalle », ranger dans l’étant et n’émerge plus. Or une présence qui n’apparaît plus, ni non plus n’est cachée (à chercher), est une présence qui se défait. En s’intégrant dans le paysage, elle n’en ressort plus, à proprement parler, n’ex-iste plus : de ce qu’elle n’exerce plus sa présence, la présence est perdue. » (F. Jullien, p.22) Il soigne les rituels mentaux qui, à partir de l’absence, forge de nouvelles présences.

Plus loin, il s’arrête intrigué en dépassant un lavoir automatique. Il a cru voir une scène qu’il s’explique mal, revient en arrière, repasse devant la devanture. Le lavoir est bondé. Mais manifestement, ces personnes ne sont pas là pour laver du linge. Cela ressemble plus à une fiesta dans une chambre d’étudiants. Il y a des filles, des garçons. On dirait une réception, un rituel. Au centre, une blonde, les pommettes très rouges, l’œil pétillant, essaye des accessoires, des bouts de panoplies noires. Des mains touchent son corps pour ajuster latex, cuir et chaînes. La vitrine, les chaises, les machines à laver sont couvertes de fringues fétichistes, S/M que des visiteuses fouillent, posent sur leur ventre, la poitrine, la croupe, pour avoir une idée de l’air qu’elles auraient si elles s’en harnachaient. Peut-il entrer et lui aussi participer ? Il marche, il erre. Il arrive aux portes d’un grand musée d’art contemporain. À peine est-il entré dans le hall, après le contrôle du sac par les vigiles, que jaillissent des salles d’expositions plusieurs jeunes nymphes montées sur ressorts, aux jambes d’une finesse arachnéenne, juchées sur des talons comme on en voit uniquement dans les films ou les albums de mode. Irréalisme de ces silhouettes. Les visages ont quelque chose d’impersonnel, peut-être aux abois, mis en danger par l’anorexie et la surexposition. Les corps comme dénaturalisés, déréalisés, interpellent, ils sont là et semblent pourtant intouchables. Ils défilent, ne font que passer, ils ne marchent pas comme le commun des mortels affairé dans cet espace public. Ils sont d’une autre espèce. Une ruée de photographes fait barrage, les déclencheurs crépitent, les mains, sur les appareils, zooment et dézooment sans vergogne, s’approchent au plus près, s’emparent de ces corps et visages comme de choses publiques, jetées en pâture, devant générer de multiples images auxquelles d’autres corps et visages chercheront à s’identifier. En très peu de temps, voici deux scènes explicites, aux yeux de tous, où des femmes sont instrumentalisées, des jouets. Cela participe d’une atmosphère érotique de domination latente qu’irradient images publicitaires, vitrines, entrées et sorties des défilés de mode envahissant les lieux publics, bousculant la vie nonchalante des trottoirs. C’est la grande fabrique des imaginaires commerciaux qui définissent les silhouettes féminines à incarner, les manières d’apparaître, de surgir pour semer charmes et ravissements. Grande fabrique à laquelle il n’échappe pas. Il se sent traversé, physiquement, par le conditionnement constant des pulsions, qui le flatte autant qu’il le salit, et qui se traduit par cette grande agitation d’argent et de chair, un immense appétit polymorphe de possession de la femme indistincte, grande entité pornographique délétère. Une machine qui est si bien décrite au cœur du roman Au bonheur des dames : « Toute une bataille du négoce montait, les vendeurs tenaient à merci ce peuple de femmes, qu’ils se passaient des uns aux autres, en luttant de hâte. L’heure était venue du branle formidable de l’après-midi, quand la machine surchauffée menait la danse des clientes et leur tirait l’argent de la chair. À la soie surtout, une folie soufflait… » (p. 491) Ce premier grand magasin sur les boulevards parisiens, symbole du commerce moderne et temple innovant du consumérisme, son génial concepteur l’a pensé pour la femme, plus précisément pour assouvir son besoin délirant de la soumettre à ses instincts. L’ambition est d’exploiter les femmes, qu’elles viennent y dépenser tous leurs sous, et par le biais de ces offrandes marchandes, en quelque sorte, lui confier tous leurs désirs, faire en sorte que ce soit lui qui les satisfasse via les étalages, les produits et services proposés, le personnel de vente bien dressé. « Mouret avait l’unique passion de vaincre la femme. Il la voulait reine dans sa maison, il lui avait bâti ce temple pour l’y tenir à sa merci. C’était toute sa tactique, la griser d’attentions galantes et trafiquer de ses désirs, exploiter sa fièvre. Aussi, jour et nuit, se creusait-il la tête, à la recherche de trouvailles nouvelles. Déjà, voulant éviter la fatigue des étages aux dames délicates, il avait fait installer deux ascenseurs, capitonnés de velours. » (p.612) Le magasin comme métaphore de possession totale de la femme devient le réel. Comme une suite logique, le personnage de Zola est un des premiers à recourir massivement à la publicité pour jouer avec les sensibilités : « Il professait que la femme est sans force devant la réclame, qu’elle finit fatalement par aller au bruit. Du reste, il lui tendait des pièges plus savants, il l’analysait en grand moraliste. Ainsi, il avait découvert qu’elle ne résistait pas au bon marché, qu’elle achetait sans besoin, quand elle croyait conclure une affaire avantageuse ; et, sur cette observation, il basait son système des diminutions de prix, il baissait progressivement les articles non vendus, préférant les vendre à perte, fidèle au principe de renouvellement rapide des marchandises. » (p.613) Au faîte du grand magasin, comme un capitaine sur la passerelle de son navire, Mouret veille sans relâche sur « son peuple de femmes », vérifiant si ses mises en scène fonctionnent selon ses attentes, créent bien l’hystérie et la cohue dépensières dont il tire subsistance et jouissance, raison d’être, par quoi il satisfait son besoin de régner sur le matériel comme sur le spirituel. « C’était lui qui les possédait de la sorte, qui les tenait à sa merci, par son entassement continu de marchandises, par sa baisse de prix et ses rendus, sa galanterie et ses réclames. » (p.797) Et cela, à proportion de son investissement, car il paie de sa personne pour faire de l’abandon des femmes en son magasin de grands instants esthétiques et quasiment mystiques quand, par exemple, s’allument théâtralement toutes les lampes électriques (à l’époque, une nouveauté) : « C’était une clarté blanche, d’une aveuglante fixité, épandue comme une réverbération d’astre décoloré, et qui tuait le crépuscule. Puis, lorsque toutes brûlèrent, il y eut un murmure ravi de la foule, la grande exposition de blanc prenait une splendeur féerique d’apothéose, sous cet éclairage nouveau. Il sembla que cette colossale débauche de blanc brûlait elle aussi, devenait de la lumière. La chanson du blanc s’envolait dans la blancheur enflammée d’une aurore. Une lueur blanche jaillissait des toiles et des calicots de la galerie Monsigny, pareille à la bande vive qui blanchit le ciel la première du côté de l’Orient (…) Mais la nef centrale surtout chantait le blanc trempé de flammes : les bouillonnés de mousseline blanche autour des colonnes, les bassins et les piqués blancs qui drapaient les escaliers, les couvertures blanches accrochées comme des bannières, les guipures et les dentelles blanches volant dans l’air, ouvraient un firmament de rêve, une trouée sur la blancheur éblouissante d’un paradis, où l’on célébrait les noces de la reine inconnue. » (p.796) Dans la mise en scène romanesque, cette assomption du blanc virginal affole le peuple féminin qui vient dépenser sans compter ou s’épuiser nerveusement à la contemplation de ce qu’il ne peut s’offrir, allant alors jusqu’à voler maladivement, tout ce faste névrotique a des allures de parade nuptiale, prélude à la déclaration d’amour entre le directeur tout puissant et sa petite employée, frêle jeune fille venue de la province. Toute cette industrie lucrative élaborée pour subjuguer et vivre de la sensualité de la femme en général conduit dans les bras de son concepteur, une femme bien précise, bien réelle, singulière, que l’on dirait, selon le long fil narratif qui prépare cette conclusion, en opposition avec toutes les autres, sortant du lot, faite dans un autre moule, de manière quasi incompréhensible. L’union, à priori, est présentée comme improbable. Cet improbable de l’amour, ah ça, il sait ce que c’est ! Et que c’est par là, agacé, remué, qu’il retrouve du sauvage, qu’il se heurte à ce qui n’a pas de bord, pas de frontière, et se veut inconstructible, cela même qui l’aiguise.

Ce qui le tient, revenu aux solitudes sauvages, est un désir à blanc, sans cesse aiguisé par son imagination et des souvenirs, mais en l’air, pour rien. Et c’est ainsi que désormais il se veut, mécontent de se sentir titillé par le commerce qui le presserait bien de se jeter dans n’importe quel jeu de séduction, le rendrait malade de posséder n’importe quelle femme. Il faut les posséder une à une indistinctement est la chanson serinée par la machine. Lui, cultivant un désir à blanc qui le décentre, le déporte de plus en plus, est dans la même situation qu’Etienne dans Germinal. Ce n’est pas n’importe quel corps qu’il a en tête, ce sont d’anciennes pratiques qui l’ont hanté. À la manière dont la promiscuité dans la maison où Etienne Lantier est accueilli fait qu’il loge dans la même chambre que la fille qui l’attire et dont il devient amoureux. Matin et soir, il la voit, la frôle nue, mais de manière à banaliser complètement la blancheur sidérante. « Au coucher, au lever, il devait se déshabiller, se rhabiller près d’elle, la voyait elle-même ôter et remettre ses vêtements. Quand le dernier jupon tombait, elle apparaissait d’une blancheur pâle, de cette neige transparente des blondes anémiques ; et il éprouvait une continuelle émotion, à la trouver si blanche, les mains et le visage déjà gâtés, comme trempée dans du lait, de ses talons à son col, où la ligne du hâle tranchait nettement en un collier d’ambre. Il affectait de se détourner ; mais il la connaissait peu à peu : les pieds d’abord que ses yeux baissés rencontraient ; puis, un genou entrevu, lorsqu’elle se glissait sous la couverture ; puis, la gorge aux petits seins rigides, dès qu’elle se penchait le matin sur la terrine. » L’habitude, pourtant, n’étouffe jamais complètement le désir. « Des troubles cependant leur revenaient, tout d’un coup, aux moments où ils ne songeaient à rien de coupable. Après ne plus avoir vu la pâleur de son corps pendant des soirées, il la revoyait brusquement toute blanche, de cette blancheur qui le secouait d’un frisson, qui l’obligeait à se détourner, par crainte de céder à l’envie de la prendre. » (p. 1273) Et puis il y a les nuits où aucun des deux ne trouve le sommeil et entend, sous le crâne de l’autre, les ruminations amoureuses : « et si je la prenais dans les bras maintenant ? », « et si je me blottissais contre lui, maintenant, sous prétexte qu’il fait froid ? ». Puis rien. Enfin, ce n’est pas vraiment rien. On sait ce qu’il en adviendra, une étreinte ultime, sans lendemain pour elle, la jouissance consumant ses dernières énergies vitales, une fois qu’ils sont perdus et scellés au fond de la mine.

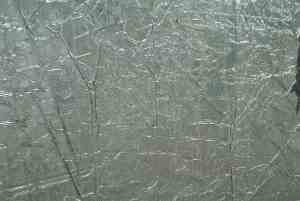

Et il se retrouve, finalement, comme l’ont dit ressentant les phases de la lune, excité en permanence par le souvenir de certaines peaux, tantôt à vif, tantôt latence. Bien que tout parte de traces visuelles, il se sent plutôt en présence, ou envahi depuis les bas-fonds de son imaginaire, d’une sorte de mille feuille marin, immense rosace informe et indescriptible dans laquelle il s’enfonce pour essayer de définir, ou simplement rappeler à sa mémoire, des odeurs précises de femmes. Des sucs corporels singuliers. C’est une sphère de milles lèvres collées ensemble, comme une colonie de moules et d’huîtres ouvertes sur un rocher, agitées par le flux et reflux, une ruche de dentelles charnelles, délicates. Puis, revenant chercher des indices dans les images conservées et qui, indépendamment de sa volonté, continuent leur vie dans les recoins de sa tête. Comme Etienne, se passant en boucle les scènes passées de déshabillage et d’habillage qui entretenaient une proximité adorante, fascinée. Et rejoignant aussi cette autre fièvre du peintre de L’œuvre : « Son excitation augmentait, c’était sa passion de chaste pour la chair de la femme, un amour fou des nudités désirées et jamais possédées, une impuissance à se satisfaire, à créer de cette chair autant qu’il rêvait d’en étreindre, de ses deux bras éperdus. » (p.50) Oui, de cette excitation, mais pas tellement chaste et plutôt documentée par des sensations réelles, concrètes, enregistrées par tous ses sens, pas des chimères. La très fine peau blanche qui le hante, lui, et unissant les satins de plusieurs femmes, dans ses ruminations solitaires, ne reste jamais totalement vierge. C’est, quelques fois, un horizon lointain variable, comme ces lointains de plage que le soleil transforme en surfaces de métal aveuglant, en surchauffe. Un jeu de miroirs troubles dans la nuit diffractant les lueurs d’autres dimensions vitales. D’improbables parois d’aluminium peigné, brossé, brillantes où surgissent un signal rouge, des ourlets, des nombrils de pâtes d’argent, déformés. Des pans irisés, d’autres gris luisants. Des coulures, des boursouflures, de la chair fondue et coulée en macaron comme pour imprimer un sceau. Une métallurgie de peaux en fusion. C’est, à d’autres moments, une sorte de toile de fond sur laquelle, plus il fixe son regard, plus s’agitent des formes et de l’informe. Au fur et à mesure qu’il s’y enfonce, remontant le temps, des dessins, des lettres, des symboles, des personnages, des arabesques y surgissent. Imperceptiblement, comme ces ombres d’avions filant sur des nuages bas. Ou comme une vie sous la surface d’une eau dormante qui vient respirer à travers les pores très subtils de la peau délicate, sans se révéler clairement. Il songe alors au manège étourdissant de ces petites marquises ou demi-mondaines de faïence, pâmées et exhibant la nudité émouvante de leurs épaules en principe sans histoire et qui se retrouvent, comme si on leur jetait un sort soudain, couvertes de tatouages, mais ravies de leurs peaux plurielles, où s’égarent plus sûrement encore les regards concupiscents, ne sachant par où commencer, jusqu’où remonter. Où commence la frise, ou s’arrête-t-elle, comment s’organise la lecture, y a-t-il un centre, et si oui où se cache-t-il ? La peau singulière alors s’immerge dans une multitude de peaux qui grouillent, dont les motifs gravés sautent de l’une à l’autre, giboyeuses. Serpents, pirates, femmes nues (sorte de mise en abîme sur la peau nue, femmes nues elles-mêmes tatouées d’autres femmes nues), mais aussi circonvolutions abstraites, arabesques psychédéliques, prolifération de scarifications calligraphiques exprimant comme l’ivresse d’elle-même qui transfigure le grain fin du satin femelle. De ces décorations, il garde le souvenir d’un toucher par substitution, aimant caresser les rosaces complexes, déstructurées et accumulées sur les carapaces de coquillage aux intérieurs soyeux, en colimaçon. Des formes d’écritures pour tout ce qui, en lui, ne peut sentir qu’en aveugle. Ayant remonté le fil du désir pour quelques formes qui continuent à se déplacer dans les fourrés de ses histoires enfouies, il se retrouve déversé vers de vastes zones inexplorées, nullement canalisées.

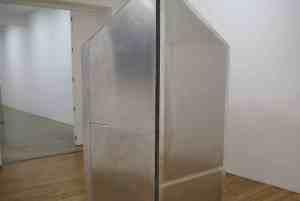

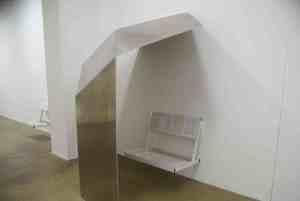

En réaction et résistance aux flux qui instaurent une synchronie des envies et pulsions, via une redondance d’images de femmes identifiées à l’essence même de ce que l’on veut acheter, à la clôture du désirable, il pratique plutôt une fragmentation. À la manière d’Oscar Tuazon qui invente des lieux de lectures dans la ville, pour y capter la multiplicité des voix écrites, les entendre et les restituer, assis sur des bancs ou blottis dans des abris qui en amplifient la portée. Contre la « maîtrise absolue de la matière » et sa « cartographie définitive » que projette une gestion lucrative des désirs, associant marketing et sciences cognitives, il voudrait confier aux relations troubles qu’il entretient avec les mots, l’écrit et la lecture, le soin de laisser sourdre de l’incomplétude, de l’incertain. Et ça se base sur de petites choses, des stations sans éclats, des replis sur soi qui sont ouvertures, des murmures et brises de vie imperceptibles, des textes marmonnés à rebours de toute autorité. Même, sortes de formules magiques pour invoquer cet à rebours. « Lire est une activité physique. Quelque chose que les corps font avec des mots. Je veux créer un espace dédié à cela. Un espace pour les mots, un endroit où lire. Voilà comme je vis, au travers des mots. Pour lire un mot tu le récites, tu l’inscris dans ta voix, dans ta bouche, et tu le dis. Peu importe les mots, ils t’appartiennent le temps d’une seconde. Prononce les sons à voix haute comme le ferait un enfant, et incarne cette voix. Il est des choses que je ne veux pas lire mais je les lis. Je ressens le besoin de le faire. Comme si j’en étais responsable, c’est un prix à payer. Je me dois de le faire. Lire c’est affronter l’autre, l’auteur, sentir cet autre parler à travers moi, pas vraiment un choix. Un lecteur est un témoin. Une autre voix qui ne m’appartient pas, une violence corporelle intime. Un orgasme de l’esprit. Je veux un espace pour ça. Voilà ce que j’ai tenté de faire quand je vivais à Paris, créer un lieu pour y lire avec les autres. Je veux contenir ce besoin mais j’ai réalisé que c’est impossible. Je lis en marchant, c’est une activité physique. Les mots créent leurs propres mondes. Ce que je suis en mesure de faire c’est fabriquer des étagères. Des meubles de lecture. Des bancs de lecture. Des façons de regarder les mots, seul, ou avec les autres. La plupart du temps seul, tout en étant dans l’intimité des pensées de quelqu’un. Je suis maintenant prêt à écrire. » (Oscar Tuazon, feuillet de la galerie C. Crousel) Disséminer, à partir de son propre corps, des germes de lectures qui, ouvrant les territoires de l’esprit, les restituant à leurs bords sauvages et indescriptibles, criblent d’ouvertures le territoire urbain, physique, géographique, géopolitique, spatial… Loin des lectures qui affirment et empilent des lois uniques, disent ce qui est. Non, un roulement de paroles à la limite du déraillement, quand on perd le fil de la lecture, que les formes et styles se désagrègent et laissent percevoir le néant initial, sans toutefois laisser triompher le nihilisme, mais organisant une cohabitation organique au sein du lecteur, et de tout ce qui l’environne, son milieu. À la manière, se dit-il finalement, dont « une gorgée de vin nature, roulant dans ma bouche, laisse s’exprimer un terroir dans toute sa singularité cosmologique, partant de rien, des linéaments de saveurs allant crescendo jusqu’à l’explosion où le palais et la langue se confondent dans les arômes et communiquent au cerveau cette impression d’être lui-même, momentanément, ce terroir spécifique, dans sa totalité et les moindres détails. Sans plus de barrières avec ce qui l’entoure, allant même jusqu’à se sentir incarné dans cet environnement, sorte de matière matricielle absorbant tous les organismes et micro-organismes qui y vivent. » Par son activité de lecteur déambulatoire, il imagine libérer ce que les mots ont emprisonné dans leur gangue littéraire. Cette part de sauvage et d’inconstructible qui, comme des pollens archaïques, se mêlent malgré elle à cette sorte de finition esthétique que l’élaboration stylistique tend comme le visage d’une culture complexe, aboutie, parfaite. Ainsi, par le lecteur qui les transporte via ses transits biologiques, absorption et régurgitation, les mots créent leurs propres mondes, les font, les défont, les recomposent. Comme le dit Oscar Tuazon, et selon les techniques d’aménagement des rivières pour y favoriser la reproduction des saumons, il faut juste installer dans la cité des lieux de lectures où cet exercice est facilité, seul ou collectivement. Mais de manière à ce que des dépôts se constituent, des sédiments de lectures sous formes d’inscriptions ou de silences chargés de résonances, et que ces lieux finissent par ébaucher dans la cité des archipels, un décentrement vers le multicentrisme. Car, ce qui s’exerce sur lui quand la pression consumérisme exploite les leurres sexuels pour uniformiser et synchroniser les pulsions, c’est la continuation dans les moindres fibres quotidiennes, harassées par la vitesse informationnelle des actualités, de l’œuvre totalisante de la globalisation. « Tout au plus, de nouvelles puissances coloniales ont pris le relais des nations européennes après la Deuxième Guerre mondiale, mais la globalisation n’est rien d’autre que la continuation du schéma que les conquistadors avaient esquissé à l’orée du XVIe siècle. On en revient à l’idée de colonialité, une sorte d’état colonial permanent et statique dont les échos inaudibles auraient fini par se fondre dans le paysage acoustique de la planète après que la clameur de la colonisation fut retombée. En tout cas, la colonialité coule à la surface du globe une chape de plomb qui pèse de tout le poids d’une hégémonie diffuse. Cela vaut pour la sphère politique et économique aussi bien que pour la sphère culturelle assujettie au système-monde occidental. » ( Westphal, p.190) Et son rôle de lecteur générant des archipels de mots, de littératures réinstallées dans leur sauvagerie d’avant édition, est d’autant plus malaisé qu’il appartient, biologiquement peut-on dire, au pôle dominant de cette hégémonie diffuse, à l’espèce porteuse de la « sphère culturelle assujettie au système-monde occidental ». Procédant inlassablement, pérégrinant d’abris en guérites, de tables dressées pour commensalité littéraire en chapelles où renouer avec le mutisme des textes, les bancs de ces stations se couvrant d’écritures, d’entailles, de gravures, de gribouillis. Et puis finalement, déçu par l’archipel, s’en défiant, « c’est pas encore ça ». Car cette métaphore « continue d’articuler la pensée autour de repères hiérarchisés, fût-ce implicitement. » Il doit se rendre à l’évidence : « Qui dit centre, au singulier ou au pluriel, pose simultanément le principe d’un inventaire, d’une typologie et, en dernier ressort, d’une hiérarchie » (Westphal, p.234) Ce que tracent ses lignes de mots expectorés ou ressassés, déclamés ou hachés menus, ce sont des limites, des lointains incertains irréductibles vassaux d’aucune centralité. « Il devient envisageable de valoriser les contours du monde au point de concevoir le monde entier comme une seule et immense périphérie. » Et cette périphérie omniprésente que libère petit à petit son activité de lecture, et sur laquelle dérivent les abris de fortune, est une sorte de ligne de vie inatteignable et pourtant toujours là, d’où sourd l’inachevé, cela même qui peut corroder la globalisation en ses multiples figures. « Idéalement, l’art permet de promouvoir l’ouverture de l’espace au détriment de la clôture du lieu. Il en va ainsi comme de l’horizon qui s’éloigne à mesure que l’on progresse et qui indique que l’espace est par nature indéfini. » (p. 261) Encore faut-il considérer qu’il ne suffit pas de lire n’importe quoi. Bien des livres, des textes, des mots ne sont là que pour entretenir la suprématie centrale de l’Occident et enrôlent leurs lecteurs et lectrices pour consolider l’édifice où fermente l’essence de la culture la plus développée. Il ne veut pas tremper dans ces manigances. Plutôt se taire et ramasser les petits papiers qui traînent et volent dans la ville, emportent leurs lambeaux de vie. Les choisir, hésitant, pour ce qu’ils conserveraient de la biographie et trajectoire dont ils se trouvent éjectés, exclus. Ce qui leur reste de chaleur, de vibration, de couleur, de tension, d’harmonie rompue, de violence subie, d’agressivité restituée, latente. Choisir et ramasser à l’intuition. Les étudier, comparer leur morphologie, les traces d’usure, de manipulation, les salissures. Les assembler en vastes collages où toute centralité est éclatée et tout bord repousser toujours plus loin. Relier les formes déchirées, éprouvées, superposées, autant de fragments de périphéries abstraites, sans continuité entre elles et, là, mises en commun, tressées en une cartographie de l’effacement, du recouvrement. Bouts de peaux usées retournant au sauvage. Parchemins de débris, emballages, tickets, lettres, enveloppes, feuilles d’arbres, lettres tachées, factures, cartes postales, feuilles arrachées d’un cahier comptable (on songe à la posée de récupération d’Anne-James Chatton). La même chose, mosaïque de petits papiers mais ayant épongé divers fluides séchés, de larmes, foutre, pluie, graisses, vapeurs de carburant, petits cartons sur lesquels sont consignés d’infimes graffitis ou pochoirs copiés, absorbés par la fibre du support ou reproduits, croqués à l’identique, interprétés, microscopiques visuels urbains. Couleurs délavées, concrétions de poussières, signes éparpillés, bribes de tatouages, l’ensemble tramé en une sorte de peau qui serait le tissu neural où se greffent la myriade de minuscules accidents qui forment le temps, l’espace, le milieu.

Cette peau blanche, lointaine douceur qui guide ses pas depuis que, devenue opaque, il s’en éloigne pour y accoster par d’autres champs, symbolique et intime. Elle est désormais aussi comme cet horizon qui s’éloigne à mesure qu’il s’enfonce dedans. Une membrane sans bords, prête à rompre, mais dont les tressautements le font, lui, tenir entier. Déstabilisant. Un étendard lointain, une coulée de nuages versatiles. Le genre de plastique errant échappé d’un chantier à l’abandon et que les bourrasques emportent de plus en plus haut où il acquiert une existence animale. Autour d’une déchirure, d’une blessure, il y a une béance, un centre évidé, agité d’un perpétuel décentrement. Le ciel perforé. Un flux de plis, de lignes, un ruissellement de périphéries en un drap disputé par les vents. En tous sens, l’hymen rompu, reconstitué, rompu, reconstitué. Voile déployée sensuelle, ou taie laiteuse arrachée, tordue, essorée. Tantôt peau refuge, tantôt tapis volant, tantôt peau de chagrin. Un toit de fortune dans la tempête. Quand il n’y a plus que ça pour se protéger, une bâche accrochée à quelques poteaux ou buissons, plus que ça à regarder pour tuer le temps et y situer sa conscience de vivre, plus que ça et, pour finir, y trouver une sorte de transe, d’extase esthétique de l’exténuation. Suaire séminaire, laitances hâves et boréales. (Pierre Hemptinne)

Vivien Roubaub

Tagged: économie du désir, femme idéale, globalisation, la peau et la médiation, lecture au café, postcolonialisme