En France on se méfie un peu de la poésie des romanciers ou nouvellistes qui sont aussi poètes. On soupçonne facilement le prosateur qui s’adonne aux poèmes de prendre la pause, c’est-à-dire de déguiser sa prose sous des oripeaux de grandiloquence mesquine. Mais les Américains ne sont pas les Français, Raymond Carver n’est pas Houellebecq et la poésie narrative a conquis aux États-Unis ses lettres de noblesse qui sont précisément celles qui élèvent le quotidien à la dignité ici refusée à ce qui ne revêt pas le drapé de l’obscurité. En France – en dehors de quelques exceptions notoires : un Mac Orlan, un Henri Thomas, un Yves Martin ou même un Jacques Réda – la frontière est souvent sèchement imperméable entre les genres poétique et narratif.

En France on se méfie un peu de la poésie des romanciers ou nouvellistes qui sont aussi poètes. On soupçonne facilement le prosateur qui s’adonne aux poèmes de prendre la pause, c’est-à-dire de déguiser sa prose sous des oripeaux de grandiloquence mesquine. Mais les Américains ne sont pas les Français, Raymond Carver n’est pas Houellebecq et la poésie narrative a conquis aux États-Unis ses lettres de noblesse qui sont précisément celles qui élèvent le quotidien à la dignité ici refusée à ce qui ne revêt pas le drapé de l’obscurité. En France – en dehors de quelques exceptions notoires : un Mac Orlan, un Henri Thomas, un Yves Martin ou même un Jacques Réda – la frontière est souvent sèchement imperméable entre les genres poétique et narratif.

Raymond Carver n’était pas seulement poète à ses heures débutantes mais le fut jusqu’au bout, privilégiant même sur la fin l’écriture poétique quand le succès de ses nouvelles aurait pu l’inciter à l’abandonner. Rien de second et de secondaire, donc, dans la poésie de Carver au sein de son œuvre. Au contraire, le poème semble à certains égards l’essence de la nouvelle, le parangon de ces short cuts : art de la condensation et de la chute, brièveté coupante de morceaux de vie croqués dans la trame effilochée des jours, concision qui est chez lui un art revendiqué de la précision et non enfumage par l’ellipse et l’hermétisme.

Les poèmes racontent. Ils racontent des histoires dérisoires ou dérisoirement grandioses, de menus faits qui ont pour leurs protagonistes un poids considérable sur leur vie, quand bien même celui-ci reste difficile à évaluer, à supporter, à simplement estimer. Ce sont des existences souvent misérables qui sont ainsi sondées, misérables et en même temps enchantées par la quête insensée et désordonnée du bonheur. Celles de petites gens de la middle class aussi vaillantes que vacillantes, prêtes à endurer tous les malheurs pour se sentir heureux quoi qu’il en coûte, bringuebalées entre addictions et plaisirs fugaces qu’on se donne comme on se ment à soi-même. La lucidité et la mélancolie de Carver sont là : la vie est essentiellement un arrangement avec la vie, un bricolage pour sauver les meubles, pour sauver la face. On s’accroche à ce qu’on peut. Les regrets, les remords même sont encore l’occasion d’une espérance. Solitude constatée mais non résignée, toujours tendue vers l’autre, vers un avenir meilleur, pacifié. Le plus souvent le poème fait état d’un épisode personnel, d’une anecdote qui touche directement le narrateur-poète. : souvenir qui assaille ou brusque montée de l’émotion au cœur d’un moment qu’on a peine à clarifier. Quelque chose ne va pas dans le spectacle du monde, quelque chose « cloche », et il s’agit moins peut-être de la tirer au clair – malgré la limpidité de l’écriture – que de la maintenir dans l’indistinction dont cette chose s’environne, à l’endroit où « l’eau s’unit avec l’eau », là où l’émotion naît et survit de son ambigüité fondamentale, de son mystère, lors de scènes de la vie citadine ou domestique, de parties de pêche ou de chasse, ou de navigation en mer, encore. Au final, rien ne vient résoudre l’énigme de la tragédie banale qui habite ces vies telles qu’elles sont racontées, rien sinon leur humanité et leur mystère même qui les constitue, les agrandit et les clôt tout à la fois. On ressort du livre ébranlé par tant de simplicité, de clairvoyance, de mélancolie apaisée.

Laurent Albarracin

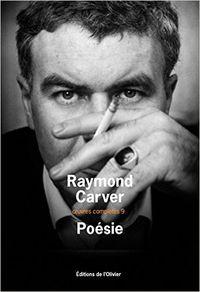

Raymond Carver, Poésie (œuvres complètes 9), traduit de l’anglais (États-Unis) par Jacqueline Huet, Jean-Pierre Carasso et Emmanuel Moses, Éditions de l’Olivier, 2015 – 413 pages, 24 €