Brian de Palma, 1981 (États-Unis)

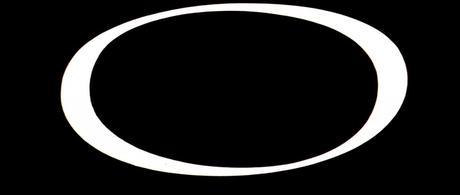

Un vertige naît lorsque Jack essaie de retrouver la bobine enregistrée le soir du meurtre. Il en place une sur son magnétophone et, au milieu de la pièce, comme la bobine, la caméra commence à tourner sur elle-même. Tout ce que l’on entend alors, c’est le mouvement de rotation de l’appareil que l’on confondrait presque avec celui d’un cœur qui bat lentement mais très fort. Panique : l’ingénieur du son, qui disparaît du champ puis réapparaît au fur et à mesure des cercles décrits par la caméra, est pris de sueurs froides. Il se saisit de différentes bobines qu’il enclenche tour à tour sur son engin mais constate toujours le même vide, le même silence. Pourtant à chaque rotation, s’ajoute un son nouveau : d’abord celui d’un battement, puis un bourdonnement, une alarme discontinue et encore une sonnerie de téléphone. Le brouhaha grandit ainsi jusqu’à ce qu’une dispute avec une collègue de passage éclate et ajoute à la tension du moment. Le vacarme créé martèle à l’oreille de Jack et du spectateur la perte du son recherché. Pendant tout ce temps, la lente giration imposée à l’image par la caméra-toupie expose toute la vanité de l’ingénieur (du monde contemporain ?) : autant d’appareils de précision, de bandes collectées, d’équipements modernes qui ne servent à rien. L’inutilité technologique démontrée. La caméra enchaîne les tours sur elle-même et n’interrompt son panoramique que devant l’évidence du constat : la preuve enregistrée par Jack a été effacée, perdue.

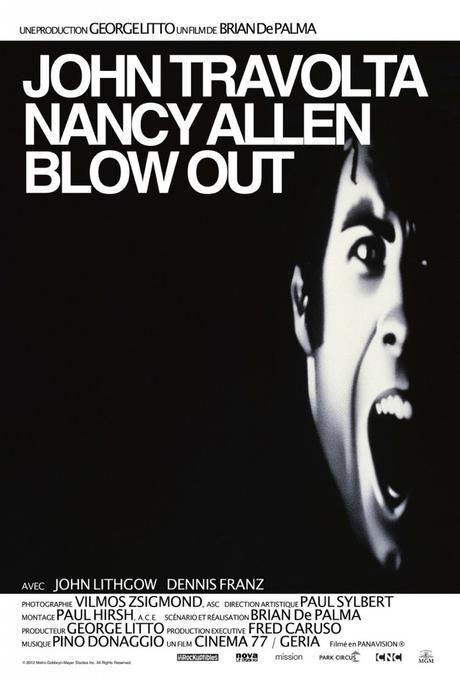

Blow out en reprise parcellaire de Fenêtre sur cour d’Hitchcock (1954) fait de Jack Terry le témoin d’un meurtre possible. Déclinaison de Blow up d’Antonioni (1966), il envoie surtout son anti-héros à la recherche de la preuve manquante (exactement ce qui arrivait à la journaliste interprétée par Jennifer Salt dans Sœurs de sang, 1973 ; film qui sur bien des points semble a posteriori préparer Blow out). Toutefois, si Fenêtre sur cour et Blow up feignent d’accorder un crédit, une véritable importance, à ces histoires de meurtres révélés par des photographes qui, presque à l’écart de tout, par leurs pérégrinations (parcours du regard ou déplacement réel, dans les deux cas doublé d’un cheminement de l’esprit), ont peut-être surtout besoin de tuer le temps (l’un et l’autre se concluant sur une touche de légèreté, la revue Bazaar feuilletée d’un côté, la partie de tennis mimée de l’autre), il est impossible de nier dans Blow out l’accident de voiture et le meurtre, de toute façon bel et bien confirmé par le tueur à son commanditaire (figure du tueur d’ailleurs bien moins présente, voire quasiment absente, chez Hitchcock et Antonioni). McRyan, le gouverneur en lice pour les élections présidentielles est donc mort, cependant que la call girl à ses côtés (Nancy Allen) trouve in extremis un sursit. Leur voiture a fait une embardée et s’est abîmée dans une rivière. Jack Terry (John Travolta), le trouveur de sons pour films mauvais genre (une resucée de Psychose en scène préliminaire avec caresses féminines et couleurs baveuses), se trouvait non loin de là à capter les bruits de la nuit… Témoin auriculaire plutôt qu’oculaire, il s’est précipité (dans tous les sens du terme) pour tirer la fille de la noyade et la sauver. En outre, de manière fortuite, il se trouve que Jack a enregistré la bande son (la preuve ci-dessus évoquée) de ce qui s’avère être, après enquête, non plus un banal accident de la route mais, à cause d’une détonation perçue avant l’éclatement d’un pneu, un véritable homicide. L’histoire en partie décrite, et pour revenir un instant sur la comparaison entre De Palma, Hitchcock et Antonioni, il faut cette fois distinguer le premier de ses influences. Ainsi, alors que Fenêtre sur cour et Blow up entretiennent le suspense et le mystère, ce que fait aussi De Palma dans son film, ils ne s’inscrivent jamais véritablement dans le drame. A l’opposé, Blow out est un drame en tout point ; ce que ne dément d’ailleurs pas son final totalement désespéré. Toutefois, ne nous jetons pas immédiatement sur ce final. Rembobinons de quelques actions et arrêtons-nous sur une scène précédente.

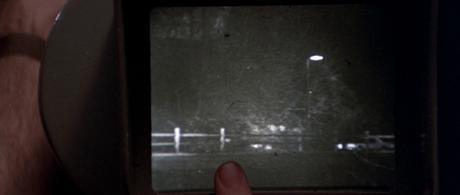

Jack a sauvé Sally, la call girl. Vertigo d’Hitchcock (1958) en miroir, il l’a sauvée des eaux et la glisse à présent sous une couverture dans un lit (ici pas d’impudicité de la part du protecteur, contrairement à Madeleine, Sally porte une chemise de nuit). Vertigo en miroir, et à l’instar de Scottie, Jack la sauve avant de ne pouvoir empêcher (ou lui-même provoquer) sa mort. A cet endroit, Jack réécoute son enregistrement et, au geste près, un crayon à papier pointé à la place du micro, son après son, recompose la soirée passée près des bois de Wissahickon sur le pont au-dessus de la rivière. Il replonge dans cette scène nocturne et matricielle de la prise de son et de l’accident. Il revit le moment. La scène éblouit car d’une part il compense par l’imagination (recrée, invente) les images qu’il n’a pas et qui auraient pu confirmer la réalité du coup de feu entendu (faire éclater la vérité au grand jour ce à quoi Jack impuissant ne parviendra finalement jamais). Elle éblouit d’autre part car Brian De Palma y confirme par le symbole les enjeux liés à l’affaire. Dans le film, il est question de politique américaine, de scandale et d’un vacillement des valeurs pourtant garanties par les textes fondateurs du pays. Dans le motel où Jack et Sally trouvent refuge, d’abord, les couleurs américaines apparaissent en bandes croisées partout sur la tapisserie de la chambre (mais également du bleu, du blanc et du rouge sur tout le mobilier jusqu’aux vêtements des protagonistes). Ensuite, quand Jack va chercher son matériel dans le coffre de la voiture, De Palma superpose (par le reflet d’un néon sur la vitre du coffre) l’image de la Liberty bell, qui est le symbole récurrent des festivités dont on ne cesse d’entendre parler depuis le début du film, au visage de Jack, associant de la sorte à cet anti-héros (et au bleu de sa chemise) la plus importante des valeurs nationales. Mais nous approfondirons ensuite la dimension politique de Blow out et ce qui concerne la liberté (réelle ou factice) dont Jack se fait l’enseigne.

Toujours à propos de la scène décrite au motel et de la recomposition mentale à laquelle se livre Jack, on s’intéressera encore au fantastique qui, comme la roche humide et luisante du paysage, affleure dans la nuit. Le grand-duc, sur les hauteurs d’un arbre d’automne, un crapaud énorme, tout en bas au bord de l’eau, et les ponts, qui dessinent des voûtes impressionnantes et découpent l’espace, l’ensemble compose les ténèbres qui accueillent Jack en leur sein, possible chef d’orchestre d’une symphonie nocturne, orientant un micro-baguette tantôt vers les cimes, tantôt vers le vide qu’il surplombe. Le découpage de De Palma joue sur les apparitions et, par association avec Jack le sorcier, sur de possibles invocations (le hibou, le crapaud, un couple, la voiture). La scène est empreinte de magie, plus noire que blanche. Dans la tête du personnage, de la nuit, des recoins les plus sombres de l’esprit, naît le désir de meurtre, ou surgissant en une saillie dans le morne quotidien, l’aventure, l’appel de la fiction, du cinéma (de la première scène à la dernière en passant par la scène clef, au milieu du film exactement, de la preuve par le film, image et son assemblés, Blow out est en tout point une œuvre réflexive 1). Cependant, l’affleurement fantastique peut étonner si l’on veut accorder son importance à la matière politique du film. Pourtant, avec Blow out, De Palma tisse aussi des liens entre la « chose publique », du simple citoyen aux gouvernants, et un domaine plus secret, un monde souterrain où se terrent les voyeurs, les cabaleurs et les meurtriers ; un lieu qui pourrait fasciner le chaland mais qui n’apparaît qu’à celui qui sait voir (ou entendre), qu’à celui qui écaille le verni, fût-il aux couleurs de la nation, gratte et creuse au-delà, jusqu’à une vérité aussi trouble qu’hypothétique.

Alors que les États-Unis sortent d’une décennie noire faite de contradictions et de drames, que le mythe de la « superpuissance démocratique » (pour un temps en tout cas) vient d’être ruiné, Brian De Palma renoue avec la critique politique délaissée depuis Greetings (1968) 2. Quand il se lance dans Blow out, le réalisateur et scénariste choisit une ville-emblème comme décors : Philadelphie, haut lieu de la Révolution américaine, ville indépendantiste et anti-esclavagiste, ville-mémoire des valeurs américaines inscrites dans la pierre de nombreux bâtiments du centre historique (et pour l’anecdote, De Palma connaît suffisamment la ville pour y avoir passé une partie de son enfance). Afin d’appuyer cet enjeu des valeurs, tout le récit se déroule durant les festivités du Liberty Day dont la cloche de la liberté est, nous l’avons dit, le principal symbole 3. Vers la fin du film, quand, pour sauver Sally menacée par le tueur, Jack prend sa voiture et trace sur son trajet une ligne droite dont on reparlera, il traverse la parade et finit sa course dans une vitrine sur laquelle on peut lire « Liberty or death ». Là, y est exposée, à l’occasion des festivités, une scène de l’histoire de l’indépendance américaine : un mannequin représente un « insurgent » prêt à être pendu par deux soldats britanniques 4. On a bien compris que la position de l’« insurgent » dans Blow out, c’est Travolta qui la tient et qu’il demeure incapable de gagner cette liberté à laquelle De Palma tout le temps l’associe. Cela explique qu’il cogne en bout de course le mannequin avec sa voiture et, le faisant basculer de sa potence, qu’il achève le travail des Britanniques. « Liberty or death » : l’anti-héros n’a pas le choix, ce sera « death ».

Simple prostituée ou politicien médiatisé, elle les entraînera tous un jour ou l’autre dans la frénésie (Frenzy ?) de sa danse. Si ce n’est pas cette fois, nul doute que ce sera la prochaine. La mort donc, omniprésente (et un spectateur, toujours le même : Jack). Dès les premières secondes, dans la resucée de Psychose le voyeur est poignardé et la fille sous la douche assassinée. Dans la scène suivante (post-générique), pas de cadavre mais, discrète et maline, une simple évocation (invocation à nouveau ?). Dans cette scène, De Palma scinde l’écran. De cette manière, il nous permet d’un côté de suivre le travail de repérage sonore de Jack (ce dernier identifie, isole sur bandes et étiquette différents sons) et de l’autre de garder un œil sur un journal télévisé consacré au Liberty Day. Le son à gauche, l’image à droite. Deux éléments que notre esprit est libre, à ce moment-là, de dissocier… ou d’associer. En effet, dans cette scène, à 8 minutes et 45 secondes du début, le gouverneur apparaît à l’image (à droite), une bande son passe la détonation d’une arme à feu (à gauche), et au journaliste de rapporter la seconde qui suit « un nouveau son de cloche ». Deux sources différentes assemblées et en une seconde toute la trame de Blow out esquissée : un politicien bientôt abattu, un meurtre déguisé (qui fera attention au détail ?) et la solidité des valeurs américaines mise à l’épreuve. De Palma s’amuse ici à semer des indices et nous, comme Jack en pleine investigation, à les récolter.

On peut se livrer à un autre travail de décomposition et de recomposition de l’image. Dans la scène du motel, les couleurs des États-Unis sont projetées, décomposées, réinterprétées. Sally est en chemise de nuit blanche (« l’innocence »), Jack est en chemise bleue (il incarne, avons-nous précisé, les valeurs de liberté et -compte tenu de sa course à la vérité- de justice), la tapisserie en croisillons blancs et bleus scelle ainsi leurs destins et y mêle un rouge criminel (la couleur principale dès les premières secondes du film, même si les meurtres n’étaient que ceux d’une série B). L’interprétation ne révèle pour l’instant rien d’original mais un deuxième tête à tête entre les deux protagonistes y ajoute un peu d’intérêt. Ils sont maintenant dans un bar de la gare et cette fois ils ont permuté les couleurs avec lesquelles nous venons de les identifier : lui en chemise rouge, elle en pull-over bleu. Tous deux sont éclairés des lumières rouges de la salle. Jack lui raconte son passé aux côtés de la police et l’affaire qui l’a conduit à démissionner : il avait posé un micro sur un agent qui s’est fait prendre et malgré la filature il n’a pu empêcher son assassinat. Vertige de l’auditeur qui entend le crime mais ne le voit pas et par conséquent ne peut intervenir, il a été traumatisé par la mort du collègue et s’est toujours senti responsable. Ainsi, le rouge de sa chemise et le rouge des lumières sur son visage portent en eux, et dans cette scène précise, le symbole du sang versé et de la culpabilité. Le rouge sur le visage de Sally serait celui projeté par Jack et symboliserait pour elle la menace du crime à venir (comme Madeleine dans Sueurs froides, on peut la croire déjà morte et prête à mourir une seconde fois). La scène qui suit ne dément pas l’interprétation : elle met en scène le meurtre d’une fille que le tueur a pris pour Sally.

Pour en dire davantage sur la matière politique et le contexte évoqué, la voiture du gouverneur et de sa call-girl précipitée dans la rivière renvoie directement à l’accident de Chappaquiddick en 1969 (Ted Kennedy, alors sénateur, perdit le contrôle du véhicule et tomba dans l’eau, lui s’en tira mais pas sa passagère qui mourut noyée). Plus largement, le mensonge que l’on impose à Jack à l’hôpital, ce qui perturbe sérieusement son éthique citoyenne, et par conséquent le meurtre que l’on essaye de dissimuler au public sont l’écho d’une époque qui débute avec l’assassinat de J.F. Kennedy et qui s’étend jusqu’au Watergate et à la démission de Nixon 5. Durant ces années, les non-dits et les mensonges révélés n’avaient de cesse de bousculer l’opinion publique aux États-Unis et alimentaient, au moins dans les médias, une certaine paranoïa. Lié à ce contexte, on évoque souvent Conversation secrète comme la troisième source majeure de Blow out (avec Blow up et Vertigo). En effet, bien qu’il ait été écrit avant le Watergate (il sort en plein scandale en 1974), le film de Coppola s’intéresse aux écoutes à distance et retranscrit la paranoïa ambiante. Lui-même influencé par Antonioni et Hitchcock, Coppola traite aussi des états de conscience de son espion, l’agent incarné par Gene Hackman 6.

Le folioscope que se fabrique Jack et ses images vues et revues maintes fois rappellent enfin les images du film amateur de Zapruder montrant (sans le son) l’assassinat de J.F.K., elles aussi revues, analysées et décortiquées ad nauseam. Jack, le preneur de son, est obsédé par l’image manquante qu’il va reconstituer à partir de clichés amateurs parus dans la presse 7. Toute l’importance de l’image est affirmée par Brian De Palma quand il choisit le plan le plus significatif, la preuve du coup de feu attestant du meurtre du gouverneur, et le place en plein centre de son propre film : Blow out dure 1h et 48 minutes et le plan apparaît exactement à la 54ème minute. Cependant, même examiné sous toutes les coutures, le problème du film de Zapruder c’est qu’il n’amène rien de décisif, ne montre aucun meurtrier, ne désigne aucun coupable : il acquiert en quelque sorte et de façon désespéré pour les Américains le statut de « preuve manquante ». Jack, lui, perd le film bricolé et l’image sur laquelle il s’est donné tant de mal devient à son tour une preuve manquante (Luc Lagier insiste sur ce point : « La preuve par l’image et le son, l’enregistrement comme moyen d’accéder à la réalité, telle est l’obsession américaine des années 60 et 70 » 8). La mise en scène du réalisateur, les 360° avec lesquels nous commencions notre article, ramènent alors Jack à son point de départ, aussi désemparé qu’au début, impuissant.

En vérité, comme un film passé en boucle, Blow out n’est qu’un cercle. La seule ligne droite vraiment distincte est celle tracée lors du trajet de Jack en voiture et mentionnée plus haut. Elle n’est pourtant que la vaine tentative de sortir du cercle qui l’emprisonne. Incapable de sauver le policier dans le passé, incapable de sauver Sally et incapable de se sauver lui-même. Cette belle ligne droite qui le fait traverser places et avenues ne le conduit qu’à pendre le héros de la liberté qui attendait sur sa potence et donc à se pendre lui. Cet élan ne mène à rien, n’évite pas la mort et bien au contraire la précipite (ou d’un point de vue psychanalytique, pour citer Jean Douchet, il se résume à une « pénétration manquée » 9). Il est donc logique de trouver au final Jack Terry enfermé dans un cercle avec ses morts. Lorsque Sally est assassinée par l’étrangleur et que Jack à genoux la prend doucement par la nuque, la caméra en contre-plongée décrit un cercle tandis que le feu d’artifice du Liberty Day les illumine dans une tragique apothéose. Le mouvement de la caméra est magnifique mais est loin de n’avoir qu’une valeur esthétique. Cette mort que Jack a tenté d’empêcher est tout à la fois, remembrance, retour traumatique (dans cet espace clos, Jack n’est pas qu’avec Sally mais aussi avec le policier assassiné qui le hante) et aveu de totale impuissance face à la mort. Le cercle décrit par la caméra est même un choix cynique de la part de De Palma car, chez Hitchcock, les 360° dans Vertigo sont le symbole d’un accomplissement. Dans la chambre d’hôtel, le Pygmalion nécromant est en tout point satisfait de sa création lorsque enveloppée d’une aura spectrale sous ses yeux elle apparaît ; et c’est quand il l’embrasse enfin qu’Hitchcock engage son travelling circulaire. De Palma, lui, compare cet accomplissement au seul possible pour Jack, celui d’une mort, comme si chacune de ses initiatives ne pouvait se solder que par une mort. Le tout dernier cercle dessiné par De Palma est celui qui se ferme sur le dernier cri enregistré de Sally au moment de sa mort et réemployé dans le mauvais slasher qui introduisait le film, le seul éclat de vérité dans cet amas de faussetés, un cercle qui se conclut sur le cinéma 10, seule issue envisagée, alternative illusoire à la mort.

1 Sur la question du cinéma réflexif et « métafilmique », lire par exemple Gaëtan Renson et Quentin Dispas, « La dimension métafilmique dans Blow out de Brian De Palma » paru sur le site de Projections le 5 janvier 2014 ; Bertrand Mathieux, « Blow out », paru dans Citizen Poulpe, en avril 2011 (les deux sites consultés en juillet 2015).

2 Luc Lagier, Les mille yeux de Brian De Palma, Dark Star, 2003, p. 117.

3 Si la Liberty Bell est bien réelle (la cloche en bronze fondue au XVIIIe siècle aurait, selon la légende, sonné le jour de la Déclaration d’indépendance des États-Unis), la fête et le défilé du Liberty Day sont quant à eux fictifs.

4 Dans son analyse, Jean Douchet identifie le « célèbre héros (ou héraut) de la liberté » sans préciser davantage son identité (stage proposé par l’Institut Lumière à propos du Blow out du 16 mars 2013, consulté en avril 2015). Je n’ai pas su retrouver ce héros. L’expression a servi à désigner de nombreux colons révoltés, on pense aux Sons of liberty. La Fayette est aussi parfois appelé le « héros de la liberté ». Pourtant, en ne s’intéressant qu’aux héros pendus, de trop brèves recherches ne me conduisent qu’à un nom : Nathan Hale, célèbre pour avoir prononcé cette phrase sur la potence « I only regret that I have but one life to give for my country », ce que l’on voit dès la séquence d’introduction dans le La Fayette de Dréville (1960). Hale ne semble toutefois pas avoir de lien particulier avec Philadelphie et ses biographies le désignent seulement comme un héros de l’Indépendance et du Connecticut, pas un héros de la liberté. Il y a une autre hypothèse, c’est que ce héros en vitrine n’a pas de nom et qu’il est, comme le Liberty Day, un prétexte, une invention de De Palma, puisque tout le film repose sur la construction de mensonges et la recherche de vérité (quant au film dans le film, quant au meurtre, quant à la politique dont il se fait l’écho).

5 Alan Pakula retrace l’affaire du Watergate dans Les hommes du président en 1976.

6 Au sujet du contexte et des principales influences, voir Luc Lagier, op. cit., chap. « Politique et fiction : Blow out (1981) », et particulièrement p. 117-127.

7 Le magazine Time Life avait très vite acheté les droits du film de Zapruder et en avait publié une trentaine de photogrammes en noir et blanc, le 29 novembre 1963, c’est-à-dire quelques jours seulement après le décès du président. La première diffusion télévisée du film dans son intégralité, 26 secondes au total, date de 1970 (source : Wikipedia, article Zapruder film en anglais).

8 Luc Lagier, op. cit., p. 121.

9 Jean Douchet pour l’Institut Lumière à propos du Blow out.

10 Et à sa manière sur l’art, tout à fait comme dans Les chaussons rouges de Powell et Pressburger (1948).

A lire également :

– Jean-Luc Lacuve, « Blow out », analyse parue sur le site du Ciné-club de Caen le 12 décembre 2012 (consultés en avril 2015).

– Romain Desbiens, « Blow out – Blow up », dans BrianDePalma.online. Comparaison qui vaut notamment pour la reproduction de deux scènes-clefs par photogrammes (1. Réinterpréter les images chez Antonioni, 2. Retrouver la vérité chez De Palma).

– Pour glaner d’autres choses ailleurs, se référer à la communauté G+ de Jean-Pascal Mattei consacrée à De Palma : Hi ! Brian.