Alex Garland a connu bien des vies. Un touche-à-tout s’étant taillé une solide réputation dans le milieu de l’écrit, avec des œuvres pour la plupart saluées par la critique, littéraire comme vidéoludique.

Des romans et des scenarii sans réel génie, mais carrés, bien ficelés, et pour la plupart de bonne facture.

Romancier à ses débuts, Garland est avant tout connu en qualité de scénariste pour le cinéma. Il n’a certes pas fait que ça, mais ce sont surtout ces travaux qui lui auront valu exposition et médiatisation.

Il a tout juste vingt-six ans lorsqu’il publie son premier roman, La Plage, en 1996. Un roman dont le titre vous sera probablement familier.

C’est en effet l’adaptation de ce dernier qui marqua en 2000 le véritable retour à l’écran de Leonardo Di Caprio après le triomphe de Titanic (on évitera poliment de s’attarder sur L’Homme au Masque de Fer…). Les attentes étaient d’autant plus grandes à l’époque qu’était à la manœuvre le réalisateur du culte Trainspotting (Ewan McGregor aurait d’ailleurs dû tenir le rôle de DiCaprio dans La Plage aux prémices du projet), et qu’étaient également à l’affiche deux des acteurs français les plus prometteurs (…) du moment : Virginie Ledoyen et Guillaume Canet.

Las, le résultat laissa franchement à désirer, avec un film valant davantage pour les abdos de DiCaprio (et le popotin de Ledoyen, d’accord) que pour son scénario. Pas de Boyle…

Cet échec créatif marqua cependant un tournant pour Alex Garland, et par là-même le début d’une prometteuse collaboration entre l’auteur britannique et Danny Boyle.

Premier fruit de cette union : 28 Jours Plus Tard, ou la renaissance du film de zombie. The Walking Dead peut d’ailleurs lui dire en grande partie merci.

Un succès suivi cinq ans plus tard de Sunshine, toujours Danny Boyle aux manettes et Alex Garland à la scénarisation. Un métrage considéré comme l’un des grands films de science-fiction de ces dernières années, malgré une fin – clivante -, réussie ou complètement ratée selon les avis.

Désormais émancipé de son compatriote parti alterner le bon et le franchement médiocre comme à son habitude, Garland compte à son actif un dernier fait d’armes : l’écriture de Dredd de Pete Travis, adaptation du comics ultraviolent et au héros fascisant de John Wagner et Carlos Ezquerra, préalablement massacré par un Stallone en roue libre dans Judge Dredd, série Z à gros budget de sinistre mémoire. « La loi c’est moi », mais le ratage était bien là.

Alex Garland et Travis remirent heureusement de l’ordre dans tout ça, pour livrer un huis-clos de haute volée, cousin hollywoodien de The Raid, sûrement moins jusqu’au-boutiste mais tout aussi violemment cathartique.

On le voit, Alex Garland aime le fantastique et la science-fiction. C’est donc sans réelle surprise, mais la curiosité piquée au vif, qu’on le vit arriver, pour son premier passage derrière la caméra, avec Ex Machina.

Caleb est l’élu. Du moins à l’échelle de la compagnie pour laquelle il travaille. Cette entreprise, projection fantasmée de Google, héberge en son sein le plus important moteur de recherches de la planète, centralisant l’ensemble des données transitant à travers les réseaux mondiaux. Un géant de la High-Tech créé par Nathan – Steve Jobs au top de sa forme – génie précoce et solitaire isolé dans sa résidence perdue au milieu des monts et des forêts.

Son nom ? BlueBook. Skynet sans Terminator, possédant cependant une quantité d’informations sur tout un chacun valant son pesant d’or.

Caleb a été invité à découvrir le saint des saints, la Terre Promise de la planète nerd : l’envers du décor de BlueBook. S’il a été choisi, c’est parce qu’il a gagné. Un concours organisé par la société sus-nommée, pour passer une semaine en compagnie de Nathan, le PDG, chez lui, dans sa propriété. Caleb, programmeur parmi tant d’autres, s’est manifestement montré le plus doué.

Pendant ces quelques jours, il devra se confronter à une intelligence artificielle conçue dans le plus grand secret par Nathan, complexe agrégat de requêtes tapées à longueurs de journées par les utilisateurs de BlueBook, articulées et réinterprétées en émotions et pensées. Un test de Turing d’une ampleur inédite, et pour cause. La machine à tester est bien plus qu’un PC, elle est bien au-delà de l’entité désincarnée. Nathan, docteur Frankenstein à l’égal de Dieu, l’a même nommée, définitivement personnifiée : elle s’appelle Ava.

Reproduire l’humain est probablement le plus grand défi des roboticiens. Au même titre que les spécialistes en effets spéciaux ou en jeux vidéo, la tâche la plus complexe reste de rendre visuellement crédible des mouvements et une gestuelle numériques ou mécaniques. La fameuse Uncanny Valley, cette inquiétante étrangeté, cette barrière mentale entre conviction totale et suspension d’incrédulité.

Ava est un robot. Elle en possède encore les tares. Une démarche saccadée qui choque le regard, à laquelle il faut ajouter des yeux presque mais si peu humanisés.

Ce qu’elle a pour elle, en revanche, c’est un magnétisme peu commun. Une attitude à desseins, dont elle maîtrise les moindres variations, les moindres nuances. Si son animation reste perfectible, avec une inertie difficile à masquer, son visage, quant à lui, possède un panel d’émotions à tomber. Sans oublier un joli minois qui met Caleb en émoi.

Un test de Turing somme toute très freudien. Le ça, le moi, et le surmoi. Le vrai cobaye n’est cependant pas celui qu’on croit.

Pour sa première réalisation, Alex Garland s’attaque donc à une pierre angulaire de la littérature de science-fiction, tout autant qu’elle l’est pour le cinéma d’anticipation : celle du rapport ambigu entre l’Homme et la Machine, entre filiation et servilité.

Une thématique à l’actualité brûlante, et d’une force sans équivoque à l’heure de l’avènement et de la toute-puissance des multinationales du numérique, de l’internet des objets et de la démocratisation de la domotique.

Du reste, le genre de prédilection d’Alex Garland qui, pour son galot d’essai, a voulu mettre l’accent sur moins d’originalité au profit d’un cadre narratif plus classique, moins audacieux mais plus maîtrisable.

C’est en soi sa grand force – le film reste tout à fait judicieux sur ce plan -, mais également sa grande faiblesse.

Car toute la problématique reste de savoir comment se démarquer, comment sortir du lot quand bien d’autres sont passés avant, et ont traité ce sujet de manière plus profonde et plus aboutie ?

À commencer par le plus connu d’entre tous : Blade Runner.

Une source d’influence dont Alex Garland ne réussit jamais vraiment à se départir, dont il éprouve les pires difficultés à s’éloigner pour se montrer pertinent de lui-même, et assumer à lui seul sa propre dimension et profondeur philosophiques.

Le poids de ses références se montre si présent que la sensation de « déjà-vu » n’est jamais bien loin. Un peu de Terminator par ci, un soupçon de Ghost in The Shell par là. Alex Garland connaît ses classiques sur le bout des doigts, mais a bien du mal à y apposer une quelconque vision un tant soit peu novatrice.

On est même allé jusqu’à se demander si Ex Machina n’avait pas assez mal digéré un épisode-culte de Batman : La Série Animée, His Silicon Soul, tant le doute envahissant Caleb à un moment-clé du film semble directement faire référence au doute introspectif du chevalier noir quant à sa réelle nature d’homme ou de machine.

En résulte un canevas d’anticipation somme toute très carré, clairement maitrisé, mais au final trop convenu pour emporter totalement l’adhésion.

Du moins sur ce plan.

Car Alex Garland est malin. Son film n’a pas les épaules métaphysiques suffisamment larges pour boxer dans la cour des Blade Runner et autres Paprika ? Qu’à cela ne tienne : ce cadre fantastique et de science-fiction sera la toile de fond de son récit plutôt que son moteur.

On guettait un énième film d’anticipation uniquement référentiel à la Looper. On l’a effectivement eu, mais on a également obtenu – et c’était bien plus inattendu – un drame social à taille humaine.

Les grandes œuvres de la SF mettent souvent l’accent sur les dérives et la perte de contrôle potentielles de l’Homme sur une Création devenant son égal voire le surpassant – en somme les travers d’un God Complexe mal digéré -. Ex Machina quant à lui se concentre principalement sur une thématique par trop souvent dépréciée sinon raillée, et pourtant tout aussi fondamentale et cruellement d’actualité : à savoir la main-mise de « l’homme blanc hétérosexuel » sur la marche du monde, et donc le questionnement fondamental en découlant quant à la place de la femme et autre exclus du moule – les LGBT pour ne pas les nommer – au sein de nos sociétés, l’image qui en est véhiculée, et par là même, leur rôle au jouer dans le futur de l’humanité.

Attention, ça va grincer : on a affaire à un discours des plus genrés.

Si le Gamergate a ébranlé il y a quelques mois la sphère vidéoludique, le petit monde du cinéma n’est guère épargné pour autant par un sexisme latent. Rares sont effet les personnages féminins placés au premier plan, à la psychologie réellement approfondie. Avant de nous taxer de misandrie, regardez un tant soit peu les films actuellement en haut de l’affiche, et comptez le nombre de femmes aux rôles véritablement intéressants, l’âme au corps non dénudé, sortant de l’éternel carcan d’êtres fragiles et/ou manipulateurs. C’est à faire peur.

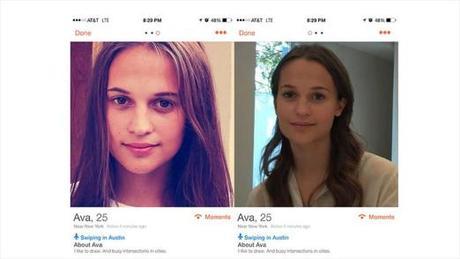

C’est donc une chance en soi, en héritant du vrai beau rôle d’Ava, qu’a su saisir Alicia Vikander.

Car le personnage d’Ava détonne et étonne.

Détonne on l’a vu dans le paysage culturel actuel, mais étonne également par son anti-manichéisme inusité. Tour-à-tour espiègle puis froide, séductrice puis fragile, forte puis émotive, vile et pure, Ava est vue par Caleb comme une princesse en détresse, aveugle quant à sa vraie nature.

Animal de laboratoire évoluant derrière des parois de verre et de miroirs, Ava reste pour Nathan sa création. Le fruit – non défendu – de son génie, sa fille organique. Sa chose, un brouillon parmi d’autres, fonctionnel au service de ses ambitions. Une créature produit de son ego et… de sa libido. Du reste, sans en nier la potentielle dangerosité, Nathan voit en Ava un être qu’il ne peut que maîtriser.

Caleb, de son côté, pense également avoir l’ascendant. Non par mégalomanie, sa fadeur appelant davantage un complexe d’infériorité mal dégrossi. Mais par intérêt et empathie. Ava le fascine, l’attire. Vingt-six ans et encore puceau, mais le sujet d’études reste néanmoins trop beau.

Ils la savent machine, la fantasment humaine. Une androïde, méprisée dans son corps et dans son être, simple expérimentation, objet de pulsions.

Nathan l’a conçue femme, Caleb la voit également comme telle. Mais Ava, somme de tout et de nous tous, n’est-elle pas, au fond, bien plus que ça ? Autre chose, potentiellement supérieure car au-dessus des normes, des castes, et des sexes. Différente, dans toute sa complexité, qui n’a d’égale que ce constat d’une confondante simplicité : pour s’élever et perdurer, l’Homme devra bien, une fois pour toute, accepter et tolérer ce qu’il a rejeté, au risque de se voir totalement dépassé.

Sous couvert d’un classicisme narratif et formel flagrant, Ex Machina délivre, sans crier gare, un propos engagé auquel on n’était préparé. En plaçant Ava au cœur de son récit, être fort et insoumis, Alex Garland envoie un signal fort à une profession en mal profond d’inspiration. Le néo-réalisateur met l’accent sur un personnage de son temps par-delà les genres, cherchant un sens et sa place dans un monde qui le rejette.

Après un Mad Max : Fury Road qui aura déchaîné les passions quant à son supposé ou avéré féminisme de fond, Ex Machina ne souffre lui d’aucune contestation : les femmes et les exclus représentent l’avenir et le salut de l’humanité, tant pis pour ceux qui s’escriment à rester aveuglés.

Une saillie et une charge, subtiles et fines, envers une profession et une société par trop misogynes.

Et quand un film se risque à prendre parti, frontalement ou en catimini, que le casting qui le porte est juste et investi -Alicia Vikander, littéralement habitée, mais aussi Oscar Isaac excellent comme de coutume, et un Domhnall Gleeson au diapason-, et que la mise en scène, bien que sage, reste de qualité, le verdict n’est pas bien compliqué : le visionnage est plus que conseillé.