Librement inspiré de : Vivien Roubaud, Galerie In Situ – Gri-Gri, Pascale Marthine Tayou, galerie VnH – Eric Sadin, La vie algorithmique, Editions L’Echappée, 2015 – Jean-Christophe Bailly, L’élargissement du poème, Détroits 2015 – Seung-Taek Lee et Simon Fujiwara, Presque Rien, galerie Marian Goodman – Aharon Gluska, Imagined Landscapes, Galerie Lazarev …

C’est une salle dont les parois ne protègent pas. Celui ou celle qui s’y avance devient la cible de forces embusquées. Une pluie de pieux en pagaille en jaillit et strie l’espace. Ils ne semblent pas figés, ne chutent pas non plus. Ils poursuivent leurs jets tendus, lentement, imperceptiblement. Ces pieux sont d’énormes crayons de couleurs, troncs bruts bien taillés, pointes affûtées. Cela ravive instantanément, presque épidermique, une image qui l’avait impressionné, dans une BD lue et relue lorsqu’il était enfant, il ne sait plus laquelle. Un homme y était enfermé dans une cage face au trône baroque d’un méchant. Celui-ci savoure une vengeance exorbitante et explique au captif à quelle torture il va être soumis: « je vais appuyer sur ce bouton et la cage sera traversée de part en part, en tous sens et lentement, de lances aiguisés qui te transperceront. » Variante automatisée du martyr de Saint-Sébastian. Le mécanisme infernal est déclenché et, on ne sait par quel miracle, il s’enraye, le prisonnier est épargné in extremis, les pointes meurtrières soudain pétrifiées contre sa peau, juste écorchée. Ici, les crayons de couleurs géants surgissent de la matière, plongent dans le vide, à la recherche de… Leurs mines effilées restent suspendues, inutiles. Que cherchent-ils à atteindre dans leur course immobile ? Qui manipule ces outils du dessin ? Sont-ils, à tête chercheuse, dirigés vers une feuille pour y tracer traits, hachures, coloriages, ou bien visent-ils directement le cœur, la peau, la chair, projettent-ils de dessiner à même l’organisme et l’être qui s’aventurerait dans la cage. Ou poursuivent-ils un être placé bien plus loin, encore hors d’atteinte, mais que les crayons dans leur élan projettent de percer. Mais, c’est pour lui, surtout, un miroir où le frappe l’impossibilité d’atteindre désormais ce qu’il veut toucher de ses traits, désir suspendu, perdu dans le vide.

Et plus loin, dans un réduit où règne la pénombre, il découvre d’autres objets, différents et pourtant de même nature. Ce sont, rangés sur des étagères, des constellations de points multicolores, en lévitation cosmique au-dessus de glaise craquelée, symbole de croûte terrestre ou de cuir humain marqué par les aléas de la vie. Ce sont des épingles vaudoues plantées dans la terre craquelée de l’intérieur d’un plat, cratère parcheminé représentant une vie particulière, le siège d’une personne précise. Ou encore plus loin, dans une sorte de grotte, les mêmes aiguilles, disséminées dans une vaste installation de globes aspergés de couleurs blanchâtres, éjaculats, sondent et hérissent des morceaux de tissu ou de laine, enroulés et noués sur des anses de vanneries abstraites, comme des pansements sur des doigts ou des coudes écorchés. Ces vanneries ressemblent à de petits animaux totems. Les tricots, à des étoffes fétiches. Petits objets votifs perdus dans une rocaille de calebasses, autant de messages secrets qui attendent leurs hypothétiques destinataires. Les aiguilles comme des antennes cherchant à capter des ondes. Autant de tentatives de reprendre contact avec des existences évoluant dans des dimensions différentes ou, au contraire, tableau de liaisons rompues, aiguilles désensibilisées attestant de vies qui se sont séparées et restent suspendues, en attente de nouvelles, de messages. En demande de soins.

C’est plutôt le signe d’un constat d’une rupture des communications intérieures, télépathiques, qu’il redoute. Non pas la preuve d’un contact avec un autre monde où évolueraient les âmes disparues, mais bien le contraire, une manière de tromper l’absence, de sonder les cicatrices attestant de la distance absconse s’instaurant entre les êtres jadis fusionnés, sans espoir. Une esthétique de l’abandon et de la substitution. Un exercice de piquage des zones sensibles anesthésiées, cherchant machinalement un reste de nerf à vif. Et, ensuite, banderilles décochées à tout hasard, quand parviennent des frissons, des semblants d’appels de l’au-delà, cherchant à capter d’autres ondes communicantes au sein de matières banales, élémentaires, qui auraient pris l’empreinte de l’air respiré par d’autres présences porteuses d’éventuelles affinités et ressemblances, renvoyant par similitude aux traces du temps partagé autrefois dans un même souffle. Un presque rien où s’accrocher, où respirer la mélancolie. Des émois de substitution, les cercles concentriques de l’éloignement. Les crayons suspendus dans le vide, les aiguilles plantées qui restent sans réponse, ce sont aussi ses doigts qui ouvrent, dardent et plongent dans les sexes et anus de jeunes prostituées « ressemblant à ». Allant et venant, ils jouent avec l’élasticité, la succion des lèvres et l’anneau musclé des sphincters, l’humidité soyeuse spongieuse des parois, coulissant dans le creux abyssal. Perforations pour du beurre, comme s’il n’y avait rien dans le trou. Pourtant, cela procure un plaisir fascinant, une excitation hypnotique très dense, mais sans jamais toucher la sensation d’une rencontre providentielle, d’une coïncidence charnelle puissante et dérobée à la fois. Ses doigts affairés sont comme les crayons qui traversent l’écran, branlant le rien et se figent, déroutés, s’engouffrant alors dans la bouche, la sienne, celles des filles.

Ce piquage d’aiguilles vaudoues, c’est aussi ce à quoi il lui semble s’adonner quand, accroupi ou couché dans l’herbe du jardin, rampant à l’abri des buis ou dissimulé derrière un tronc, il se concentre sur l’affairement d’un couple de bergeronnettes printanières, dans le périmètre de soixante mètres autour de leur nid, caché dans la vigne vierge. Il grave en lui, mentalement, les trajets, les stations, les oscillations, les cris rituels, à quel moment du jour, selon quelles répétitions, quels parcours et détours avant de s’engouffrer dans le nid, le bec rempli d’insectes. Tous ces trajets, dans les airs ou sur le gravier arpenté furtivement, dont il cherche à saisir une vue d’ensemble, comme le dessin d’un désir, d’un filet désirant lancé dans le vide mental pour faire revenir, advenir une présence cachée. L’appâter. Protéger un vécu qui s’estompe. Ou, du moins, essayer une voyance qui permettrait d’apercevoir, au loin, dans le vide, des résurgences d’un transport amoureux, des souvenirs vivaces continuant leur vie indépendante sur des orbites imaginaires et qui, peut-être un jour, reviendrait coïncider avec son présent, sa chair. Mais aussi tous les gestes qu’il effectue et répète dans le jardin, par exemple cultivant d’année en année ses plantes de rhubarbe, les visitant, les contemplant puis, un jour de vacance ensoleillé, récoltant les tiges aux larges feuilles. La lame au plus près de la terre. Puis la main et le canif qui décollent l’éventail pachydermique pour conserver la partie comestible, les bâtons qu’il rassemble en fagot dans l’herbe puis qu’il transporte à la cuisine. Les passer à l’eau puis l’extraction patiente des filaments, le jus astringent sur ses doigts, le tronçonnage, la cuisson lente, au sucre de canne. En parallèle, la préparation de la pâte, le mélange et malaxage des ingrédients hétérogènes jusqu’à une boule élastique, homogène, souple et érotique, la mise au repos puis l’aplatissement sous le rouleau fariné, le placement dans la forme, le piquage à la fourchette (cela lui rappelant le plat à l’intérieur de glaise garnie d’aiguilles). Autant de gestes de soin effectués avec concentration, soin à lui-même, aux choses et aux présents du jardin, de la nature, aux âmes, aux riens, au néant, gestes qui invoquent, rappellent, convoquent. Signes adressés à l’absente, douceur des mouvements décochés gratuitement, la mélancolie du faire exhalée discrètement comme on parle à l’oreille d’un fantôme, les saveurs que ses actions font jaillir et éloignent pour aller flatter d’autres palais et narines, depuis l’âpreté fruitée de la rhubarbe crue s’adoucissant et se confondant dans l’odeur de la pâte au four. (Enfants, ils jouaient à la survie et s’entraînaient à mordre dans la rhubarbe crue, s’exerçant à savourer, avaler en grimaçant le moins possible.) Tout ce travail presque somnambule le replace virtuellement dans la dramaturgie de l’artiste réalisant une rocaille de calebasses où il essaime ses petits objets vivants mais léthargiques, votifs. Ce qui tisse, en rappel, les sensations accumulées, soigneusement conservées, de pénétrer l’intériorité organique de l’autre à distance, en parasite chimérique et réveille, quand se reproduit mentalement l’éloignement, le chagrin de la sortie, retour dans un monde où les corps réintègrent leur étanchéité distincte et leur objectivité scientifique.

« Jusque-là, malgré des expériences éparses, le « monde sous-cutané » relevait de l’inconnu ou de la plus familière étrangeté, signalant dans son épaisseur mystérieuse et défendue la distance irréductible qui devait être maintenue avec soi, dont seul Dieu détenait une connaissance intégrale. Sa propre morphologie attestait de l’énigme imposée par la structure réglée mais en large partie impénétrable du réel. » (E. Sadin, p.87) Face au corps qu’il dénudait et caressait, à la manière d’un acupuncteur ou d’un attoucheur magnétique, l’enjeu était que le « monde sous-cutané » – celui, particulier, qu’il tente d’englober et d’intégrer à la fois mais, de manière universelle, tout monde sous-cutané, y compris le sien – redevienne, irradiant, un mystère complet, une énigme totale. Pour réinventer, imaginer autre chose, une mécanique poétique, d’autres corporéités libérant de toutes les enveloppes assignées, assignantes. Cette irradiation est la source dans laquelle il a un besoin irrépressible de plonger le visage, espérant un recommencement possible, une recomposition favorable sous l’étoile d’une chance qu’il n’aurait pas eue jusqu’ici. Le goût insensé d’un nouveau départ, imminent, qui participe de l’excitation résignée du joueur quand il mise son bulletin du Lotto. L’irréductible de ce que fabriquent les corps en interaction, qui se cherchent ou s’instrumentalisent mutuellement pour atteindre quelque chose à travers eux-mêmes, leurs organes, leurs physiologies mélangées en une organologie innovante, en pleine gestation. Une entité issue de leurs échanges et qui, partiellement, leur échappe. Le corps de l’autre, et le sien pour l’autre, en certains instants, relevant d’assemblage d’outils singuliers, incompréhensibles que l’on manipule, explore, pour forger des possibles, gagner d’autres dimensions, incarner d’autres matières. Inventer leur usage. Comme quand, débusquant une pierre patinée dont la forme intrigue, on la tourne en tous sens pour en deviner son usage préhistorique, aux sources de l’invention.

Quelque chose de ces énergies-là le traverse désormais sans s’arrêter, sans plus le nourrir, déferle, ruisselle, comme l’eau entre les doigts. Il est dans cet écoulement, il en fait partie, écoulement vers le rien, machines et éblouissements solitaires, éphémères, éclairs magnifiques à fleur de peau et qu’il observe pourtant de loin. Craignant toujours que ça tarisse. Mais cela, cette avidité à saisir ces manifestations électriques, erratiques, imprévisibles qui illuminent l’obscurité, consistant toujours en un courant qu’il poursuit de manière singulière, une dérive individualisante, le système nerveux externalisé d’une subjectivité propre. Fragile et dérisoire et pourtant, aussi bien, le mince réseau d’un ressenti qui lui procure une ligne de résistance, tordue et ténue, certes, mais indispensable, au régime numérique de plus en plus envahissant. Entre les mains de tout le monde ; il ne croise plus d’individus qui ne soient connectés, pourvus de réalité augmentée. Il n’y a plus de relation qui n’ait son pendant, prolongation ou ombre virtuelle, sur les réseaux sociaux par exemple. Plus de technologie qui n’introduise du robot dans ses actions, ne transforme une part de son être biologique en chair d’automate, ça s’immisce de partout. Et cela exige un effort quasi inhumain pour produire la preuve de l’invasion aliénante et s’en défendre. Au risque d’être accusé de paranoïa. « Les technologies numériques ne déterminent pas seulement le quotidien, jusqu’au « style de vie » même, mais ordonnent le cadre de la perception et de l’action humaine via les objets et les systèmes élaborés par le techno-pouvoir. (…) Le techno-pouvoir ne représente pas une instance qui déciderait de la politique intérieure ou extérieure d’une nation, qui gérerait des budgets publics, ou qui se soucierait de la meilleure préservation de la société et des conditions de vie. il est composé d’une foultitude d’acteurs épars, qui agissent toujours plus profondément sur le cours des existences et des choses, produisant des effets de gouvernementalité. (…) Nébuleuse globalisée et hétérogène qui malgré la paradoxale discrétion – quasi paranoïaque – qui la caractérise, est dotée de « visages » et affublée de noms : Google, Microsoft, IBM, Oracle, Apple, Amazon, Facebook, Twitter, Netflix, Alibaba, Baidu, Samsung… Soit les industries des architectures réseaux, des logiciels, de la téléphonie, de l’indexation des données, de la diffusion des productions culturelles, des plateformes relationnelles, qui structurent massivement le fonctionnement des sociétés et accompagnent le quotidien de milliards d’individus. » (E. Sadin p. 199) Contre cela, la fusion crue de corps, le sien et un autre, qui se retrouvent et pénètrent de manière improbable, inattendue, apporte l’impression sauvage, momentanée, désespérée, d’échapper au quadrillage neuronal de la vie algorithmique.

Et jouir de sa ténue et tordue ligne de résistance au cancer du capitalisme cognitif que propage le numérique, la sentir qui prend vigueur par mimétisme, c’est ce qu’il éprouve aussi, en s’abandonnant à la contemplation de drôles de machines, irrationnelles, sophistiquées et désossées, sans utilité apparente. Au début, sans comprendre quoi que ce soit, hébété, mais content d’être là, d’avoir quelque chose à regarder, à peine entré dans la galerie, sur le sol du hall. Puis, de plus en plus excité, en empathie. Ainsi, quand se met à bouger à terre une bestiole technologique, entre cafard kafkaïen et locomotive apocalyptique, dont le moteur décarcassé est externalisé, délocalisé, en train de muter en insecte géant incrusté au plafond. Et la chose se met à tourner en rond, par secousses, saccades, courbe presque carrée. Tourner en rond contrarié, c’est ce que lui-même fait depuis des années, sans laisser de traces hormis pour lui-même, graphomane traîné dans son jus. Et voir soudain des automates qui échappent à leur condition de machine servile et s’emparent de ce mouvement rotatif perpétuel, ça le fascine. La chose se déplace en libérant des jets d’encre et, confinée dans un territoire déterminé par la longueur des câbles qui la relie à son cerveau, elle trace et creuse les contours épais, quadrillés, brodés, striés d’un gouffre infini. Un œil vide cerné de treillis réticulaire. Puis, de longues minutes léthargiques. Plus rien ne se passe. Le mécanisme semble avoir rendu l’âme. Mais contre toute attente, ça redémarre, cahin-caha, puis avec zèle chaotique. Et sans cesse des lignes d’encre sont ajoutées comme ferait un oiseau faufilant de nouvelles brindilles entre celles constituant déjà son nid. « HP deskjet, ordinateur, wifi, roulement à billes, ressort, deux-cent-vingt volts ». Et, au centre, darde le précipice, dévorant. Comme, en quelque sorte, dans les peintures du duo iranien Peyback où la prolifération bactérienne s’articule autour de trous noirs, de soleils d’encre, d’azurs insolents, insondables. Quelque chose de très lointain qui évoque la naissance de mondes pullulant, le nôtre n’étant, du coup, qu’une infime unité singulière parmi ces nuées plurielles, un possible parmi des millions d’autres. Face à ces jungles picturales où son œil ne se pose nulle part mais se laisse embarquer dans un tournis nauséeux, il appréhende le souvenir de quelque chose de fort, relatif au sentiment amoureux, lui rivant aux tripes la conviction d’être « passé à côté de ». De cela, qui ne se peut dire, il ne lui en resterait qu’un grouillement atrophié, en attente de nouveaux départs, vivant sans cesse, bien que désormais esseulé, dans la contemplation scrutatrice du visage et du regard de l’amante tels qu’imprimés en lui sous leurs formes changeantes et multiples et d’où ils tirent les indices de sa propre existence, se livrant continuellement, dans le vide, à « cette passion herméneutique qui nous vient aussitôt qu’il est sérieusement question d’interroger cette altérité qui est là devant nous, en écart avec elle-même et sans fin se dérobant ». Exercice par lequel il entretient, bien au-delà de la séparation, l’amour même. « L’amour est le nom de cette passion herméneutique, et ce que scrute l’amant dans le visage et le corps de l’autre, c’est bien sûr ce qui le distingue comme écart entre tous les écarts qui font la multiplicité des êtres, mais ce sont aussi, et dans une inquiétude bouleversée, les moindres signes et les moindres mouvements par lesquels, en cet écart qui lui est propre, l’autre s’écarte de lui-même ou de ce qui lui a été assigné comme place par l’attention qui lui est portée. Or l’autre est inassignable, et de cette beauté ou de ce danger, le regard est le signe éperdu. Telle est l’aporie du regard aux yeux de qui le voit : ce qui signe le distinct et la singularité plus qu’aucun autre trait est en même temps le signe même de l’inassignable, le signe ouvert d’un départ toujours possible et toujours déjà engagé. » (Jean-Christophe Bailly, « L’élargissement du poème », p.161) Si, au sein de l’absence et du manque qui s’installent en piliers du quotidien, il demeure dans l’examen quasi astrologique des différentes versions du visage aimé déposées en lui, lors des étreintes spirituelles ou charnelles, il se demande quelques fois, avec le temps, dans quelle mesure ce qu’il contemple reste fidèle à l’originale. N’a-t-il pas plutôt affaire à une reconstruction constante, approximative et inventive, du visage aimé, à la manière d’un mouvement perpétuel et dérivant ? Il songe à ce travail d’artiste, Aharon Gluska, dont il avait pris les grands tableaux pour des photos réalistes, en noir et blanc, des grands espaces désertiques (Imagined Landscapes). Or, il n’en était rien, ces représentations résultent de procédés complexes et bricolés, de toiles immergées dans des pigments qui se mélangent, se dégradent, se fixent arbitrairement, géologiquement. Le travail du peintre-sculpteur est d’inscrire, graver, dans cette matière devenue presque minérale, l’apparence des étendues arides qui se sont imprimées en lui, d’y révéler une réalité photographique des images intérieures de ces déserts incorporés. Et, il avait été tiraillé par de subtils parallélismes entre ces paysages et ceux parmi lesquels sa mémoire sentimentale erre, constitués des pigments recomposés, transformés en matériau brut de peinture, des visages de l’amante, sans cesse décomposés par l’oubli et réinventés par la mémoire et l’interprétation du passé. Chaque recomposition prenant place sur les murs d’une chambre muséale, au profond de son imaginaire. Ce qu’il éprouve chaque fois qu’il parcourt intensément cette galerie de portraits, dans cette conjonction d’images, est bien un sentiment d’errance, sur le tracé lointain des affinités de plus en plus diaphanes et intangibles, dans d’autres temporalités. « Contempler un portrait, que ce soit dans un musée ou pour une raison sentimentale, c’est d’abord se retrouver en plein dans une expérience de seuil, c’est être dans une sorte de ralenti de la liminalité. » (J.C. Bailly, p.162) Touchant à cet endroit précis, déjà éprouvé face à des portraits tangibles – mais ici de manière encore plus troublante s’agissant de portraits secrétés en lui-même, copies de l’originale générées en grande série par son cerveau et les innombrables cellules de la mémoire réparties sur toute la surface de son corps -, où tous les portraits « sont chaque fois celui d’une personne, c’est-à-dire bien sûr d’un individu singulier mais aussi et tout autant celui d’une personne grammaticale générique qui n’est ni un simple je, ni un tu, ni non plus un il (ou elle), mais une puissance rétractée qui erre entre ses pronoms. Il me semble que tous autant que nous sommes, nous appartenons à cette puissante errante. » (J.C. Bailly, p.163)

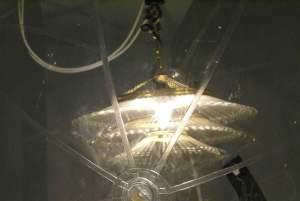

Et c’est bien porté par cette force d’errance qu’il continue sa découverte de ce que présente la galerie et avance alors dans les remises sombres du bricoleur à l’origine de cet agencement surprenant (imprimante éclatée tatouant au sol l’armature du gouffre), cave où luisent des sphères autonomes, de tailles diverses, semblables à ces bulles de savon que l’on souffle en trempant un anneau dans l’eau savonnée, mais en taille géante. Et désactivées. Bulles, aussi, qui évoquent ces univers clos, limités, où il est possible de cultiver, à l’abri des influences délétères, les cellules souches d’un autre monde ou de préserver, dans une atmosphère artificiellement entretenue, des vestiges de civilisations imaginaires qui, sans cela, dépériraient, disparaîtraient, nous faisant perdre le lien avec certains composants de nos origines rêvées. Hangar de montgolfières translucides attendant que le plafond s’ouvre pour s’élancer dans le ciel et se diluer dans la lumière. Les sphères fragiles et brillantes flottent ainsi à l’intersection de l’espoir et du deuil, de la perte et de l’invention, de l’échouage et de l’envol, luisances mélancoliques. À l’intérieur des globes sont suspendus des luminaires, des lustres, des loupiotes garnies de verroteries. Des objets de brocantes qui renvoient au passé, à ces objets qui véhiculent des vécus cryptés, qui ont capté le pathos quotidien de gens qui ont pris plaisir en leur compagnie (en identifiant leur âme au design de ces objets de leur décor), mais ne sont aujourd’hui rien d’autre qu’une patine sentimentale. Telle quelle, c’est une esthétique de loupiotes tremblantes, aperçues dans la nuit, impossibles à localiser sur terre, sur mer ou dans les airs, qui se confondent avec l’apparition aléatoire d’étoiles de berger ou la ponctuation d’un phare essoufflé. Elles sont là isolées, mises sous vide par un collectionneur de ces lueurs qui laissent croire, à tort ou à raison, qu’il existe d’autres vies à explorer dans l’univers, quelque part, dans des temps révolus mais à nouveau accessibles, ou dans d’autres espaces-temps que la vie humaine n’a pas encore atteints. Mais ces lucioles de l’artisanat sont en pannes, immobiles, comme embaumées. Il avance donc interloqué dans cette ambiance très tristement paisible d’énormes larmes suspendues où dorment des lustres électriques, quand, soudain, sa présence perturbe le repos et déclenche des mouvements anarchiques. Dans leur bulle, les vieux lustres se mettent à s’agiter – ainsi quand, jadis suspendus à leur plafond usuel, pouvait sévir un tremblement de terre, ou les secousses d’explosions guerrières -, tournent en tous sens, rentrent en transe centrifuge. À tour de rôle, à l’unisson, se répondant de sphère en sphère, à la manière de personnages de carnaval agitant leurs attirails symboliques. Son préféré étant celui dont les rangées de pendeloques ressemblent à une robe d’apparat, brillante, révélant ses volants successifs dans la rotation exaltée. Évoquant ce point de fuite fixé en général sans résultat quand la jupe d’une danseuse tournoyante s’envole comme une corolle horizontale et que voir ce qu’il y a en dessous relève de l’inimaginable (tout en étant au fait de l’anatomie sexuelle et en principe à l’abri de toute surprise). Danse de Saint-Guy qui rebat les cartes. Les sources de lumières deviennent alors complètement vagues et floues comme lorsque l’on contemple, à l’instant de basculer dans le sommeil, les feux d’un candélabre, brouillés, globuleux à travers les paupières presque fermées, les cils humectés de fluide lacrymal. Lumières essorées. Évocation approximative d’ovnis. Il y a quatre sphères, mais cela lui fait l’effet d’un panorama céleste sans fin, elles se réfléchissent l’une l’autre, l’une en l’autre. Mise sous verre nostalgique de métaphores d’orgasmes circonstanciés, pas n’importe lesquels, pas un orgasme parmi d’autres, mais tel et tel, qui auraient une histoire particulière, auraient capté la vérité inappropriable de moments exceptionnels. Bruits de moteurs, transmissions robotiques et une sorte de grésillement aérien, comme le passage de comètes gazeuses, complètent le climat de survie artificielle de tout ce que l’amour laisse entrevoir sans en offrir la propriété, la saisir concrète. « Le son cristallin des pampilles amplifié dans sa caisse de résonance double l’expérience visuelle d’une contemplation sonore » (feuillet de la galerie). Cela le renvoie au premier crépuscule dans un village de montagne, où il s’était isolé pour écrire. De tous les versants, l’arrivée du repos déclenchait des appels, des éclats de rire, des conversations de commensaux, des impacts de balles sur les frontons, l’apparition de points lumineux depuis les vallées jusqu’aux sommets, en des zones où il n’avait pas imaginé l’existence d’habitations, et tous ces événements semblaient fonctionner en échos des uns des autres et l’attirait dans son filet de correspondances magnétiques. Toutes les choses, les animaux, les habitants participaient à une sorte d’immense yodle cosmique, sans s’en rendre compte. Il lui avait semblé se retrouver dans une atmosphère extralucide, baigner dans des brises cristallines propices à la télépathie et disposer d’une sorte de « fenêtre de tir » à pensées lui permettant de placer ses messages les plus intimes, informulables, en plein cœur lointain de son amante (en principe hors d’atteinte, la région étant privée de « réseau »). « Gonflable, contrepoids, transmission scooter électrique, lustre à pampilles, collecteur tournant, chaîne de moto, vingt-quatre volts. »

Il circule entre les gonflables transparents. Sous vide, les lustres accomplissent leurs numéros de cirque, valsent et caracolent, puis retournent provisoirement à leur inertie, selon une logique sérielle déterminée. Ça s’éteint, ça redémarre. Toujours au même point. Séquences identiques. Il n’y a pas de fin établie, envisageable, sauf si survenait un accident, une panne. Vase clos. L’exaltation du début – il va se passer quelques chose de fabuleux -, se tasse un peu. Le merveilleux redevient imminent chaque fois que les objets s’agitent et décollent, mais il n’y a plus de surprise radicale dans leurs parades foutraques et répétitives. Juste des rémanences bégayantes qu’il contemple de loin. C’est un merveilleux simulé, observé de loin via un dispositif poétique machinique représentant ce que l’artiste avait en tête, et qui accentue la mélancolie de n’y être rattaché que par de fragiles et tortueux filaments. À l’instar des empreintes de ses rencontres amoureuses qui s’éventent, s’émoussent.

S’émousser ne signifie pas disparaître, mais se transformer infiniment lentement, se diluer parmi d’autres choses, par affinité de texture, empruntant d’autres apparences. Si les portraits collectionnés de l’amante s’estompent, deviennent par exemple juste des champs colorés, abstraits, ils n’en gardent pas moins leur force sentimentale et voluptueuse. S’il n’y pense quelques fois que sous la forme d’un vaste champ couleur chair, voile veloutée teintée ici ou là de subtiles zones incarnates qui semblent bouger, se déplacer, palpiter, c’est à la manière de la surface lunaire observée depuis la terre, et de ces reliefs et cratères qui ont toujours inspiré à l’homme des représentations poétiques de géographies vierges, à l’image de ses astres intimes. Ce que restituent assez bien les plans très rapprochés peints avec des produits cosmétiques que Simon Fujiwara réalise, lui, pour figurer la part insondable du visage. Un horizon indistinct. Marbrures poudreuses. Il déconcerte en révélant cette consistance nuageuse, impersonnelle, à même le masque du pouvoir (la chancelière allemande). Ce qui le reliait aux visages dont il entretient et explore les portraits évolutifs, avec le temps, inévitablement, à la fois devient excessivement ténu, certains jours semblant même dérisoire, presque rien, mais ce rien, ce filament concentre toute la force originale, indestructible, du lien initial, il est habité d’une survie plastique prodigieuse, se recyclant sans cesse sous d’autres formes. Bernard Lahire explique que, lorsque le religieux se transforme en équivalents séculiers, il ne disparaît pas pour autant du social, il continue sa destinée religieuse sous d’autres formes, camouflés en quelque sorte.

La dalle de marbre, posée à terre, cassée, séparée en deux, se confondait presque avec le sol, granularités du béton et du marbre confondues. Juste un relief qui pouvait être un trompe-l’œil. Il n’y vit rien, sinon une surface brillante qui captait les reflets des lampes, des fenêtres, l’ombre des visiteurs. Une surface neutre, brisée, réfléchissant la vie liminale. Ce n’est qu’en s’accroupissant, qu’il vit ce qu’il n’avait pas vu, l’eau maintenue par magie sur toute la surface de la dalle, tenue à distance du bord de quelques centimètres. Fine vague pétrifiée. Un coffrage de transparence sur le marbre. Une présence imperceptible qui impose une forme au liquide, l’empêche de se répandre, rend visible le fil qui subsiste malgré tout, entre le présent et les fulgurances passées. C’est le même liquide léthargique qui envahit ses yeux quand, de manière incompréhensible, à l’instant de l’endormissement, certaines images resurgissent et semblent lui proposer leurs lumières dans un espace-temps préservé, où rien n’a changé, où les illuminations de l’émoi restent intactes, prises dans une cataracte lisse d’une eau translucide, sphérique et gelée. Regarder ces lumières les yeux brouillés en se gardant bien d’y toucher, au risque d’électrocution. (Pierre Hemptinne)