Comme les Grecs dans leur immense majorité, les Français sont pour la construction européenne, mais ils la veulent tout autre.

Pourquoi les Français suivent-ils les épisodes successifs de la «crise grecque» avec une telle passion, comme si leur propre sort en dépendait ? Mais c’est qu’il en dépend. Chacun d’entre nous a ses raisons personnelles, professionnelles, intellectuelles. Mais le fond est politique : c’est l’actualité de la politique, sa résistance à la «gouvernance», sa capacité de reconquérir la place qu’elle doit occuper dans une société d’hommes libres.

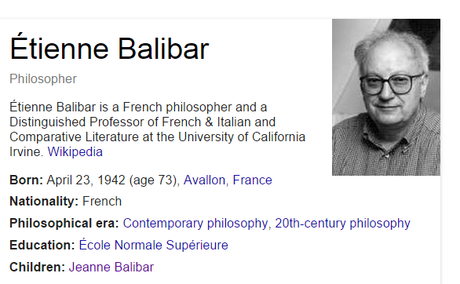

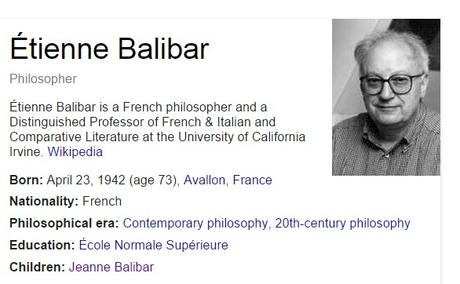

Un article lumineux d'Etienne Balibar

Voilà cinq hypothèses, que je crois partageables, mais dont je suis seul responsable.

Voilà cinq hypothèses, que je crois partageables, mais dont je suis seul responsable.

La première c’est que les citoyens français (et d’autres) ont suivi avec passion le combat intelligent, obstiné, courageux, d’un gouvernement et de ses dirigeants, décidés à respecter le mandat dont ils avaient été investis. Nous avons progressivement compris que l’objectif des «institutions» et de la «grande coalition» qui gouverne en ce moment l’Europe n’était ni de sortir la Grèce de la catastrophe dans laquelle l’ont plongée les «plans d’aide», ni de l’aider à réformer ses structures «corrompues» mais de les acculer à une renonciation humiliante, pour que l’exemple ne fasse pas tache d’huile. A l’occasion du référendum, ils ont aussi compris que les informations diffusées par Bruxelles, par l’Eurogroupe, etc. et majoritairement relayées par notre presse, étaient biaisées. Il y avait des alternatives !

La seconde, c’est qu’ils sont en train de prendre la mesure du problème de réactivation de la démocratie, dont dépend la légitimité des pouvoirs qui nous représentent dans chaque pays et en Europe. Les Grecs donnent un exemple et ils posent un problème, auquel, bien sûr, ils ne peuvent pas apporter de solution seuls. L’argument martelé depuis des semaines : «La volonté populaire d’une nation ne peut prévaloir contre les traités», est devenu : «Elle ne peut prévaloir contre la volonté de 18 autres nations.» C’est vrai. Encore faudrait-il que celles-ci soient consultées, dans les formes actives qui viennent d’être mises en œuvre par Tsípras et son gouvernement. Le niveau d’exigence démocratique est en train de monter en Europe.

La troisième, c’est que les Grecs incarnent une vraie modalité de gauche dans l’opposition à l’orientation dominante de la construction européenne. Ils font voler en éclats le stéréotype du «populisme» (ou des «extrémismes», qui seraient confondus dans une même démagogie et une même hostilité de principe à la construction européenne). Tsípras est pro-européen et contre la politique de la finance. Nous n’avons pas cela en France, où la contestation se porte plutôt vers le Front national. Cela nous intéresse et nous interpelle.

D’où la troisième raison : quelle politique de gauche aujourd’hui ? Quel discours, quelles pratiques militantes, quels objectifs pour une gauche digne de ce nom au XXIe siècle ? En France, nous vivons un moment dépressif, entre une gauche ralliée au libéralisme dominant, oublieuse de tous ses engagements, et une «gauche de la gauche» divisée, souvent bavarde ou hésitante. Nous regardons vers Syriza, ou vers Podemos, pour chercher des inspirations, mais il vaudrait mieux parler d’émulation, car il n’y a pas de modèle traductible à l’identique.

Quatrième raison : la résistance de Syriza aux diktats meurtriers de la troïka, la lutte qu’elle va devoir maintenant livrer (car le référendum ne résout rien, il ne fait que déplacer quelques cartes et aiguiser les enjeux), prouve que l’économie comporte des choix. Elle est elle-même une politique. La très grande majorité des économistes (y compris au FMI) sait qu’il faut restructurer la dette, et sortir de l’austérité. Mais la grande question est le développement concerté et solidaire des sociétés du continent. Syriza pose ce problème avec force. Dans une France glissant vers le déclin et l’injustice, cette question résonne avec force.

Enfin, et ce n’est pas le moindre, Tsípras avec, son gouvernement et son peuple, ont dit clairement que leur objectif n’est pas la fin de l’Europe (vers laquelle nous précipitent au contraire le dogmatisme et l’obstination de nos «dirigeants» actuels), mais sa refondation sur des bases nouvelles. Le «moment constituant» dont ont parlé certains d’entre nous depuis le début de la crise, est bel et bien là, devant nous. Il n’a de chance de se matérialiser cependant que si l’opinion publique, sur tout le continent, change assez, et assez vite, pour éviter d’abord le Grexit (l’expulsion d’une nation hors de la communauté) et pour poser ensuite la question : quelle Europe ? Pour qui ? Par quels moyens ? Comme les Grecs dans leur immense majorité, nous sommes pour la construction européenne, mais nous la voulons tout autre. Nous savons que c’est une chance à ne pas manquer. Merci Aléxis Tsípras de nous la donner.

Etienne BALIBAR Philosophe

N.D.L.R

On ne saurait mieux l'écrire !