David Robert Mitchell, 2014 (États-Unis)

HORREUR GÉOGRAPHIQUE

A la hantise sanitaire qui ressort comme interprétation privilégiée (plutôt anachronique toutefois : le temps de la grande frayeur suscitée par le SIDA est dépassé), ou à celle de l’enfance (que l’on préfère) qui touchent trop tôt ces jeunes gens (l’acte sexuel devenant le monstre sur le seuil 1), on substituera d’autres thèmes, d’autres contaminations qui trouveront quelque justification dans le théâtre urbain où les protagonistes agissent. L’idée de départ de ce second film de David Robert Mitchell (après La légende des soirées pyjamas en 2010), c’est un mal qui se transmet sexuellement : le dernier atteint est le seul à voir un spectre qui tôt ou tard, jamais las, n’importe où, le rattrapera et, si possible avec viol et mutilations multiples, le tuera. Contrairement à ce que l’on pourrait croire avec un film qui porte sur la jeunesse des années 2000, l’histoire écarte les téléphones, les ordinateurs et l’internet des échanges (rien qui ressemble par exemple à Kaïro de Kurosawa, 2001). Le seul réseau social ici est bien réel (une liseuse en forme de miroir de poche sur laquelle une des filles lit L’idiot sera d’ailleurs la seule référence technophile -et littéraire- que l’on remarquera 2).

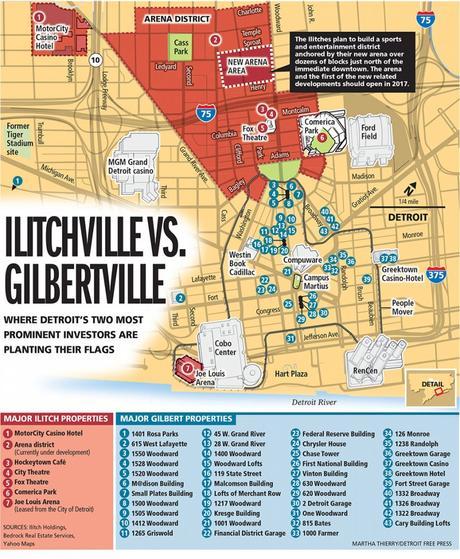

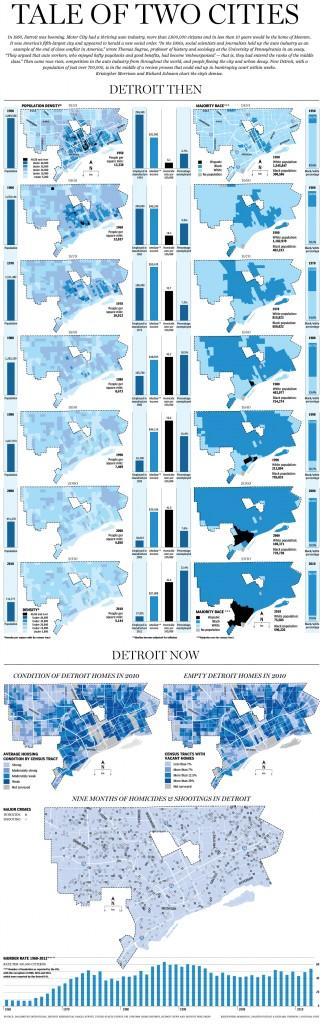

Pourtant, le scénariste et réalisateur reste tout de même dans une certaine actualité puisqu’en choisissant Détroit comme décor (lui vient de Clawson dans la banlieue nord de la ville), il fait de Motor City le catalyseur de toutes les contaminations possibles d’une réalité socio-économique : par les différentes allées et venues effectuées des quartiers bourgeois et préservés de la crise (au moins en apparence) vers ces enfilades de pavillons fantômes 3, il n’est pas difficile de penser à la contamination par la misère dans un premier temps et à celle opérée ensuite (grâce à l’emprise nouvelle d’un ou deux milliardaires) par la reprise économique. La lente mais sûre ruine immobilière a traduit morphologiquement toute la décrépitude économique d’une métropole en crise depuis des décennies et qui a finalement été déclarée en faillite en 2013. Les maisons abandonnées aux façades inquiétantes, parfois même éventrées depuis le temps, ont-elles appartenu à ces spectres terrifiants qui dans le film cheminent solitaires et lents vers leurs victimes ? Qui sont ces ombres tant redoutées par Jay (Maika Monroe) et ses amis ? Des chômeurs, des endettées, des nécessiteux délaissés 4 ? Ces quartiers que certains citoyens aujourd’hui ne veulent plus voir et qu’ils démontent maison après maison, planche par planche sont à la marge. Une des filles dans It follows évoque même l’idée d’une frontière établie entre les quartiers bourgeois et les banlieues pauvres, entre le centre-ville et la périphérie, le centre commercial indiquant la limite que ses parents, petite, lui interdisait de franchir (« Je me disais que c’était vraiment dégueulasse et tordu »). Centre-ville progressivement racheté depuis les années 2010, non pas par Dick Jones, le PDG d’OCP (dans le Robocop de Verhoeven en 1987), mais par Dan Gilbert, homme d’affaires désormais propriétaire de soixante-dix bâtiments qui tous, bureaux de quelques étages ou gratte-ciel (comme le One Detroit Center, le Qube ou le Compuware Building), sont situés en plein quartier d’affaires 5. On parle par conséquent volontiers de contamination car, downtown, les « blocs » de rue sont rachetés les uns après les autres, par Dan Gilbert ou Mike Ilitch (autre businessman qui investit de façon massive dans l’immobilier 6) et, à l’extérieur, les pavillons de banlieue (« detached single family house ») sont eux aussi la proie d’agences immobilières européennes qui ont fini par flairer le filon et proposent désormais des maisons individuelles à des sommes dérisoires (dont peut-être celle du vieux Walt Kowalski s’il s’est décidé à passer le pas, voir Gran Torino d’Eastwood, 2008). Le territoire anciennement industriel était gangrené par une terrible maladie, le voilà à présent en voie de rémission ; à moins qu’un autre mal plus secret, plus pernicieux, ne s’en empare, quartier par quartier, cellule après cellule, contagieuses spéculations, insidieuses mutations, reconversion tertiaire pour cadres enrichis par des start-ups spécialisées dans l’innovation et la communication (« downtown Detroit feels very much like a Silicon Valley corporate campus transposed onto the body of an old city » 7)… Entre crise destructrice et lente reprise des activités (en 2015 la ville est officiellement sortie de sa faillite), Détroit la moribonde, Détroit la lazaréenne (Detroit vs everybody) en appelle alors au fantastique cinématographique : ne seyait-elle déjà pas à d’autres morts-vivants en 2013 (Only lovers left alive, Jarmush) ? Spectres et vampires circulent dans ses rues et, puisqu’ils sont à la mode et de toutes les métaphores, surprenons-nous de ne pas y avoir encore croisé de zombies.

La carte faisant apparaître le spectre de la criminalité galopante est interactive sur le site www.detroitnews.com.

Par différents mouvements, la caméra de David Robert Mitchell réalise des figures ellipsoïdales et circulaires et, même en extérieur, enferme les personnages suivis, traqués, devenus hyper vigilants, dans des espaces bouclés. Même en un plan fixe, la scène dans laquelle l’héroïne se baigne dans une piscine ronde en extérieur, et de laquelle, consciemment épiée par deux adolescents derrière une haie, elle se montre soudain très attentive à ce qui l’entoure, reste sur ce schéma de l’enfermement particulièrement emblématique. It follows travaille sur l’oppression de ses personnages et celle a fortiori de ses spectateurs. Lors des panoramiques à 360° qui nous font partout craindre l’apparition d’un spectre (apparition presque forcée par le regard, à l’instar du cadavre révélé dans Blow up d’Antonioni, 1966), le réalisateur nous place dans une situation de surveillance aiguë et par conséquent d’insécurité. L’envie est forte alors de lier ces éléments au contexte métropolitain de Détroit. La crise économique et sociale a eu des conséquences sur la criminalité qui n’a cessé de grandir et donc sur l’insécurité qui a crû avec elle (carte ci-dessus). Dan Gilbert (encore lui) qui pèse depuis plusieurs années de tout son poids pour changer la ville, sa viabilité économique (du point de vue du fortuné) et son image, a aussi repensé la sécurité urbaine en terme de restructuration de l’espace d’une part (création de places sur le modèle européen par exemple) et de vidéosurveillance et d’agents de sécurité d’autre part 8. Le film de David Robert Mitchell suit ainsi par plusieurs aspects l’évolution actuelle de Détroit.

Pour revenir sur le bâti, en dehors des suburbs résidentiels, quelques-uns des édifices historiques de Détroit apparaissent également dans It follows, par exemple le High Lift Building (la piscine publique en fin de film) ou ceux impressionnants de la friche du Packard Plant. C’est devant les ruines de ces anciennes usines de montage automobile que Jay et Hugh font l’amour pour la première fois ensemble… dans une voiture. Comme s’il s’agissait d’œuvrer en cet endroit pour une sorte de renaissance. C’est aussi devant ces ruines que Hugh contamine Jay de ses cauchemars. Comme si la renaissance en cours à Motor City (Détroit 2.0 ?), dont est exclue la population et qui ne semble pas vraiment pensée pour la communauté, se doublait d’un destin funeste.

1 Un article d’intérêt sur le film privilégiant la métaphore du passage à l’âge adulte : Jérôme Momcilovic sur Chronicart publié le 10 février 2015 (consulté le 7 juin 2015).

2 Et à la fille de soigner son image et de passer pour moins intellectuelle qu’elle ne l’est avec un tel accessoire de coquetterie.

3 Les banlieues américaines demeurent le terrain de jeu favori des tueurs vicelards et tout autant privilégié pour les activités paranormales : Sprawl vampirique…

4 Les chômeurs étaient 20 % environ dans la ville entre 2010 et 2014 (source : Bureau of Labor Statistics). « Un habitant sur trois, soit le triple par rapport au reste du pays, vivait au-dessous du seuil de pauvreté en 2007 – avant la crise économique et le déploiement de plans de sauvetage pour sortir les constructeurs automobiles de la faillite –, ce qui fait de Detroit la plus pauvre des grandes agglomérations américaines. » Scott Martelle, « Il faut sauver Détroit » pour le Los Angeles Times, dans Courrier International, 7 avril 2011 (consulté le 5 juin 2015). Par ailleurs, Détroit, devenue « shrinking city », enregistre un recul démographique de 25 % entre 2000 et 2010 et compte à peine de plus 700 000 habitants aujourd’hui alors qu’elle en comptait 1,8 million dans années 1950.

5 John Gallagher, « Gilbert buys One Detroit Center, persuades Ally to move » dans Detroit Free Press, le 31 mars 2015 (consulté le 6 juin 2015).

6 « Which Detroit buildings are owned by Mike Ilitch and Dan Gilbert? » dans Detroit Free Press, 26 juillet 2014 (consulté le 6 juin 2015).

7 Liz Gannes, « Detroit Is Dan Gilbert Territory », sur Re/Code dans un dossier spécial sur Détroit publié en février 2015 (consulté le 5 juin 2015).

8 D’après un entretien de l’intéressé réalisé pour la revue économique suisse, Bilan (Matthieu Hoffsteter, « Dan Gilbert le milliardaire qui veut ressusciter Detroit », publié sur internet le 17 janvier 2014 et consulté le 6 juin 2015).

Sur la crise en chiffre et en cartes (des logements vacants par exemple) :

– « Detroit : la chute de « Motor City » », dans LeMonde.fr, 30 juillet 2013 (consulté le 5 juin 2015).

Une autre infographie de la crise :

Article avec le partenariat de Cinetrafic :

– un bon film parmi d’autres sortis récemment.

– tient en haleine à l’instar des meilleures séries tv.