« Se conduire en politique, résumait juste avant de mourir un dandy stalinien, c’est agir au lieu d’être agi, c’est faire la politique au lieu d’être fait, refait par elle. C’est mener un combat, une série de combats, faire une guerre, sa propre guerre avec des buts de guerre, des perspectives proches et lointaines, une stratégie, une tactique. »

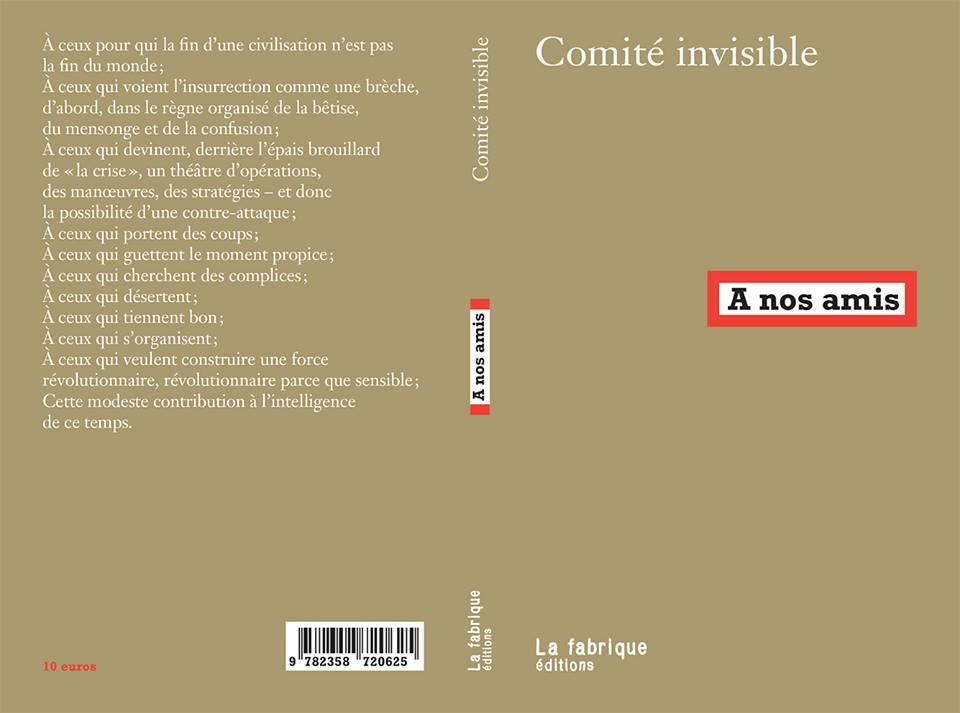

Un extrait d’À nos amis

Publié le 22 octobre 2014 | Maj le 26 octobre 2014 livres | Grèce Le "Comité invisible" réapparaît cet automne. Disponible en librairie ou hors commerce, leur livre "A nos amis" sera peut-être l’occasion de relancer ou de prolonger un certain nombre de débats. Sur la question du retour de l’ordre, de la technologie, mais aussi, un bilan - forcément polémique - des sept dernières années écoulées depuis l’"Insurrection qui vient". En attendant, en voici un extrait tiré du chapitre « Disparaissons », qui revient sur l’épisode insurrectionnel grec et sur « le couple infernal du pacifisme et du radicalisme ». 1. Quiconque a vécu les jours de décembre 2008 à Athènes sait ce que signifie, dans une métropole occidentale, le mot « insurrection ». Les banques étaient en pièces, les commissariats assiégés, la ville aux assaillants. Dans les commerces de luxe, on avait renoncé à faire réparer les vitrines : il aurait fallu le faire chaque matin. Rien de ce qui incarnait le règne policier de la normalité ne sortit indemne de cette onde de feu et de pierre dont les porteurs étaient partout et les représentants nulle part – on incendia jusqu’à l’arbre de Noël de Syntagma.À un certain point, les forces de l’ordre se retirèrent : elles étaient à court de grenades lacrymogènes. Impossible de dire qui, alors, prit la rue. On dit que c’était la « génération 600 euros », les « lycéens », les « anarchistes », la « racaille » issue de l’immigration albanaise, on dit tout et n’importe quoi. La presse incriminait, comme toujours, les « koukoulophoroi », les « encagoulés ».

Les anarchistes, en vérité, étaient dépassés par cette vague de rage sans visage. Le monopole de l’action sauvage et masquée, du tag inspiré et même du cocktail Molotov leur avait été ravi sans façon. Le soulèvement général dont ils n’osaient plus rêver était là, mais il ne ressemblait pas à l’idée qu’ils s’en étaient faite. Une entité inconnue, un égrégore était né, et qui ne s’apaisa que lorsque fut réduit en cendres tout ce qui devait l’être. Le temps brûlait, on fracturait le présent pour prix de tout le futur qui nous avait été ravi.

Les années qui suivirent en Grèce nous enseignèrent ce que signifie, dans un pays occidental, le mot « contre-insurrection ». La vague passée, les centaines de bandes qui s’étaient formées jusque dans les moindres villages du pays tentèrent de rester fidèles à la percée que le mois de décembre avait ouverte. Ici, on dévalisait les caisses d’un supermarché et l’on se filmait en train d’en brûler le butin. Là, on attaquait une ambassade en plein jour en solidarité avec tel ou tel ami tracassé par la police de son pays. Certains résolurent, comme dans l’Italie des années 1970, de porter l’attaque à un niveau supérieur et ciblèrent, à la bombe ou à l’arme à feu, la Bourse d’Athènes, des flics, des ministères ou encore le siège de Microsoft. Comme dans les années 1970, la gauche promulgua de nouvelles lois « antiterroristes ». Les raids, les arrestations, les procès se multiplièrent. On en fut réduit, un temps, à lutter contre « la répression ».

L’Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, en accord avec le gouvernement socialiste, entreprirent de faire payer la Grèce pour cette révolte impardonnable. Il ne faut jamais sous-estimer le ressentiment des riches envers l’insolence des pauvres. On décida de mettre au pas le pays entier par un train de mesures « économiques » d’une violence à peu près égale, quoique étalée dans le temps, à celle de la révolte.

À cela répondirent des dizaines de grèves générales à l’appel des syndicats. Les travailleurs occupèrent des ministères, les habitants prirent possession de mairies, des départements d’universités et des hôpitaux « sacrifiés » décidèrent de s’auto-organiser. Et il y eut le « mouvement des places ». Le 5 mai 2010, nous étions 500 000 à arpenter le centre d’Athènes. On tenta plusieurs fois de brûler le Parlement. Le 12 février 2012, une énième grève générale vient s’opposer désespérément à l’énième plan de rigueur. Ce dimanche, c’est toute la Grèce, ses retraités, ses anarchistes, ses fonctionnaires, ses ouvriers et ses clochards, qui bat le pavé, en état de quasi-soulèvement.

Alors que le centre-ville d’Athènes est à nouveau en flammes, c’est, ce soir-là, un paroxysme de jubilation et de lassitude : le mouvement perçoit toute sa puissance, mais réalise aussi qu’il ne sait pas à quoi l’employer. Au fil des ans, malgré des milliers d’actions directes, des centaines d’occupations, des millions de Grecs dans la rue, l’ivresse de la révolte s’est éteinte dans l’assommoir de la « crise ». Les braises continuent évidemment de couver sous la cendre ; le mouvement a trouvé d’autres formes, s’est doté de coopératives, de centres sociaux, de « réseaux d’échange sans intermédiaires » et même d’usines et de centres de soin autogérés ; il est devenu, en un sens, plus « constructif ». Il n’empêche que nous avons été défaits, que l’une des plus vastes offensives de notre parti au cours des dernières décennies a été repoussée, à coups de dettes, de peines de prison démesurées et de faillite généralisée.

Ce ne sont pas les friperies gratuites qui feront oublier aux Grecs la détermination de la contre-insurrection à les plonger jusqu’au cou dans le besoin. Le pouvoir a pu chanceler et donner le sentiment, un instant, de s’être volatilisé ; il a su déplacer le terrain de l’affrontement et prendre le mouvement à contre-pied. On mit les Grecs devant ce chantage « le gouvernement ou le chaos » ; ils eurent le gouvernement et le chaos. Et la misère en prime.

Avec son mouvement anarchiste plus fort que partout ailleurs, avec son peuple largement rétif au fait même d’être gouverné, avec son État toujours-déjà failli, la Grèce vaut comme cas d’école de nos insurrections défaites. Cartonner la police, défoncer les banques et mettre temporairement en déroute un gouvernement, ce n’est pas encore le destituer. Ce que le cas grec nous enseigne, c’est que sans idée substantielle de ce que serait une victoire, nous ne pouvons qu’être vaincus. La seule détermination insurrectionnelle ne suffit pas ; notre confusion est encore trop épaisse. Que l’étude de nos défaites nous serve au moins à la dissiper quelque peu.

2. Quarante ans de contre-révolution triomphante en Occident nous ont affligés de deux tares jumelles, également néfastes, mais qui forment ensemble un dispositif impitoyable : le pacifisme et le radicalisme. Le pacifisme ment et se ment en faisant de la discussion publique et de l’assemblée le modèle achevé du politique. C’est en vertu de cela qu’un mouvement comme celui des places s’est trouvé incapable de devenir autre chose qu’un indépassable point de départ.

Pour saisir ce qu’il en est du politique, il n’y a pas d’autre choix que de faire un nouveau détour par la Grèce, mais l’antique cette fois. Après tout, le politique, c’est elle qui l’a inventé. Le pacifiste répugne à s’en souvenir, mais les Grecs anciens ont d’emblée inventé le politique comme continuation de la guerre par d’autres moyens.

La pratique de l’assemblée à l’échelle de la cité provient directement de la pratique de l’assemblée de guerriers. L’égalité dans la parole découle de l’égalité devant la mort. La démocratie athénienne est une démocratie hoplitique. On y est citoyen parce que l’on y est soldat ; d’où l’exclusion des femmes et des esclaves. Dans une culture aussi violemment agonistique que la culture grecque classique, le débat se comprend lui-même comme un moment de l’affrontement guerrier, entre citoyens cette fois, dans la sphère de la parole, avec les armes de la persuasion. « Agon », d’ailleurs, signifie autant « assemblée » que « concours ». Le citoyen grec accompli, c’est celui qui est victorieux par les armes comme par les discours.

Surtout, les Grecs anciens ont conçu dans le même geste la démocratie d’assemblée et la guerre comme carnage organisé, et l’une comme garante de l’autre. On ne leur fait d’ailleurs crédit de l’invention de la première qu’à condition d’occulter son lien avec l’invention de ce type assez exceptionnel de massacre que fut la guerre de phalange – cette forme de guerre en ligne qui substitue à l’habileté, à la bravoure, à la prouesse, à la force singulière, à tout génie, la discipline pure et simple, la soumission absolue de chacun au tout. Lorsque les Perses se trouvèrent face à cette façon si efficace de mener la guerre, mais qui réduit à rien la vie du fantassin, ils la jugèrent à bon droit parfaitement barbare, comme par la suite tant de ces ennemis que les armées occidentales devaient écraser. Le paysan athénien en train de se faire héroïquement trucider devant ses proches au premier rang de la phalange est ainsi l’autre face du citoyen actif prenant part à la Boulè. Les bras inanimés des cadavres jonchant le champ de bataille antique sont la condition stricte des bras qui se lèvent pour intervenir dans les délibérations de l’assemblée.

Ce modèle grec de la guerre est si puissamment ancré dans l’imaginaire occidental que l’on en oublierait presque qu’au moment même où les hoplites accordaient le triomphe à celle des deux phalanges qui, dans le choc décisif, consentirait au maximum de morts plutôt que de céder, les Chinois inventaient un art de la guerre qui consistait justement à s’épargner les pertes, à fuir autant que possible l’affrontement, à tenter de « gagner la bataille avant la bataille » – quitte à exterminer l’armée vaincue une fois la victoire obtenue. L’équation « guerre = affrontement armé = carnage » court de la Grèce antique jusqu’au xxe siècle : c’est au fond l’aberrante définition occidentale de la guerre depuis deux mille cinq cents ans. Que l’on nomme « guerre irrégulière », « guerre psychologique », « petite guerre » ou « guérilla », ce qui est ailleurs la norme de la guerre, n’est qu’un aspect de cette aberration-là.

Le pacifiste sincère, celui qui n’est pas tout simplement en train de rationaliser sa propre lâcheté, commet l’exploit de se tromper deux fois sur la nature du phénomène qu’il prétend combattre. Non seulement la guerre n’est pas réductible à l’affrontement armé ni au carnage, mais celle-ci est la matrice même de la politique d’assemblée qu’il prône. « Un véritable guerrier, disait Sun Tzu, n’est pas belliqueux ; un véritable lutteur n’est pas violent ; un vainqueur évite le combat. » Deux conflits mondiaux et une terrifiante lutte planétaire contre le « terrorisme » nous ont appris que c’est au nom de la paix que l’on mène les plus sanglantes campagnes d’extermination.

La mise au ban de la guerre n’exprime au fond qu’un refus infantile ou sénile d’admettre l’existence de l’altérité. La guerre n’est pas le carnage, mais la logique qui préside au contact de puissances hétérogènes. Elle se livre partout, sous des formes innombrables, et le plus souvent par des moyens pacifiques. S’il y a une multiplicité de mondes, s’il y a une irréductible pluralité de formes de vie, alors la guerre est la loi de leur co-existence sur cette terre. Car rien ne permet de présager de l’issue de leur rencontre : les contraires ne demeurent pas dans des mondes séparés. Si nous ne sommes pas des individus unifiés dotés d’une identité définitive comme le voudrait la police sociale des rôles, mais le siège d’un jeu conflictuel de forces dont les configurations successives ne dessinent guère que des équilibres provisoires, il faut aller jusqu’à reconnaître que la guerre est en nous – la guerre sainte, disait René Daumal. La paix n’est pas plus possible que désirable. Le conflit est l’étoffe même de ce qui est. Reste à acquérir un art de le mener, qui est un art de vivre à même les situations, et suppose finesse et mobilité existentielle plutôt que volonté d’écraser ce qui n’est pas nous.

Le pacifisme témoigne donc ou bien d’une profonde bêtise ou bien d’une complète mauvaise foi. Il n’y a pas jusqu’à notre système immunitaire qui ne repose sur la distinction entre ami et ennemi, sans quoi nous crèverions de cancer ou de toute autre maladie auto-immune. D’ailleurs, nous crevons de cancers et de maladies auto-immunes. Le refus tactique de l’affrontement n’est lui-même qu’une ruse de guerre. On comprend très bien, par exemple, pourquoi la Commune de Oaxaca s’est immédiatement autoproclamée pacifique. Il ne s’agissait pas de réfuter la guerre, mais de refuser d’être défait dans une confrontation militaire avec l’État mexicain et ses hommes de main. Comme l’expliquaient des camarades du Caire : « On ne doit pas confondre la tactique que nous employons lorsque nous chantons “nonviolence” avec une fétichisation de la non-violence. » Ce qu’il faut, au reste, de falsification historique pour trouver des ancêtres présentables au pacifisme !

Ainsi de ce pauvre Thoreau dont on a fait, à peine décédé, un théoricien de La Désobéissance civile, en amputant le titre de son texte La désobéissance au gouvernement civil. N’avait-il pourtant pas écrit en toutes lettres dans son Plaidoyer en faveur du capitaine John Brown : « Je pense que pour une fois les fusils Sharp et les revolvers ont été employés pour une noble cause. Les outils étaient entre les mains de qui savait s’en servir. La même colère qui a chassé, jadis, les indésirables du temple fera son office une seconde fois. La question n’est pas de savoir quelle sera l’arme, mais dans quel esprit elle sera utilisée. » Mais le plus hilarant, en matière de généalogie fallacieuse, c’est certainement d’avoir fait de Nelson Mandela, le fondateur de l’organisation de lutte armée de l’ANC, une icône mondiale de la paix.

Il raconte lui-même : « J’ai dit que le temps de la résistance passive était terminé, que la nonviolence était une stratégie vaine et qu’elle ne renverserait jamais une minorité blanche prête à maintenir son pouvoir à n’importe quel prix. J’ai dit que la violence était la seule arme qui détruirait l’apartheid et que nous devions être prêts, dans un avenir proche, à l’employer. La foule était transportée ; les jeunes en particulier applaudissaient et criaient. Ils étaient prêts à agir comme je venais de le dire. À ce moment-là, j’ai entonné un chant de liberté dont les paroles disaient : “Voici nos ennemis, prenons les armes, attaquons-les.” Je chantais et la foule s’est jointe à moi et, à la fin, j’ai montré la police et j’ai dit : “Regardez, les voici, nos ennemis !” »

Des décennies de pacification des masses et de massification des peurs ont fait du pacifisme la conscience politique spontanée du citoyen. C’est à chaque mouvement qu’il faut désormais se colleter avec cet état de fait désolant. Des pacifistes livrant des émeutiers vêtus de noir à la police, cela s’est vu Plaça de Catalunya en 2011, comme on en vit lyncher des « Black Bloc » à Gênes en 2001. En réponse à cela, les milieux révolutionnaires ont sécrété, en guise d’anticorps, la figure du radical – celui qui en toutes choses prend le contrepied du citoyen. À la proscription morale de la violence chez l’un répond chez l’autre son apologie purement idéologique. Là où le pacifiste cherche à s’absoudre du cours du monde et à rester bon en ne commettant rien de mal, le radical s’absout de toute participation à « l’existant » par de menus illégalismes agrémentés de « prises de position » intransigeantes. Tous deux aspirent à la pureté, l’un par l’action violente, l’autre en s’en abstenant. Chacun est le cauchemar de l’autre. Il n’est pas sûr que ces deux figures subsisteraient longtemps si chacune n’avait l’autre en son fond. Comme si le radical ne vivait que pour faire frissonner le pacifiste en lui-même, et vice versa. Il n’est pas fortuit que la Bible des luttes citoyennes américaines depuis les années 1970 s’intitule : Rules for Radicals, de Saul Alinski.

C’est que pacifistes et radicaux sont unis dans un même refus du monde. Ils jouissent de leur extériorité à toute situation. Ils planent, et en tirent le sentiment d’on ne sait quelle excellence. Ils préfèrent vivre en extraterrestres – tel est le confort qu’autorise, pour quelque temps encore, la vie des métropoles, leur biotope privilégié. Depuis la déroute des années 1970, la question morale de la radicalité s’est insensiblement substituée à la question stratégique de la révolution.

C’est-à-dire que la révolution a subi le sort de toutes choses dans ces décennies : elle a été privatisée. Elle est devenue une occasion de valorisation personnelle, dont la radicalité est le critère d’évaluation. Les gestes « révolutionnaires » ne sont plus appréciés à partir de la situation où ils s’inscrivent, des possibles qu’ils y ouvrent ou qu’ils y referment. On extrait plutôt de chacun d’eux une forme. Tel sabotage survenu à tel moment, de telle manière, pour telle raison, devient simplement un sabotage. Et le sabotage en tant que pratique estampillée révolutionnaire vient sagement s’inscrire à sa place dans une échelle où le jet de cocktail Molotov se situe au-dessus du lancer de pierre, mais en dessous de la jambisation qui elle-même ne vaut pas la bombe. Le drame, c’est qu’aucune forme d’action n’est en soi révolutionnaire : le sabotage a aussi bien été pratiqué par des réformistes que par des nazis. Le degré de « violence » d’un mouvement n’indique en rien sa détermination révolutionnaire.

On ne mesure pas la « radicalité » d’une manifestation au nombre de vitrines brisées. Ou plutôt si, mais alors il faut laisser le critère de « radicalité » à ceux dont le souci est de mesurer les phénomènes politiques, et de les ramener sur leur échelle morale squelettique.

Quiconque se met à fréquenter les milieux radicaux s’étonne d’abord du hiatus qui règne entre leurs discours et leurs pratiques, entre leurs ambitions et leur isolement. Ils semblent comme voués à une sorte d’auto-sabordage permanent. On ne tarde pas à comprendre qu’ils ne sont pas occupés à construire une réelle force révolutionnaire, mais à entretenir une course à la radicalité qui se suffit à elle-même – et qui se livre indifféremment sur le terrain de l’action directe, du féminisme ou de l’écologie.

La petite terreur qui y règne et qui y rend tout le monde si raide n’est pas celle du parti bolchevique. C’est plutôt celle de la mode, cette terreur que nul n’exerce en personne, mais qui s’applique à tous. On craint, dans ces milieux, de ne plus être radical, comme on redoute ailleurs de ne plus être tendance, cool ou branché. Il suffit de peu pour souiller une réputation. On évite d’aller à la racine des choses au profit d’une consommation superficielle de théories, de manifs et de relations. La compétition féroce entre groupes comme en leur propre sein détermine leur implosion périodique. Il y a toujours de la chair fraîche, jeune et abusée pour compenser le départ des épuisés, des abîmés, des dégoûtés, des vidés. Un vertige prend a posteriori celui qui a déserté ces cercles : comment peut-on se soumettre à une pression si mutilante pour des enjeux si énigmatiques ? C’est à peu près le genre de vertige qui doit saisir n’importe quel ex-cadre surmené devenu boulanger lorsqu’il se remémore sa vie d’avant.

L’isolement de ces milieux est structurel : entre eux et le monde, ils ont interposé la radicalité comme critère ; ils ne perçoivent plus les phénomènes, juste leur mesure. À un certain point d’autophagie, on y rivalisera de radicalité dans la critique du milieu lui-même ; ce qui n’entamera en rien sa structure. « Il nous semble que ce qui vraiment enlève la liberté, écrivait Malatesta, et rend impossible l’initiative, c’est l’isolement qui rend impuissant. » Après cela, qu’une fraction des anarchistes s’autoproclame « nihiliste » n’est que logique : le nihilisme, c’est l’impuissance à croire à ce à quoi l’on croit pourtant – ici, à la révolution. D’ailleurs, il n’y a pas de nihilistes, il n’y a que des impuissants.

Le radical se définissant comme producteur d’actions et de discours radicaux, il a fini par se forger une idée purement quantitative de la révolution – comme une sorte de crise de surproduction d’actes de révolte individuelle. « Ne perdons pas de vue, écrivait déjà Émile Henry, que la révolution ne sera que la résultante de toutes ces révoltes particulières. » L’Histoire est là pour démentir cette thèse : que ce soit la révolution française, russe ou tunisienne, à chaque fois, la révolution est la résultante du choc entre un acte particulier – la prise d’une prison, une défaite militaire, le suicide d’un vendeur de fruits ambulant – et la situation générale, et non la somme arithmétique d’actes de révolte séparés. En attendant, cette définition absurde de la révolution fait ses dégâts prévisibles : on s’épuise dans un activisme qui n’embraye sur rien, on se livre à un culte tuant de la performance où il s’agit d’actualiser à tout moment, ici et maintenant, son identité radicale – en manif, en amour ou en discours. Cela dure un temps – le temps du burn out, de la dépression ou de la répression. Et l’on n’a rien changé.

Si une accumulation de gestes ne suffit pas à faire une stratégie, c’est qu’il n’y a pas de geste dans l’absolu. Un geste est révolutionnaire, non par son contenu propre, mais par l’enchaînement des effets qu’il engendre. C’est la situation qui détermine le sens de l’acte, non l’intention des auteurs. Sun Tzu disait qu’« il faut demander la victoire à la situation ». Toute situation est composite, traversée de lignes de forces, de tensions, de conflits explicites ou latents. Assumer la guerre qui est là, agir stratégiquement suppose de partir d’une ouverture à la situation, de la comprendre en intériorité, de saisir les rapports de force qui la configurent, les polarités qui la travaillent. C’est par le sens qu’elle prend au contact du monde qu’une action est révolutionnaire, ou pas. Jeter une pierre n’est jamais simplement « jeter une pierre ». Cela peut geler une situation, ou déclencher une intifada.

L’idée que l’on pourrait « radicaliser » une lutte en y important tout le bataclan des pratiques et des discours réputés radicaux dessine une politique d’extraterrestre. Un mouvement ne vit que par la série de déplacements qu’il opère au fil du temps. Il est donc, à tout moment, un certain écart entre son état et son potentiel. S’il cesse de se déplacer, s’il laisse son potentiel irréalisé, il se meurt. Le geste décisif est celui qui se trouve un cran en avant de l’état du mouvement, et qui, rompant ainsi avec le statu quo, lui ouvre l’accès à son propre potentiel. Ce geste, ce peut être celui d’occuper, de casser, de frapper ou simplement de parler vrai ; c’est l’état du mouvement qui en décide. Est révolutionnaire ce qui cause effectivement des révolutions. Si cela ne se laisse déterminer qu’après coup, une certaine sensibilité à la situation nourrie de connaissances historiques aide beaucoup à en avoir l’intuition.

Laissons donc le souci de la radicalité aux dépressifs, aux narcissiques et aux ratés. La véritable question pour les révolutionnaires est de faire croître les puissances vivantes auxquelles ils participent, de ménager les devenirs-révolutionnaires afin de parvenir enfin à une situation révolutionnaire. Tous ceux qui se gargarisent d’opposer dogmatiquement les « radicaux » aux « citoyens », les « révoltés en acte » à la population passive, font barrage à de tels devenirs. Sur ce point, ils anticipent le travail de la police. Dans cette époque, il faut considérer le tact comme la vertu révolutionnaire cardinale, et non la radicalité abstraite ; et par « tact » nous entendons ici l’art de ménager les devenirs-révolutionnaires.

Il faut compter au nombre des miracles de la lutte dans le Val de Suse qu’elle ait réussi à arracher bon nombre de radicaux à l’identité qu’ils s’étaient si péniblement forgée. Elle les a fait revenir sur terre. Reprenant contact avec une situation réelle, ils ont su laisser derrière eux une bonne part de leur scaphandre idéologique, non sans s’attirer l’inépuisable ressentiment de ceux qui restaient confinés dans cette radicalité intersidérale où l’on respire si mal. Cela tient certainement à l’art spécial que cette lutte a développé de ne jamais se laisser prendre dans l’image que le pouvoir lui tend pour mieux l’y enfermer – que ce soit celle d’un mouvement écologiste de citoyens légalistes ou celle d’une avant-garde de la violence armée.

En alternant les manifestations en famille et les attaques au chantier du TAV, en ayant recours tantôt au sabotage tantôt aux maires de la vallée, en associant des anarchistes et des mémés catholiques, voilà une lutte qui a au moins ceci de révolutionnaire qu’elle a su jusqu’ici désactiver le couple infernal du pacifisme et du radicalisme. « Se conduire en politique, résumait juste avant de mourir un dandy stalinien, c’est agir au lieu d’être agi, c’est faire la politique au lieu d’être fait, refait par elle. C’est mener un combat, une série de combats, faire une guerre, sa propre guerre avec des buts de guerre, des perspectives proches et lointaines, une stratégie, une tactique. »