Librement déliré à partir : photos de Byung-Hun Min – La Galerie Particulière/Paris – Une broderie de Jeanne Tripier (art brut collection abcd/ Bruno De charme – La Maison Rouge) – David Lapoujade, Deleuze, les mouvements aberrants, Editions de Minuit, 2014 – Un repas chez David Toutain – Troisième Jour de Marc Couturier et Sounds of Beneath de Mikail Karikis & Uriel Orlow (Inside, Palais de Tokyo) – dernière rose, fougères séchées au soleil…

Déjà une fois, dans la journée d’errance, il s’est perdu dans des reflets, happé. Il a pataugé dans la matière fantomale. Intrigué, en passant devant une petite galerie, par des rectangles luisants de grisaille où flottent des ombres, abîmes réflecteurs, il entre. Au-dessus d’une balustrade en bois, une image encadrée, deux formes moléculaires, une pâle anguleuse qui a la fulgurance des gerbes de feu d’artifice retombant dans la nuit et, dessus, une noire étouffée, engoncée, énigmatique. Il est difficile de définir clairement de quoi il s’agit car lui-même s’y aperçoit comme en un miroir, fondu dans le plan photographique, ainsi que d’autres parasites, une voiture dans la rue, une passante, la porte de la façade en face, d’autres cadres aveugles… C’est une femme nue s’enfonçant dans un rideau de ténèbres grises, ses épaules nues et la combe dorsale prises dans un faisceau lumineux cru et blafard, déchirant le corps en lambeaux visibles, une comète incertaine. Bien que la silhouette soit verticale, il pense à un corps noyé dont le haut du dos, les omoplates, émergeraient à peine des eaux troubles, la tignasse presque complètement coulée, tirée vers le fond. Plus loin un portrait diaphane et tremblé, jeune femme cheveux noués sur la tête, sorte de turban, presque disparue, embuée. Sur le côté, une autre forme nue, estompée, luminescente, silhouette sans bord bien fixe, plutôt nuageuse. Ectoplasme instable, en train de fondre autour d’un nombril sombre et dardé et d’une toison fournie, nid charbonneux grouillant de vies informelles, en attente. Touffe de fines algues frissonnant au fond de l’eau. Petit brouillard d’encre. C’est l’atmosphère d’une chapelle où invoquer une revenante, réaliser qu’il est impossible de larguer ses hantises, elles sont là, jusqu’au rideau ultime de sa moelle, taches de lumières et de grisaille tout au fond des globes oculaires. « Là je remarque une ou deux lumières de villages scintillant parmi des vapeurs : une tendresse vague nous saisira toujours à la vue de ces signes humains sans orgueil et sans grossièreté. » (Ph. Jaccottet, La promenade sous les arbres, p. 106) Comme jamais, il prend conscience de la fragilité de ce qui, charnellement en lui, subsiste de l’absente, fragilité tenace, vrillée en lui comme un tuteur douloureux, indispensable pour vivre, se tenir debout, penser, travailler, dormir, prendre attitude. Vestiges corporels tout au bout du visible, élimés, suaire brumeux. « Tout part d’un trouble de la perception, comme d’une suspension du monde. Il y a bien d’abord la lumière comme transparence pure – l’Idée –, mais cette lumière s’opacifie, devient brumeuse. La brume est le champ moléculaire où s’exerce la perception. Toute perception est désormais perception d’un champ moléculaire. » (D. Lapoujade, p.284) Il se rappelle la fascination prolongée, un mois auparavant, pour le jeu d’éclats argentés à la surface d’un étang, géométrie moléculaire abstraite, labile et jamais fixée, peau tantôt froissée par le vent puis se reformant par magie, sous laquelle évoluait un banc de carpes, écailles contre écailles. Alvéoles défaits, fragmentée à même une membrane huileuse vif-argent ou boue d’aluminium pelliculaire d’où émerge de temps à autre, de l’opaque vase, une carpe venant prendre l’air, masque mortuaire vif, messager de l’au-delà. Taie gélatineuse mouvante. Miroir sans tain qui rend impossible de dire, plus il plonge dans sa contemplation, de quel côté il se trouve, derrière, devant, dedans, dehors. Le ballet poissonneux disparate, presque indistinct et alangui dans l’eau froide, ressemble aux ondulations souples et comme aberrantes des bras, jambes, cuisses, ventre, cou, chevilles, bassin que déclenchent caresses et pénétration comme accomplies dans d’autres réalités temporelles, « quelque part », quand l’attouchement sexuel proprement dit semble s’effectuer à mille lieux de là, dans du sexe séparé des autres organes. Du sexe générique et engendrant une multiplication galopante des réalités organiques. Souvenir de frétillements dont les ondes sismiques lancent encore des éclairs louvoyant dans les eaux troubles de son esprit.

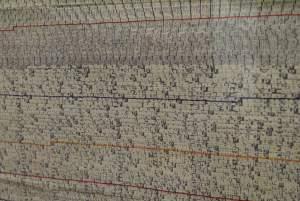

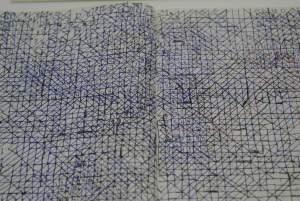

Puis, quelques heures plus tard, attiré par les reflets à la surface d’une vitrine, il se penche et se fige, rattrapé par ces désirs d’enfant transit devant certaines devantures de jouets ou d’objets magiques (dont il ne comprend pas la finalité rationnelle et qu’il fantasme alors selon leur esthétique inspirante), persuadé qu’une part de son devenir dépend de leur possession et de leur usage. Dès lors qu’il se projette dans les maniements et l’appropriation des techniques qui les rendent opératoires, il entrevoit des savoir-faire, des capacités jusqu’ici ignorées venant prolonger celles de ses organes originaires. Des apprentissages et des technologiques irrationnelles miroitent, susceptibles d’ouvrir de nouveaux mondes. Il frémit d’envie à l’idée de ces devenirs qu’écrivent les pratiques liées à ces choses convoitées, inaccessibles. S’échapper toujours, c’est une obsession, ingurgiter des limites, se pencher hors des frontières. Ainsi, dans cette exposition, sous les reflets de la vitrine, il tombe en arrêt devant le morceau de peau tatouée, bariolée, balafrée, cousue. D’abord, même pas un objet tangible, pense-t-il, une image mentale, juste projetée là, en direct d’un cerveau lointain qui l’engendre. Repères topographiques pour retrouver une formule enfouie dans la matière grise. Immédiatement, il sait qu’il aimerait coudre cela au revers de son veston, pour l’avoir toujours avec lui, comme ces matricules de soldats au front devant permettre de les identifier parmi les charniers de corps indifférenciés. C’est une broderie de Jeanne Tripier. Tissu maculé, compresse effrangée – sans bord distinct, sans limite claire – imbibé d’humeurs, des fils le parcourant en tous sens, ressemblant à des vaisseaux sanguins, des varices, des nerfs, des végétations intestinales, des ficelles de boyaux, des trames de tripes. Une cartographie synaptique, des trajets routiers métaphoriques, des réseaux de sentiers dans les friches du pathos, des constellations organiques. Sans distinction évidente entre recto et verso, il voit au travers, il traverse l’image, n’en perçoit ni envers ni endroit, juste une densité pleine, complète, quel que soit le point d’où on l’éprouve. Il aimerait coudre ce dessin dans la doublure de toutes ses vestes. Au cas où il s’égarerait, qu’il perdrait la tête. Il pense qu’alors, découdre ce bout de tissu, le toucher, le triturer entre ses doigts, en palper les reliefs réticulaires, le frotter sur son visage, cela le réconforterait, lui permettrait d’y voir plus clair, de retrouver partiellement son chemin. Une sorte de mode d’emploi. Et qui fulgure selon les mots de Deleuze : « petite image alogique, amnésique, presque aphasique, tantôt se tenant dans le vide, tantôt frissonnant dans l’ouvert. » D’une certaine manière, son esprit traverse cette réticulation graphique de taches, cette carte mémoire à même la peau, il y va et vient, et à chaque traversée, rapide, l’instant d’un éclair, ce qu’il parvient à toucher, c’est le désert, sa solitude, juste le goût de la terre, immense mais perçue le temps d’une fraction de seconde, éblouissante. Une tête d’épingle qui percute cet infini aspiré. Un lointain dépeuplé incertain, au bout du chemin, au bout du tissu qui s’use, s’élime. Chaque fois que ses yeux errent dans cette image et ne trouvent pas la sortie, à la manière d’un insecte dans la corolle d’une fleur, il capte des poussières de « l’insensible du sensible, l’immémorial de la mémoire », autant de petites syncopes discordantes, microscopiques parcelles vierges à partir desquelles commencer une nouvelle histoire, un jour, ou bien fléchir, criblé de trous. Particules qu’il collectionne soigneusement, en attendant, éclosion ou bombe à retardement. « Aller au désert, aller au désert à la façon des nomades, rejoindre sa propre solitude, où se forme la contre-pensée de la pensée. » (D. Lapoujade, p. 277) Exprimé d’une autre manière, cela tricote avec la mélancolie dans laquelle le plonge cet extrait littéraire, le renvoyant à l’attraction d’instants dépouillés de toute volonté de savoir et d’écriture, de toute intention de mémorisation, d’archivage, juste concentré sur le goût de la terre, rien d’autre, tout le corps libéré de ses organes et déployé en buvard vierge instantané, sans écoulement de temps. (À quoi fait écho, peut-être, malgré l’accent d’une « tendance » un peu snob, toute une cuisine épurée centrée sur l’expression la plus simple et juste des « produit », à quoi il s’essaie parfois, approchant une frugalité excitante des sens.) « Aucun goût ne fut jamais en moi pour l’histoire, littéraire ou autre. C’est la terre que j’aime, la puissance des heures qui changent, et par la fenêtre je vois en ce moment précis l’ombre de la nuit d’hiver qui absorbe les arbres, les jardins, les petites vignes, les rocs, ne faisant bientôt plus qu’une seule masse noire où des lumières de phares circulent, alors qu’au-dessus le ciel, pour un moment encore du moins, demeure un espace, une profondeur presque légère, à peine menacée de nuages. Certes, j’ai peu d’espoir de jamais pouvoir saluer dignement tant de forces… » (Philippe Jaccottet, La promenade sous les arbres, p. 94) Il se dit que le bout d’étoffe brodée, trame transitionnelle, chiffon porte-bonheur, pourrait lui conférer des pouvoirs insolites, celui de se traverser, connaître son envers, se franchir de part en part, rester dans le vivant tout en sortant de la vie. « « Supprimer toute verticalité comme transcendance, et nous coucher sur la terre et l’étreindre, sans regarder, sans réflexion, privé de communication. » D’où l’invocation d’êtres couchés, installés sur un plan vibrant comme l’araignée, aux aguets sur sa toile chez Proust, ou comme la puce de mer, enfoncée dans le sable, qui découvre, dans un saut, toute l’étendue de la plage comme plan d’immanence. » (D. Lapoujade p.282) Ne plus parler ni écrire, mais griffonner, couvrir des pages de lignes, de strates, remplir des carnets de carrés, de diagonales et verticales, de stries croisant des chiffres, des lettres, des nœuds, des quadrillages de nidification où peu à peu il endigue la perte de soi, il se sédimente et ébauche de nouvelles existences où migrer. Égrener à l’infini pour se situer dans le désert illimité des variations, sentir les devenirs. Comme ces travaux inlassables de notations de l’impensé dans les carnets de Melvin Way, les sismographies pastel de Joseph Lambert ou l’ingénierie délirante de Jean Perdrizet, couches géologiques de nombres, couveuses de nouveaux machinismes, et qu’il déchiffre chaque fois comme s’il s’agissait de partitions dessinées, y traquant des musiques intérieures qui lui manquent. « On ne peut pas sentir les variations intensives du corps sans organes sans aussitôt les délirer dans un devenir. On se souvient en effet que les devenirs sont réels, sans que soit réel ce qu’on devient. Le devenir est nécessairement hallucinatoire, mais il « exige » de produire le nouveau corps qui lui correspond, les objets qui correspondent à ses hallucinations et les contenus qui correspondent à son délire. » (D. Lapoujade, p.287)

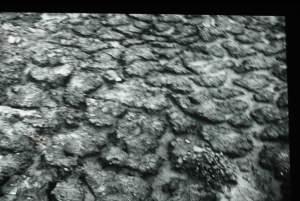

La jubilation face à ces plans qui, cosmiques et organiques, indiquent formellement un lieu où dormirait un trésor, dans une autre dimension de la matière, réel et inaccessible à la fois, n’est pas sans air de famille avec les pertes complètes d’orientation qu’il éprouve quelques fois dans le train, surtout les matins d’hiver, avant le lever du jour, en direction du bureau. Une frayeur dont il explore aussi les facettes délicieuses, déstabilisantes, frôlant la matérialité de temporalités parallèles. Il ne sait pas comment cela se déclenche ni quand ça va venir : tout à coup, il lève la tête de son livre et il constate que le train à fait volte face. Il fonce en sens inverse. Il a beau se raisonner, toutes ses perceptions le confirment : le train roule à contre-voie. Il prend la direction d’un dehors lointain, indéfinissable. L’inconnu. Pas tellement une ligne droite inversée, mais la chute dans l’entonnoir d’un compte à rebours qui rebat toutes les cartes. Il prend conscience, en ces instants de panique – panique parce que toute certitude vole en éclats–, que toute sa pensée, toutes ses actions, même les plus hétérogènes, obéissent et perpétuent un même courant, de gauche à droite, comme son écriture. Dès lors que cet ordre est perturbé, pourra-t-il encore écrire, penser, sera-t-il dispersé dans l’impensé moléculaire ? Et c’est la partie jouissive de cette désorientation, d’apercevoir les alternatives, comme les loupiotes clignotantes de communautés grégaires dans la nuit. « Pour la plupart des gens, le choix d’une direction dominante au plan horizontal simplifie la lecture, le décodage des graphèmes. Mais cela crée des difficultés à une partie d’entre eux, ceux dont l’orientation directionnelle reste indéterminée. Il peut être à leurs yeux sans importante que le phonème « th » soit écrit « ht » ou que la syllabe « god » soit écrite « dog ». L’ordre des lettres est important pour tout le monde, sauf pour ceux qui ne sont initialement ni gauchers, ni droitiers. » (Jack Goody, La raison graphique, p.214) Bien sûr, pour les autres voyageurs dans le wagon, tout reste normal, personne d’autre ne prend conscience de la volte-face. Et quand il croit avoir surmonté le trouble, que tout est rentré dans l’ordre, au moment de descendre à destination, alors que la foule se masse devant la porte de droite, il attend devant celle de gauche, à l’opposé des quais. Là, il panique vraiment. Cela le perturbe et l’intrigue tellement, ce déraillement profond, qu’il en guette les déclics, il voudrait en palper les symptômes, les ausculter comme s’il s’agissait d’une tumeur maligne. Mais ils ne surgissent jamais qu’une fois son attention complètement assoupie, rassurée. Une part de cette désorientation est réactivée, entretenue aussi comme un repère vital, devant des œuvres qui jouent de la confusion entre dedans et dehors. Comme cette vidéo qui survole un site minier abandonné saisi dans toute son étrangeté, son délire, sa configuration ne le faisant ressembler à aucun biotope classique, nature créée de A à Z par une activité industrielle qui retourne la terre, peau retournée, malade d’être ainsi exposée au grand jour, produisant des réactions chimiques surprenantes entre ces matières et l’air qui n’étaient pas censé être un jour en contact. Dans cet environnement, accidentel, teinte et forme des glaises et des végétaux parlent de limites, de déterritorialisation et reterritorialisation (et ne sont pas sans parallèle avec les images d’un intérieur de corps humain, lors d’une opération chirurgical utilisant le robot Da Vinci, telles qu’on le découvre, ébahi, dans le film de Yuti Ancarani). Sur la croûte terrestre constituée des entrailles calcinées des mines, à flanc de terril, un groupe d’hommes se promène, déambule, à la fois solidaire et éparpillé, organisme soudé et brisé. Les visages marqués, les corps éprouvés voire handicapés, claudicants, ils profèrent des sons, reproduisent les bruits intérieurs des galeries où ils ont travaillé des années durant, boyaux où ils ont été transformés, malaxés, aliénés. D’abord figure des sans voix, des bègues, des étourdis de se retrouver vivant en plein jour, cette chorale d’onomatopées élabore un chant de plus en plus complexe et restitue ce que les mots ne peuvent dire, la part concrète d’altération que le langage normal, plus abstrait, évacuerait dans un témoignage normal. Ils font sortir de leurs boyaux organiques internes – tripes, appareil respiratoire, voûtes résonantes du crâne et de la cage thoracique–, l’assourdissant brouhaha claustral des grands fonds, machines, cris, chocs d’outils, crissement de rails, respiration suffoquées, hennissements, échos des abîmes, courants d’air extérieurs, hallucinations auditives. Ils expectorent ainsi – longtemps après, selon une élaboration lente et longue, minéralisation acoustique des scories ingérées mentalement et métabolisées, et cela pas une fois, mais continûment, à chaque répétition de cet exercice de chant sans jamais en venir à bout -l’intériorisation de la mine, comment elle les a moulés, comment ils l’ont intériorisée. Et écoutant ces sons modulés il est lui-même, métaphoriquement, avalé par la mine. Traversant cet écran, il se retrouve, plus loin, dans une chambre crayonnée. Complètement, de bas en haut. Un espace vital, une caverne, une cache comme empreinte totale des moindres déplacements nerveux, neuronaux de la vie qui s’y est déployée. La limite en dur se transformant en brouillard de lignes, plis, brisures, ellipses, frises, comme la buée de l’existence qui s’y trouva confinée. De la même manière que les activités cérébrales laissent certains indices à l’intérieur de la boîte crânienne, à même l’os. Avec, comme première impression, celle de murs tapissés de peaux animales dont la fourrure aurait été coupée ras. Et même, pas tapissés, mais constitués de cette peau. Sensation de rentrer dans une peau. Des raies, des gribouillis capillaires, des traits de pluie, des plis aquatiques, des pilosités arabesques, des foins fauchés, des courants striés. Des praires verticales de griffures, rémanence fantasmatique de celles qui lui décoraient la peau des cuisses et mollets, lors des errances en forêt, après la traversée acharnée des taillis piquants et tranchants, griffures qu’il regardait après coup comme l’empreinte sur sa peau des paysages arpentés, le témoignage d’une fusion avec les éléments naturels, les plantes, les animaux, les insectes tapis dans les fourrés. Les écorchures laissées par le séjour au désert. Des gerbes de graphite comme se détachant du papier, masquant les angles pour former un volume sans repères, venant se coller à son enveloppe, s’y imprimer, reconnaissant dans cet univers d’entrelacs crayonnés, dans l’énergie qui y rayonne, l’idée qu’il se faisait d’une artiste qui l’envoûterait, au loin, quelque part, en traçant sur de grands rouleaux de papier, d’impénétrables brumes où errer sans fin à sa recherche. Il se sent tatoué, retourné par cette obsessionnelle fresque sans début ni fin, meutes d’infimes gouttelettes tombant du ciel, vapeurs sinueuses montent des fleuves et océan, charriant des myriades de poussières. Système d’irrigation multipolaires, lieu de passage et de partage, dès lors qu’en passant à travers quelque chose, il se sait relier plusieurs réalités, plusieurs corps réels et imaginaires, il transporte du dedans dans du dehors et inversement, il propage de l’hybride. Circuit anarchique à travers lequel il devient possible de bifurquer, fausser compagnie. « Que le cerveau ne soit plus pris dans les enchaînements d’images et de langage des sociétés de contrôle, qu’il introduise des coupures irrationnelles, des ré-enchaînements à partir de ces coupures, bref des mouvements aberrants pour se libérer de son asservissement machinique. Alors le cerveau devient comme l’organe du dehors ou la « membrane du dehors et du dedans ». » (D. Lapoujade, p.271)

C’est en traversant sans cesse ces limites tout autant qu’elles le traversent, à cheval sur les frontières, désaxé volontaire du dehors et du dedans, qu’il espère retrouver une plénitude paradoxale, une quiétude dérangée, revoir un certain ventre blanc – lequel, n’en demandez pas trop à sa pauvre tête – , et y rouler de la tête, s’y enfoncer dans le murmure intérieur des grands fonds matriciels, oreiller ombilical où puiser une ardeur qu’il ne connaît qu’épisodiquement, les nuits de pleine lune. « Mais, en réalité, toutes les choses qu’on pouvait discerner cette nuit-là, c’est-à-dire simplement les arbres dans les champs, une meule peut-être, une ou deux maisons et plus loin des collines, toutes ces choses, claires ou noires selon leur position par rapport à la lune, ne semblaient plus simplement les habitants du jour surpris dans leur vêtement de sommeil, mais de vraies créations de la lumière lunaire… » (Philippe Jaccottet, Promenade sous les arbres). Et c’est bien comme étant une de ces créations lunaires – après avoir erré la nuit, aspiré par le ciel immense, la pleine lune, l’air froid et l’espace dilaté -, qu’il regarde la dernière rose de la saison, miraculée, inattendue presque incongrue, transie, fragile translucide, la soie fragile humectée de lumière lunaire, rose lunatique. L’apparence de certains pétales, confits dans la rosée, évoque les réalisations délicates en sucre et il les mange des yeux, en a presque le goût sur la langue (souvenir aussi d’un lointain sorbet à la rose). Et cela le renvoie à d’autres instants de confusion entre goût, vue et toucher, instant où, précisément, le cheminement des perceptions est dérouté, emprunte des itinéraires aberrants, illogiques, dans l’excitation d’une chasse au trésor futile autant qu’improbable. Alors, tout autant que dans ces expériences de train inversant sa course, il entrevoit des échappées, des portes de sorties, des dehors vierges et des dedans déserts. Comme de se retrouver, dans un restaurant, devant une soucoupe en céramique, raffinée et frustre à la fois, avec en son centre une proéminence volcanique striée concentriquement, un vrai paysage. Reposant sur les bords et occupant une partie décentrée du récipient – à la manière de troncs d’arbres abattus et enjambant une conque – , un ensemble de petits rameaux enchevêtrés, troncs et branches miniatures, épure de bosquet couché, mort. Coudrier ou noisetier. Un ou deux bouts de bois plus tendres, peut-être bambous, se faufilent, suspendus dans cette représentation de buisson forestier. Ce sont en fait des racines comestibles, extraites de la terre et qui, à l’extérieur, ont entamé une lente métamorphose. Il faut les prendre avec les doigts et il est difficile de ne pas toucher, dans cette opération, les autres ramures brindilles. Comme de marauder certains fruits sans pouvoir éviter les ronces. Les unes sont sèches, rigides, la racine est douce, souple et comme encore vivante, toujours en train de se transformer. C’est un salsifis, il a séjourné longtemps dans la chaux, pour éliminer sa pelure épaisse et terreuse, entamer lentement la cuisson périphérique de sa chair, au départ dure et immangeable. Il a été ensuite exposé à l’air libre pour prendre des couleurs instables sous l’effet de l’oxydation et ensuite confié au four pour rôtir délicatement. On dirait un rouleau de moelle végétale. Ou la reproduction fidèle de ces bouts de bois qu’il écorçait au canif et qui séchaient ensuite dans la cabane, brunissaient, se polissaient dans les mains (ils faisaient fonction de toutes sortes d’objets et armes imaginaires, trait d’union et de relais entre les mondes du jeu et du réel). Pour l’accompagner, sur le bord de la céramique, une sève onctueuse, crème de panais et chocolat blanc, lactescence stellaire émulsionnée. Elle offre un mariage de saveurs terrestres et célestes, de suc charnel et de jus minéral, de mystère floral et de foin animal, d’amertume et de douceur qui brouille le partage entre saveurs sauvages et cultivées. Elle active en carrousel des références intimes ou étrangères qui, à peine touchent-elles les papilles, s’élargissent à d’autres souvenirs de tables, de travaux au jardin ou dans les bois, de proximité avec les matières brutes, comme ces tiges mâchonnées ou ces bâtonnets de pailles qui remplaçaient les cigarettes. Subtiles fumaisons de ces climats d’enfance, rencontre vierge avec le goût des choses. La bouche aussi s’émancipe, sort de ses rives, se multiplie. De la même manière, en fin de repas, lorsque les doigts s’enfoncent et fouillent un mélange de fin gravier fluvial et de graines lisses, au fond d’un bol, où dépassent les antennes de drôles de petits rhizomes tronçonnés. Ils touchent quelque chose. Une truffe en chocolat ainsi dénichée à l’aveugle, par les ongles qui creusent à l’instinct, fouissant à la manière des cochons truffiers au pied des chênes. Elle est enrobée de poussières frustes qui contrastent avec la finesse de son cœur. Mise en scène.. Mais ce qui est ressenti par les doigts et accompagné du regard comme un rituel décalé, amusant, se transmet à toute la cavité buccale, à l’instant où le chocolat se répand. Et, parfait de densité, une fois qu’il se désagrège dans la salive et qu’au départ d’un point précis, tête d’épingle explosive, un univers de saveurs entame une expansion sans fin, chaudes et âcres, il y incorpore des sensations hétérogènes, tout ce qui participe de la théâtralisation gastronomique. Sa bouche, sa langue, son palais, ses papilles intériorisent les caractéristiques des graviers et des graines, le mouvement doux, ruisselant, des petits grains quand les doigts fouillent, la silhouette hirsute du morceau de racine, tout ce qui leur permet de mieux sentir. Là aussi, la bouche se décentre, elle est autant dedans que dehors, dorénavant à cheval sur les frontières, position à amadouer.

Cela lui donne envie de créer de grands registres de traits, de lignes, ou de noircir des carnets de signes, de formes géométriques accumulées, reliées en cellules indissolubles, comme vu dans l’exposition « art brut, collection abcd/Bruno Decharme ». Dessiner des alignements et croisements de lignes, au plus près de la terre, sans plus relever la tête, le bic bien serré entre les doigts, l’ouïe toujours en train de rêver dans l’oreiller ombilical absent, page après page, de manière concentrée, comme quand il construit pendant des heures un château de cartes ou d’allumettes et qu’il sait va s’effondrer. « Retourner la structure du langage sur le dehors des cris inarticulés, retourner le corps organique sur les variations intensives du corps sans organes. Toujours plier, déplier, multiplier pour percer ces formes d’intériorité, et entrer directement en contact avec les multiplicités du « dehors » par la création d’un « dedans » qui en supporte les afflux. L’opération de retournement ou de réversion ne consiste pas à déplacer la limite, parce que dans ce cas, on ne fait que la retrouver un peu plus loin, plus impérieuse encore. Ce sont les contresens les plus fréquents sur les notions de déterritorialisation et de ligne de fuite, comme s’il s’agissait de repousser les limites ou de s’en éloigner, alors qu’il s’agit de les enfourcher et d’être déterritorialisé, mis en fuite par leurs vecteurs. » (D. Lapoujade, p.297) Fougères séchées traversées de soleil, de même famille que des tentacules de pieuvres déshydratés et brodés à même les tissus lumineux, rubans de gastéropodes antédiluviens ou autres fossiles aériens, candélabres de petites ventouses, structures photophores sans intérieur ni extérieur, sans face ni arrière, dentelle de cendres et poussières de rouille, il éprouve la difficulté de les situer, réalité végétale mise en fuite, organisme désertique ultime, son regard s’engouffrant dans leur disparition en cours où appréhender un espace où se cacher, ne plus choisir son camp, rester à cheval. (Pierre Hemptinne)

Tagged: art et paysage, cuisine et pratique culturelle, la séparation filmer la séparation