Note : 4,5/5

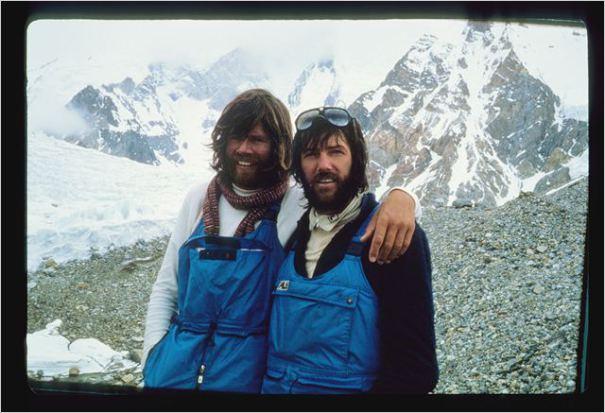

Dans leur travail de « réhabilitation » et de redécouverte de l’œuvre de Werner Herzog (ils ont édité cet automne le premier coffret sur quatre d’une intégrale partielle de sa filmographie), les éditions Potemkine ont décidé de mettre leur deuxième casquette de distributeur afin de sortir sur nos écrans deux magnifiques « ascensions » de Werner Herzog. La première, filmée en 1976 sur le volcan de la Soufrière en Guadeloupe, puis celle de deux alpinistes du Tyrol italien, Reinhold Messner et son équipier Hans Kammerlander, en 1984 sur les pentes des « montagnes lumineuses » (Gasherbrum en est la traduction littérale) du Karakoram pakistanais.

© Potemkine Films

D’origine bavaroise (et donc montagnarde) Werner Herzog a toujours eu une attention particulière pour la montagne : descendue par toute l’expédition d’explorateurs lancés après l’Eldorado dans le début d’Aguirre (1972), les Carpates dans son remake de Nosferatu en 1979, l’expédition de Fitzcarraldo durant laquelle le bateau sera hissé sur les pentes andines (1982)… Et les montagnes constitueront autant de « pics » dans la cinématographie herzogienne jusqu’à la descente en rafting des rapides péruviens dans L’œil d’un tueur réalisé en 2010. Autant de hauteurs qui jalonnent la filmographie de l’un des plus grands réalisateurs allemands d’après guerre et qui tendent sans cesse vers la transcendance et la « vérité extatique ». Car il y a constamment une propension au mysticisme chez Herzog. Sans jamais être religieuse, cette dimension mystique s’exprime dans la volonté de capter une réalité non discernable par le sens commun. C’est exactement là que se trouve l’extase dont parle ainsi Herzog lui-même dans ses entretiens avec E. Burdeau et H. Aubron :

« Derrière les images, derrière la vision, derrière l’histoire, derrière la grammaire de la narration et la grammaire de l’image, il y a quelque chose dont le cinéma peut vous offrir l’expérience en de très rares occasions : vous touchez alors une vérité plus profonde. Ça n’arrive pas très souvent, ça arrive en poésie… »

Cette poésie, cette extase qui est atteinte en de très rares occasions, Herzog s’en est fait une spécialité et c’est certainement ce qui en fait aujourd’hui un des réalisateurs contemporains les plus fascinants qui soit, mettant toujours le doigt sur cet « indicible », cette puissance « transcendantale » qui se cache derrière les réalités qu’il filme, s’orientant très tôt dans sa carrière aussi bien vers la fiction que vers le documentaire.

Car il s’agit bien, dans La Soufrière, d’une réalité, d’un événement réel que Herzog décida, sur un coup de tête, d’aller filmer en juillet 1976 alors qu’il apprenait que le volcan guadeloupéen présentait des signes d’activité violents, que la ville de Basse-Terre avait été évacuée, et, surtout, que deux pauvres paysans avaient décidé de rester pour affronter la mort (selon les spécialistes, il ne faisait aucun doute que le volcan entrerait bientôt en éruption).

Au-delà du documentaire scientifique, il s’agit pour Herzog à ce moment là de filmer la puissance d’une nature incontrôlable, l’abandon de ces deux hommes, pauvres, face à elle, l’incapacité de l’Homme réduit à fuir sa maison, sa ville. Avant même de monter sur les versants de la Soufrière pour aller à la rencontre des hommes qui ont motivé son geste cinématographique, c’est la ville de Basse-Terre qui intéresse Herzog, entre en résonance ensuite avec ce qui lui dira le paysan. Derrière ce volcan en colère, c’est une colère divine qui résonne au travers de toutes les constatations factuelles du réalisateur allemand, au travers de ce paysan qui reste allongé, indifférent aux secousses sismiques de l’activité volcanique, expliquant que si il est dans cette situation, c’est que Dieu l’a voulu et qu’il s’en remet à son jugement.

Mais cette dimension transcendantale divine se retrouve surtout dans la vision apocalyptique de la ville de Basse-Terre abandonnée à son sort et à la lente déambulation d’une caméra fantomatique : les chiens errent et meurent de faim, les télévisions sont encore allumées, les serpents vont se jeter dans la mer et s’y noyer pour fuir le volcan. Le silence résonne et seule la voix de Herzog sert de guide dans le cauchemar qu’il filme, dont les images sont quasi-prophétiques de toutes les catastrophes que le monde connaîtra plus tard : les abandons de Fukushima et Tchernobyl entre autres.

Mais le film reste impressionnant dans sa dimension autobiographique. Sans cesse Werner Herzog rappelle le grand danger encouru par ses deux opérateurs image et lui-même, le volcan risquant de déverser toute son ire d’un instant à l’autre. Dans beaucoup de documentaires, par la voix off qu’il fait souvent lui-même, Herzog entre dans le processus du film, participe à sa dramaturgie, et même si nous savons qu’il a survécu à la Soufrière, qui n’explosa finalement pas (ce que certains scientifiques n’expliquent toujours pas, après les nombreux signes que donna le volcan), il est impossible de ne pas ressentir l’anxiété du réalisateur allemand, qui, poussé par une « nécessité », continue malgré tout, montant à seulement quelques dizaines de mètres du cratère.

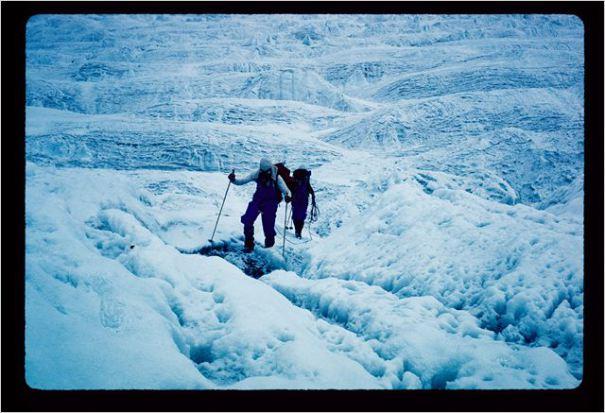

© Potemkine Films

Dans Gasherbrum, Herzog ne fait qu’une partie de l’ascension, s’arrêtant « seulement » au camp de base situé à un peu plus de 5000 mètres d’altitude, laissant le soin à Reinhold Messner et son coéquipier Hans Kammerlander de grimper le Gasherbrum 1 (8080 mètres) et le 2 (8034 mètres), l’exploit résidant dans le fait de faire les deux en une seule expédition alpine (les grimpeurs sont autonomes et portent chacun leur matériel) sans repasser par le camp de base. Plus que l’ascension elle-même (qui ne dure que 8 minutes sur les 45 que fait le film), c’est d’abord la préparation de l’expédition, puis l’état d’esprit de Reinhold Messner, qui intéressent Herzog.

« Quelle fascination les conduit sur ces sommets comme des accros ? »

Une fois la question lancée dés le début du film, il s’agit de toucher la « vérité extatique » au travers des multiples interviews de Reinhlod Messner, en l’épargnant le moins possible, allant dans les coins les plus sombres de son histoire personnelle (en particulier la mort de son frère lorsqu’ils étaient en expédition en Himalaya, sa première, 14 ans auparavant). Au fur et à mesure que le film avance, on comprend mieux ce qui attire Herzog dans la personnalité de Messner, dans sa volonté de dépassement de soi, dans son addiction à l’altitude et à l’expérience alpiniste extrême.

Il y a, dans l’entreprise de Messner et Kammerlander, cette recherche de la performance, mais aussi toute une dimension « artistique » (c’est Messner lui-même qui le dit dans les premières minutes du film), celle de vouloir inscrire en grandes lettres imaginaires leur exploit sur les pans de la montagne, celle de vouloir toucher cette indicible extase. En réalité, il y a beaucoup de points communs entre l’artiste cinématographique allemand et l’« artiste » alpin italien qui cherchent tous les deux l’expérience, se trouvant le point commun, dans la dernière interview du film, l’envie de marcher jusqu’au bout du monde à la recherche constante de la découverte et de l’émerveillement.

Mais les points communs entre les deux sont encore plus profonds, il faut les voir dans l’ornière du film, dans la bio-filmographie de Herzog. Comme Messner qui a la volonté de retourner sur les sommets quoiqu’il arrive, Herzog a aussi cette volonté de filmer quoiqu’il arrive. Il faut savoir qu’à cette époque, le réalisateur allemand venait de sortir d’une expérience filmographique éreintante, et connut tous les soucis du monde à réaliser Fitzcarraldo. Or il est intéressant de constater que la volonté première pour Herzog était de suivre les deux alpinistes afin de voir si il était possible de tourner une fiction sur le K2, sommet le plus difficile du monde, avec toute une équipe de tournage. Comme Messner qui jouait avec la mort constamment, Herzog imaginait prendre tous les risques pour tourner, cherchant à faire encore plus fort et plus impressionnant que son précédent film.

Plus encore que dans La Soufrière dans lequel il ne fait que l’effleurer, Herzog arrive magnifiquement à donner une ampleur poétique à son film, préférant les longs silences, entrecoupés de courts commentaires, pour filmer la montée des deux alpinistes. Ces quelques séquences sont l’occasion pour le réalisateur allemand de rendre compte de l’expérience métaphysique de la montée, de l’affrontement de la Nature et de sa puissance. Alors que les deux italiens montent et sont encore visibles, minuscules et déjà loin, écrasés par la puissance visuelle de la montagne imposante, la musique du groupe Popol Vuh (qui signait alors toutes les BO de Herzog) s’élève et appelle, avec une beauté époustouflante, cette interprétation de l’expédition comme une élévation spirituelle, alliant musiques indiennes et électroniques.

© Potemkine Films

En haut il y a la montagne lumineuse, en bas, un cinéaste qui a compris et capté sa force poétique, et deux hommes qui réalisent le rêve de tous : celui de toucher les cieux. Avec La Soufrière, et surtout avec Gasherbrum, Herzog confirmait à l’époque qu’il était un grand réalisateur de documentaire. Aujourd’hui, trente ans après l’expédition de Messner et Kammerlander, trente ans après ce petit chef d’œuvre du cinéma d’alpinisme, les deux alpinistes ont survécu à toutes leurs ascensions et sont entrés dans la postérité de leur art. Herzog, lui aussi, est toujours là, façonnant encore sa filmographie foisonnante et fascinante.

Simon Bracquemart

Films en salles depuis le 3 décembre 2014.