Christopher Nolan, 2014 (États-Unis)

« UNE FOIS PASSE LE PONT,

LES FANTÔMES VINRENT A SA RENCONTRE »

Nosferatu

F. W. Murnau, 1922

« Rage, rage against the dying of the light »

Do not go gentle into that good night

Dylan Thomas, 1951

Avant d’être quoi que ce soit, Interstellar est un film sur le rêve, matière avec laquelle Christopher Nolan a toujours construit ses films 1. C’est pourquoi, tout le réalisme scientifique promis et l’objet d’études annoncé avec Interstellar ne sont à mes yeux que des leurres.

UNE MAQUETTE, DES LIVRES, UNE MONTRE : L’ÉNIGME A RÉSOUDRE

Après Gravity (2013) et enroulant l’espace-temps comme une feuille de papier pour établir une proximité plus grande et un lien plus direct tant avec 2001 de Kubrick (1968) qu’avec Solaris de Tarkovski (1972) 2, comme si d’ailleurs le film d’Alfonso Cuarón n’avait jamais existé ou servait seulement d’appui à une impulsion supérieure, Nolan réactive notre propre capacité à rêver. Et tout commence par la chambre de Murphy (Mackenzie Foy). Il est en effet très notable de constater que le merveilleux naît avec cette petite fille dans cette chambre et d’autant plus plaisant d’imaginer sa bibliothèque comme la cloison précaire qui la sépare de l’espace infini ou plutôt d’un avenir (de réminiscences ?) aux possibilités infinies 3. L’enfant, les étoiles et la pleine capacité à s’émerveiller, un autre lien direct est tracé, avec un cinéma plus populaire cette fois, Spielberg et Rencontres du Troisième type (1977). Cette chambre d’enfant paraît en outre avoir dès le début une histoire et un rapport au temps particulier : même lorsque Murphy est encore enfant, ce sont ses jouets posés qui semblent avoir été tôt transformés en souvenirs ou toute la poussière qui flotte et se dépose qui place aussitôt l’endroit hors du temps. C’est dans cette sphère d’intimité, forteresse longtemps imprenable pour le père, que s’expriment les fantômes de Murphy. Ce n’est pourtant qu’avec l’âge que celle-ci (Jessica Chastain) sera plus à même de comprendre, probablement aidée par quelque objet qui là, dans les cartons et sur les étagères, serviront de vecteurs entre elle et ses fantômes ; sa mère décédée certainement, mais davantage son père, puisque c’est surtout de sa relation avec Cooper qu’il s’agit (Matthew McConaughey). Ainsi, attendant qu’une âme les ranime, sont abandonnés dans la chambre une maquette de module spatial brisée (une des métaphores évidentes du rêve spatial brisé, un peu comme si Interstellar reprenait où Gravity se concluait), des livres et une montre (la connaissance autant que l’aventure au vu des titres en référence et le temps comme si ces notions finalement se complétaient)… Des objets qui en vérité synthétisent (et nous pourrions ajouter le Rubik’s Cube qui figure sur la table de chevet de Murphy) tout et si peu de l’essence du film.

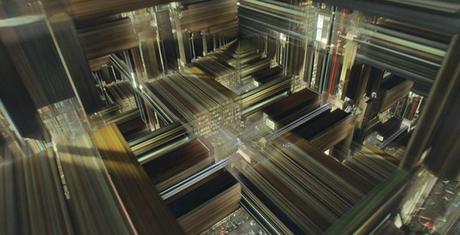

Les mondes échafaudés par Christopher Nolan ont dans un premier temps tendance à s’élever au-dessus de nous, à nous dominer de très haut avant de nous écraser sinon de nous enfermer. Mais on peut aussi se saisir des éléments de solution disposées çà et là pour en sortir, objet, geste ou raccord (Ellen Page créant, enfermant, trompant par des miroirs et les brisant d’un geste sous le pont de Bir-Hakeim dans Inception, 2010). De plus haut, il est alors possible de contempler ces montages, ces constructions et ces labyrinthes. Les personnages se voient ainsi d’abord privés de tout horizon : murs de chambre, tempête de poussières et vague immense, architecture de la station Cooper se repliant sur elle-même, planète du Dr. Mann où les montagnes couvrent le sol et le ciel, le tesseract en dernier lieu, cloisonnement infini de moments possibles. Ces murs qui se dressent sont pourtant surmontés ou finissent par laisser filtrer la lumière. Les Cooper, père et fille, cherchent chacun de son côté à échapper à ses murs, à échapper à la mort et à s’élever pour redécouvrir l’horizon, aussi vaste qu’il puisse être (et par conséquent labyrinthe absolu), entre les étoiles et les rêves 4.

LE RETRANCHEMENT DES PROFONDEURS

Comment transcender la mort et échanger avec ses propres fantômes ? C’est tout le problème posé en équation par le Dr. Brandt (Michael Caine), repris par Murphy, et c’est tout le problème de Cooper qui malgré les années-lumières traversées entend revoir les siens. Une scène permet de parfaitement ressentir toute la pesanteur de la situation. Sur la planète d’eau, lorsque Cooper a passé une heure (et l’a perdue), compte tenu de la relativité, 23 années ont passé sur Terre. De retour dans le vaisseau, parce qu’ils résument en quelques moments et de longues ellipses les vingt-trois années passées trop loin d’eux (diplôme de fin d’étude, mariage, premier enfant…), les messages qu’il entend de son fils et de sa fille le dévastent. La scène entre d’ailleurs étonnament en correspondance avec deux autres films sortis à quelques mois d’intervalle : Boyhood de Linklater (2014) et Mommy de Dolan (2014). Le premier, par sa construction en ellipses et ses moments capturés sur douze ans, par ses questions qui apparaissent en filigrane sur la vie, la mémoire et le temps, trouvait une grande résonance en nous. Le second, auquel nous avons aussi été particulièrement sensibles, montrait en dernière partie le rêve d’une mère, tempus fugit enivrant et rayonnant, où le meilleur arrivait pour son fils (diplôme de fin d’étude, mariage, premier enfant…). Dans Interstellar, prisonnier d’une réalité où la mort en montagne de poussières s’abat sur les populations 5, Cooper ne rêve-t-il pas lui aussi ? Au début du récit, il fait un choix, celui d’abandonner ses enfants pour visiter d’autres mondes et peut-être, soit-disant, sauver l’Homme (le prétexte scénaristique, puisque la Terre se meurt, c’est trouver une planète colonisable et tout aussi vivable). Mais durant toute son aventure, il rêve de ses enfants, aspire de tout son être à les retrouver. Paradoxalement sa fille est devenue son fantôme, celui qui n’a de cesse de le hanter et avec lequel il veut rester en paix. A mes yeux, toute la substance du film est là : au seuil de la mort, être en paix avec soi et les siens, se rassurer et ne pas regretter (l’abandon de sa famille par exemple, sachant que ce choix pourtant si difficile à assumer était justifié). Dans Inception, cette substance, la question du regret, s’écoule et se répand dans chaque strate du film, car le propos est le même qu’Interstellar : échapper à l’enfermement (malgré l’emboîtement et le repli vers les profondeurs) et accéder par le rêve à une vérité tangible, toucher à l’intime et pour Cobb (DiCaprio) non plus, ne pas regretter (de n’avoir pu empêcher le suicide de sa femme). Enfin : accepter.

« That’s what time is. It’s no more 50 A.D. than it’s 2001. There’s just one instant, and that’s what we’re always in. Then she tells me that this is the narrative of everyone’s life. Behind the huge difference, there is but one story… of moving from the no to the yes. All of life is, « No, thank you. No, thank you. » Then ultimately it’s, « Yes, I give in. Yes, I accept. Yes, I embrace. » That’s the journey. » (Linklater lui-même, corrigeant une théorie avancée par K. Dick sur le temps, dans Waking life, 2000)

REMONTER POUR CONTEMPLER LA STRUCTURE

L’accélération du temps et le soudain déplacement dans l’espace sont admirablement représentés lorsque Cooper quitte les siens. Depuis son véhicule lancé sur une ligne droite, le regard est porté en arrière sur la ferme qui disparaît et, simultanément, la bande son nous propulse dans la navette qui avec fracas arrache toute sa masse de la base de lancement. Le raccord avec le plan suivant dans l’espace est ainsi assuré par le son et l’émotion du départ avant que le silence brusquement ne s’installe. Sur l’ensemble du film, Christopher Nolan compose son propre réseau d’étoiles, détermine sa propre organisation générale de l’univers ainsi que le point de l’espace-temps qui précisément fera figure de singularité. De la même manière, il organise ses plans, les amène à correspondre comme s’il pliait et enroulait la pellicule à laquelle il est si attaché (un wormhole) et démontre sa maîtrise de l’espace-temps… Un espace-temps cinématographique, c’est-à-dire un lieu, est-il besoin de le rappeler, où « toute force devient infinie, où les lois classiques de la physique perdent leur validité ».

Ainsi, le montage est moins simple qu’il n’y paraît et offre au récit des bifurcations et des conjonctions qu’il n’est pas toujours évident de déceler la première fois. Il nous semble d’abord voir dans le rêve du crash au début du récit un plan qui trouble toute la structure du film, celui du fuselage de l’appareil (blanc aux courbes douces) parce qu’il ressemble déjà étrangement à la coque du vaisseau spatial qui permet à Cooper de visiter les différentes planètes balisées. Est-ce à dire qu’il y aurait à nouveau (encore et toujours ?) un rêve dans le rêve ? Laissons cela pour une prochaine lecture. Comme le plan exceptionnel qui montre le départ de Cooper, le montage alterné que veut Nolan pour un large segment du film nous projette dans une sorte d’accélération progressive où deux récits, celui de Murphy sur Terre et celui de Cooper dans l’espace, ne font plus qu’un dans le tesseract, même si le père et sa fille demeurent séparés en cet endroit par la fine cloison de livres ; un miroir devrions-nous dire puisque, nous l’avons déjà précisé, chacun est devenu le fantôme de l’autre, chacun percevant la manifestation de l’autre mais ne pouvant encore directement communiquer avec lui. Cette idée du miroir se renforce si l’on songe à la boucle dans laquelle s’enferme le film, boucle formée par une répétition de plans (ce que l’on relevait aussi facilement dans Inception) : dès le début et à la fin (juste avant l’épilogue), des personnes âgées, Murphy et quelques anonymes 6, prennent la parole face caméra et témoignent d’une époque révolue. Cet effet miroir se renforce encore par un raccord marquant qui nous donne justement l’impression d’une traversée du miroir. Ce raccord conclut la scène bouleversante décrite plus haut dans laquelle Cooper découvre les messages de ses enfants. L’astronaute fait face à un écran et quand apparaît le visage de Murphy (Jessica Chastain que le spectateur voit pour la première fois), Nolan nous fait basculer de l’autre côté de l’écran. Le spectateur se retrouve alors avec Jessica Chastain qui termine d’enregistrer son message (et du message entendu à son enregistrement, le réalisateur fabrique un flash-back tout à fait singulier). De cette manière, d’un cut sur pellicule, Nolan franchit l’espace-temps considérable qui sépare le père de sa fille et nous ramène sur Terre pour poursuivre sa narration.

L’ONIRISME RETROUVÉ

Malgré les magnifiques prétentions de Gravity, le film de Cuarón offrait une infime résistance. Quelque chose qui gênait et que l’on attribuait probablement au genre : comment un film catastrophe pouvait-il en effet autant échanger avec 2001, l’odyssée de l’espace ? Mais la véritable limite à l’attraction qu’exerçait sur nous le chef-d’œuvre de Cuarón n’était pas là. Et il fallait que nous fussions aveugles car elle est indiquée dès l’exergue : « L’Homme ne peut vivre dans l’espace ». A présent, après la projection d’Interstellar, il est plus facile d’identifier la gêne : Gravity nous interdisait le rêve. Rêve auquel Nolan redonne sens et puissance 7.

Le rêve auquel il nous convie permet de briser l’espace-temps et d’échanger avec les fantômes. Ceux de Cooper et de Murphy, et par identification, les nôtres. C’est toute la puissance de son cinéma (du cinéma). Après 2001, après Solaris ou, pour quitter la science-fiction, The tree of life (Malick, 2011), Interstellar interroge notre condition d’être humain, nous rappelle notre mortalité. Toutefois, à la différence des trois réalisateurs évoqués et c’est certainement ce qui le différencie le plus de Kubrick qu’il admire (plutôt que ces concessions au cinéma populaire), Nolan nous laisse les clefs du labyrinthe. Il construit une énigme, ne craint pas d’intégrer le paradoxe dans ses plans, mais tient à l’écart tout véritable mystère : selon ce que l’on voit, tout pour lui doit avoir une (son) explication. Il faut par conséquent d’abord accepter cela (sa vraie faiblesse sûrement), c’est la condition au rêve, à l’émerveillement et au voyage. Néanmoins, une fois passée cette condition, une fois traversé le pont, perdu dans le tesseract, dans l’immensité de l’espace ou dans une simple chambre d’enfant, c’est sans difficulté aucune que les fantômes viennent à nous.

1 Dans une moindre mesure dans la trilogie Dark knight (2005-2012), quoique ce soient bien les cauchemars, les fantômes, de Bruce Wayne qui donnent naissance au Batman.

2 Le rapprochement est aussi fait avec le Solaris de Steven Soderbergh (2002) : même hantise d’un proche disparu, même voyage interstellaire, même poète cité en référence (And death shall have no dominion cette fois, poème des années 1930 qu’il n’est pas difficile non plus de mettre en relation avec Inception ou Interstellar).

3 Remarquons les couleurs et les tons des parois du tesseract (et de la chambre), nuances de marron, assez semblables aux tapisseries très en vogue dans les années 1970, les dix premières années de Nolan (le réalisateur anglais naît en 1970). Ajoutons ici aussi l’absence, dans le récit, de véritable marqueur temporel, pas de téléphones portables ni d’ordinateurs, rien qui nous rattache spécifiquement à l’époque contemporaine.

4 Jacques Aumont dans son opuscule sur Vampyr de Dreyer (1932) écrit sur le labyrinthe (éd. Yellow Now, 1993). Il en cite d’abord un fermé et architecturé, celui qui vient d’abord à l’esprit. « Mais il en existe une forme suprême, que Borges déjà avait distinguée : l’espace ouvert, infini du désert. Plus de contrainte, plus de murs – mais la perte est sûre, plus absolue encore que dans le labyrinthe des architectes » (p. 13). Il suffit de remplacer le mot « désert » par « espace » pour que ce propos illustre tout aussi parfaitement Interstellar. Un peu plus loin, dans un passage intitulé « L’espace du dedans, l’espace du dehors », Aumont répète que les films de Dreyer sont assimilés à des Kammerspielfilme. Compte tenu de l’importance de la chambre dans Interstellar, on s’amuserait presque à dire la même chose de ce dernier.

5 Quelle plus belle métaphore que ces dust bowls ? Et, presque par anticipation, on pense soudain aux corps de Pompéi découverts dans Voyage en Italie de Rossellini (1954).

6 Lire l’article d’Alissa Rosseberg paru dans le Washington Post sur les emprunts de Nolan au documentaire de Ken Burns et Dayton Duncan, The dust bowl (2012), « How Ken Burns’ surprise role in ‘Interstellar’ explains the movie », article du 6 novembre 2014 (consulté le 20 novembre 2014). Et cette précision pour remarquer que Nolan est loin d’évacuer tout l’aspect politique que peut recouvrir son film : « And Nolan’s use of Burns’s material provides a fascinating window into what the director is trying to say about human actions and environmental responsibility with “Interstellar.” »

7 On peut pousser plus loin la comparaison avec Gravity si l’on s’intéresse aux tout derniers plans des deux films. Une femme sur une plage dans les deux cas : caméra au sol, Sandra Bullock s’éloigne de la mer chez Cuarón, caméra en hauteur, Anne Hathaway s’approchant de la mer dans Interstellar, l’une sur Terre et voulant y rester, l’autre sur une autre planète et forcée d’y rester.

A l’opposé, lire l’excellent article d’Emmanuel, « Un Kubrick’s Cube dans l’espace », justement remarqué par quelques férus de sciences et autres spécialistes d’astrophysique.

Plus positif, voir aussi le bel article de Thimothée Girardin, « Le fantôme dans la machine » qui s’appuyant sur le temps et les larmes ose par exemple rapprocher l’admirable Mirage de la vie de Sirk (1959) d’Interstellar.