« You may bury my body, down by the highway side

« You may bury my body, down by the highway sideSo my old evil spirit, can catch a Greyhound bus and ride”

« Je voudrais qu’on m’enterre au bord d’une route sur le bas-côté

pour que le démon qui est en moi puisse prendre un bus et filer »

Robert Johnson est une légende de la musique

noire américaine. Le plus grand bluesman de tous les temps, un mythe vénéré par

Hendrix, Clapton, Led Zeppelin, les Rolling Stones et tant d’autres. Un

musicien raté qui aurait vendu son âme au diable pour jouer comme un Dieu. Ceux

qui l’ont vu à l’œuvre affirmaient que ses mains couraient sur le manche de son

instrument comme des araignées. Sur scène, il se tenait dos au public pour que

personne ne puisse voir sa technique. Son image sulfureuse, il l’a entretenue soigneusement.

Oui, un soir d’errance, sur une route du Mississipi, à un carrefour, le prince

des ténèbres lui est apparu. Il a pris sa guitare et lui a accordé, scellant le

pacte. Johnson a alors connu la gloire dans les Juke Joints, « ces églises

de la nuit qui sentaient bon le soufre ». Il a pu enregistrer vingt-neuf

chansons entre 1936 et 1937. Tout ce qu’il reste aujourd’hui de celui que les apôtres

de la vertu appelaient « le fils de Satan », mort empoisonné par un

mari jaloux au cours de l’été 1938. Il avait 27 ans.

Robert Johnson est une légende de la musique

noire américaine. Le plus grand bluesman de tous les temps, un mythe vénéré par

Hendrix, Clapton, Led Zeppelin, les Rolling Stones et tant d’autres. Un

musicien raté qui aurait vendu son âme au diable pour jouer comme un Dieu. Ceux

qui l’ont vu à l’œuvre affirmaient que ses mains couraient sur le manche de son

instrument comme des araignées. Sur scène, il se tenait dos au public pour que

personne ne puisse voir sa technique. Son image sulfureuse, il l’a entretenue soigneusement.

Oui, un soir d’errance, sur une route du Mississipi, à un carrefour, le prince

des ténèbres lui est apparu. Il a pris sa guitare et lui a accordé, scellant le

pacte. Johnson a alors connu la gloire dans les Juke Joints, « ces églises

de la nuit qui sentaient bon le soufre ». Il a pu enregistrer vingt-neuf

chansons entre 1936 et 1937. Tout ce qu’il reste aujourd’hui de celui que les apôtres

de la vertu appelaient « le fils de Satan », mort empoisonné par un

mari jaloux au cours de l’été 1938. Il avait 27 ans.

Dupont et Mezzo (« Le

roi des mouches ») remontent la vie de Johnson à contre courant des

versions folkloriques pour ancrer son parcours dans la réalité. La référence au

diable est présente mais elle s’affiche surtout comme un élément « commercial »

que bien d’autres avant lui avaient d’ailleurs déjà utilisé. L’histoire de ce

gamin n’a rien d’originale. Enfance

difficile. Marié très tôt, sa femme adorée et son enfant meurent en couches. Il

n’a que 19 ans. Il entame alors une longue errance sur les routes et les rails

du sud profond, sa guitare en bandoulière. Des débuts catastrophiques où les

autres musiciens se moquent de son manque de talent. Il disparait plusieurs

mois. A son retour, son jeu s’est transfiguré, sa technique éblouit l’assistance.

Ainsi débute la légende. Sa transformation est selon lui due à sa rencontre

avec le Malin, sa réputation est en marche. Il en jouera jusqu’au bout, au

moins autant que de son charme incroyable. Chaque nuit, il se noie dans l’alcool

et les aventures d’un soir. Les femmes sont folles de sa beauté troublante, de

son charisme, de son visage imberbe, de son regard aux lueurs ensorcelantes. Son

ascension sera aussi fulgurante que sa chute. L’enfer l’attendait de toute

façon, il lui fallait bien payer sa dette, le moment venu. Et le lecteur de

tourner la dernière page en se disant que, finalement, sa seule malédiction

était sans doute son inégalable talent.

Dupont et Mezzo (« Le

roi des mouches ») remontent la vie de Johnson à contre courant des

versions folkloriques pour ancrer son parcours dans la réalité. La référence au

diable est présente mais elle s’affiche surtout comme un élément « commercial »

que bien d’autres avant lui avaient d’ailleurs déjà utilisé. L’histoire de ce

gamin n’a rien d’originale. Enfance

difficile. Marié très tôt, sa femme adorée et son enfant meurent en couches. Il

n’a que 19 ans. Il entame alors une longue errance sur les routes et les rails

du sud profond, sa guitare en bandoulière. Des débuts catastrophiques où les

autres musiciens se moquent de son manque de talent. Il disparait plusieurs

mois. A son retour, son jeu s’est transfiguré, sa technique éblouit l’assistance.

Ainsi débute la légende. Sa transformation est selon lui due à sa rencontre

avec le Malin, sa réputation est en marche. Il en jouera jusqu’au bout, au

moins autant que de son charme incroyable. Chaque nuit, il se noie dans l’alcool

et les aventures d’un soir. Les femmes sont folles de sa beauté troublante, de

son charisme, de son visage imberbe, de son regard aux lueurs ensorcelantes. Son

ascension sera aussi fulgurante que sa chute. L’enfer l’attendait de toute

façon, il lui fallait bien payer sa dette, le moment venu. Et le lecteur de

tourner la dernière page en se disant que, finalement, sa seule malédiction

était sans doute son inégalable talent.

Je kiffe, que dis-je, je surkiffe Robert Johnson depuis que

j’ai découvert son histoire en visitant le Texas au début des années 90. J’ai

entendu ses chansons des centaines de fois et le charme opère toujours. Ce gars est l’incarnation absolue du blues. « Love

in vain » est le plus bel hommage que l’on pouvait lui rendre.

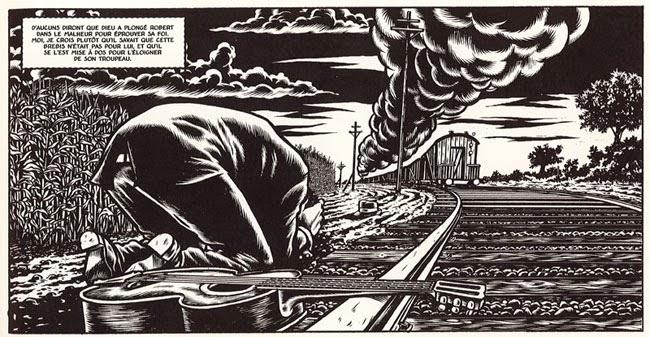

Graphiquement, c’est juste fabuleux. Le noir et blanc de Mezzo est sensuel,

presque organique. Ses aplats sont d’une profondeur et d’une densité rarement

vues. Le format à l’italienne, les nombreuses illustrations pleine page et la

voix off achèvent de plonger le lecteur au cœur de cette vie brûlée par les deux bouts. Cerise

sur le gâteau, on trouve en fin d’ouvrage les textes des chansons de Robert

Johnson, en VO et en français, dont le célébrissime « Sweet Home Chicago ».

Un album incontournable, indispensable à tout amateur de Blues qui se respecte.

Une bien jolie pépite, à offrir ou à s’offrir (moi, c’est déjà fait !).

Je kiffe, que dis-je, je surkiffe Robert Johnson depuis que

j’ai découvert son histoire en visitant le Texas au début des années 90. J’ai

entendu ses chansons des centaines de fois et le charme opère toujours. Ce gars est l’incarnation absolue du blues. « Love

in vain » est le plus bel hommage que l’on pouvait lui rendre.

Graphiquement, c’est juste fabuleux. Le noir et blanc de Mezzo est sensuel,

presque organique. Ses aplats sont d’une profondeur et d’une densité rarement

vues. Le format à l’italienne, les nombreuses illustrations pleine page et la

voix off achèvent de plonger le lecteur au cœur de cette vie brûlée par les deux bouts. Cerise

sur le gâteau, on trouve en fin d’ouvrage les textes des chansons de Robert

Johnson, en VO et en français, dont le célébrissime « Sweet Home Chicago ».

Un album incontournable, indispensable à tout amateur de Blues qui se respecte.

Une bien jolie pépite, à offrir ou à s’offrir (moi, c’est déjà fait !).

Love in vain : Robert Johnson, 1911-1938 de Mezzo et J.M Dupont. Glénat, 2014. 72 pages. 19,50 euros.