Le (jeune) cinéaste québécois s'empare encore une fois de la thématique de la relation mère-fils, thématique qui plane sur sa filmographie comme fantôme autobiographique (rappelons que Dolan fait son entrée en scène en tant que réalisateur avec J'ai tué ma mère), en mettant en scène un triptyque de personnages : Diane, la mère, Steve, l'adolescent hyperactif et Kyla, la voisine qui se fond dans cette liaison mère-fils compliquée.

Prix du Jury à Cannes, ex-aequo avec le dernier film de Godard, Mommy est une nouvelle pépite qui vient ajouter encore plus d'éclat à la filmographie de Dolan.

Dolan propose un mélodrame maternel, dévoile la lutte qui accompagne la maternité et cela sans fards, à l'image du mascara sombre qui s'écoule sous les yeux humides de Diane (Anne Dorval). Diane, veuve, est seule à la charge de Steve (Antoine Olivier Pillon) et doit contrer sa violence pour « l'éduquer ». Kyla (Suzanne Clément) est mariée, mère d'une petite fille et traumatisée par la mort d'un garçon (ce que Dolan dévoile subtilement, sans un mot, avec des portraits du défunt). En deuil, elle devient bègue et va s'abandonner dans cette famille qui n'est que cris, rires, insultes, danses et amour, comme le souligne Diane, en s'adressant à son fils : s'aimer « c'est ça qu'on fait de mieux, mon homme ». Kyla, qui refoule son chagrin dans le mutisme, découvre comment la souffrance peut être explosive, et comment l'apaisement et les soins peuvent être enclenchés par des fous rires, des cris, de la violence.

Exploser est décrit dans la fiction de Kyla comme un remède et devient aussi le mot d'ordre du jeu des trois comédiens principaux, inouïs passeurs d'émotions, impressionnants de justesse et de naturel. Antoine Olivier Pillon s'électrise dans l'imprévisibilité de son personnage, tord son visage à chaque crises, et les gros plans dévoilent une déformation troublante pour un visage si juvénile (17 ans). Anne Dorval rejette le pathos au profit d'un jeu qui mélange ironie démente (sa façon de « gueuler », de mâcher son chewing-gum, d'insulter ceux qui l'agacent) et intense incertitude (ses yeux illuminés par l'espoir qui dévoilent une certaine fragilité). Elle fait de son assurance la carapace de son personnage, carapace qui camoufle sa vulnérabilité maternelle. Suzanne Clément, extrêmement touchante en femme presque détruite, surprend par sa violence pendant une séquence et émeut dans la façon que son personnage a de se lâcher, de se laisser timidement aller (elle fume, rit, chante puis danse).

Dolan dessine des portraits de femmes fortes, qui se débattent avec leur statut de mères. Il fait aussi du personnage de Steve un défenseur de la cause féminine. La scène du karaoké, pendant laquelle les couleurs des lumières peignent la tension bouillonnante de rouge et de bleu, décrit la punition que souhaite infliger le cinéaste à ces hommes, symboles d'une masculinité perverse et ennemis de ces femmes. Hors de lui, Steve déferle sa haine sur un homme du bar, un de ceux qui veut salir et meurtrir ces femmes que Dolan aime tant et on comprend alors que Mommy est un mélodrame féminin, et pas uniquement maternel.

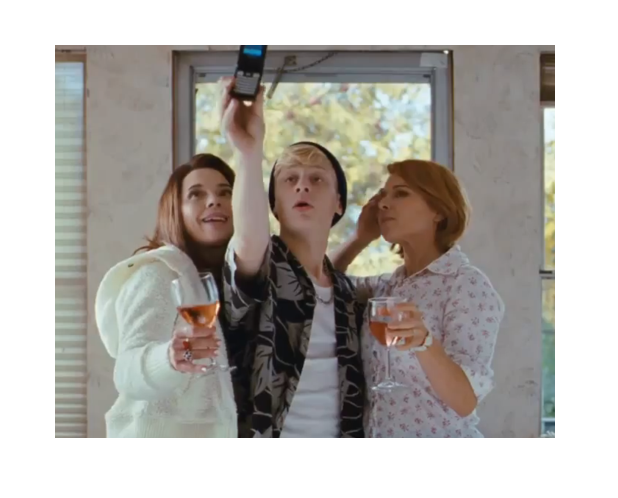

Le cadre de l'image est encore plus serré que dans Laurence Anyways (carré, 1:1). Grâce à ce format, Dolan fait des portraits de ses trois personnages : il en fait des icônes, dorées par la lumière du soleil d'automne. Le cadre est élargi à deux reprises, étiré par Steve en personne, dont la sensation de liberté contamine les limites de l'écran. Et une seconde fois sur la route, pendant un autre instant de liberté, d'épanouissement partagé par le triptyque de personnages.

Les personnages sont lâchés au milieu d'une esthétique kitsch (des portes clefs lourds et bruyants aux jeans à paillettes, en passant par des faux ongles à bijoux) et Dolan les filme comme victimes d'un fulgurant excès d'amour naturel. Steve, comme coquille symbolique de cet amour, ne contrôle ni sa haine, ni sa tendresse, qui débordent. Il embrasse sa mère en posant sa main sur sa bouche, puis enlèvera sa main plus tard. Dolan ensoleille cet amour et sa violence, il filme la chaleur de leur enlacement, il illumine avec force, tendresse et (inexplicable ?) maturité cette passion viscérale.

Dolan nous donne tant : nous sommes captifs de ses émotions et Mommy se démarque comme une expérience planante, un éloge de la vie et de ce cinéma qui s'en fait le miroir. On frôle l'excessif, l'ombre du pathos est là mais le « trop » n'est jamais négatif, la justesse est incroyable et la pluralité des sensations s'y épanouit (on rit, on pleure, on s'émerveille). Le plaisir est si infini, si brûlant, que les mots viennent à manquer … On sort ébloui par l'intensité et la beauté foudroyante de Mommy, et par le génie de son réalisateur, qui nous laisse sans voix jusqu'à la prochaine perle.