Festival d’avignon 2014

Enfin, nous y sommes ! Après des conflits acharnés, de nombreuses délibérations, des manifestations, des mécontentements, mais pas encore de réussite dans ce combat maintenant bien connu des intermittents, le Festival d’Avignon a finalement débuté, et les rues de la ville sont déjà gorgées d’amateurs de théâtre venus savourer le délicieux mélange théatre-soleil avignonnais.

En première partie de cet article, les critiques des spectacles vus au Festival OFF ; en seconde partie, celles des spectacles vus au Festival IN.

Pour plus de variété dans les choix des lecteurs, j’ai fait appel à ma complice, qui sera au Festival d’Avignon après moi, pour critiquer ce qu’elle voit. Ainsi ses critiques seront précédées d’une * pour la distinction.

____________________________________________________

Racine par la racine (Théâtre de l’Essaïon)

On parlait de triomphe d’Avignon Off 2013, j’en avais beaucoup entendu parler. Et on ne peut pas être déçu d’un spectacle qui met en valeur les vers de Racine, non ? Et bien si. J’en attendais sûrement trop, au regard des critiques alignées sur le prospectus. Mais si le fil directeur est perceptible : l’enchaînement et la présentation des 11 tragédies de Racine, en sélectionnant pour chacune un passage bien connu, l’intention, elle, l’est moins. Qu’est-ce que cette présentation des scènes apporte ? Si on ne connaît pas les vers, ça nous apparaît comme un joyeux capharnaüm, et si on connaît, on est parfois déçus par la prestation. Pour Phèdre particulièrement, j’ai trouvé que ça manquait cruellement d’émotion… Bien dommage, car l’actrice qui l’interprète s’en était plutôt bien sorti en Andromaque. Ils sont quatre sur scène, et seule elle se détache du lot : l’autre actrice est satisfaisante, et je n’ai pas réussi à prendre au sérieux l’un des deux acteurs restants, son visage étant bien trop comique pour être convaincant dans du Racine.

Pas essentiel. ♥

Lettre d’une inconnue (Théâtre du Chien qui fume)

Lorsqu’un écrivain connu rentre chez lui de voyage, ce soir là, il découvre une enveloppe dans laquelle douze pages, manuscrites, l’attendent. Cette enveloppe, c’est l’histoire d’une femme passionnée, une femme rongée par un amour si puissant qu’il la mènera jusqu’à la mort, une femme qui n’a vécu que pour cette homme qui ne la connaît pas. Dans son roman, Zweig met à nouveau en scène ces sentiments qu’on lui approprie souvent : une passion si forte qu’elle conduit l’être à la folie, à l’esclavage envers celui qu’il aime. Et ce sentiment intense, Sarah Biasini et Frédéric Andreau la retranscrivent avec une justesse incroyable : on la voit se transformer, et son excitation de petite fille devenir un désir de femme. On le voit s’étonner, parfois s’enorgueillir d’un tel amour, puis d’un air triste, songeur, penser à ce qui est passé à côté de lui sans qu’il s’en aperçoive. Les deux acteurs sont magistraux et le duo fonctionne à merveille.

Aux amoureux de Zweig, comme aux autres, voilà un spectacle du Off à ne pas manquer. Attention ! La salle est pleine. ♥ ♥ ♥

Le Nazi et le Barbier (Théâtre Cabestan)

J’avais déjà entendu parler de la pièce à Paris, et me laissant guider une nouvelle fois par les excellentes critiques de ce spectacle (et par mon programme de français de l’année prochaine, avouons-le, portant sur la Guerre – quelle originalité !), je me suis donc rendue au Cabestan cet après-midi. L’histoire est abominable, il faut le dire : Max Schultz, dont tout le monde dit qu’il a l’air d’un juif, mais qui ne l’est pas, vit avec sa mère en Allemagne, en face d’une maison où habitent des juifs. Il se lit d’amitié avec Itzig Finkelstein, le garçon de la famille d’en face, qu’il suivra partout jusqu’à la montée d’Hitler et du nazisme. Max Schultz s’engagera alors dans les armées d’Hitler, et ira jusqu’à tuer son vieil ami et toute sa famille. Lorsque la guerre se finira, il tirera profit de son physique et se fera passer pour Itzig le restant de ses jours. L’homme, d’abord naïf et innocent, puis génocidaire, finira sa vie ainsi, en tant que juif se battant pour sa religion. Mais si l’histoire est forte, le texte ne va pas assez loin : lorsqu’il aborde son engagement dans l’armée, ou sa lutte aux côté d’autres juifs, on aimerait en entendre plus, plus d’explications, de sentiments d’alors de Max. Car on sent que l’acteur a plus d’une corde à son arc, et qu’il pourrait nous emmener loin, bien plus loin que là où il nous emporte au Cabestan. On reste sur sa faim.

Approndi, j’aurais été totalement convaincue. Belle performance d’acteur. ♥ ♥

Le Misanthrope (Théâtre Actuel)

Des trois Misanthropes vus cette saison dans les salles parisiennes, voici sans doute le meilleur : vu à la Cigale en début d’année dernière, il est repris ici à Avignon avec la même distribution à quelques exceptions près : Elodie Navarre reprend le rôle de Célimène, et Loïc Bon celui de Basque, le valet de Célimène. Et cette nouvelle distribution a su me convaincre encore davantage : Elodie Navarre est, en effet, une Célimène plus mondaine, peut-être aussi plus minaudière, et son humanité jure avec la misanthropie d’Alceste qu’incarne Arnaud Denis. Lui est un atrabilaire amoureux proche de la folie, parfois violent et brusque, parce qu’agité d’un amour jaloux et incontrolable. Les deux acteurs principaux, de même que le reste de la troupe, incarnent le chef-d’oeuvre de Molière avec brio. Une note aussi pour Catherine Griffoni, qui m’avait déjà enchantée en septembre, et qui ajoute avec toujours autant de talent son sourire ironique – parfois narquois – à sa voix dévastatrice.

Un Misanthrope comme il s’en joue rarement dans le Off. A voir. ♥ ♥ ♥

Souterrain Blues (Collège de la Salle)

Il est seul sur scène, et pendant presque toute la durée du spectacle, il assassinera verbalement tous ses collègues de voyage, ces hommes qui s’entassent dans le métro, tous laids à faire peur, dégradés, ridicules, en tout cas selon ses yeux. D’abord maladroit, Yann Collette s’approprie assez vite ce personnage misanthrope, en quête de la beauté, profondément déçu par ce qui l’entoure. Il crache sa haine avec tant de ferveur qu’il provoque aisément les rires dans la salle. Mais malgré ce mal qui le ronge, on s’attache à ce personnage solitaire, et la douceur de l’acteur, parfois mêlée à un sourire approbateur qui se transformera en sourire rêveur, sied parfaitement au personnage qu’il compose. A la fin de la pièce, il se retrouvera seul avec une femme (Véronique Sacri), qui dans sa robe rouge flamboyante, pourrait incarner la beauté : elle, il l’écoutera avec attention, et tel un petit garçon, peiné, fautif, il fera un premier pas vers elle, vers les hommes qu’il a tant critiqués. Il se sentait à part, mais après tout, l’était-il ?

Un beau moment de théâtre : Yann Collette porte la prose de Peter Handke avec une présence poétique, intrigante, captivante. ♥ ♥ ♥

Enfin ! Enfin, c’est une actrice dans la rue qui nous aborde et qui parvient à nous convaincre d’aller voir son spectacle l’heure d’après. Et le choix s’est avéré délicieux : l’histoire de la famille Coleman est totalement délirante : ils vivent tous entassés dans un petit appartement, avec leur grand-mère, leur mère ("Néné") dont l’âge mental ne dépasse pas 7 ans, et tous ses enfants, issus de plusieurs lits différents. Les acteurs se donnent à fond pendant plus d’une heure pour créer une atmosphère folle : un rythme effrené et surtout réglé à la 1/2 seconde près, des répliques heurtant tout bon sens, des situations incroyablement extravagantes, et la salle est comblée. On rit beaucoup des inventions les plus folles de cette famille, de ce capharnaüm géant. Seul petit bémol : on aurait bien poussé parfois le texte un peu plus loin, quitte à choquer encore plus – on y était prêt !

Un texte sur une famille envahissante et totalement délirante qui donne à rire sans compter ! ♥ ♥ ♥

C’est une histoire saugrenue, tirée d’une histoire vraie qui s’est déroulée en France : un jour de 1870, Alain de Monéys se rend à Hautefaille pour la foire qui y a lieu, et blague à propos de la guerre ; l’ironie est mal perçue par son interlocuteur, qui commence à le battre et appelle les habitants du village à le battre avec lui : ils le tortureront à mort, le feront rôtir, et le mangeront. L’histoire est intéressante, le propos cru aurait pu captivant s’il avait été bien traité si ce n’était pas cris ininterrompus, mise en scène parfois incompréhensible et sans grand rapport avec la pièce : que fait cette cuisinière tout du long de la pièce ? Et, si la musique qui accompagne le spectacle nous casse constamment les oreilles, au moins on peut reconnaître le talent de Jean-Christophe Dollé qui incarne tous les personnages avec vigueur, précision, et un savoir-faire indéniable. Seul point positif du spectacle.

Ennuyeux et fatigant. Déconseillé.

Trahisons (Théâtre du Chêne Noir)

Voilà un spectacle qui signe ma réconciliation avec Pinter ! Après la découverte de Ashes to Ashes et de The Birthday Party, qui toutes deux m’avaient peu convaincu, car trop dans l’évocation, dans le sous-entendu, et pas assez dans la clarté. Peut-être ces deux pièces ont mûri en moi, en tout cas le fait est que j’ai été emportée par ces Trahisons montées par Mesguich au Chêne Noir. Grâce à différents tableaux, on récupère diverses informations sur le passé d’Emma (la femme), de Robert (le marie), et de Jerry (l’amant). On reconstitue alors leur histoire commune, et l’histoire de chaque duo. On comprend peu à peu les relations qui les lient, et les sous-entendus, les non-dits sont mis en valeur avec brio, sans être non plus trop appuyés, par la mise en scène de Mesguich. Simple mais brillante et intelligente, elle traduit aisément la tension sous-jacente, et l’étude psychologique des différents personnages. Les trois acteurs sont impressionnants de justesse, et c’est avec plaisir que j’ai retrouvé Sterenn Guirriec et Eric Verdin, charismatiques et fascinants, tout comme j’ai découvert le jeu Daniel Mesguich, simplement captivants.

Une perle du OFF. A voir. ♥ ♥ ♥

Le Porteur d’Histoire (Théâtre des Béliers)

Ça faisait des mois et des mois que j’entendais parler de ce spectacle, et de cet auteur qui monte, Alexis Michalik. Mais manque de temps, ou douteuse face à ce succès trop "facile", je ne m’y étais encore jamais rendue. C’est donc grâce au Festival que j’ai découvert cette petite merveille. Car il n’y a plus de doute possible : c’est un excellent spectacle. Un spectacle durant lequel on nous raconte une histoire. L’histoire de deux femmes, qui se retrouve mêlée à celle d’un homme. Qui lui-même leur contera son histoire, passionnante, envoutante. On redevient enfant, quand on nous lisait un conte avant de nous endormir, mais ici c’est mieux encore, car on la voit, on la vit. C’est un phénomène presque magique qui se déroule sur scène, et qui nous emporte loin, très loin, avec les acteurs. Leur jeu, tout autant que l’histoire qu’ils racontent, est fascinant. Et à la sortie du spectacle, on en vient même à se demander : mais n’est-ce pas un fait historique avéré qu’ils nous ont conté ? C’est trop bien ficellé, trop bien écrit pour sortir entièrement de l’imagination d’un homme ! Mais non, les Saxe de Bourville n’existent pas. En tout cas, il n’existaient pas avant la création de ce spectacle. Aujourd’hui, grâce à ces formidables acteurs, ils prennent vie sur scène.

Superbe, dingue, prenant et merveilleux. Inrattable. ♥ ♥ ♥

Les Cavaliers (Théâtre Actuel)

C’est à mon admiration pour Grégori Baquet que je dois la découverte de ce spectacle. Sans son nom sur l’affiche, je n’y serais probablement pas allée. Et j’aurais clairement manqué quelque chose. Adapté du roman de Kessel, Les Cavaliers racontent l’histoire d’Ouroz, fils du grand Toursène, qui succède à son père en tant que cavalier lors du Bouzkachi du roi. Mais contrairement à lui, il ne parvient pas à gagner le tournoi, tombe de cheval et se casse la jambe, et c’est sa fidèle monture, Jehol, montée par un autre cavalier de sa province, qui l’emporte. L’histoire se déroule en Afghanistan, et même si ce n’était pas mentionné par les personnages, l’ambiance seule suffirait à le comprendre. Les bruitages sonores, nous les devons à Khalid K, qui à lui seul recrée chaque atmosphère avec un talent, une fidélité, une réalité incroyable. Ainsi les bruits des chevaux, la prière du matin, la douleur d’Ouroz sont transmises avec une précision inouies. Et les acteurs suivent cette excellence : Grégori Baquet incarne un Ouroz orgueilleux tout d’abord, qui apprend la patience et le respect durant ce voyage initiatique, et Eric Bouvron, successivement Toursène et Mokkhi, son serviteur, passe de la sévérité et la fermeté pour l’un à la servitude, l’envie et une certaine forme de haine lorsqu’il incarne l’autre.

C’est littéralement un voyage en Afghanistan qui s’effectue pour les spectateurs des Cavaliers. Cette ambiance est unique, et époustouflante. Bluffant. ♥ ♥ ♥

Les Perses (L’Albatros)

Programme de français oblige, c’est donc vers cette version des Perses, en grec surtitré français, que je me suis rendue pour mon avant-dernier spectacle. Je connaissais déjà l’oeuvre pour l’avoir déjà lue, et c’était une mise en scène que je cherchais. Avant le spectacle, le metteur en scène a tenu à adresser quelques mots aux spectateurs : il a expliqué sa vision des choses, sa manière de procéder. Ainsi, la tragédie passait par le corps, et tout corps se sentant menacé menaçait à son tour. Il a également utilisé des objets symboliques : par exemple des équerres, pour rappeler la grandeur mathématique de la Grèce Antique. Et c’est effectivement ce qui nous est donné à voir sur scène : les hommes, puissants athlètes, enchaînent les acrobaties. La diction, intense, peut-être trop criée, sied parfaitement à ce jeu si énergique. Mais passé ce jeu des corps, on reste un peu sur sa faim niveau mise en scène… Et c’est dommage.

Conseillé pour ceux qui s’y intéresseraient de près… ♥

__________________________________________________

Le Cabaret Blanche (Théâtre des Carmes)

Même si ce n’est plus sous leur premier nom qu’ils se présentent, Les Carboni, c’est ainsi que je les ai connus, et c’est la raison pour laquelle je me suis rendue à leur spectacle pour ma dernière soirée à Avignon. Je connaissais la moitié de la distribution, et la seconde moitié ne m’a pas déçue : Pippo, et son accent du sud à couper au couteau, se retrouve, par un hasard de circonstances, dans un Cabaret parisien dirigé par Blanche. Alternant parties parlées et chantées, ce spectacle est réjouissant et entraînant. L’acteur interprétant Pippo – qui pour moi reprend le genre de rôle attribués auparavant à Marc Pistolesi – est délicieux entre sa légère folie, sa vivacité, et son sourire en toutes circonstances. Mention spéciale à Mathieu Becquerelle, qu’on ne connaissait que comme pianiste, et qui nous a enchanté de son style clownesque et de sa jolie voix, ainsi que Benjamin Falletto, depuis toujours mon favori, à la voix tout simplement magnifique, et qui campe une Blanche entre tyran et femme fatale. Son interprétation finale de Où sont tous mes amants ? était juste sublime.

On ressort d’humeur joyeuse, entonnant à tue-tête dans les rues d’Avignon "le trou de mon quai". A voir ! ♥ ♥ ♥

__________________________________________________

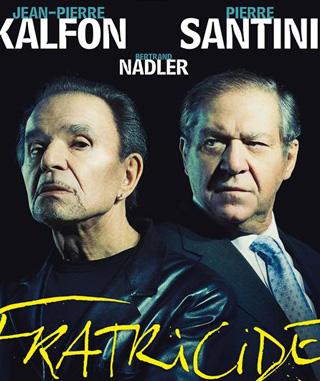

Fratricide (La Luna) *

Je suis allée voir cette pièce pour les deux vieux briscards qui la jouent (en compagnie d’un jeune, d’aillleurs excellent) : Pierre Santini et Jean-Pierre Kalfon. Du même âge, mais aussi différents que possible, l’un massif, solide, l’autre presque décharné, le regard brûlant, ils sont idéaux pour jouer deux personnages que tout oppose. En effet, l’auteur a imaginé deux frères qui se revoient chez le notaire, à la mort de leur père centenaire. L’un s’est engagé dans les guerres coloniales, a fait de la prison, l’autre, bourgeois, a fait une belle carrière, et leur père a concocté une mise en scène post mortem qui va faire éclater quelques vérités, provoquer un affrontement, puis une réconciliation… Dans un décor canapé-table basse avec l’inévitable whisky, rien de très original : personnages qui ne sortent jamais du stéréotype, écriture assez banale et vieillote, mais ces deux beaux comédiens parviennent à nous tenir en haleine, et parfois à nous émouvoir. ♥

L’Odyssée de la Moustache (Théâtre des Béliers) *

J’ai découvert Ali Bougheraba dans Un de la Canebière, et depuis j’ai vu tous ses spectacles, sans jamais être déçue. Ce seul en scène a été créé l’an dernier au off, et sûrement enrichi cette année. Son fil directeur : le questionnement d’un jeune père qui se demande s’il va être à la hauteur de sa tâche, permet à Ali d’aborder plusieurs thèmes qui lui tiennent à coeur : la vieillesse, la différence, la double culture, et il fait merveille. Il sait camper un personnage en un clin d’oeil, il a un tel sens du rythme que ses formules font mouche à tout coup, il parvient à entrelacer observation satirique et émotion, il maîtrise des formes de comique très différentes, jamais vulgaires, il nous fait rire aux larmes quand il réécrit pour sa fille Blanche-neige en conte gay (avec comme héros Blanc-en-neige !). Surtout, ce grand professionnalisme est porté par une authenticité, une évidente générosité, et c’est pour cela que l’on quitte le spectacle profondément joyeux, « gaillard » et confiant en l’humanité ! Vivement que cette Odyssée monte à Paris ! ♥ ♥ ♥

__________________________________________________

Bourlinguer (Théâtre des Trois Soleils) *

Là encore, c’est pour l’acteur que je suis allée voir Bourlinguer, ignorant tout de ce texte de Cendrars. Jean-Quentin Chatelain est un comédien singulier et puissant qui me fascine, et j’ai grâce à lui découvert l’écriture puissante aussi, et foisonnante, de Cendrars. Debout, planté dans le sol, dans le noir presque complet, son visage seulement éclairé par le haut, ne s’adressant pas à nous mais semblant traversé par la parole, Chatelain profère des extraits de Bourlinguer, surtout des souvenirs d’enfance près de Naples et du Pausilippe : les jeux sérieux des enfants dans une nature protectrice et inquiétante, la mort tragique d’une petite compagne de jeu… Les spectateurs sont pris dans une houle de mots qui imposent des images, des senteurs, des émotions. On comprend parfaitement le texte, mais ce n’est pas notre intellect qui est sollicité : quelque chose d’intime est frappé en nous, des sensations anciennes se déplient. Jean-Quentin Chatelain m’est apparu ce soir là comme un chamane. C’est très impressionnant. Je n’oublierai pas la façon délicate et torturée, magnifique, dont il a dit trois fameux vers de Baudelaire sur le vert paradis des amours enfantines. ♥ ♥ ♥

__________________________________________________

Le Prince de Hombourg (Cour d’Honneur du Palais des Papes)

Ma deuxième fois dans la Cour d’Honneur. Cet endroit est magique, et Giorgio Barberio Corsetti l’a bien compris. Son Prince de Hombourg utilise avec intelligence l’espace qui lui est offert. Il sublime cette pièce de Kleist, parfois un peu indigeste à l’écoute ; en tout cas, quelques détails m’ont échappée. Mais ce n’est pas pour me démotiver, et le jeu des acteurs dépasse mes quelques incompréhensions pour me transporter plus loin.

L’histoire, je ne la connaissais pas. La plume de Kleist, parfois rugueuse et âpre, nous entraîne dans la veille d’une bataille contre les Suédois à laquelle Le Prince va participer. Mais troublé par une crise de somnambulisme qui lui laisse peu de souvenir sinon un gant de femme dans les mains, il n’est que peu attentif aux instructions d’attaque du Grand Electeur. Ainsi, quand, dans la bataille, il ordonne l’attaque sans en avoir la permission, il désobéit aux ordres qu’on lui avait donné. Cette faute, même si elle leur permet la victoire, se doit d’être punie : Le Prince est condamné à mort. D’abord terrifié à cette idée, l’angoisse se transforme peu à peu en un devoir qu’il affrontera avec honneur. L’acceptation de la sentence sera finalement pour lui signe d’un dénouement plus heureux.

Xavier Gallais est un Prince de Hombourg idéal : son dynamisme et sa curiosité irradient le plateau après cette crise de somnambulisme, qui est finalement la cause de son arrestation future. Puis l’angoisse, la crainte, la peur de la mort le déchirent de l’intérieur, et il en devient presque lâche, lui qui était un héros. Enfin l’honneur reprend le dessus, et l’homme que l’on avait découvert au début du spectacle réapparaît. Personnage en trois temps, donc, Xavier Gallais donne à son Prince une certaine originalité qui lui permet de sortir du lot du reste des acteurs ; ainsi le comédien est-il en quelque sorte détaché du reste de la distribution, au même titre que son personnage est déjà autre part, presque séparé des autres. Bien sûr, le reste de la distribution suit cette précision et cette justesse de jeu.

Mais le plus prenant dans ce spectacle, c’est sans doute l’art de la mise en espace, et particulièrement l’utilisation du décor magistral que constitue la Cour d’Honneur. Les projections ajoutent à ce spectacle réalisme et grandeur, et sont un véritable bonheur pour les yeux. Mieux encore, et plus inattendu, ces flammes qui descendent sur scène à une vitesse impressionnante, et qui apportent encore à ce spectacle un certain pragmatisme. La guerre, pas forcément traitée avec héroïsme, est en tout cas réalisée avec quelque chose d’authentique, une réalité stupéfiante pour nos yeux.

Un Prince sublimé par une mise en scène et une mise en espace digne de ce lieu prodigieux, hanté ce soir-là par le fantôme de Gérard Philippe, célèbre Prince des années 50. ♥ ♥ ♥

Mai Juin Juillet (Opéra-Théâtre d’Avignon) *

Chistian Schiaretti a demandé à Denis Guénoun un texte sur la crise de mai 68 au théâtre, et de ce texte est né un spectacle de plus de trois heures, en trois volets. Au bout des deux premières parties du triptyque, j’’étais assez emballée. Puis l’’entracte est arrivé, et la troisième parte (« Juillet ») a beaucoup refroidi mon enthousiasme.

« Mai » est centré sur l’occupation de l’’Odéon, théâtre de Jean-Louis Barrault, par les étudiants et les ouvriers qui le considèrent comme théâtre du pouvoir et le transforment en agora. En contrepoint, on pénètre à l’’Elysée, où de Gaulle consulte ses ministres et le préfet de police (ces derniers excellemment joués par un comédien à transformation) sur la conduite à tenir. L’’ensemble est enlevé, clair, lisible, souvent drôle, l’’atmosphère d’’époque restituée (en plus sage…) grâce à de jeunes acteurs qui envahissent les loges latérales d’’où fusent des déclarations et des prises à partie. La position délicate de Barrault, entre protection de ce lieu sacré qu’’est un théâtre et sympathie pour l’’effervescence de la jeunesse, est bien rendue par Marcel Bozonnet: son texte lui permet de jouer sur la distance et l’’humour, car il est censé écrire à Vilar après les événements. Les débats organisés dans la salle de l’’Odéon occupée manifestent de la part de Schiaretti une volonté satirique: on se croirait au « Club de l’’Intelligence » de L’’Éducation sentimentale.

« Juin », partie plus austère, mais très intéressante, nous transporte à Villeurbanne, où sont réunis les directeurs de maisons de la culture, désignés par le nom de leur ville (Bourges, Strasbourg, Saint-Étienne…) ce qui évite de faire des personnalités (aux spectateurs de retrouver les noms) et leur donne l’’aspect de grands féodaux venus de leurs fiefs, des barons de la culture: là encore une pointe de satire allège le sérieux réel du fond. Ils sont à l’’affût des dernières nouvelles de Paris, collés à leur transistor, et s’’efforcent de dégager une position commune. Mai 68 a en effet remis en cause la place du public comme pur récepteur d’’un spectacle. Le problème est celui de la relation au public, du degré de sa participation : est-il invité à s’’élever grâce au contact avec les créations des poètes, ou est-il lui aussi à considérer comme créateur? L’’égalité a-t-elle un sens dans la relation théâtrale? La frontière scène-salle recouvre-t-elle un rapport de pouvoir inique? Questions politiques, difficiles, passionnantes, sur lesquelles plusieurs positions peuvent se concevoir, clairement exposées ici, avec un élément de distanciation créé par les interventions, souvent amusantes d’un personnage d’’auteur accompagnée de sa dramaturge (jouées par deux membres de la troupe de Schairetti, deux excellentes actrices qui incarnaient les deux filles aînées du « Roi Lear » au printemps).

Jusque là, le spectacle, porté avec rigueur et clarté didactique, mais aussi humour, n’’avait comme travers que de s’adresser à un public a priori intéressé par cet aspect-là des événements de mai 68, capable de mettre des noms sur des silhouettes politiques, public forcément … d’’un certain âge, et restreint. Du théâtre qui parle des conditions d’’exercice du théâtre quand la société change, cela n’’intéresse qu’’un petit cercle.

Mais après l’’entracte, tout change: terminé la netteté didactique et l’’alacrité. Le style se modifie, les plans se multiplient, avec un dialogue qui n’’en finit pas entre les ombres de de Gaulle et Malraux, avec la place grandissante prise par ce personnage d’’auteur déjà présente dans le deuxième volet, avec des allégories: Mai et Juin viennent parler, puis La Poésie et la Révolution se réconcilient autour d’’un verre de rosé (comique laborieux…) Le gâteau à plusieurs étages devient alors indigeste et écoeurant. « Juillet » pourtant se veut centré sur le personnage de Vilar. L’’angle d’’attaque est son conflit avec une compagnie américaine qui, pour défendre une autre pièce, avait décidé d’’ouvrir à tous la salle de son spectacle, devenu lieu de débat. L’’épisode n’’est pas inintéressant, mais long à exposer, ce qui ralentit un rythme déjà piétinant. À cela s’’ajoute la fiction de la rencontre nocturne entre Vilar et une jeune femme qui s’’avérera être l’’auteur de la pièce…. Robin Renucci ne parvient pas, malgré tout son talent, à donner vie à un texte profus, souvent emphatique. En fermant les yeux, on croirait entendre Jack Lang, tant il en fait des tonnes en séduction vocale pour faire passer ce texte délayé et verbeux. Tout s’’enlise, on s’’ennuie, on n’’en peut plus, alors même que Vilar semble bien être le héros de cette crise aux yeux de Guénoun et de Schiaretti, qui sollicitent autour de sa figure souffrante une émotion… qui ne vient pas.

Schiaretti, passionné par ce sujet, n’’a-t-il pas su imposer à son auteur des limites? Toujours est-il que la patience du spectateur est mise à l’’épreuve. Cette leçon d’’histoire culturelle aurait gagné à être plus concentrée et, à cultiver une certaine sécheresse didactique, pour faire réfléchir sur le bien fondé de la remise en question, par le mouvement de mai, de certaines formes de théâtre, sur les conditions d’’une éducation populaire par le théâtre.. L’’enflure du verbe est bonne chez les poètes, quand ils sont géniaux, mais inopérante et inappropriée ici.

Pour saluer l’ambition du spectacle : ♥