Librement inspiré (notamment) de : Tim Rollins & K.O.S., A Midsummer Night’s Dream (after Mendelssohn), Galerie Chantal Crousel – Steven Shapin, Une histoire sociale de la vérité. Science et mondanité dans l’Angleterre du XVIIe siècle – Lucio Fontana, Rétrospective, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, …

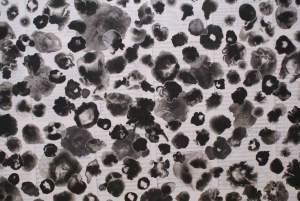

« Tu vois, dit-elle à son amie, c’est vite vu, ça charme l’oeil, mais c’est facile, l’effet est superficiel. » Elles pivotent et quittent, péremptoires, la galerie après trois minutes de tour d’horizon, sans hésitation, sans regret. La désinvolture catégorique de leurs propos, largués dans le silence de la salle, sans aucune vindicte, et l’assurance de leurs corps glissant vers la porte, effaçant toute raison d’être ici, l’impressionnent. Pour sa part, il ne parvient pas à se détacher des grands aquariums de bactéries alignées sur les murs. Certains bariolés, multicolores, d’autres monochromes ou bicolores, gris plomb et bleus par exemple. Il ne peut s’éloigner, il tourne en rond, le regard prisonnier. Comme quand il contemple le ciel la nuit : plus il scrute, plus il lui semble que s’ouvrent des profondeurs embusquées, distinguer des fouillis glissants d’amibes colorées, imperceptibles, qui révèleraient les rouages anarchiques d’immensités inattendues. Et entendre aussi, presque inaudible, une musique, un brasillement harmonique, hypnotique. Il règne une pénombre argentée. Où qu’il se tourne, il aperçoit les grandes fenêtres, envahies par les mêmes globules rongés ou bourgeonnants, plutôt des variations du même. Les tranches d’une même réalité, ou d’une même fantaisie, à des âges différents de son existence. Des radiographies apposées sur des écrans lumineux pour observer le peuple des taches intérieures, cavités sombres, corolles agrandies de moisissures imaginaires. Des aquariums et leurs coraux fantomatiques. Il y a aussi un effet de vertige qui contribue à le fasciner lui évoquant ses voyages en avion où, par le hublot, il s’émerveillait de surplomber le moutonnement de petits nuages blancs entre lesquels discerner la structure étonnante des sols. Ici, loin dessous les macules gloutonnes, ce sont les traits d’une partition, la trame lointaine, abyssale, d’une musique survolée. Quelque chose de complètement extérieur à ce qu’il est et pourtant lui renvoyant la trame de ses éblouissements, superposés, mélangés, des plus anciens aux plus récents, des plus calcifiés aux plus tendres, des plus solaires aux plus ténébreux. La trace de ces éblouissements, comme les trous brûlés dans une pellicule de cinéma, prennent la forme de moments précis, d’impacts spécifiques de sa biographie – là où s’accomplissent des conjonctions exaltantes – , à même le film de sa mémoire. Le tout coagulé, à la manière d’une pluie d’étoiles filantes, en dérive de petites aréoles nuageuses, sommités de ces seins qu’amoureux il avait rêvé tremper d’aquarelle, d’enduire délicatement au pinceau, variant les teintes, jouant avec le grain ou le lisse des mamelons, ou de les poudrer d’encres poudreuses diverses – avec une petite brosse à maquillage et rectifiant la pose des pigments de gestes subreptices des doigts faisant frémir les pointes – pour que, venant ensuite effleurer et se déposer sur sa peau, le caressant doucement, ils y impriment leurs formes intimes, leurs lumières intérieures. Mais aussi, la même opération sérielle avec le sexe ouvert de son amante, l’oignant de liquide floral, y apposant ensuite un buvard, pour une collection d’empreintes bigarrées ; d’autres fois effectuant des pochoirs de la vulve close, chiffonnée, badigeonnée d’un lavis d’encre et épousée essuyée d’un papier suaire, se substituant à ses lèvres. Ayant réalisé cela des dizaines de fois dans sa tête, en pleine chorale des caresses et baisers, l’imagination libérant alors des centaines de fleurs, cerfs-volants luminescents dans ses ténèbres intimes, dans ce point de rencontre avec la nuit des temps, l’invisible. Défilant là, exhibant une fine texture de chiffons de méduses, méduses atrophiées aux phosphorescences multicolores ou silhouettes d’anémones de mer gluantes de nuits pourpres ou blêmes. Quelque chose y bouge encore de caché, de corps en dessous, excitant le désir de surprendre d’en haut ce qui se cache sous le mouvement des coiffes et chevelures, au même titre que d’autres préfèrent aller guetter sous la table. Un frémissement d’ombrelles, ocelles d’ailes de papillon, et à travers elles les sensualités présumées, différenciées et fantasmées d’existences féminines qui s’y protégent du tir meurtrier du soleil. « Entouré sur le calendrier par les colonnes de noms de saints et de martyrs le groupe insouciant des promeneuses continue à dévaler le coteau. Les ombrelles aux couleurs pastel (rose, jonquille, pervenche) sous lesquelles s’abritent les femmes oscillent de façon désordonnée, comme des fleurs, aux rythmes différents de leurs pas. De chaque côté on peut lire les suites de noms aux consonances familières, bibliques ou barbares, évoquant des supplices, des fers rougis au feu, des bêtes fauves ou des ermites : Saint Etienne, Sainte Blandine, Saint Ulrich, Sainte Agathe, Saint Sébastien, Saint Gilles, Saint Jérôme. » (Claude Simon, Leçon de choses, page 561) Dans ces ensembles de taches zénithales ou crépusculaires, exsangues ou hémorragiques, purulentes, il lit la danse tachiste des tensions sanguines, du bouillonnement cellulaire avec leurs rythmes particuliers correspondants tantôt aux déliés fantaisistes des rêves agréables, aux abandons euphoriques ou aux encombrements tumultueux de l’imagination bestiale, sombre, violente qui revient toujours hanter ses sommeils, une nuit ou l’autre. Loin des papiers peints strictement décoratifs que perçurent les visiteuses de tout à l’heure et les découragèrent de rester devant, d’attendre. Plus son regard plonge dans l’épaisseur iconographique, plus il communie avec une sorte de regard transi, celui avec lequel on regarde au creux des rêves, et il lui semble se noyer, approcher d’un gouffre et en voir refluer des voies lactées de fleurs peintes, seules rescapées d’innombrables tableaux décomposés par le temps, recrachées par la nuit, contours mâchouillés, lacérés, pas du papier peint mais du tissu charnel, des organes fleurs en lévitation. Il les voit animés du souvenir électrique de ces frémissements d’ailes de papillon, hyper fragiles, à même le velours des peaux où perle la sueur, en écho aux secousses éblouies quand les corps n’ont plus aucun poids (et qu’il retrouve chaque fois qu’il contemple le butinage de lépidoptère pris dans les bouquets de fleur, comme un signe du passé). Il se joue là pour lui un jeu subtil avec le dédale reliant visible et invisible, tantôt exhibé tantôt caché, selon les déplacements orchestrés des corolles fantomatiques. « Les petites particules de matière en forme de triangles, de cercles et de carrés, agencées selon diverses modalités, se déplaçant rapidement ou lentement, se cognant les unes aux autres tantôt pour se coller, tantôt pour rebondir, étaient par principe considérées comme de fidèles représentations du monde invisible ; de même, elles constituaient des figures très familières de l’expérience quotidienne et du discours que l’on tenait sur celle-ci. Une recherche expérimentale organisée autour de manipulations de la matière sensible historiquement établies, et dont le seul discours autorisé devait se limiter aux matières sensibles, était mobilisée pour faire référence à un monde invisible similaire au monde sensible des machines et des boules de billard. » (Steven Shapin, Une histoire sociale de la vérité. Science et mondanité dans l’Angleterre du XVIIe siècle, page 372, La Découverte, 2014) Il renoue malgré lui avec ces atmosphères anciennes de l’observation instrumentale des choses de la nature et des manières de se figurer l’influence des particules cachées sur la réalité du plein jour. Et, animé de ce sens ancien de l’observation face aux grands tableaux de fleurs – c’est-à-dire regardant comme pour la première fois des choses inconnues en quoi consiste une œuvre d’art toute neuve et cherchant à en tirer un savoir propre, une vérité, à l’instar de ces expérimentateurs des siècles passés -, l’émotion lui élargit cerveau et poumons, provoque un afflux d’oxygène, le retour d’un courant d’air mémorable, l’air de la nuit des grandes caresses quand l’éblouissement de la fusion donne l’impression d’accéder à l’air pur, presque irrespirable et pourtant tellement délicieux, à couper le souffle, un infini où chaque once des corps partagés se sent en lien soudain avec la lune, le soleil, les planètes, point de rencontre des exhalaisons célestes et terrestres. Peau contre peau, reptation de lézard des ventres, postures archaïques, cous arqués, bouches ouvertes aspirant le vent, yeux reptiliens hyper vifs, sondant tous les recoins des ténèbres où ils roulent. La sensation de flotter au croisement cosmique et séminal de tout ce qui rend l’existence féconde. « (…) Il prit systématiquement la peine de dire quel genre de corps il considérait être de l’air, et de confronter sa conception à celles des autres praticiens : « Par air, je n’entends pas (comme les péripatéticiens ont l’habitude de le faire) un simple corps élémentaire (…). On trouve difficilement corps plus hétérogène de par le monde. » L’air était « ce formidable réceptacle ou point de rencontre des exhalaisons célestes et terrestres », et « d’innombrables corpuscules séminaux et autres particules analogues ». Les « courants » et les « émanations » montaient des entrailles de la Terre pour entrer dans la composition de l’air ; les « émissions » du Soleil et des planètes descendaient, agitant sans doute un peu plus encore l’atmosphère. Lorsque Boyle aborda cette question de façon systématique, il déclara qu’il n’était « pas impossible » que ce formidable « point de rencontre » qu’est l’air ou l’atmosphère se compose de trois grandes sortes de corpuscules : la première, constituée d’une grande variété de particules portées par les émanations terrestres ; la deuxième, constituée par des variantes plus complexes à l’origine des « courants magnétiques de notre globe terrestre » ; et enfin la troisième, qui mérite le plus l’appellation d’air, qu’il qualifie de « pur », « d’authentique » ou de « perpétuel » ». (Steven Shapin, Une histoire sociale de la vérité, page 382)

Le fourmillement particulier dégagé par les œuvres n’était pas sans lien avec le travail collectif que l’artiste, Tim Rollins, mit en place avec les ateliers de jeunes qu’il associe à ses travaux (K.O.S pour Kids of Survival, dans le Bronx). Par le fait qu’elles sont le résultat d’une recherche et d’une pratique expérimentale impliquant plusieurs vies, plusieurs intelligences et sensibilités connectées, elles irradient de sens, elles sont en elles-mêmes, dans leur chair, points de rencontre entre tous ces participant-e-s. Ces images résultent d’un workshop commandé par le musée de l’Université d’Albany à New York. Le thème devait en être un texte de Shakespeare, Le songe d’une nuit d’été, qu’il traita par un détour immergé dans l’œuvre musicale de Mendelssohn, A Midsummer Night’s Dream. Ce dont il prit connaissance en lisant le feuillet de la galerie : « J’ai proposé le sujet aux élèves d’Albany et nous avons exploré le thème de la fleur utilisé si souvent en histoire de l’art pour essayer de créer les nôtres. Nous avons donc étudié les fleurs de Manet, Monet, Nolde, Warhol, et bien d’autres. Nous avons fait quelques dessins mais ce n’était pas satisfaisant. Alors que j’achetais de l’aquarelle, je suis tombé sur un rouleau de cet étrange papier Thai Mulberry en solde. Pourquoi ne pas essayer ? De retour à l’atelier, nous avons découvert à quel point l’aquarelle interagissait avec le papier – rappelant les techniques de John Cage –, les fleurs apparaissaient d’elles-mêmes. Puis nous avons ajouté du jus de fruit. Le songe d’une nuit d’été faisant référence si souvent au Nouveau Testament, nous avons aussi utilisé des graines de moutarde comme métaphore de la foi. Le résultat était à la fois étrange et magnifique, sans erreur. Après avoir découpé nos fleurs, que nous appelons « éléments », nous les avons collées sur des pages extraites d’une très belle édition (partition) de la pièce. » (Tim Rollins, feuillet de la Galerie Chantal Crousel).

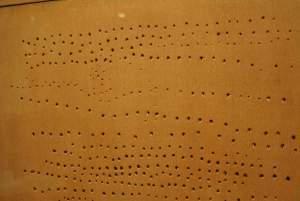

Face à ces fenêtres florales et cosmiques, grises ou multicolores, son regard se révulse pour sonder l’intérieur et constater l’éloignement progressif de ses éblouissements, brillants au loin comme des constellations d’où il procède, où il aimerait retourner (ce sentiment d’exil, d’impossible retour qui s’étend, fait tache d’huile). Cela le renvoie à la tension déceptive qui devient la teinte dominante de sa vie, surmontée fugacement quand surgit l’envergure sombre d’un rapace d’entre les branches d’une trouée dans la forêt, sur azur et écumes blanches presque évaporées ; quand il admire le mimétisme (à l’œil nu mais pas au téléobjectif) d’un lézard vert et de son lacis de taches noires et bleues glissant sur le damier accidenté du gravier gris. Son enveloppe, au présent, plutôt que le langage amoureux des plantes à décrypter, lui évoque, entre superbe et fumisterie, la sècheresse rugueuse des toiles perforées, ou fendues – magnifiques et sinistres à la fois, ravagées et accomplies -, symétriques à sa surface trouée par où s’échappe tout son capital de merveilleux, gagné par un cynisme de survie. Le merveilleux qu’il ressaisit par miettes symboliques, amassées dans un coin du cerveau, devant un tapis miroitant de bonbons dorés étalés dans une brillance d’infini insatiable et dont, plus il s’y attarde, plus il en perçoit les craquements de l’éphémère, froufrou grinçant des emballages clinquants, temporalité galopante. Un grouillement presque morbide, une multitude saturée qui s’effrite sur elle-même, qui va s’individualiser dans des parcelles emportées par les visiteurs (finalement pour rien, pour démanteler et invisibiliser une œuvre), éparpillée sans valeur. Une multitude désagrégée dont les particules maintiennent ensemble l’illusion d’une splendeur uniquement par l’attraction magnétique de l’absence, du vide, rongée de l’intérieur. Au fur et à mesure que s’accentue la distance avec ses éblouissements originaires, plus la fascination de l’écart prend de l’importance, difficile à conceptualiser, à instaurer comme règle de vie, source de dynamisme et non plus négatif à solutionner. « L’une des caractéristiques de l’écart, c’est son dynamisme. « Faire travailler l’écart », pour emprunter l’expression du philosophe et sinologue François Jullien (2007), consiste à comparer des positions, non pour réifier ou essentialiser leur différence, mais pour montrer encore mieux la persistance d’un écart entre elles. Une telle persistance de l’écart dans la comparaison nous permet de mieux comprendre celui-ci, non dans la perspective d’une distance qui s’accroît, mais dans celle d’une description plus dense. Une densité qui permet de restituer le réel dans toute sa complexité et son ambivalence. » (Mondher Kilani, Pour un universalisme critique. Essai d’anthropologie du contemporain », page 57, la Découverte, 2014). – (Pierre Hemptinne)